地理核心素養視域下 “大單元教學”的路徑探析

摘 要:本文闡述了“大單元教學”在培養學生學科核心素養方面的優勢,并嘗試從優化教學目標、優化教學內容、構建深度學習課堂、深化教育主題四個方面探索實施“大單元教學”的路徑,讓學生在體驗中學習、在合作中交流、在探究中思考,潛移默化地滲透對“地理實踐力”“綜合思維”和“區域認知”能力的培養,生成“人地協調”發展觀念。

關鍵詞:大單元教學;地理核心素養;深度學習;課程思政

中圖分類號:G633.55? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1005-5207(2022)02-0008-040

《普通高中地理課程標準(2017年版)》提出“學科核心素養”,這是追求學科育人價值的集中體現。地理核心素養是學生通過學習逐步形成的正確價值觀念、必備品格和關鍵能力。筆者發現,教師教學中往往只注重節內的微觀知識聯系,忽略節與節之間的宏觀知識聯系,使得學生習得的知識存在“碎片化”的弊端。針對這一問題,筆者將大單元教學引入“區域發展戰略”教學中,以期通過調整教學內容、拓寬教學環境、改變教學模式等方式,引導學生自主探究和思維碰撞,更加透徹地了解我國社會經濟活動的時空發展特點,構建綠色發展、共同發展、協調發展的觀念。

一、 “大單元教學”在培養學生學科核心素養方面的優勢

“大單元教學”是落實地理核心素養的重要教學策略。筆者認為,“大單元教學”是以一個結構化主題情境貫穿整個單元的教學,根據學科特征和學生認知特點將單元教學目標重新組合,形成若干教學目標清晰、教學內容符合學情、教學方法多樣的教學單元。[1]因此,“大單元教學”在培養學生學科核心素養方面優勢明顯。

1.思維的連續性、綜合性

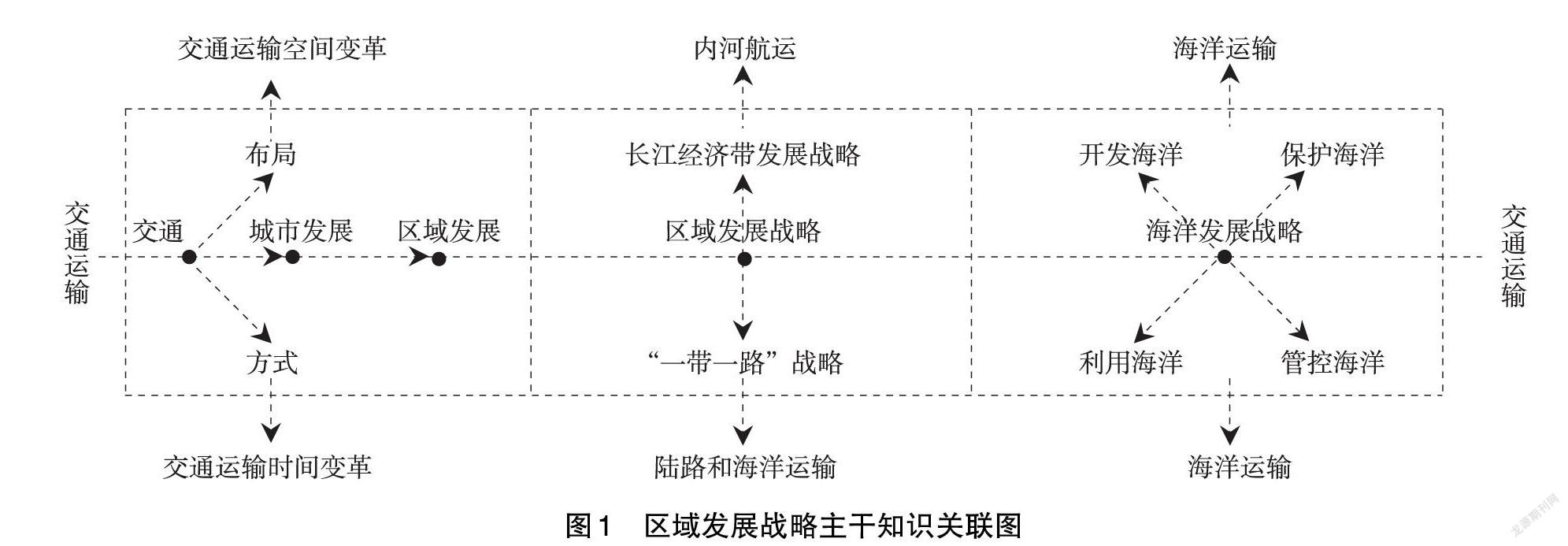

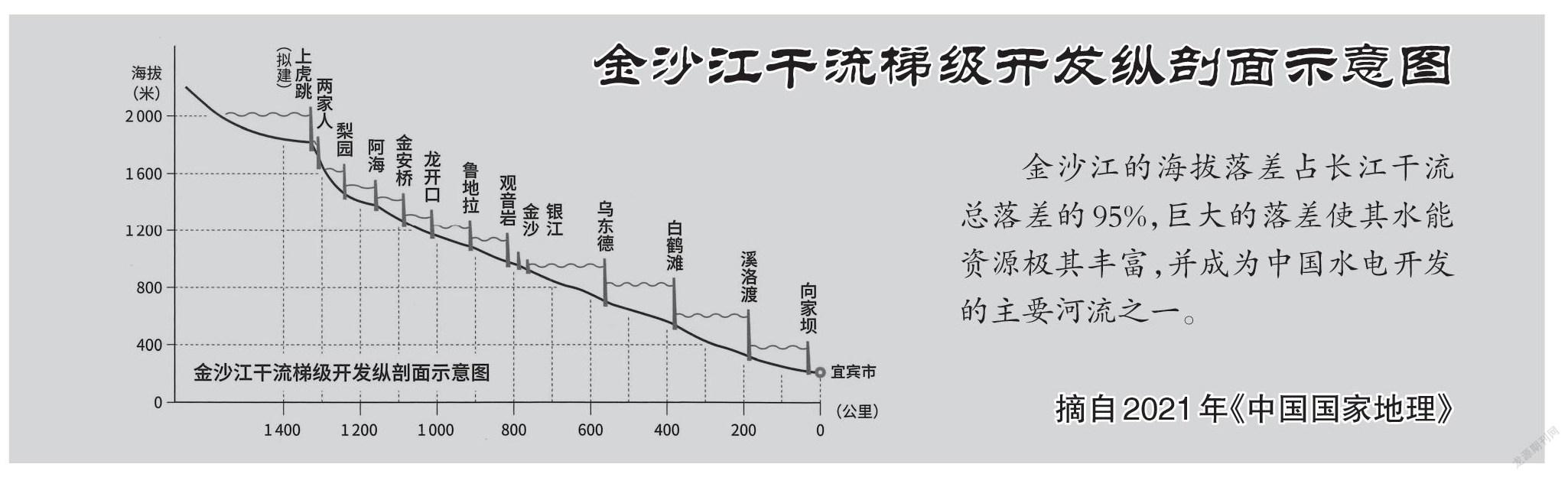

“大單元教學”關注單元與節之間的邏輯思維聯系,強調節與節之間的主線聯系(圖1)。“區域發展戰略”單元教學可以通過一條“交通運輸”主線貫穿,區域發展離不開交通運輸的發展,而交通運輸發展又促進了區域發展,使學生在節與節之間的學習思維保持連續性,更深刻地理解交通運輸與區域發展的聯系。交通運輸是區域發展的基礎,五種運輸方式中水運和鐵路對區域發展影響最為顯著。湘教版教材以水運和鐵路兩種運輸方式為主題的情境素材,闡述了交通運輸對城市和區域發展的影響。我國區域發展是由點到線的空間布局,大多沿鐵路、河流布局(而交通運輸的發展變化是推動區域發展的重要保證)。這樣學生容易從多要素視角綜合地分析長江經濟帶形成“一軸、兩翼、三極、多點”空間開發格局的原因。

2.認知的結構性、系統性

“大單元教學”對單元教學內容進行增減,有利于學生對單元的知識網絡進行構建,增強認知的結構性、系統性。從學生認知的角度講,本單元教學內容可以增加五種交通運輸方式的比較,學生形成的知識結構就更加完整。學生更容易理解“鐵路”和“水運”兩種運輸方式對區域經濟發展影響較大的原因,也為學生后續學習區域經濟發展戰略作了鋪墊。筆者認為第三節課中“京津冀協同發展戰略”這部分內容可以作為課外案例素材,增加人教版和魯教版本教材中“一帶一路”的教學內容,鐵路運輸的發展促進了“陸上絲綢之路”的發展,而海洋運輸的發展也帶動了“海上絲綢之路”的發展, “海上絲綢之路”重點發展方向是從我國沿海港口到太平洋、印度洋、北冰洋。串聯東盟、南亞、西亞、北非、大洋洲、歐洲等各大經濟板塊,發展面向海洋的戰略合作經濟帶,這樣順利過渡到下一節課的學習,使學生系統的認識“區域發展戰略”的知識體系。

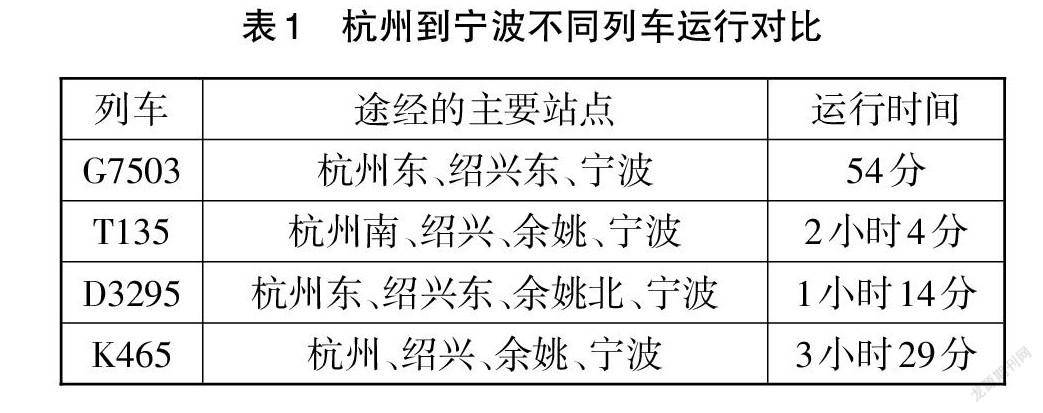

3.實踐力的發展性、深入性

蘇霍姆林斯基說“沒有活動就沒有教育”。學生活動是建立在學生已有經驗基礎之上的,學生通過地理活動獲得地理知識對其自身的發展具有重要意義,學生通過觀察、參與、動手操作等親身體驗活動而獲得地理知識。如第一節中的“交通運輸方式和布局”,最好采用調查類的地理實踐探究課題來完成教學,其主題設計可為“高鐵改變了我們的生活”。學生通過收集一系列案例素材(表1),認識到隨著科學技術的發展,交通運輸速度不斷提高。在表1中杭州到寧波的鐵路運輸從快速列車到特快列車再到動車最后到高鐵的變化,列車運行速度不斷提高。杭州到寧波乘坐K465大約需要3小時29分鐘,而乘坐G7503僅需要54分鐘,從杭州到寧波越來越方便快捷,高鐵正悄悄地改變我們的生活。學生收集的情境素材所呈現的地理現象是立足于學生生活情境,學生能夠直接感知,深入理解主題內容。再如,第二節“區域發展戰略”,筆者設計的地理實踐探究課題延續鐵路的主題:“中歐國際鐵路大通道”。設計以下題目:①圣誕節來自遙遠東方的“圣誕禮物”,經“中歐國際鐵路大通道”,最終到達了哪些國家和城市;②圣誕節“中歐國際大通道”大量輸出“圣誕禮物”,對我國西部地區帶來了哪些影響;③圣誕節“中歐國際大通道”輸出“圣誕禮物”的地理背景。學生成果展示要求:各組同學認真聆聽其他小組的匯報情況,并提出質疑;匯報小組在陳述自己的匯報時,要將相關的地圖、文字等融入到地理知識中,提升地理實踐力。

[列車 途經的主要站點 運行時間 G7503 杭州東、紹興東、寧波 54分 T135 杭州南、紹興、余姚、寧波 2小時4分 D3295 杭州東、紹興東、余姚北、寧波 1小時14分 K465 杭州、紹興、余姚、寧波 3小時29分 ][表1 杭州到寧波不同列車運行對比]

4.人地觀念的和諧性、可持續性

人地關系是人類與自然地理環境的關系,它是客觀存在的。自然地理環境是人類生存的基礎,人類在發展經濟的同時也要重視與自然地理環境的協調,人地關系才能和諧、持續發展。人地關系問題是一個時空發展的復雜問題,人口、資源、環境和發展隨著社會的發展而不斷變化,而地理教材的內容更新又受時間限制,因此大單元教學整合單元教學內容,選取更典型的情景素材,有利于培養學生人地和諧發展、可持續發展的觀念。本單元的教學以交通運輸方式和空間布局的變化對城市經濟和區域可持續發展的影響,來展現人類對自然地理環境改造能力在不斷加深,人類利用自然資源、保護自然地理環境的意識在不斷增強,人地關系更和諧,區域經濟發展更健康。如第二節我國區域發展戰略選取“長江經濟帶”和“一帶一路”真實情境素材,通過對區域發展背景、區域發展優劣勢和區域可持續發展戰略的分析,既體現了人對地的影響、地對人的影響,也體現了人地和諧的區域可持續性發展理念,有利于學生從宏觀上理解國家發展戰略的地理背景。

二、“區域發展戰略”教學中實施“大單元教學”的路徑

根據國家發展的需要以及社會的需求,將一些主題教育融入地理課程具有重要的現實意義,如國家發展戰略和海洋教育等。“區域發展戰略”體現了國家社會經濟活動與地理環境的關系,本節內容旨在幫助學生理解經濟活動現象和過程背后的地理原理,并讓學生樹立可持續發展和人地協調觀念。

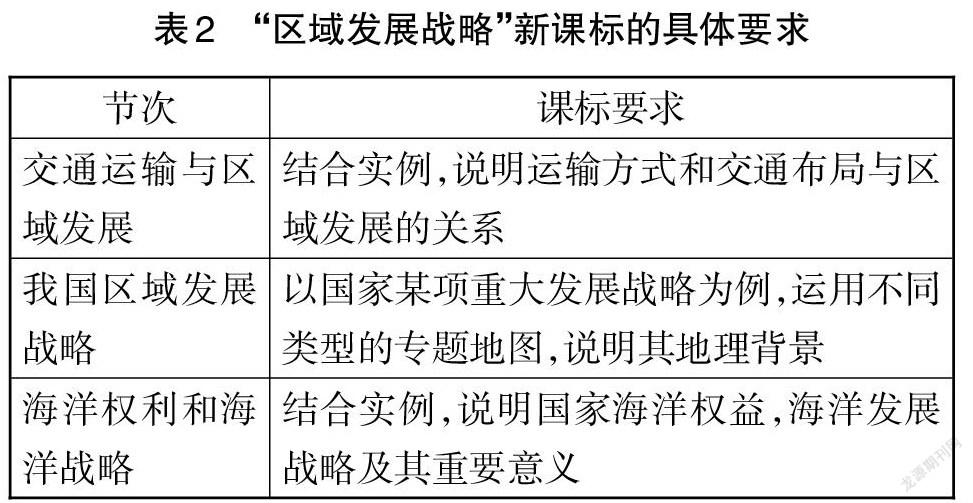

1.以“標”為基礎,優化教學目標

從宏觀角度看,本單元的教學目標是了解我國區域發展戰略及實施的地理背景。區域發展戰略具體地分為陸地發展戰略和海洋發展戰略。表2為“區域發展戰略”新課標的具體要求,從中可以看出本單元知識面寬但難度小,教師應關注學生學習體驗,改進學生學習方式,強調落實地理實踐力。本單元可以選擇真實生活情境素材作為案例材料,以交通運輸為紐帶,詳細地分析我國陸地和海洋發展戰略的地理背景,從某種程度上培養學生的領土意識、主權意識,也從宏觀上了解我國區域發展戰略的意義,培養學生關心國家建設的習慣。

[表2 “區域發展戰略”新課標的具體要求][節次 課標要求 交通運輸與區域發展 結合實例,說明運輸方式和交通布局與區域發展的關系 我國區域發展戰略 以國家某項重大發展戰略為例,運用不同類型的專題地圖,說明其地理背景 海洋權利和海洋戰略 結合實例,說明國家海洋權益,海洋發展戰略及其重要意義 ]

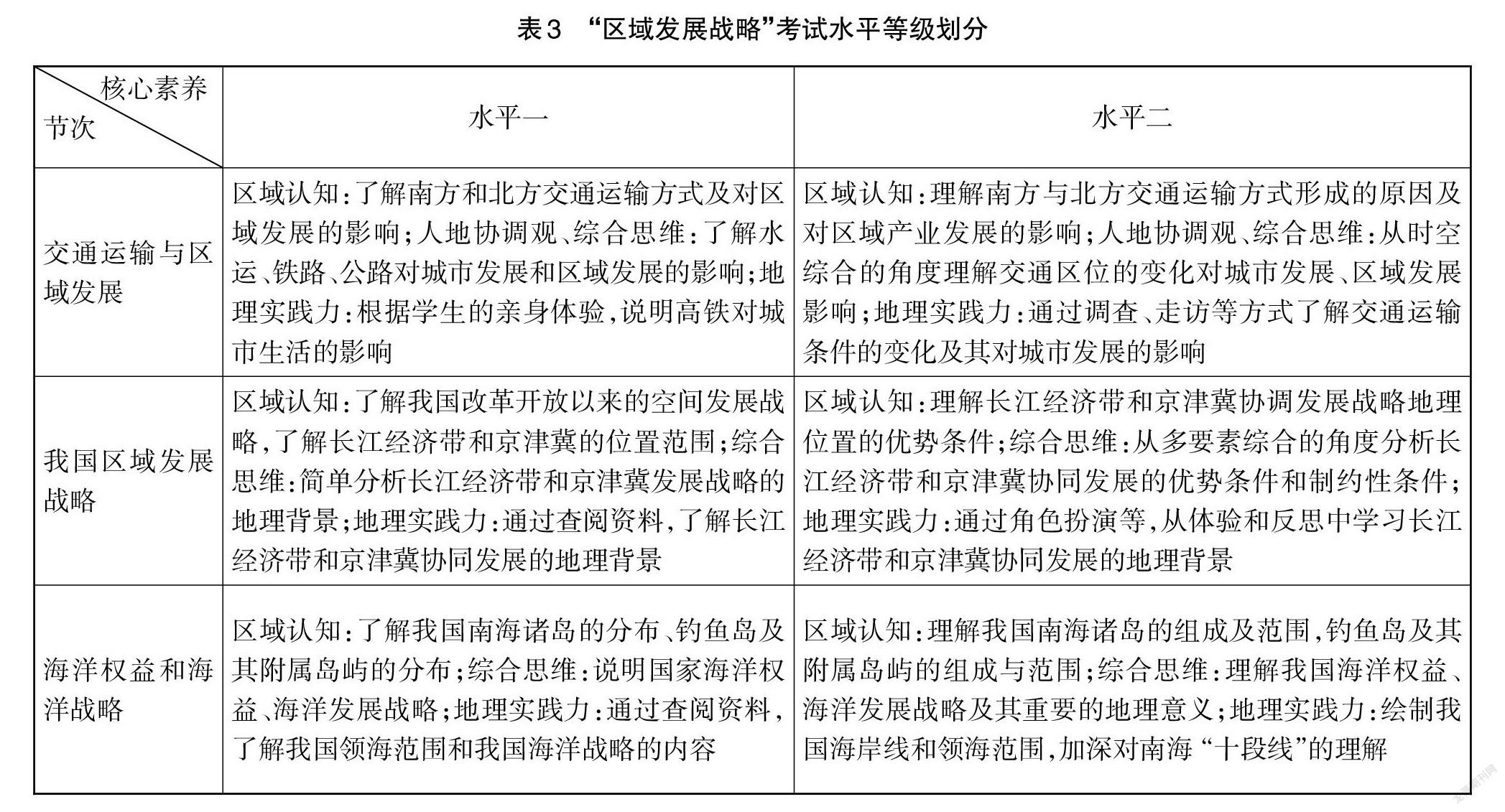

國家考試中心從頂層設計回答了高考“為什么考”“考什么”“怎么考”的問題,發布了“一體四層四翼”的高考評價體系,對2017年和今后幾年高考的考查目標、考查要求進行了詳細闡釋。筆者根據《普通高中地理新課程標準(2017年版)》和學生的實際情況,對“區域發展戰略”單元的教學內容進行水平等級劃分(表3),明確了學業水平考試和高考的內容范圍及能力要求,以期更有效地指導教學。

2.落實“課程思政”教育,優化教學內容

黨的十八大以來,黨中央將做好高校思想政治工作擺在教育發展的突出位置上,習近平總書記強調高校要“不斷提高學生思想水平、政治覺悟、道德品質、文化素養,讓學生成為德才兼備、全面發展的人才”[2],為新時代學校思想政治教育發展指明了方向,不僅高等教育領域要強調課程思政,中學作為完成立德樹人根本任務的重要一環,也應積極探索思政教育與學科教學融合的途徑與方法。[3]

高中地理教學融入“課程思政”教育是時代要求。地理教師在教學過程中缺乏思政教育主動性,以及挖掘地理教材思政教育內容的意識不強,導致課堂教學中強調知識落實,而忽視課程思政教育。本單元教學內容是落實課程思政教育的重要載體,深入挖掘各知識點與思政教育的融合點,使學生理解新時代中國特色的發展戰略,培養公民素養,鞏固愛祖國、愛人民、愛共產黨的信念。本單元中的“長江經濟帶發展戰略”“京津冀協調發展戰略”等教學內容,正是落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》中提出的“國家發展戰略”觀念的重要素材,而且海洋權益和我國新時期海洋發展戰略也是開展課程思政教育最好的素材[4](圖2)。

3.創設“問題情境”,構建深度學習課堂

構建深度學習的地理課堂,有助于學生在地理課堂中的“思維力”的生長。高級認知的發展是建立在初級認知基礎之上的,教師設計情境問題應該根據學生的認知能力不同,設置不同梯度的問題,安排學生通過獨立思考、辯論、搶答、小組討論等方式完成問題探究,進而巧妙地、不漏痕跡地將學生的思維引向深入,引導學生的認知思維由初級向高級轉變。如第二節“長江經濟帶發展戰略”,補充情境素材。

材料一:湖州市是習近平總書記“兩山”重要思想的誕生地。境內自然條件優越,資源豐富、種類齊全,交通便捷,工業基礎雄厚,城市密集,市場廣闊。內河航道密布,港口岸線資源豐富。2020年湖州港集裝箱吞吐量穩步領跑浙江省內河航運。

材料二:長三角城市、交通圖(圖略)。

材料三:湖州市自然資源分布圖和氣候資料柱狀圖(圖略)。

(1)分析湖州市經濟發展的優勢條件。

(2)議一議,影響湖州市經濟發展的制約性因素有哪些?

此情景素材設計成兩個問題,區分層次,實現學生學習層次的進階,第(1)題思維能要求低一級,第(2)題思維能力要求高一級,培養學生分析問題、解決問題的能力。選擇學生身邊的問題情境,以點帶面,以小見大。用“湖州經濟發展”替代“長江經濟帶發展”,推動學生更有針對性地分析問題,從而更容易理解有關的知識點。這兩個問題情境的設計做到了知識和情感的結合,實現知識的遷移應用,發展學生的批判思維。

4.精選“真實情境”案例,深化教育主題

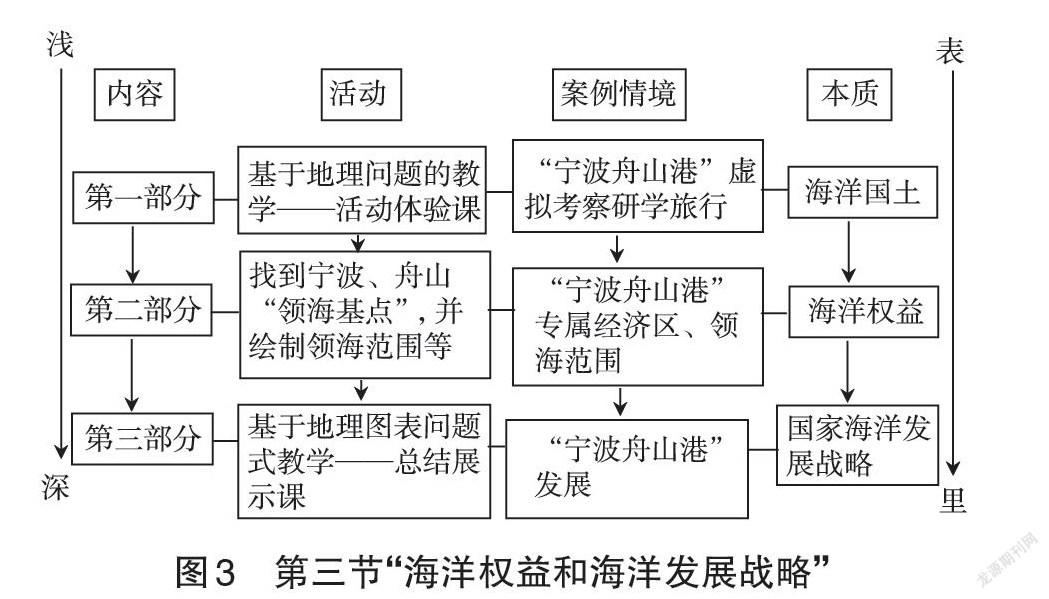

情境的設計最終要回歸生活,體現“學習對生活有用的地理”理念。根據教學任務的要求,教師可以選擇經過處理的簡單的真實情境或者復雜的真實情境,組織學生進行小組合作探究等課堂活動。如第三節“海洋權益與海洋發展戰略”,可將“海上絲綢之路起點”的寧波港作為情境素材,首先讓學生自主設計“寧波舟山港”研學旅行路線,說明我國海洋國土的構成;接著讓學生小組合作找到寧波和舟山的領海基點“海礁、東南礁、兩兄弟嶼、漁山列島”,在地圖上畫出寧波和舟山的領海范圍,進而畫出我國的領海范圍;最后,教師展示“寧波舟山港”進出口貨物的種類和數量等圖表數據,學生分組討論寧波舟山港今后的發展方向[5](圖3)。本節課采用“一境到底”的課堂教學設計,將課堂內容納入一個真實的情境主題中。本節課教學內容以“寧波舟山港”為情境主題展開,同時在問題設置時又按照深度學習的認知規律和地理學科的學科邏輯來安排,這樣既能夠保證教學的流暢性和完整性,又能深化學生對海洋權益和海洋發展戰略的理解。整節課讓學生在體驗中學習、在合作中交流、在探究中思考,實現對“地理實踐力”“綜合思維”和“區域認知”能力的培養,建構“人地協調”發展的觀念,最終實現提升學生地理核心素養的課程目標。▲

參考文獻:

[1] 尹志和.傳承“紅色精神”,探析“大單元教學”——以“中國區域地理”教學為例[J].教學月刊·中學版(教學參考),2021(6):18-21.

[2] 習近平.習近平談治國理政(第二卷)[M]. 北京:外文出版社,2017.

[3] 王哲呈,方琦,顧明松.課程思政在地理教學中的實踐與反思——以制度自信與地理教學融合為例[J].地理教育,2021(5):51.

[4] 顏梅春.人文地理學課程融入思政教育探索 [J]. 大學教育,2020(7):99.

[5] 李雪.基于問題式教學的高中海洋教學研究[D].天津:天津師范大學,2020.