西部外語類高校學生“雙十一”消費行為研究

余歌航

(西安外國語大學 陜西 西安 710100)

學生的價值取向、消費觀念基本是在大學時代逐漸形成的,語言類大學生在學習過程中接觸較多西化文化,易被消費主義、享樂主義等思想侵襲,價值觀易受負面引導,形成盲目消費、超前消費、攀比消費等消費心理和消費習慣。本文對西部外語類高校學生雙十一消費行為進行問卷調查,以了解在校大學生“雙十一”期間的消費狀況并進行分析,根據分析結果提出引導策略,使大學生樹立正確的消費觀,養成良好的消費習慣。

一、語言類大學生“雙十一”消費特征概況

1.問卷調查對象

本次問卷對象為西部外語類高校學生,涉及各個年級、各個學院的男生、女生,包含不同年齡段、不同性別、不同省份的學生,以確保問卷的有效性。問卷調查為線上填寫,共收回有效問卷5541份,其中女生占比84.43%,男生占比為15.57%,該數據特征符合語言類學院性別分布特點。

2.語言類大學生“雙十一”消費特征

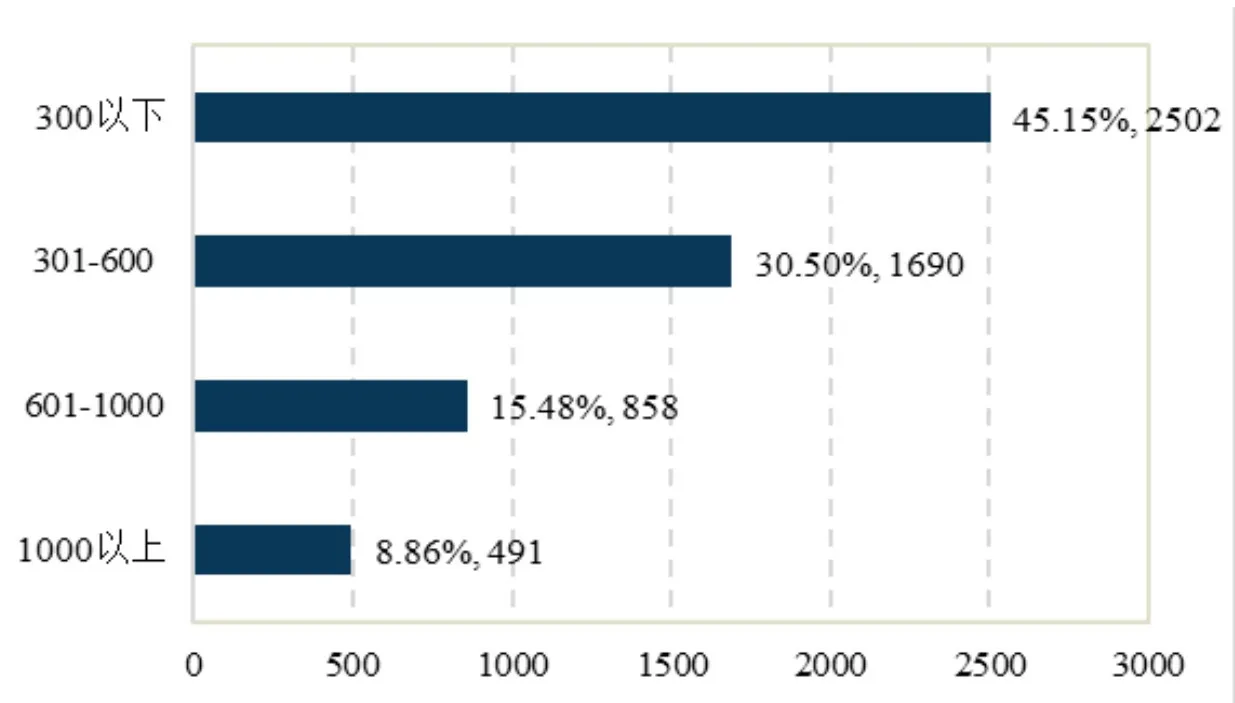

該語言類大學學生在“雙十一”期間消費金額的范圍較廣,消費金額300元以下的群體占總體的45.15%,有30.5%的學生消費金額在301—600元,600元以上的人群占調查對象總體的24.34%,見圖1。

圖1 在“雙十一”期間的消費限度

大學生的生活費主要來源于家庭,每月有固定金額。《2019年大學生消費理財觀數據》顯示,西安大學生每月生活費平均為1500元。如表1所示,“雙十一”期間將超過30%的生活費花費在購物上,會加大學生的日常生活經濟壓力;因此可見,大部分大學生對自己的消費沒有合理規劃,無法合理支配生活費。

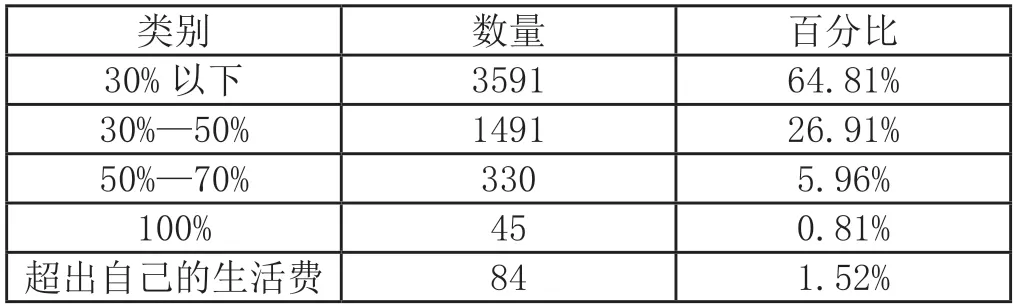

表1 “雙十一”期間消費金額占生活費百分比

3.“雙十一”消費動機

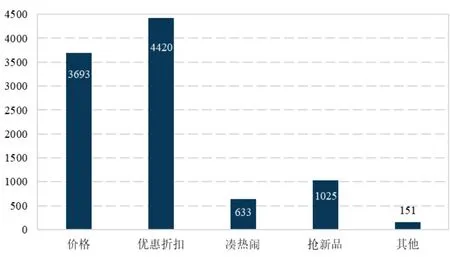

“雙十一”是以“低價”為噱頭的購物節日,該問卷題目為多選,由問卷結果可以看出,4420名學生在“雙十一”期間的消費動機中包含“優惠折扣”,其次是看重“價格”,1025名學生的消費動機中考慮了“搶購新品”,如圖2所示。

圖2 在“雙十一”期間的消費動機

“雙十一”期間,許多商家為吸引顧客,將新品設定在11月11日當天出售,這增加了大學生的購買興趣。值得關注的是,633名同學認為“雙十一”期間消費的動機有“湊熱鬧”,這一點能很好地反映大學生校園生活中從眾性較強。

4.“雙十一”主要消費的商品類型

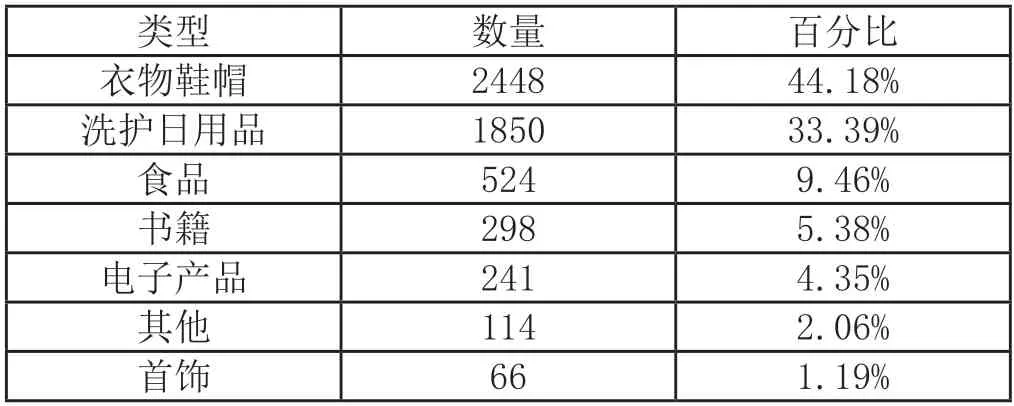

在“雙十一”期間購買的商品類型中,衣物鞋帽、洗護日用品占比分別為44.18%、33.39%,排名第三為食品,占比為9.38%,書籍、電子產品等占比均不超過5%,如表2所示。語言類大學女生偏多,女生更加注重外在的修飾,故衣物鞋帽的占比為高,造成此類消費結構特點的原因之一是語言類大學中女生占比較高。校園生活離不開日常的洗護、食品,這一點屬于大學生生活的剛需,占比較為合理。圖書占比較低,推測原因是網絡媒體發達、學生版權意識不強,在緊約束下更偏好網絡上低價、盜版的電子書或校園里的二手書。

表2 在“雙十一”期間的消費類型

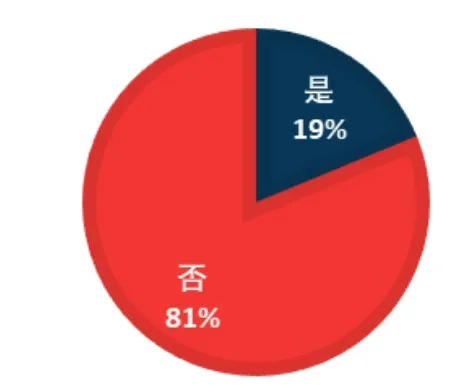

有19%的學生在“雙十一”期間消費后會產生后悔心理,如圖3所示,產生這一心理的原因較多,從消費心理學來看,“雙十一”購物高峰期為凌晨,凌晨期間多數人容易做出沖動決定;從營銷學來看,商家喜歡鼓吹商品的性價比和實用性,學生很容易相信,并且會給消費者灌輸“買到就是賺到”等消費理念。復雜的外部環境使“雙十一”期間的消費變得不理智;因此,引導學生理性面對網絡購物是十分緊要且有意義的。

圖3 “雙十一”期間消費后是否有后悔心理

5.在“雙十一”期間使用網絡信貸功能情況

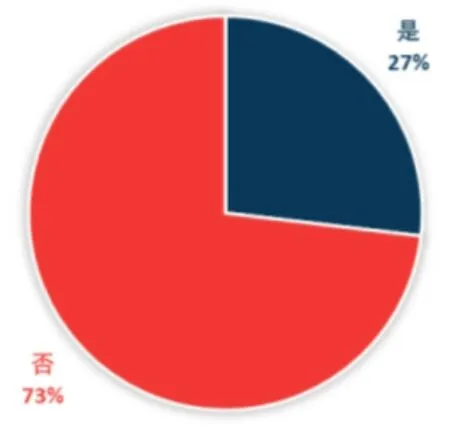

目前互聯網金融十分發達,貸款可以做到“隨時申請,隨時消費”,這樣方便的貸款方式使學生愿意貸款消費、提前消費。在問卷調查結果中,有超過27%的學生在“雙十一”期間通過網絡貸款進行消費,如圖4所示。現代互聯網金融方便了廣大百姓日常交易,減少了紙幣交易的煩瑣過程,同時也容易使大學生養成“提前消費”的消費習慣。對沒有經濟能力的大學生來說,預算約束下的適度消費是較合理的消費習慣。

圖4 “雙十一”期間是否通過網絡貸款消費

二、語言類大學生“雙十一”消費動機分析

1.預算約束下的省錢心理

由問卷調查結果可看出,目前大學生參與“雙十一”購物的最主要原因是價格優惠。大學生的經濟來源主要是父母提供的生活費,有少部分學生可以通過兼職賺取生活費,但總體來看學生的預算是受到約束的,每個月有固定且較低的預算,故大學生群體總是希望通過更低的價格獲得更多的商品,以達到預算的效用最大化。另外,大學生群體尚未形成需求偏好,在購物時往往遵循“價格最低”原則,較少考慮商品的實用性或個人效用;在省錢心理引導下,很容易被商家的營銷策略吸引,從而消費原本不需要的商品或消費過多低價商品。

2.集體生活中的從眾心理[1]

大學生活基本是集體性的,學生居住在宿舍里,形成一個小的群體,在小集體里很容易形成盲目跟風現象。部分學生消費觀念尚未成熟,消費行為較容易受到周圍同學行為的影響。而且,部分同學將“雙十一”消費視作潮流,為了能緊跟“時尚”,一些學生在“雙十一”期間消費不必需的產品。此外,群體生活很容易造成攀比、炫耀現象,由于大學生家庭條件差異較大,在宿舍容易形成“貧富差距”,大學生正值青春期,虛榮心較強,為了能夠掩飾個人的經濟狀況,容易做出不合理的消費行為。

3.網絡營銷下的不理智消費[2]

“雙十一”主要購物方式是線上購物,目前線上營銷方式多樣,近些年較熱門的是“直播帶貨”“明星帶貨”等,這些營銷方式很容易迷惑消費者,尤其是大學生消費群體,造成沖動消費。此類營銷方式,能夠快速、準確抓住消費者的痛點,從而達到營銷目的。要想避免此類不必要的沖動消費,需要大學生有正確的消費觀、合理的消費計劃等,做到心中有數,從而理智消費。

4.互聯網金融下的超前消費[3]

目前,由于科技和金融的相互滲透,互聯網金融覆蓋面越來越廣,大學生群體是互聯網金融的受益者,亦是受害者。大學生消費預算有限,為了能夠購買更多喜歡的商品,選擇方便快捷的互聯網金融產品進行購物,比如“借唄”“花唄”等,能夠較快獲得資金進行消費。這一便捷的金融產品很容易使大學生產生富有的錯覺,實際上,這一類借貸工具促使大學生提前透支了自己的生活費進行超前消費,后期還款時會形成巨大的經濟壓力,無力償還過多的債務,從而繼續進行貸款,惡性循環。近幾年,校園里出現多起“裸貸”事件,這些事情的發生多數是因學生的超前消費導致的,沖動貸款形成的后果十分嚴重,高校學生及思政教師應尤為重視。

三、引導大學生樹立正確消費觀建議

1.引導樹立正確的價值觀

調查分析可知,大學生的沖動消費主要是由于不成熟的價值觀,大學生活是學生第一次獨立生活,大學生的價值觀、消費觀尚未成形。在學生入學初,可通過班會、案例分析、讀書分享等方式讓學生接觸相關知識,讓學生形成初步的價值認知。通過主題教育,向學生闡明消費的目的是為了生活這一道理,并說明購買商品是為了獲取商品帶來的價值,將消費這一行為簡單化;通過感恩教育,讓學生明白目前的生活條件是由父母所創造,生活費也是父母的勞動所得,切勿將父母的資本肆意揮霍;引導學生形成適度、樸素的消費行為,警惕大學生群體中形成攀比、跟風等現象,若發現這一不良現象要及時制止并進行教育。[4]

語言類學生大多數是文科學生,對數字、計算等較不敏感,接觸金融知識少之又少;因此,應在大一時開設經濟學通識課程,比如政治經濟學、微觀經濟學等,普及金融知識,促使學生知其然并知其所以然,逐漸建立個人的價值觀、消費觀,并逐步探索形成適合個人情況的消費行為。

2.充分認識過度網購的危害,控制網購時間及數量

網購的危害有很多方面:首先,長期沉迷網購對身體有直接危害,對頸椎、視力等會造成影響。其次,過度網購對大學生經濟造成不小壓力,更嚴重的會影響生活必需品的開支,使大學生通過各種不正當途徑獲取金錢,造成不堪設想的后果;因此,高校應通過設定網絡購物的時間、金錢限額,有效控制網絡購物的時間及數量,減少過度購物帶來的傷害。

3.提升學生的理財能力

除了從支出方面控制外,需從提高收入方面指導教育。我國義務教育階段普遍進行應試教育,對經濟學、金融學等方面的教育較少,在大學階段,理財教育就顯得尤為重要。通過典型案例研究、實際應用實踐等方式,增強學生的金錢管理意識,并引導其逐漸養成記賬、強制儲蓄、設置預算等良好的消費習慣。金錢教育、價值引導等往往是語言類大學易忽略的一項內容,語言類學生對數字的敏感度不高,對金錢的敏銳度不夠,從而出現對消費的模糊認識。為避免此類現象的頻繁出現,語言類大學急需加強價值觀引領等方面的教育。[5]

4.加強防詐騙教育,增強學生的防范意識

高校頻繁出現非法校園貸款、電信網絡詐騙現象,為此,輔導員在日常工作中應強調防詐騙常識,開展各類安全教育活動,比如,舉辦主題教育班會、印發防詐騙手冊、開展防詐騙考試、組織“反詐騙”志愿活動等。在開展教育時,應結合新型詐騙案例,提高學生對各類詐騙的警惕性,增強對虛假信息的鑒別能力,力爭讓每位同學遠離非法金融。注重校、警、家三方聯動,合力保障學生的人身安全、財產安全,擴大信息溝通渠道,發現問題應及時盡早溝通并解決,保障學生的在校安全。

四、結語

近些年,隨著互聯網金融的快速發展,各類互聯網詐騙、“校園貸”等惡性事件層出不窮,面對復雜多變的網絡世界,學生亟須學習全面的金融知識,形成正確的價值取向,樹立正確的消費觀,做到適度消費、理性消費、計劃消費,并提升對惡意信息的甄別能力,維護自己的合法利益不受侵害。作為高校輔導員,應用社會主義核心價值觀引導大學生的消費行為,繼續發揚中華民族的優良傳統,倡導大學生樹立勤儉節約的消費理念,引領大學生健康進行網絡消費。