政策激勵對重污染行業上市公司綠色投資的影響研究

西南林業大學會計學院 穗湘宜 李 謙

2020年9月22日,國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上發表重要講話,承諾中國的二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。同年,黨的十九屆五中全會提出深入實施可持續發展戰略,完善生態文明領域統籌協調機制,“十四五”時期實現生產生活方式綠色轉型成效顯著的目標。綠色發展正成為全國經濟高質量發展的方向,而綠色投資是從源頭實現綠色發展的重要途徑。

2018年中國證券投資基金業協會發布的《綠色投資指引(試行)》,將綠色投資定義為以促進企業環境績效、發展綠色產業和減少環境風險為目標,采用系統性綠色投資策略,對能夠產生環境效益、降低環境成本與風險的企業或項目進行投資的行為。而Pearce等[1]認為,將環境因素融入到資本投資等企業重大財務決策當中可以解決盈利增長與環境保護之間的矛盾。另外有學者認為,綠色投資作為一種特殊的企業社會責任活動,正是將環境目標和環境戰略轉換為企業實際行動與更高環境績效的一種財務資源和無形資源分配,是企業實現可持續發展和社會價值最大化的關鍵[2-3]。本文所指的綠色投資是以提高企業的環境績效、降低環境污染程度為目標,在污染治理、資源綜合利用等方面進行投資的行為。

為促進綠色投資,近年來我國在環境規制、財政和稅收方面制定了諸多激勵政策,涉及較廣、范圍全面,從懲罰型的環境規制到鼓勵型的財政和稅收政策都有涉及,這些政策實施多年來是否真正促進企業進行綠色投資?由于重污染行業的污染排放在所有行業中占比較大,其環境治理效果對實現減排目標具有重要影響,因此本文擬探究綠色激勵政策對重污染行業上市公司綠色投資的影響,以豐富政策激勵對綠色投資影響效果研究,并提供更為直接、全面的證據。

一、文獻綜述

激勵政策主要包含負向激勵和正向激勵。負向激勵主要是通過環境保護稅等強制性手段達到激勵的目的,正向激勵則是通過政府補貼引導實現激勵目標。

在負向激勵方面,研究環境規制對企業綠色投資影響效果的文獻較多,既從規制執行力度、規制強度、環境保護稅等視角研究負向激勵對綠色投資的影響[4-5],也從環保約談、環保監察、媒體監督等監督視角研究對環保投資的影響[6-10]。在環境保護稅方面,畢茜等[11]使用面板分位數法進行研究,發現環境稅對企業綠色投資的邊際效應為正向并具有異質性;梁曉源等[12]研究后發現,綠色稅收與企業環保投資效率呈顯著的正相關關系。

在正向激勵方面,學者們認為政府補助能夠提高企業的綠色投資水平,政府補助作為政府發揮“有形之手”的重要手段,其對綠色投資的影響效果也備受關注。呂明晗等[13]認為政府補貼能夠發揮“資源再分配效應”和“合法性激勵效應”,進而顯著提升企業環保投資水平,且在現階段具有一定的邊際遞增效果。而張彥博等[14]發現環保補助對環境質量改進有負相關關系。雖然環保補助能有效激勵企業加大環保支出,但當政府補助不斷提高時,企業的環保技術研發活動反而下降,政府補助對長期環境治理會產生負向影響。

綜上所述,現有文獻既關注負向激勵對綠色投資的影響,在環境規制、環境保護稅和環保約談等方面形成了較為統一的共識,認為負向激勵可以促進企業進行綠色投資,或與綠色投資成“倒U型”關系;同時,現有文獻也在正向激勵方面做了許多有益的探索,主要體現在政府補助政策上,還未涉及稅收優惠方面。在研究方法上,多數學者用企業收到的全部政府補助作為變量,影響了研究結果的信度;同時,未見系統研究負向和正向政策激勵對綠色投資影響的文獻。因此,本文同時從正向和負向政策激勵角度入手,研究綠色財政和稅收激勵政策對重污染行業上市公司綠色投資的影響,以及綠色財政和稅收激勵政策之間的交互效應。

二、研究設計

(一) 研究假設

1.財政激勵與綠色投資。信號傳遞理論認為,企業可以通過公布股利分配、籌資情況向市場傳遞信息,同樣地,政府給予企業政府補助、企業受到環保獎勵或環保懲罰也可以視為一個重要的信號,表明企業受到國家財政的支持,在環境保護方面具有良好的發展前景,也可以緩解企業與外界投資者、金融機構之間的信息不對稱問題,為企業拓寬融資渠道,帶來更多的現金流。享受政府補助政策的企業在環境保護方面可以獲得更好的聲譽和更多的經濟支持,這一正向激勵作用可能會提高企業的綠色投資水平。由此本文提出假設1:

假設1:在其他條件相同的情況下,重污染企業享受綠色財政激勵政策能夠提高其綠色投資水平。

2.稅收激勵與綠色投資。波特假說認為環保政策對經濟產生影響的主要途徑是促進企業進行技術創新或采用創新性技術,企業雖然可能在短期內增加成本,但在長期內可以提升生產效率,增加競爭力,促進經濟增長。同時波特假說也肯定了政府在協調經濟增長與環保政策關系中的作用。在解決環境問題時,政府應該設計適當的機制,利用市場力量,引導企業在最大化自身利益的同時,執行環保政策。

稅收激勵政策可以分為以環境保護稅為代表的負向激勵和以稅收激勵為代表的正向激勵。負向激勵方面,當企業發現污染排放增加會繳納更多的環境保護稅,但是環保投資額的少量投入便能抵消“一大部分”的稅費時,企業將十分樂意進行環保投資;正向激勵方面,企業若購買環境保護、節能節水和安全生產專用設備,可以按專用設備投資額的10%抵免當年企業所得稅應納稅額,通過給予企業稅收減免可以降低企業進行綠色投資的門檻和成本,讓企業更有動力進行綠色投資。由此,本文提出假設2:

假設2:其他條件相同的情況下,重污染企業享受稅收激勵政策能夠提高其綠色投資水平。

3.政府補助和稅收激勵政策的交互作用。企業處于復雜的市場環境之中,政策的相互作用可能給企業帶來不同的影響。政府補助政策是政府為促使企業開展環境保護活動、提高環境績效而給予的補助、獎勵等。綠色稅收激勵政策是通過降低企業的實際稅負,給予開展環境保護活動的企業較低稅率來激發其積極性。政府補助和稅收激勵政策都從經濟補助的角度出發,為企業主動治理環境污染創造條件。因此,綠色激勵政策在相同企業、相同時間為實現相同目標共同發揮作用時,可能存在交互影響,從而放大政策對企業綠色投資的促進作用,給企業帶來事半功倍的效果。在此基礎上,本文提出假設3:

假設3:其他條件相同的情況下,同時享受政府補助和稅收激勵政策可以加強對綠色投資的促進效果。

(二)變量定義

1.被解釋變量:綠色投資。本文通過手工查找重污染行業上市公司的年報和社會責任報告中關于環境保護的信息,整理出當年企業用于環境保護和環境治理的投資數額。

2.解釋變量:財政補助和稅收激勵。政府補助、對企業的環保獎勵和環保懲罰都屬于財政激勵的內容,若企業享受綠色政府補助、受到環保獎勵或環保懲罰時,取值為1,否則為0。稅收激勵政策主要有負向激勵的環境保護稅政策和正向激勵的節能減排環保專用設備、風力發電的稅收減免政策等。若企業享受綠色稅收激勵政策,取值為1,否則為0。

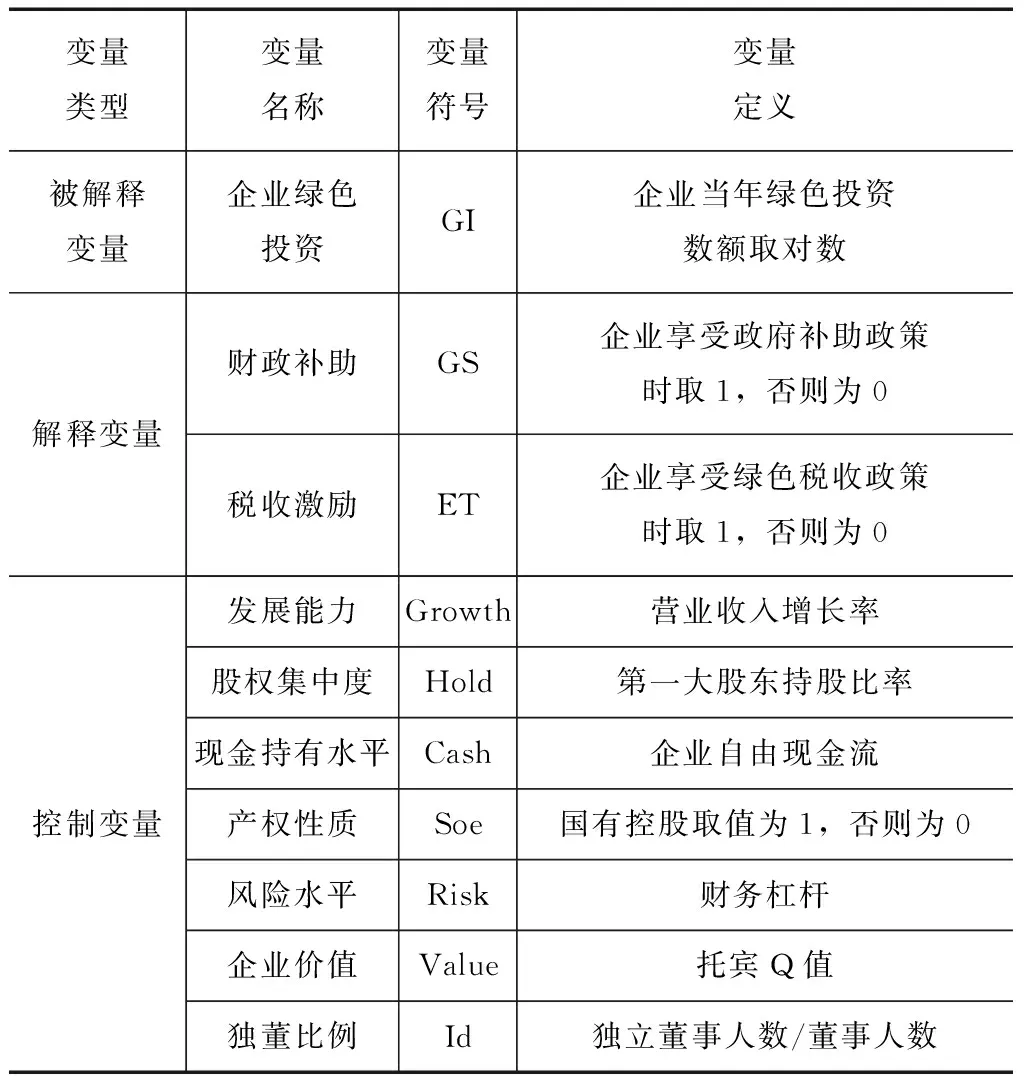

3.控制變量。參考已有文獻,本文設置的控制變量有:發展能力(Growth)、股權集中度(Hold)、現金持有水平(Cash)、產權性質(Soe)、風險水平(Risk)、企業價值(Value)和獨董比例(Id)。主要變量的定義見表1。

表1 變量定義

(三)模型設定

為了檢驗上述研究假設,探究財政補助和稅收激勵對企業綠色投資的具體影響以及兩類政策的交互作用,構建基本回歸模型(1)、(2)和(3)。模型中i和t分別表示公司和年份,εi,t表示模型殘差。

GIi,t=β0+β1GSi,t+β2Growthi,t+β3Holdi,t+β4Cashi,t+β5Soei,t+β6Riski,t+β7Valuei,t+β8Idi,t+εi,t

(1)

GIi,t=β0+β1ETi,t+β2Growthi,t+β3Holdi,t+β4Cashi,t+β5Soei,t+β6Riski,t+β7Valuei,t+β8Idi,t+εi,t

(2)

GIi,t=β0+β1GSi,t×ETi,t+β2Growthi,t+β3Holdi,t+β4Cashi,t+β5Soei,t+β6Riski,t+β7Valuei,t+β8Idi,t+εi,t

(3)

三、實證分析

(一)樣本選擇與數據來源

本文以重污染行業上市公司為研究對象。重污染行業的選取主要依據《2012年證監會行業分類標準》,篩選出2015—2019 年中國A股重污染行業上市公司。進一步地,剔除ST公司、當年上市的公司、部分變量數據缺失的公司,經過以上篩選,最終得到823個觀測值。本文的綠色投資數據來源于上市公司的年報、社會責任報告和環境報告;政府補助數據和綠色稅收激勵政策數據來源于企業年報;其他財務數據均來源于CSMAR數據庫。為避免極端異常值的影響,本文對所有連續型變量進行了上下1%分位數的縮尾處理。

(二)描述性統計

由于地區差異,各地方的綠色投資可能呈現不同的狀況,本文首先將823個樣本按地區分類進行描述性統計,具體結果如表2。

表2 綠色投資分地區描述性統計 單位:萬元

由表2可知,在823個樣本中,處于華東地區的企業最多,且綠色投資最多和最少的企業都位于華東地區,說明華東地區企業的綠色投資水平差距較大;華中地區的企業綠色投資平均數最高,說明華中地區整體的綠色投資狀況較好;另外,華南地區綠色投資情況較為集中,標準差最小,說明位于華南地區的企業進行綠色投資的情況差別不大。由分地區的描述統計結果來看,綠色投資情況存在明顯的地區差異性。

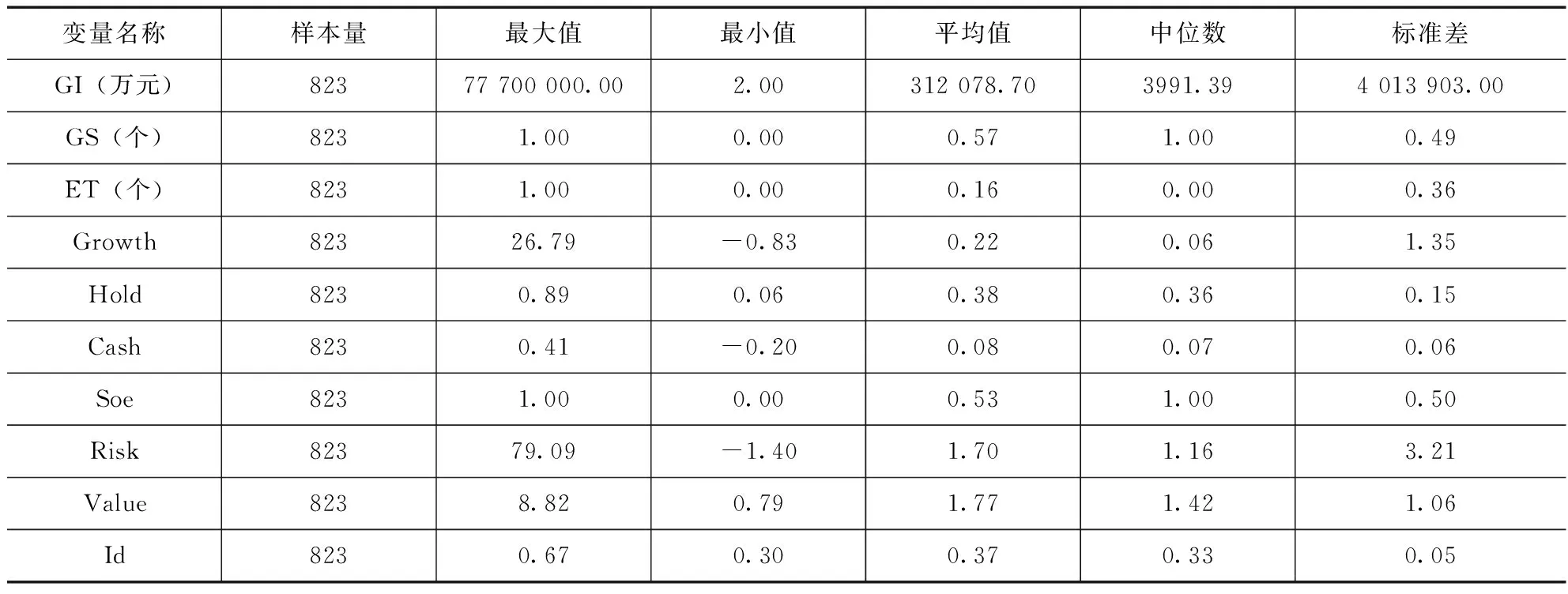

表3報告了主要變量的描述性統計結果。首先,綠色投資水平差距較大,最大值可達上億元,最小值只有2萬元,說明當前重污染企業綠色投資水平參差不齊。其次,政府補助的平均值為0.57,說明有一半以上的重污染企業獲得了政府補助,接受補助的企業范圍較廣;而稅收激勵的平均數只有0.16,說明有較多的重污染企業未能享受綠色稅收政策,政府補助和稅收激勵政策的實施情況差異較大。

表3 主要變量描述性統計

(三)相關性分析

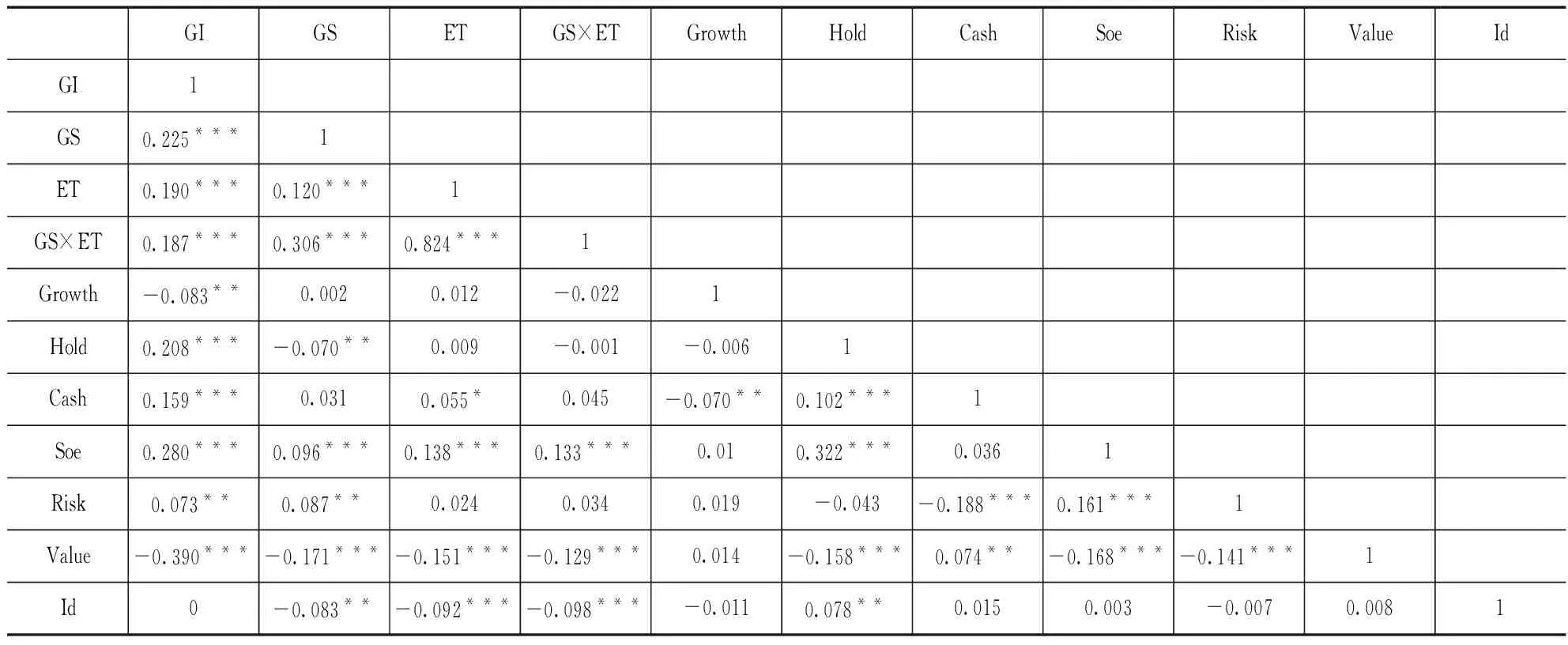

由表4可知,財政補助與稅收優惠的交乘項與稅收優惠之間的相關系數為0.824,可能因為兩個變量均為0—1變量,所以相關系數較大,但二者并不會在同一方程中回歸,因此并無影響,而其余各變量之間的相關性系數均不超過0.5,說明其余各變量之間不存在嚴重的共線性問題,變量選取較為合理。政府補助和稅收激勵與綠色投資之間的相關性系數分別0.225和0.190,初步驗證了假設1和假設2;政府補助和稅收激勵的交乘項與綠色投資之間的系數為0.187,初步驗證了假設3。

表4 相關性檢驗

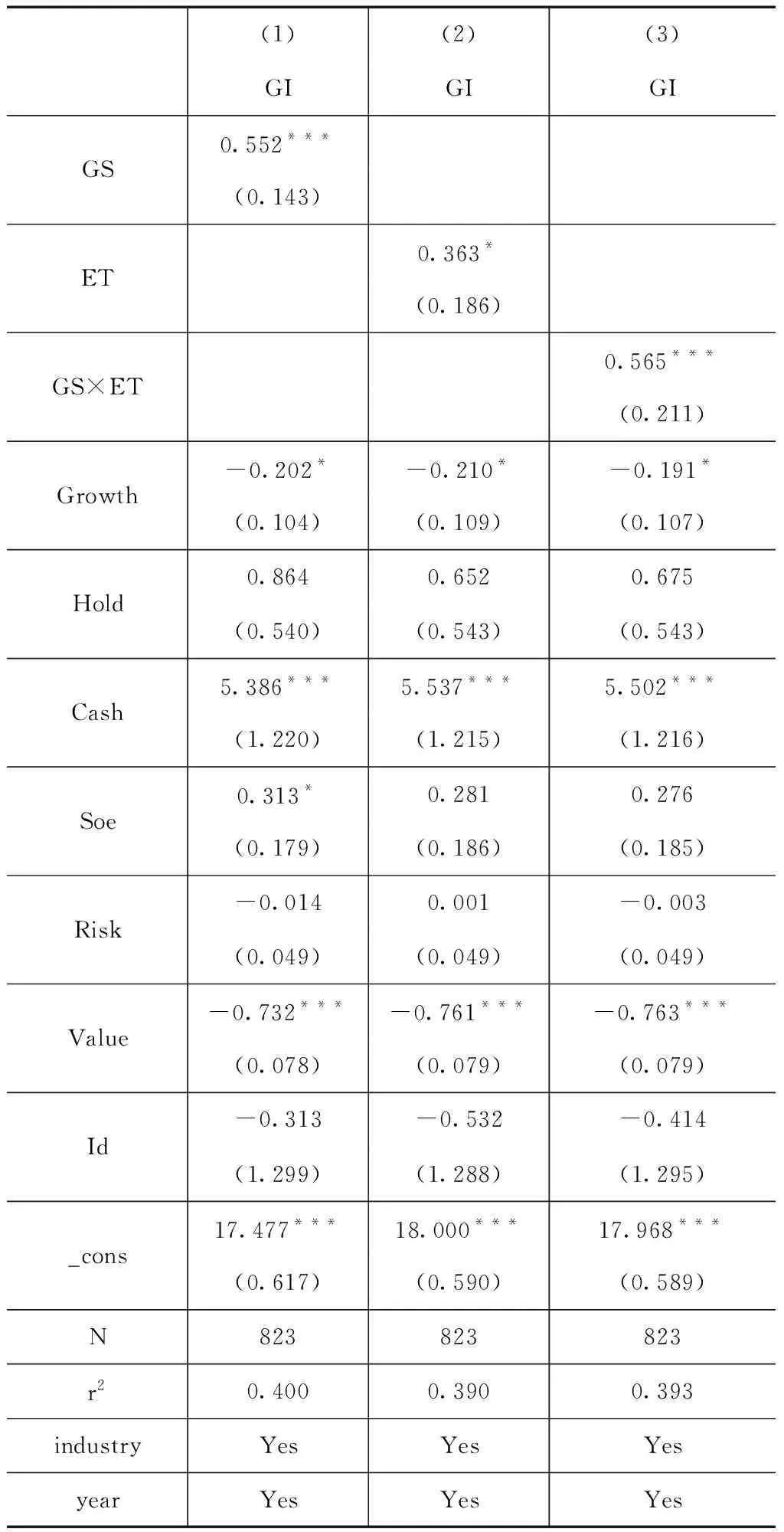

(四)固定效應回歸分析

經過豪斯曼檢驗,本文選擇使用固定效應進行回歸。表5中分別列示了企業的政府補助和稅收激勵對企業綠色投資的影響結果。在回歸(1)當中,政府補助在1%的水平上顯著,系數為0.552,說明政府補助政策能夠提高企業的綠色投資水平,即當企業享受綠色政府補助時,綠色投資水平更高,假設1成立。在回歸(2)中,綠色稅收政策在10%的水平上顯著,系數為0.363,說明當企業享受稅收激勵政策時,企業的實際稅負較低,降低稅收負擔讓企業更有動力投資于綠色環保領域,企業的綠色投資水平更高,假設2得到驗證。綜上所述,企業是否享受綠色政府補助和稅收激勵政策會對綠色投資水平產生較大的影響,享受政策的企業能顯著提高其綠色投資規模。回歸(3)中加入了綠色政府補助和稅收激勵的交互項,以檢驗兩項政策的交互作用。綠色政府補助和稅收激勵的交互項在1%的水平上顯著,系數為0.565,說明綠色政府補助和稅收激勵政策之間存在交互作用,當企業同時享受兩類政策時,政策對企業綠色投資水平的促進效果更大,說明政府補助和稅收激勵政策在一定程度上可以相互彌補,共同提高企業的綠色投資水平,假設3得以驗證。

表5 綠色投資與財政激勵、稅收激勵的回歸結果

(五)穩健性檢驗

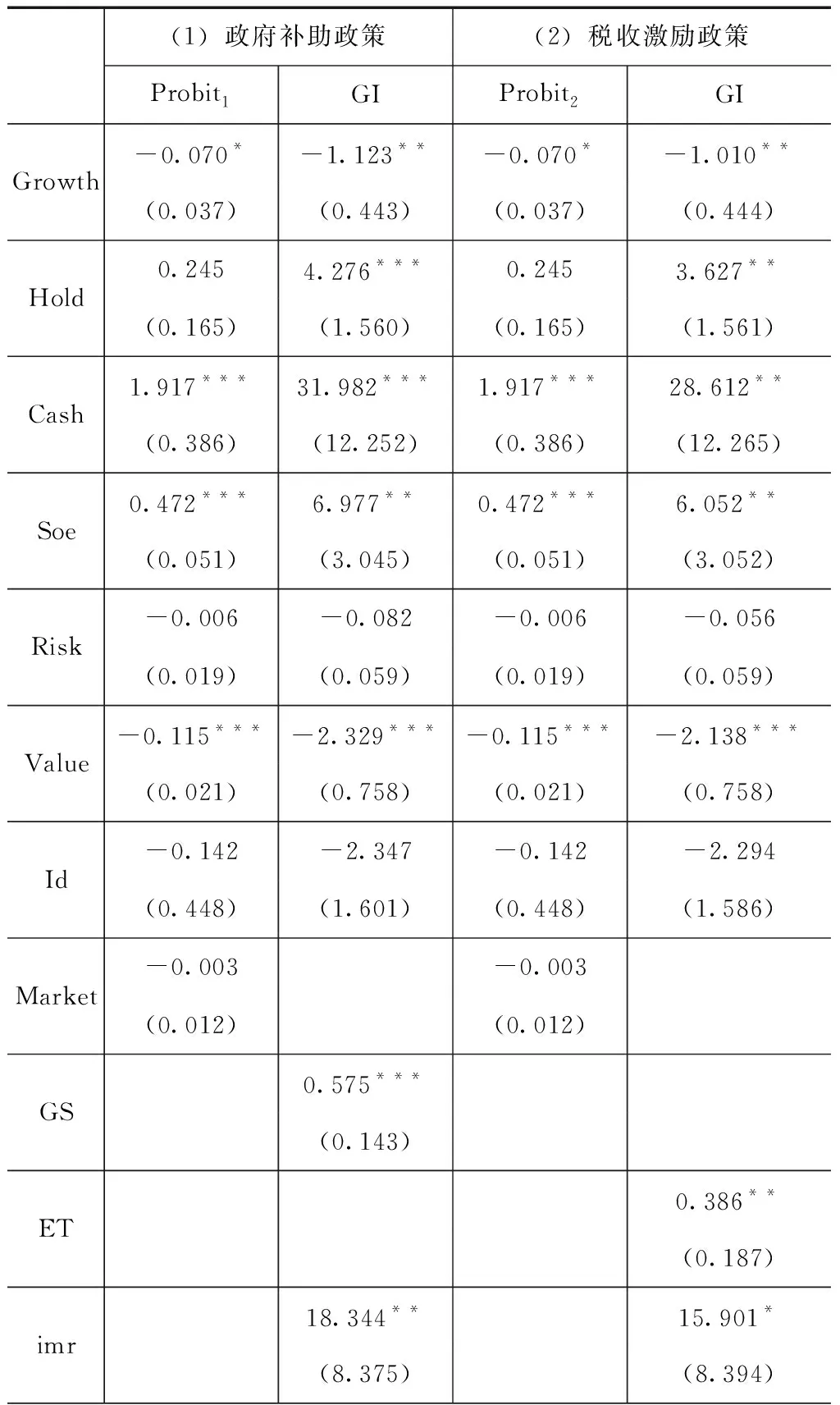

由于企業的綠色投資情況披露不完全,進行綠色投資并進行披露的公司可能環境績效更好,更可能享受政府補助和稅收激勵政策,而未披露綠色投資情況的公司,由于情況未知而未被納入分析范圍之內,造成樣本選擇偏差,可能導致估計結果存在偏誤。為解決這一問題,本文采用Heckman 兩步法予以估計:第一步,構建企業是否進行綠色投資的選擇模型, 并選擇發展能力(Growth)、股權集中度(Hold)、現金持有水平(Cash)、產權性質(Soe)、風險水平(Risk)、企業價值(Value)、獨董比例(Id)和市場化指數(Market)作為解釋變量進行第一階段回歸并計算逆米爾斯比率(imr)。構建的 Probit模型為:

Probit(GI)i,t=β0+β1Growthi,t+β2Holdi,t+β3Cashi,t+β4Soei,t+β5Riski,t+β6Valuei,t+β7Idi,t+β8Marketi,t+εi,t

將第一階段Probit回歸所得到的逆米爾斯比率(imr)代入模型(1)、(2)、(3),進行第二階段回歸,以控制政府補助和稅收激勵政策的選擇偏誤,為與固定效應回歸結果作對比,回歸同樣使用了固定效應模型,具體結果如表6所示。

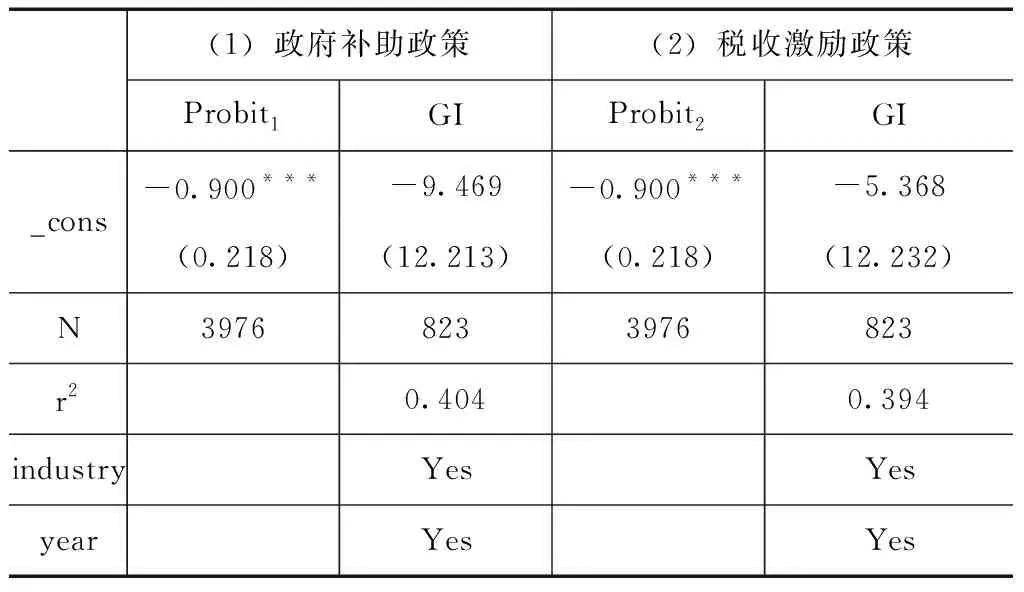

表6 Heckman檢驗結果

續表6

由表6可知,政府補助和稅收激勵政策對企業綠色投資水平的回歸結果中,imr分別在5%和10%的水平上顯著,說明固定效應回歸存在樣本選擇偏誤,因此使用heckman兩步法進行修正是有必要的。由回歸(1)、(2)的結果可知,經過heckman修正,政府補助和稅收激勵政策與綠色投資仍呈顯著正相關關系,系數分別為0.575和0.386,t值為0.143和0.187,說明政府補助和稅收激勵政策能夠顯著提高企業的綠色投資水平。以上結論說明本文的結論較為穩健。

四、結論與建議

本文以我國A股重污染行業上市公司2015—2019年的數據,檢驗了政府補助和稅收激勵政策對企業綠色投資水平的影響,結果顯示:當前企業的綠色投資水平具有明顯的地區差異性,且各企業的綠色投資水平參差不齊;當企業享受政府補助或稅收激勵政策時,能夠顯著提高其綠色投資規模;政府補助和稅收政策在提高企業的綠色投資規模時存在交互作用,當企業同時享受綠色財政補助和稅收激勵時,對綠色投資的激勵效果更好。綜上所述,政府補助和稅收政策可以為上市公司,特別是重污染行業企業提供政策導向與經濟支持,政府也可以通過政府補助和稅收政策,更有效地促使企業開展環境保護工作,達到碳減排目標,實現可持續發展。

基于以上研究結果,本文提出以下政策建議,第一,政府部門應當堅持完善綠色稅收體系和財政補貼政策,最大限度地發揮綠色財政政策的激勵作用;第二,政策的制定應當符合企業的實際情況,根據地區發展的差異性制定不同的標準;第三,綠色財政政策的制定應當互相匹配,政策之間的交互作用可以起到事半功倍的效果。