CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓在重型腦外傷中的應用

李世清 宋增亮

重型顱腦外傷屬于臨床較為常見的神經外科臨床急危癥,且隨著社會各類車輛的持續增多,導致意外事故發生率呈上升趨勢,增加顱腦外傷發生率[1]。既往研究表明[2]:顱腦外傷發病急且突然,主要由于遭受外界暴力直接或間接發病,導致臨床診療難度較大。從以往研究結果中看,重型顱腦外傷患者具有發病率高、臨床癥狀嚴重、后遺癥多等特點[3]。重型顱腦外傷患者采用GCS 評分、CT 腦灌注成像及平均動脈壓聯合分析病情,可指導臨床治療。但是,國內單純CT腦灌注成像用于重型腦外傷中相對較多,聯合平均動脈壓應用于臨床研究較少[4]。由于重型腦外傷患者大部分血-腦屏障被破壞,CT 腦灌注成像檢查時常受到平均動脈壓的影響,將二者聯合檢查用于重型腦外傷患者中能更加準確的評估患者預后,能為臨床診療提供參考依據[5]。因此,本研究以重型腦外傷患者為對象,探討CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓在重型腦外傷患者中的應用效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018 年3 月~2021 年1 月本院收治的重型腦外傷患者90 例為研究對象,根據隨機數字表法分為對照1 組、對照2 組及觀察組,各30 例。對照1 組,男18 例,女12 例;年齡31~75 歲,平均年齡(56.43±8.49)歲;受傷到入院檢查時間3~7 h,平均受傷到入院檢查時間(5.02±0.71)h;致傷原因:車禍傷19 例,高處墜落11 例。對照2 組,男16 例,女14 例;年齡30~76 歲,平均年齡(56.86±8.96) 歲;受傷到入院檢查時間2~8 h,平均受傷到入院檢查時間(5.10±1.04)h;致傷原因:車禍傷17 例,高處墜落13 例。觀察組,男16 例,女14 例;年齡30~74 歲,平均年齡(56.67±8.89)歲;受傷到入院檢查時間3~9 h,平均受傷到入院檢查時間(5.13±1.29)h;致傷原因:車禍傷18 例,高處墜落12 例。三組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①符合重型顱腦損傷診斷標準[6],且患者GCS 評分≤8 分;②均行頭顱CT 檢查,且患者均可耐受;③病情變化較快,需立即開顱血腫、腦挫裂清除及去骨瓣減壓手術治療。排除標準:①精神異常、認知功能異常或伴有自身免疫系統疾病者;②凝血功能異常、入院時生命體征不平穩或術后再出血者;③術后出現顱腦及全身嚴重感染者、嚴重心肝腎肺等重要臟器障礙者。

1.3 方法

1.3.1 病史資料采集 所有患者入院后均采集病史資料,包括:年齡、高血壓、心臟病、糖尿病等,了解患者藥物使用情況、飲酒和吸煙等,并對患者完成6 個月隨訪。

1.3.2 檢查方法 常規傷后或術后第1、7 天及1 個月行相關檢查。對照1 組:采用頭顱CT 掃描。采用GE Lightspeed 64 排螺旋CT 對患者進行檢查,檢查時取仰臥位姿勢,頭先進,雙手上舉并超過頭頂。以眶耳線OM 為基線,從顱底到顱頂對患者進行螺旋掃描。根據患者情況完成相關參數設定:層厚10 mm、層間距10 mm、連續完成10 層掃描,掃描時間設定為3 s/層,腦窗窗位35~40 Hu,窗寬150 Hu;骨窗窗位300 Hu,窗寬2000 Hu。對照2 組:采用CT 腦灌注成像掃描。CT平掃完畢后,患者行CT 腦灌注成像掃描,選擇碘普羅胺注射液(商品名:優維顯)作為對比劑,300 mg/ml,50 ml,經淺靜脈注射,速度3.5 ml/s。上述操作完畢后,選擇區域,連續快速完成30~40 s 掃描,繪制時間-密度曲線(TDC),獲得相應參數;對損傷區域及鏡像區的CBF、CBV、MTT 等參數進行測定。最后,對原始圖像、螺旋CT 平掃圖像進行減影處理,獲得更加直觀、清晰的彩色圖像。觀察組:采用CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓檢查,CT 腦灌注成像檢查方法與對照2 組相同;于常規傷后或術后第1、7 天加強患者平均動脈壓檢測。根據檢查結果指導三組患者治療。

1.4 觀察指標及判定標準 比較三組不同時間點GCS評分及觀察組與對照2 組CT 腦灌注成像參數(CBF、CBV、MTT)。為了進一步分析CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓在重型顱腦損傷患者中的價值,本研究引入并繪制ROC 曲線,分析CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓對重型腦外傷患者的診斷靈敏度和特異度。GCS 總分15 分,15 分為意識清楚,12~14 分為輕度意識障礙,9~11 分為中度意識障礙,≤8 分為昏迷[7,8]。

1.5 統計學方法 采用SPSS24.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;診斷價值通過繪制ROC 曲線進行判定。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

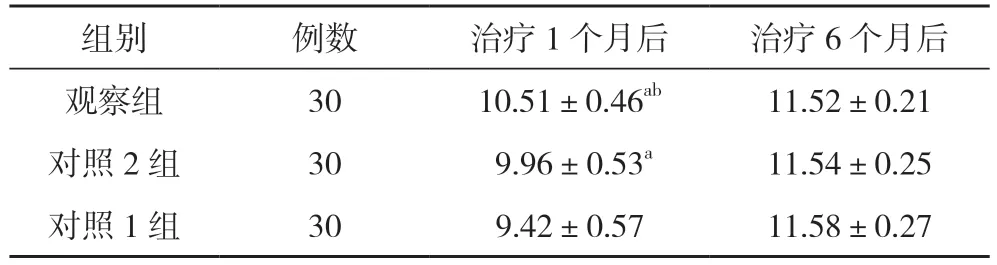

2.1 三組不同時間點GCS 評分比較 治療1 個月后,觀察組GCS 評分(10.51±0.46)分高于對照1 組的(9.42±0.57)分與對照2 組的(9.96±0.53)分,且對照2 組GCS 評分高于對照1 組,差異有統計學意義(P<0.05);治療6 個月后,三組GCS 評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 三組不同時間點GCS 評分比較(,分)

表1 三組不同時間點GCS 評分比較(,分)

注:與對照1 組比較,aP<0.05;與對照2 組比較,bP<0.05

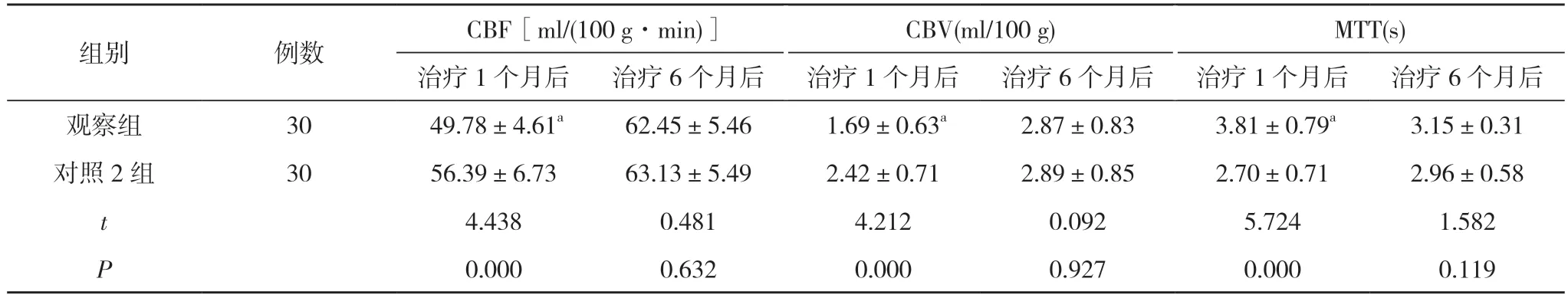

2.2 觀察組與對照2 組CT 腦灌注成像參數比較 治療1 個月后,觀察組CBF(49.78±4.61)ml/(100 g·min)、CBV(1.69±0.63)ml/100 g 低于對照2 組的(56.39±6.73)ml/(100 g·min)、(2.42±0.71)ml/100 g,MTT(3.81±0.79)s 長于對照2 組的(2.70±0.71)s,差異有統計學意義(P<0.05);治療6 個月后,觀察組與對照2 組CBF、CBV、MTT 比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 觀察組與對照2 組CT 腦灌注成像參數比較()

表2 觀察組與對照2 組CT 腦灌注成像參數比較()

注:與對照2 組比較,aP<0.05

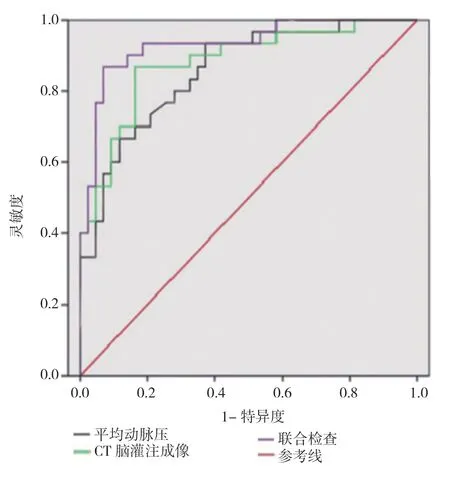

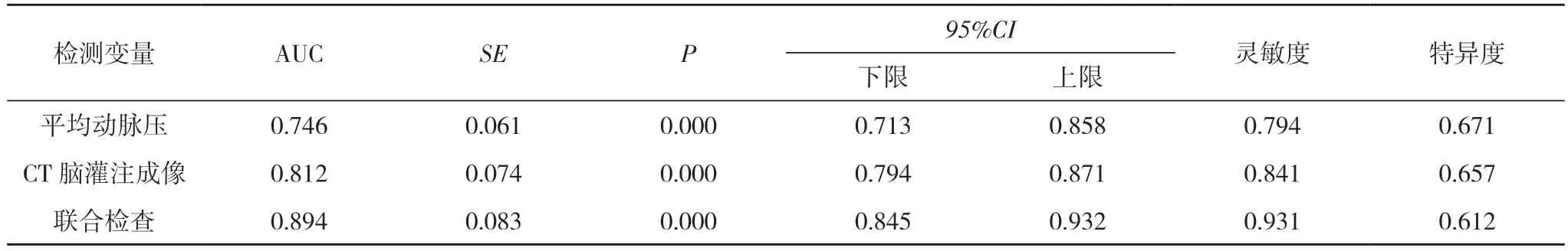

2.3 CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓在重型腦外傷患者中的價值 ROC 曲線結果表明:CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓對重型顱腦外傷患者的診斷靈敏度高于單一CT 腦灌注成像、平均動脈壓,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3,圖1。

圖1 CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓在重型腦外傷患者中的ROC 曲線

表3 CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓在重型腦外傷患者中的價值

3 討論

重型顱腦外傷屬于臨床常見病、多發病,具有較高的死亡率,且多數患者由于遭受外界暴力直接或間接作用而發病,但是多數患者治療后伴有不同程度后遺癥,增加臨床治療難度[9]。近年來,CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓在重型顱腦外傷患者中得到應用,且效果理想[10]。本研究中,觀察組治療1 個月后GCS 評分均高于對照1 組與對照2 組,且對照2 組GCS 評分高于對照1 組,差異有統計學意義(P<0.05),說明根據CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓指導重型顱腦外傷患者治療,有助于改善患者預后,利于患者恢復。CT 腦灌注成像是一種新型的影像方法,不僅具備普通CT 的優點,亦可發現腦挫裂傷、顱內出血及腦水腫等癥狀,有助于評估患者病情和手術準備,能對創傷部位的腦組織血流動力學進行3D 重建[11]。同時,CT 腦灌注成像能反映腦組織微循環血流動力學及腦生理功能變化,通過CBF、CBV 及MMT 等參數,能反映患者的疾病嚴重程度,均可指導患者治療。本研究中,治療1 個月后,觀察組CBF、CBV 低于對照2 組,MTT 長于對照2 組,差異有統計學意義(P<0.05);治療6 個月后,觀察組與對照2 組CBF、CBV、MTT 比較差異無統計學意義(P>0.05)。從本研究結果看出,CT 腦灌注成像有助于評估患者疾病嚴重程度,指導臨床治療。但是,由于重型顱腦外傷患者病因及病情復雜,CT 腦灌注成像檢查時常受到平均動脈壓的影響。因此,重型顱腦外傷患者治療過程中將CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓監測,能發揮不同優勢,為臨床診療提供參考依據[12]。本研究中,ROC 曲線結果表明:CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓對重型顱腦外傷患者的診斷靈敏度高于單一CT 腦灌注成像、平均動脈壓,差異有統計學意義(P<0.05),由此看出,CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓用于重型顱腦外傷患者能獲得較高的診斷效能。

綜上所述,CT 腦灌注成像聯合平均動脈壓應用于重型顱腦外傷患者中價值顯著,可獲得良好的診斷效能,能指導臨床診療,改善患者預后,值得推廣應用。