昆山市“糧食不落地”系統建設與應用示范

信 軍,鮮于開艷,鄭 末,高文偉

(1.中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所,北京 100081;2.江蘇省昆山市農業農村局,江蘇 昆山 215300)

昆山市地處江蘇省東南部,是我國第一經濟強縣,已經連續17年蟬聯百強縣市冠軍。境內河網密布、地勢平坦,是著名的江南水鄉、魚米之鄉。農業基礎牢固,優勢產業突出,以優質水稻為代表的綠色種植業穩步發展,以陽澄湖大閘蟹為代表的特色養殖業聞名全國。

“十三五”期間,昆山市大力發展糧食生產全程機械化,不斷提高糧食綜合生產能力,先后被評為“全國第二批率先基本實現主要農作物生產全程機械化示范縣”“江蘇省首批糧食生產全程機械化整體推進示范縣”。2020年昆山市農業機械化水平達95.3%,其中主要農作物耕種收綜合機械化率達98.5%。尤其在稻米產后環節,昆山市全面實施“糧食不落地”系統建設。所謂“糧食不落地”是指通過全程機械化作業,實現糧食從田間到加工“不落地”的目標,有效減少糧食產后損失損耗。如今昆山市累計建成糧食產地烘干中心(點)35處,產地糧食烘干設備保有量達到187臺(套),建成稻米成套加工生產線5條,不斷延伸稻米機械化生產產業鏈,實現有效減損的同時,為昆山市稻米產業及稻米品牌的發展奠定了堅實的裝備和設施基礎。

1 建設概況與應用效果

1.1 建設概況

在全國范圍內,相對于其他生產環節,糧食烘干環節的機械化水平還很低,是全程機械化的瓶頸。特別在氣候陰雨潮濕的江蘇地區,收獲糧食的含水率遠高于長期安全貯藏要求含水率的國家標準,糧食干燥問題直接關系到糧食安全[1]。在昆山市經濟及城鎮化快速發展、農村勞動力結構性短缺日趨明顯、曬谷場地嚴重不足的背景下,為更好地做好糧食收割后的烘、儲、加工作,確保糧食不被“水分問題”困擾,保障糧食產后品質,昆山市全面實施“糧食不落地”系統建設。

(1)建設規模壯大。2014年,昆山市首座糧食產地烘干中心于花橋鎮建成投產,配套10臺套燃煤型糧食烘干機(后改造為熱泵型糧食烘干機),批次烘干能120 t。同年,在錦溪鎮長云村引進意大利移動式糧食烘干機1臺;從2016年起,糧食產地烘干被納入昆山市糧食全程機械化重點建設提升環節,通過近3年的全面快速建設,到2018年全市共建成投產糧食產地烘干中心14處,基本實現全市糧食主產區鎮全覆蓋;從2018年起,昆山市強化資源整合,加快推進糧食產地烘干中心轉型升級,在已建糧食產地烘干中心基礎上,配套稻米貯藏、加工、展銷等設施設備,將糧食烘干及加工兩大環節集成起來,實現“從全到長”的延伸發展。截至目前,昆山全市累計建成糧食產地烘干中心(點)35處,發展糧食產地烘干機187臺(套),糧食產地批次烘干能力超2 700 t。配套建成稻米貯藏設施7處(其中,低溫優儲設施5處),昆山市產地稻米貯藏能力達8 400 t(其中,低溫優儲能力達7 000 t)。配套建設精米加工生產線5條,產地稻米加工能力達6 t/h。

(2)政策支持有力。在推進“糧食不落地”系統建設過程中,昆山市一直堅持頂層設計和政策對接。2015年,編制完成《昆山市稻麥烘干系統發展規劃》,稻米烘干系統建設被列入昆山市現代農業“十三五”發展規劃中;2016年,出臺《昆山市糧食烘干中心規劃建設工作方案》,將糧食產地烘干納入昆山市糧食全程機械化重點建設提升環節;2017年,制定完成《昆山市產地化糧食烘干集成精米加工中心建設指導意見》,進一步加強和規范產地化糧食烘干集成精米加工中心建設。2017年糧食產地烘干作業納入糧食生產全程機械化作業補貼范圍,至2020年昆山累計發放烘干作業補貼600余萬元。

(3)組織運營創新。一是公建公營模式。運營主體以鎮農工局、鎮集體企業、烘干中心所在村集體為主,盈虧由集體負責,運營方式有集體直營、服務外包2種。目前,集體直營的區鎮有張浦鎮、千燈鎮、錦溪鎮、周市鎮、陸家鎮、巴城鎮,通過服務外包形式運營的區鎮主要為花橋鎮。二是公建民營模式。運營主體以私人公司、合作社為主,盈虧由實際運營主體自負,運營方式主要為公建民營。目前,采用該類方式運營的區鎮主要為周莊鎮、淀山湖鎮。

1.2 應用效果

(1)社會效益突出。機械化烘干相較于傳統的糧食晾曬方式,可以有效節約晾曬用地面積,降低“馬路曬糧”帶來的安全隱患與相關事故。2020年,稻季全市烘干中心每工烘干稻谷近0.17 hm2,較傳統晾曬方式可節省約12.5個工時,全市稻季可減少糧食晾曬人工費用近1 500萬元;同時,糧食機械化烘干與收割充分銜接還可以有效提升糧食收割進度和應對極端天氣抗災能力。2020年,錦溪鎮通過烘干機與收割機聯動作業,收割跟著烘干走,最早完成近1 khm2水稻收割,一改往年秋收進度落后境況。

(2)經濟效益明顯。通過機械化烘干,既可以避免糧食產后晾曬的二次污染,還可有效降低糧食的霉變率,減少糧食產后損失。根據昆山市糧食年均總產量,按照每年糧食霉變損失3%的國際標準估算,如不實行機械化烘干糧食霉變損失就高達近3 000 t,直接經濟損失近350萬元;通過“糧食不落地”系統建設,昆山市包裝大米銷售漸成趨勢,稻米種植均收益得到不斷提升。2020年,昆山市地產稻米加工量約占昆山市稻米總產量的15%,根據昆山市品牌包裝大米平均售價8元/kg計算,2020年昆山市糧食種植戶通過銷售品牌包裝大米實現增收近2 000萬元。同時,通過充分利用全市現有7 000 t產地低溫優儲設施,開展“優儲-加工-包裝-銷售”產業化經營,實現大米銷售收入近5 600萬元,較傳統糶糧實現增收近1 800萬元(不含低溫貯藏、運輸等成本)。

2 技術工藝與工程建設

2.1 技術工藝

昆山市在推進“糧食不落地”系統建設中,已形成完善的技術工藝流程。為全市“糧食不落地”系統建設整體推進提供了必要的技術支撐和指導。

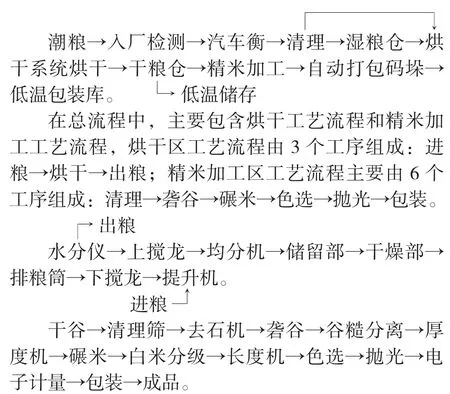

“糧食不落地”系統建設工藝設計總流程:

2.2 工程建設

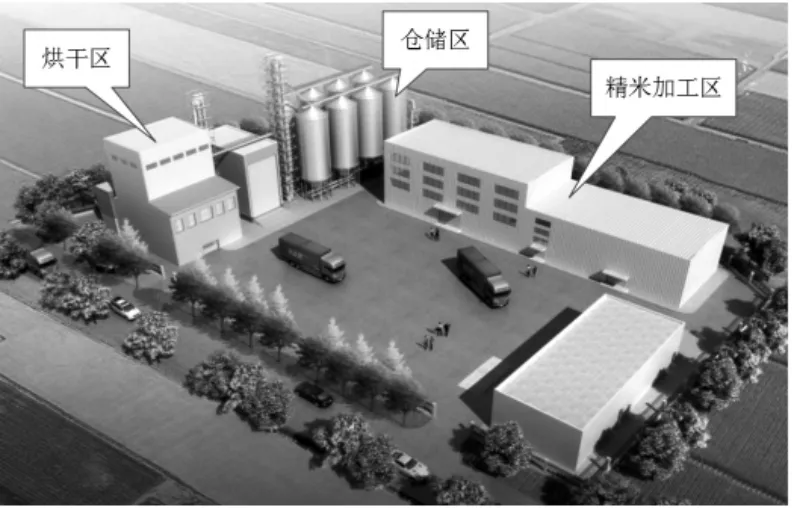

一座功能齊全的“糧食不落地”系統建設工程主要由烘干區、倉儲區、精米加工區三大功能區構成。

“糧食不落地”系統建設工程效果圖見圖4。

圖4 “糧食不落地”系統建設工程效果圖

工程建設必須服從工藝的要求,以烘干、傳送、加工、包裝設備設施為核心,做到物暢其流、有機協調。建設規模應根據稻麥的種植面積、運輸貯藏能力、生產加工周期和市場營銷情況等方面的因素綜合確定。

烘干區由烘干機房、集塵房兩大功能用房及烘干機、地磅、提升機、初清篩、刮板機、輸送機等設備組成;倉儲區主要由糧食平房倉組成,主要用于存儲烘干后的干谷,糧食平房倉的大小由烘干區和精米加工區的規模決定;精米加工區由加工車間、包裝間和低溫貯藏室(成品間)三大功能用房及相關建筑設備組成。精米加工區房間建筑的大小取決于精米加工的工藝復雜度、小時加工能力、設備大小等多方面因素。

3 發展模式先進性及推廣意義

3.1 發展模式先進性

(1)提高了糧食貯藏加工水平,以技術先進性促進農業高質量發展。目前,以國家儲備糧庫為首的大型糧庫的糧食初加工設備和技術較為完善。但是,民間或者農戶的糧食初加工水平仍停留在低效階段,農戶自主投資設備困難重重,因此每年我國糧食因貯藏不當引起的損失巨大,成為影響國家糧食安全和制約農業增效、農民增收的重要因素[2-3]。

昆山市通過政府引導,建設“糧食不落地”系統,農戶收獲水稻之后,在所屬區域內的糧食烘干中心對稻谷進行篩選、烘干,初步加工形成糙米或者精米后再低溫冷藏,最后將糙米或者精米投入市場流通,形成糧食統一烘干、統一加工、統一儲存、統一銷售的經營模式。這極大地解決了農戶糧食晾曬難題,減少了糧食損耗,確保糧食安全和有效供給。同時,與傳統農業相比,糧食產地初加工提高了地產水稻產業化程度,提升了農產品質量和價值,是現代農業的體現,代表了糧食全程機械化的發展方向,是農業高質量發展的典范。

(2)政府科學引導烘干系統建設,以政策先進性保障項目規范實施。昆山市在推動“糧食不落地”系統建設過程中,政府工作科學有序、扎實細致、補貼到位。第一步通過制定《昆山市稻麥烘干系統發展規劃》提出3種不同模式的烘干中心建設標準,每種模式都編寫了詳細的設備選型、投資預算和補貼政策,然后根據各鄉鎮情況合理布局烘干中心,做到全市烘干系統有序建設;第二步通過出臺《昆山市糧食烘干中心規劃建設工作方案》,明確責任分工,層層簽訂目標責任書,從上至下抓好落實工作;第三步通過制定《昆山市產地化糧食烘干集成精米加工中心建設指導意見》,構建了烘干加工中心建設模板,對選址標準、建設規模、功能布局、建設內容、投資概算均給出了詳細方案,在建設中做到有據可依,實現全市烘干系統標準化、規范化建設。同時,政府邊建設邊總結,形成了《昆山市糧食產地烘干中心發展現狀分析與建議》等文件,及時發現問題,積極制定對策措施,保障烘干系統建設科學合理、持續發展。

(3)探索多種新型運營模式,以經營的先進性推動可持續發展。昆山市十分重視糧食烘干中心運營問題,作為經濟活躍地區,在運營模式、經營理念的創新上也走在全國前列。昆山現有糧食產地烘干中心(點)35處,大部分為公建公營,少部分開始嘗試公建民營模式。如何高效利用烘干設備,如何提高運營效益,昆山市一直在探索,開創了多種新型運營模式,提升運營主體活力與效能。通過服務外包或轉讓運營權的形式,吸引有能力有意愿的企業、合作社市場化運營糧食產地烘干中心;探索烘干中心運營主體按水稻進出倉含水率進行分等級收費;鼓勵烘干中心運營主體同本地商超合作銷售地產大米;鼓勵鄰近區鎮共享設備資源,促進烘干產能流動等。只有解決了運營,才能實現糧食烘干中心可持續發展。

3.2 推廣意義

昆山市通過不斷嘗試、不斷總結,將農業科技手段、工程建設方案、經營管理理念和配套支持政策進行有效結合,形成了一套“田間到倉庫、糧食不落地”可復制、可借鑒、可推廣的成功經驗,取得了顯著的社會效益和經濟效益。昆山市“糧食不落地”系統建設代表了東部先進地區的現代農業生產模式,有利于促進糧食產地初加工,特別是糧食烘干環節,向現代化、機械化、標準化、產業化方向轉型升級,具備典型案例的引領示范作用,為全國糧食全程機械化、農業現代化進一步發展,貢獻了“昆山智慧”。

4 結語

大力推廣昆山樣板的“糧食不落地”系統建設,可以有效提升糧食生產區的農業綜合生產能力、增強市場競爭力、促進農民增收,對保障糧食安全、加快推進糧食生產全程機械化和加速我國農業現代化進程具有至關重要的意義。尤其針對氣候陰雨潮濕、晾曬場地不足、農村勞動力短缺的糧食生產區,昆山市“糧食不落地”系統實踐模式,為糧食產后烘干、貯藏難題,探索了一套指導性強、針對性強、操作性強的解決方案。對于經濟發達地區,具有較高的使用和推廣價值。在推廣過程中,應不斷總結經驗、優化完善,再逐步向經濟條件一般地區推廣。