早期個體化腸內營養在腦卒中后吞咽功能障礙患者中的應用效果

陸春華 王 凱 曾 貞 孫蕾民

1.浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院消化科,浙江杭州 310016;2.上海市第四康復醫院康復醫學科,上海 200040

吞咽功能障礙是腦卒中患者雙側大腦皮質、皮質腦干束或者舌咽、迷走和舌下神經的核性或核下性損害引起的口腔期和咽期功能障礙[1]。據統計,3%~17%的患者在亞急性期和康復期可能會出現持續性吞咽困難,重度患者需要持續鼻胃管營養支持[2]。鼻飼普通流食目前仍然是部分腦卒中患者和家屬的選擇,但是大量研究提示其營養不良及并發癥的發生率高于腸內營養制劑[3]。腸內營養制劑在臨床各領域的應用多有報道,按氮源可分為氨基酸型、短肽型和整蛋白型3 類,按臨床用途可分為平衡型和疾病適用型,具有維持腸黏膜結構、減少細菌易位和增強機體免疫等功能[4]。康復醫院腦卒中患者以老年患者居多,常并發多種慢性疾病及胃腸功能減退、褥瘡等并發癥。因此科學合理的腸內營養支持對維持腦卒中患者營養狀況及促進康復至關重要[5]。本研究探討早期個體化腸內營養在腦卒中后吞咽功能障礙患者中的應用效果,具體分析如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

前瞻性收集2018 年1 月至2020 年7 月上海市第四康復醫院康復醫學科住院患者125 例。納入標準:①首次發病,符合全國第四屆腦血管病學術會議修訂的診斷標準[6],經顱腦CT 或MRI 證實為腦出血或腦梗死;②年齡18~80 周歲;③病程2~4 周;④洼田飲水實驗≥3 級并留置胃管時間>4 周[7];⑤入院后給予營養風險篩查:≥3 分[8];⑥住院時間>30 d;⑦簽署知情同意書。剔除標準:①合并嚴重的心臟、肝臟、腎臟疾病;②合并精神障礙;③入院時合并肺部感染;④觀察期間應用人血白蛋白注射液;⑤住院期間接受腸外營養治療。研究方法經醫院醫學倫理委員會審核通過。采用隨機數字表法將患者分為兩組,A 組(63 例)接受個體化腸內營養支持治療,B 組(62 例)接受自制勻漿膳支持治療。兩組患者性別、年齡、發病時間、腦卒中性質和美國國立衛生研究院卒中量表(NIH stroke scale,NIHSS)評分[9]比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。見表l。

表1 兩組一般資料比較

1.2 治療方法

兩組患者均常規給予康復治療改善肢體運動功能和認知功能,促進日常生活能力恢復,給予咀嚼肌按摩、咽部冰刺激、神經肌肉電刺激等改善吞咽功能。藥物治療以穩定血壓、控制血糖、營養神經、改善腦代謝等治療為主。

1.2.1 A 組 個體化制訂目標攝入量和制劑配方。常規能量目標攝入量為25 kcal/(kg·d)、蛋白質目標攝入量為1 g/(kg·d),合并肺炎、褥瘡等感染時能量攝入量增至30 kcal/(kg·d)、蛋白質攝入量1.2 g/(kg·d)[10]。胃腸道功能不全患者前3~5 d 采用短肽型腸內營養混懸液百普力[能量密度1.0 kcal/ml;紐迪希亞制藥(無錫)有限公司;生產批號:1112116478]治療,患者無明顯腹瀉、嘔吐等癥狀時過渡到整蛋白型腸內營養混懸液能全力[能量密度1.0 kcal/ml;紐迪希亞制藥(無錫)有限公司;生產批號:1112119664]支持治療;胃腸道功能正常患者給予整蛋白腸內營養混懸液能全力治療;另外高能腸內營養混懸液能全力[能量密度1.5 kcal/ml;紐迪希亞制藥(無錫)有限公司;生產批號:1112122848]用于心肺功能不全或者液體攝入量限制患者;糖尿病適用型腸內營養混懸液康全力[能量密度0.75 kcal/ml;紐迪希亞制藥(無錫)有限公司;生產批號:1112118247]用于糖尿病患者。用法用量依據循序漸進原則,攝入量50~100 ml/次,逐漸增加至150~180 ml/次,注射間隔2~3 h,總量從500 ml 開始每天增加500 ml 直至全量,同時加強管飼飲食護理和指導。

1.2.2 B 組 接受自制勻漿膳營養支持治療,自制勻漿膳采用大米面、蛋奶、瘦肉或魚、蔬菜等混合攪碎成糊狀濃流體膳食調配而成,能量和蛋白目標攝入量與A 組相似,并參考《中國食物營養成分表》[11],以能量和蛋白雙達標為原則根據患者體重指導自制勻漿膳,并實施個體化治療,胃腸道功能不全患者前3~5 d 以流質、半流質逐步過渡到勻漿膳治療;胃腸道功能正常患者給予常規勻漿膳治療;心肺功能不全或者液體攝入量限制患者選擇能量和蛋白密度高的食材制作,減少水的攝入;糖尿病患者給予無糖勻漿。用法用量依據循序漸進原則,開始3 d 內給予100~150 ml/次,3~4 次/d,應用注食器經鼻胃管緩慢注入胃內;3 d 后逐漸增加量與次數,200~250 ml/次,5~6 次/d,加強飲食指導和護理,保持食物溫度和喂養體位與A 組一致。

1.3 觀察指標

1.3.1 營養狀況 分別于入院(治療前)和住院30 d 時(治療后)檢查患者血紅蛋白、白蛋白、前白蛋白指標,比較兩組患者營養狀況[12]。

1.3.2 肺部感染和胃腸并發癥發生率 統計兩組患者觀察期間肺部感染發生率及胃潴留、便秘、腹瀉發生率,比較兩組肺部感染和胃腸道并發癥發生率。

1.3.3 康復療效 ①簡式運動功能評分(Fugl-Meyer assessment,FMA)評價兩組患者上下肢運動功能,總分為100 分,分數越高表示患者恢復越好[13];②簡易精神狀態檢查法(mini-mental state examination,MMSE)評估患者認知功能,總分30 分,分數越高說明認知功能越好[14];③改良Barthel 指數(modified Barthel index,MBI)評定日常生活活動能力,滿分100 分,評分越高表示日常生活活動能力越好[15]。分別比較兩組患者治療后運動功能狀況、認知功能狀況和日常生活活動能力狀況。

1.4 統計學方法

采用SPSS 21.0 對所得數據進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差()表示,組間比較采用t檢驗;計數資料采用例數和百分率表示,組間比較采用χ2檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

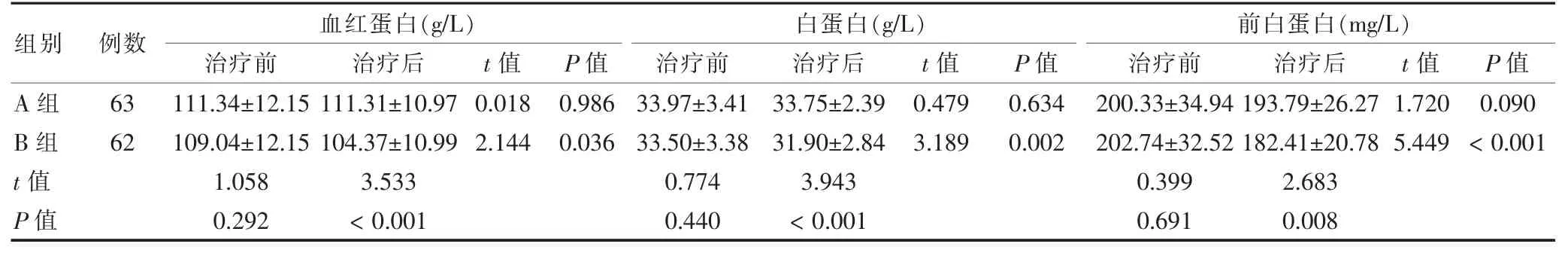

2.1 兩組治療前后營養指標比較

治療前,兩組血紅蛋白、白蛋白、前白蛋白比較,差異無統計學意義(P >0.05)。治療后,A 組血紅蛋白、白蛋白、前白蛋白與治療前比較,差異無統計學意義(P >0.05),B 組血紅蛋白、白蛋白、前白蛋白低于治療前且A 組高于B 組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后營養指標比較()

表2 兩組治療前后營養指標比較()

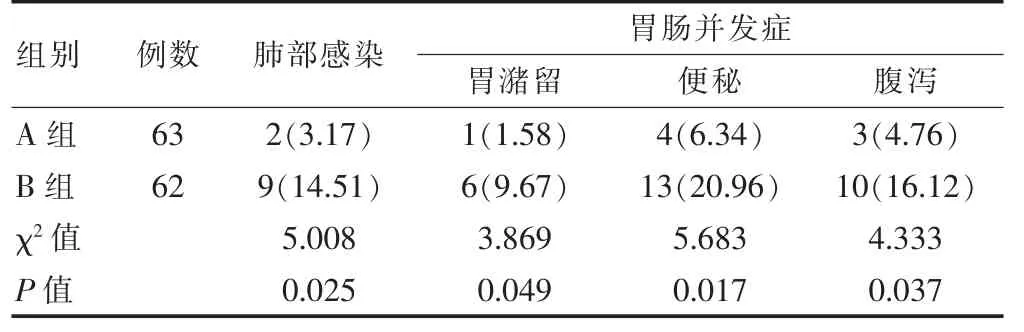

2.2 兩組肺部感染發病率和胃腸并發癥發生率比較

觀察期間A 組肺部感染發生率低于B 組,差異有統計學意義(P <0.05)。A 組胃腸并發癥發生率(胃潴留、便秘、腹瀉)低于B 組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表3。

表3 兩組肺部感染和胃腸并發癥發生率比較[例(%)]

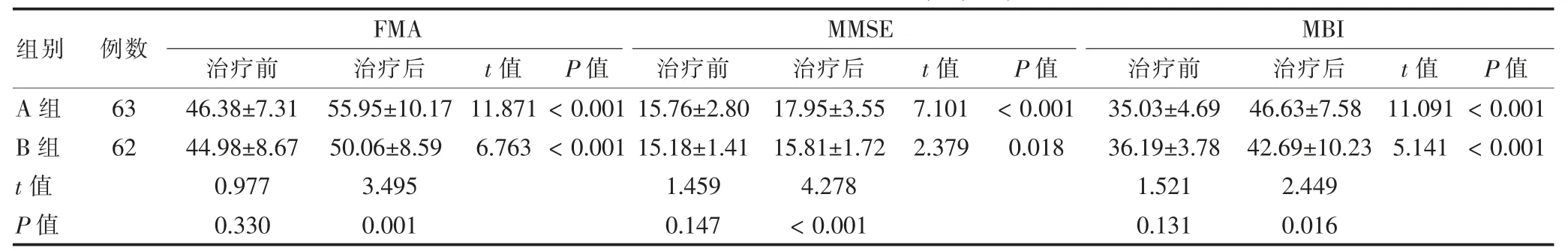

2.3 兩組治療前后康復療效比較

治療前,兩組FMA、MMSE、MBI 評分比較,差異無統計學意義(P >0.05)。治療后,兩組FMA、MMSE、MBI 評分均高于治療前,且A 組高于B 組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表4。

表4 兩組治療前后康復療效比較(分,)

表4 兩組治療前后康復療效比較(分,)

注:FMA:簡式Fugl-Meyer 運動功能評分;MMSE:簡易精神狀態檢查法;MBI:改良Barthel 指數

3 討論

吞咽功能障礙是腦卒中患者發生營養不良最重要危險因素,胃食管反流和誤吸與營養不良共同增加了腦卒中患者肺部感染發病率,從而增加腦卒中患者復發率和死亡率[16]。研究顯示,約15%腦卒中患者吞咽功能障礙病程超過4 周,其中約8%病程超過半年,依賴長期腸內營養[17]。2013 年《卒中患者吞咽障礙和營養管理的中國專家共識》指出腸內營養攝入量和配方應綜合考慮患者基礎疾病、胃腸功能及并發癥狀況,個體化配置是提高腸內營養患者耐受性、控制并發癥的主要方向[18]。姜嵋等[19]對60 例重癥腦卒中患者采取不同濃度和不同配方的個體化腸內營養治療,改善了重癥腦卒中患者的營養狀況,降低并發癥發生率、減少住院時間。

本研究結果顯示:治療后B 組患者血紅蛋白、白蛋白、前白蛋白均低于治療前,考慮原因為腦卒中后機體處于負氮平衡的應激狀態,組織細胞代謝旺盛,能量消耗過度,易出現營養不良[20]。但是治療后A組血紅蛋白、白蛋白、前白蛋白顯著高于B 組,提示早期個體化腸內營養治療可有效維持腦卒中康復患者營養狀況且優于家庭自制勻漿膳治療。同時本研究A組肺部感染及胃腸并發癥(胃潴留、腹瀉和便秘)顯著低于B 組(P <0.05),提示早期個體化腸內營養治療能夠有效降低腦卒中吞咽功能障礙患者肺部感染和胃腸道并發癥的發病率。腦卒中患者常伴有高血壓、糖尿病、冠心病等疾病,且腦卒中后胃腸神經和體液調節功能受損,胃腸功能障礙發生率較高,故本研究以蛋白質和能量雙達標為標準,綜合考慮患者基礎疾病、胃腸功能以及并發癥狀況采取個體化治療。短肽型腸內營養基質為氨基酸、葡萄糖等單體物質,無需消化即可直接或接近直接吸收,有利于保護胃腸黏膜,之后過渡到整蛋白型腸內營養,提升患者對腸內營養的耐受性,促進營養物質吸收改善患者營養狀況,同時降低并發癥,適用于胃腸功能不全患[21-23];而胃腸功能良好的患者直接采用整蛋白型腸內營養治療,可提供更充分的熱量和蛋白支持,同時其富含膳食纖維并適量添加維生素和微量元素,可更好地保護腸黏膜功能、促進免疫球蛋白分泌、防止細菌移位、增強腸道蠕動,從而促進胃腸道結構完整、提高患者營養狀況、減少并發癥的發生[24];糖尿病專用型腸內營養具有低碳水化合物和高單不飽和脂肪酸的特點,保障熱量和蛋白的同時降低血糖波動;高能量密度腸內營養制劑保障熱量和蛋白的同時可控制液體攝入,降低并發癥的發生。而家庭自制勻漿膳營養不全面、營養素易丟失,營養不良及并發癥的發生率高,且長時間存放也容易發生食品安全事件。大量研究顯示,年齡、鼻飼、低蛋白血癥、意識障礙等是腦卒中后肺部感染的獨立危險因素[25-26],本研究A 組患者治療后血白蛋白高于B 組,有效降低了肺部感染的發病率。因此個體化腸內營養治療在改善腦卒中吞咽功能障礙患者營養狀況和降低并發癥方面顯著優于家庭自制勻漿膳治療,這與大多數研究相類似,李松等[27]提示家庭自制勻漿膳對重癥腦出血患者營養狀態和并發癥的發生率低于腸內營養乳劑。

本研究結果顯示治療后A 組FMA、MMSE、MBI評分高于B 組(P <0.05),提示個體化腸內營養治療可促進腦卒中患者運動功能、認知水平、日常生活能力的提升。研究顯示營養不良影響運動、認知及日常生活能力的恢復[28]。本研究治療后個體化腸內營養治療患者營養狀況優于對照組,促進了患者神經功能及日常生活能力恢復。

綜上所述,腦卒中吞咽功能障礙患者根據患者實際病情制訂早期個體化腸內營養治療方案,可有效改善患者營養狀況、促進康復、減少肺部感染和胃腸并發癥。本研究存在的局限有:納入的樣本量相對較少,觀察時間較短,可進一步觀察遠期療效。