基于“雙一流”建設的高校科研經費績效評價研究

王文華 江昕意 孫凌峰

【關鍵詞】 “雙一流”建設; 高校科研經費; 績效評價; TOPSIS模型; 熵權法

【中圖分類號】 G647;F235.1? 【文獻標識碼】 A? 【文章編號】 1004-5937(2022)03-0114-07

一、引言

建設世界一流大學和一流學科(簡稱“雙一流”建設),是中共中央、國務院作出的重大戰略決策,是中國高等教育領域繼“211工程”“985工程”之后的又一國家戰略。“雙一流”建設作為我國現階段高等教育改革發展的核心,目的是為了使我國從高等教育大國進入高等教育強國。2021年3月,教育部、財政部、國家發展改革委聯合印發《“雙一流”建設成效評價辦法(試行)》,明確提出“需求導向、聚焦服務貢獻”是“雙一流”建設成效評價的基本原則,集中體現為一流人才培養與一流科研成果的結果評價和基于結果導向的增值評價。“十三五”以來,國家不斷提升對高校的扶持力度,加大對科學技術的投資,旨在持續優化科技創新體系,鞏固高等院校科研創新培養的中心地位,但值得注意的是,科研經費利用效率低、資源配置不合理、成果轉化率低等一系列問題依然存在,加之績效指標體系設計不科學,使得績效評價工作難以落到實處。因此,將“雙一流”建設與高校自身發展相融合,構建帶有“雙一流”特色的績效評價指標體系是新一輪高校建設急需解決的難題。

二、文獻回顧

國內外學者主要從評價對象、體系構建以及評價方法等角度對高校科研經費的績效評價進行研究。陳輝等[ 1 ]將主成分分析法(PCA)和綜合指數法兩種評價方法結合,構建轉化條件、轉化活動、轉化成果3個一級指標和21個三級指標的高校科技成果轉化評價指標體系。于洪艷[ 2 ]運用層次分析法和德爾菲法完成了對F高校財政專項資金的績效評價。張超豪等[ 3 ]對高校科研經費的管理現狀進行了分析,運用模糊綜合評價法建立了綜合評價模型。Agasisti等[ 4 ]利用DEA比較意大利77所高校在科研技術效率方面存在的差異。李素英等[ 5 ]選取河北省的15所高校為研究對象,建立DEA模型并通過Malmquist指數檢測科研效率的動態變化。廖帥等[ 6 ]使用分類DEA模型測度31個地區高校整體科研效率水平。吳迎新等[ 7 ]運用平衡計分卡,結合序關系分析法(G1法)對28所教育部直屬高校指標數據進行相關分析。季慶慶等[ 8 ]以江蘇省的46所高校為研究對象,在三螺旋理論的基礎上,構建了項目對成果、人員經費對項目以及人員經費對成果的三組DEA模型。孫念等(2016)以27所理工類高校為研究對象,使用灰色關聯分析法完成了科研經費績效的實證分析。

通過以上分析可知,在高校科研經費績效方面已經取得了大量研究成果,體現出學術界對科研績效評價的重視,尤其在指標體系選擇和評價方法運用上均得到了深層次的拓展,但仍存在一定缺陷。如理論研究缺乏前沿性和系統性,對高校科研績效指標體系的研究大多是憑個人偏好進行設計,沒有針對“雙一流”建設提出符合高校戰略發展的相關研究。科研績效評價所處的環境和階段不同,在實際應用方面會存在較大差距。“雙一流”建設作為新時期黨中央的重大戰略決策,引導著科研創新發展的航向。因此,要想使高校科研管理活動朝著信息化、正規化以及規范化的方向發展,就必須將“雙一流”建設作為評價研究的指導方向,將“雙一流”建設評價的重點作為績效評價的對象,將“雙一流”建設的標準作為績效評價的原則,以實際需求為導向,建立一套全面科學的績效評價體系。同時,對成效進行多重因素的考量,并將評價結果作為新一輪“雙一流”建設范圍動態調整的主要依據,以此幫助高校明確長遠發展目標,制定科研戰略規劃,促進高校科研工作健康發展和良性循環。

三、高校科研經費績效評價體系構建

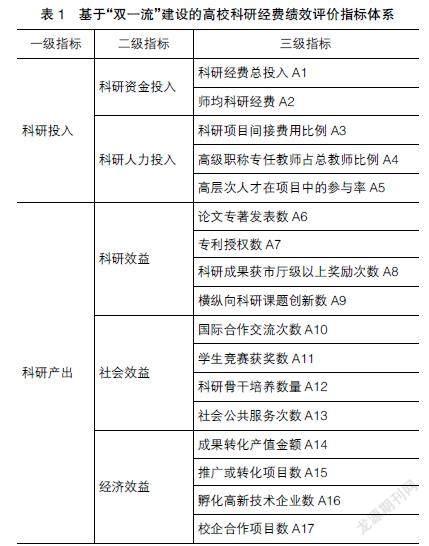

(一)評價指標體系設計

設置符合“雙一流”建設任務的評價指標是高校科研績效評價的核心。本文在堅持高水平性、科學性、可比性、可操作性、目標一致性等原則的基礎上,以數據來源的可靠性和可獲得性為前提,重點考察建設學科在人才培養、科學研究、社會服務、教師隊伍建設四方面的綜合成效,構建科研投入和科研產出兩個一級指標和17個三級指標的高校科研績效評價指標體系,見表1。在成果轉化方面創新性地引入校企合作相關的評價指標,引導高校形成產學研的發展模式。本文構建的評價體系對高校進一步深化產教融合具有指導借鑒意義。

(二)熵權法賦權

本文借助熵權法來完成賦權以避免主觀賦權的人為性。作為一種客觀賦權方法,熵權法先對各指標權重進行計算,再依據指標數值的變異程度對客觀權重系數進行確定。對一個評價指標來說,信息熵與其包含的信息量負相關,信息熵值越小,該指標在綜合評價中的作用就越大。

1.評價指標標準化處理。以一個評價問題為例,將被評價對象和評價指標的數量分別設為m個和n個,若第i個評價對象為研究對象,則對應關系的第j個指標由xij來表示,形成初始決策矩陣X={xij}mxn;接著對原始數據進行標準化處理,形成標準化決策矩陣Y={yij}mxn,計算方法如式(1)所示。

2.對第j項指標下第i個方案所占的比例進行計算,如式(2)所示。

3.對第j項指標的熵值進行計算,如式(3)所示。

4.計算第j項指標的權重,如式(4)所示。

(三)TOPSIS理想解法進行綜合評價

TOPSIS法能夠完成評價對象優劣的評估,適用于多個指標多個備選方案進行評價選擇的情況。基本原理是計算各個備選方案到最優解和最劣解的距離,若與最優解的距離最近又與最劣解的距離最遠,那么此備選方案為最好方案;相反,就是最差方案。此方法對樣本數量以及數據的分布要求不高,具有廣泛適用性。

1.構建加權標準化決策矩陣。將標準化決策矩陣Y={yij}mxn和權重向量W=(w1,w2,…,wn)兩者相乘,形成加權標準化決策矩陣Z={zij}mxn。

2.對正理想解及負理想解進行計算,如式(5)和式(6)所示。

Z+j=maxizij,j為效益型指標minizij,j為成本型指標? ? (5)

Z-j=minizij,j為效益型指標maxizij,j為成本型指標? ?(6)

3.以正負理想解為參照,對各個方案的歐氏距離進行計算,如式(7)和式(8)所示。

4.以最優理想點和最差理想點為參照,對樣本的相對貼合度進行計算,如式(9)所示。

以相對貼合度Ci值為依據,Ci越大,則評價對象與理想值的接近程度越大,評價結果越好。

四、高校科研經費績效評價的實證研究

(一)樣本選取與數據來源

S大學屬江蘇省一本院校,經過四十多年的辦學積累,形成了以工科為主、多學科協調發展的綜合性大學,在全國和各省“雙一流”建設的大背景下,正向建設國內一流、特色鮮明的高水平大學發展。目前校內各項目的科研水平還存在較大差異,需對該校科研發展水平和速度進行提升。所以,本文對該校科研項目經費的使用情況進行分析,以幫助學校根據績效評價結果了解自身優劣,找準發展方向,完成近期目標并強化戰略目標。

選取該校17個項目團隊2016—2019年度累計產生的投入和產出作為科研績效評價的評價客體,運用已構建的績效評價體系進行系統評價。考慮到項目涉及相關成果保密的因素,項目名稱用代號A—Q表示。其中文科類項目用A—J表示,理科類項目用K—Q表示。在項目結題報告和申請書中搜集統計相關數據,同時財務信息、學校網站以及對相關項目團隊的調查問卷等也是獲取數據的重要來源,由此保證樣本數據真實、可靠。

(二)基于熵權TOPSIS模型的科研績效評價體系實證研究

本文選取該校17個項目的17個三級指標進行高校科研經費績效的排名,即m=17,n=17。

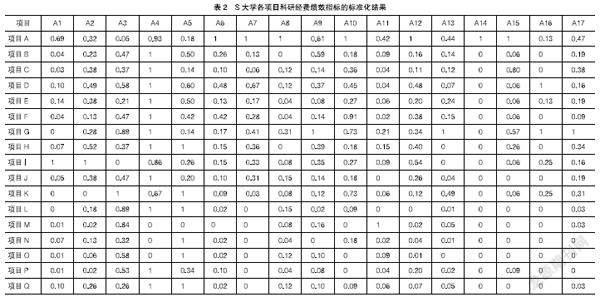

1.數據標準化處理

以原始數據為處理對象,借助式(1)完成標準化,形成矩陣Y={yij}17x17,結果見表2。

2.熵權法確定評價指標的權重

運用熵權法對標準化后的數據進行權重系數wj的計算,借助式(3)和式(4)對指標數據的熵值和進行計算,結果如表3所示。

3.根據TOPSIS法計算科研項目績效的綜合排名

在獲取完標準化矩陣以及指標權重之后,對兩者進行相乘,從而構建出加權標準化決策矩陣。借助式(5)和式(6)得出正負理想解。

在完成了上述運算后,將結果代入式(7)、式(8)、式(9),對各個項目與正負理想解之間的距離、相對貼近度進行計算,最終得到各自的綜合排名,見表4。

五、研究結果及建議

(一)研究結果

根據表4可知,高校科研經費績效排在前三名的分別是項目A、G、D,均由理工科類項目獲得,排名后三位的是項目O、N、P,均由文科類項目獲得。文科類項目中除項目M和項目K外,總體成績相較于理工科類項目較為落后;除項目A、G、D綜合貼近度為0.673、0.406、0.332顯著較高外,有9個項目貼近度指標在0.1至0.2之間,這些項目的科研綜合水平大致處于同一層面上。排名第一位的項目A與排名最后一位的P相對貼近度相差0.596,表明不同項目之間的科研水準相差較大;部分項目投入產出不匹配,存在高投入低產出的現象。雖然總體表現良好,但項目間有各自的特點及問題,歸納如下。

1.學科間科研績效差異較大

通過對樣本數據的分析可知,與文科類項目相比,理科類項目具有更多的專利以及論文數量,在經濟效益方面所取得的科研成果數量有更為明顯的優勢,例如項目A和G等。究其原因,首先,理科類的內容豐富度更大,覆蓋層面更廣,獲得研究成果的可能性更高;其次,由于學科性質存在差異,相較于文科的人文社科基金項目,理工科的國家自然基金項目擁有更多的資助經費,因此對理科類研究的激勵性更強,有利于研究成果的顯現。所以,對不同類別的學科采取分類評價顯得至關重要。

2.科研創新不足,成果質量不佳

通過以上分析可知,S大學的部分項目取得了不錯的研究成果,有近百篇論文發表,但絕大多數科研成果創新性不足,且質量相對較低,在學術競賽以及市廳級以上科技成果方面的獲獎數量相對較少,例如D和F等項目。這主要是因為現有科研平臺的質量較差,科研工作者無法借助高水平科研平臺使自己的潛能得到充分發揮。另外,目前高校科研政策的導向性不足,沒有正確的評價方向,一味追求學術論文和專利數量,忽略了科研成果形式的多樣化。

3.科研投入分配不夠合理

S大學科研經費總投入量不小,但對不同團隊在科研投入的力度上有所差別,理科與理科之間、文科與文科之間、理科與文科之間都存在量級差異。從師均科研經費角度分析,部分項目投入了較多的科研人員,但提供的科研經費卻無法匹配,進而造成兩者關系的失衡,不能協調發展,例如Q和I等項目;從科研項目間接費用比例角度分析,各項目普遍比例不高,工資水平與科研項目人員的實際貢獻度無法匹配,使得科研項目人員的價值得不到充分展示,無法保障個人收入。在科研經費的預算編制環節,高校科研人員大多只關注直接費用的預算編制,忽略了間接費用的預算編制,間接費用占比較低,從而難以實現績效經費應有的激勵作用。

4.科研成果的經濟效益有待提高

多數理工科項目在推廣轉化項目數、校企合作項目數、孵化高新技術企業數等方面表現突出,例如項目A、D、G、I等,但多數文科項目在經濟效益方面均表現不佳。少數理工類項目,例如項目F和項目J,雖然當年專利數、專著數不少,但成果轉化率不高,無法帶來預期的經濟效益和實際生產力。不單是S大學,科研成果轉化率低是國內各高校普遍存在的問題。通常情況下,理科類與文科類項目產出的成果類型不同,理科類偏向帶來市場經濟效益,比如勞動生產力的提高、專利成果的產業化,文科類則偏向帶來人文社會效益,比如政策文件的制定、黨建文化研究等。

5.人才培養和考評方面有所欠缺

從樣本數據來看,項目L中具有高級職稱的專任教師占比較低,需要進一步提升人才隊伍配置;項目B和N等參與國際交流合作次數過少,開放性與互動性不強;項目I和K中高層次人才參與率較低,需要改進科研經費的管理,加強事中事后監管。分析原因:一是S大學對一流人才的培養尚處于起步階段,還沒有建立起完善的人才培養機制和人才流動機制;二是校內學術交流合作普遍缺乏開放性,存在閉門造車的現象,急需建立常態化學術交流機制,保持前沿交流和互動;三是在個別項目中存在掛名“掛空檔”現象,違背了申報科研創新的初衷,既不利于人才成長,也不利于樹立科研隊伍形象。

6.科研社會影響力不強

S大學除了項目G和項目K在社會公共服務方面表現較為活躍外,其他項目都表現平平,舉行的科普報告講座、科技展覽次數、社會培訓次數遠遠不達標。這表明大多數科研活動的實用性以及主動性較差,開展科研工作的主要目的是為了職務晉升,因此對科研工作的責任感普遍不強。假如高校長期處于自身體系之內,忽視社會影響力的建設,容易造成科研項目缺乏社會效益性,導致大眾對高校科研院所認知的片面化,不利于“雙一流”目標的達成。

(二)對策建議

1.注重跨學科、學院間的交流

當前高校不同學院有各自的學科、研究領域,依靠各自學院的實驗室、研究中心和實訓基地進行科學研究和人才培養,學院與學院之間、學科與學科之間存在壁壘和界限。一流科研的產生往往是多學科交叉研究,互相促進,一流專業的建設同樣離不開多學科共同培養,學科的交叉融合會創造出新的專業,引領社會經濟的發展。因而各學院、學科之間可基于經濟發展的實際需求建立多學院多學科共同合作、交叉研究的形式進行創新,打通學科之間的壁壘,拓寬單項科研工作涉及的領域。

2.提升科研創新能力與質量

為保證高校持續性輸出高質量科研成果,需要加大對高校重點科研創新基地和科技創新平臺的扶持力度。高校應該加強高層次、高水平創新基地建設,例如國家重點實驗室、省級科技研發創新平臺、工程技術研究中心等,以構建原創性科學研究和高技術研究為目標,組織和策劃一批重點項目,在相關政策的扶持下對各類基礎設施進行完善,不斷提高科研創新能力,從而對整個區域的科技創新起到示范和帶動作用。與此同時,以創新與質量為導向,構建科研評價機制,不以論文數量的多少衡量科研成效的好壞,而是通過成果的質量判斷科研成效的優劣。

3.協調完善高校科研投入

2021年7月召開的國務院常務會議確定了進一步改革完善中央財政科研經費管理的措施,大力破除不符合科研規律的經費管理規定,更好地激勵科研人員潛心鉆研。一是加大科研人員激勵,提高科研項目中間接費用的比例,科研項目經費中用于“人”的費用可達50%以上。二是科研項目由相關方配備科研財務助理,提供預算編制、報銷等專業化服務,減輕科研人員事務性負擔。通過加強對間接費用的管理,科學合理地使用科研經費,使科研經費的效益最大化,從而體現科研人員價值,充分發揮科研投入的激勵作用。另外,還需實施資源的差異化投入,加大對重點項目的扶持力度,使有限資源得到充分利用,進而實現資源的優化配置。對待不同的項目,需要采取不同的手段,當項目的規模效益處于增長狀態時需加大投資力度,當項目的規模效益處于衰退狀態時則需削減資源投入。提高科研資源利用率既不能盲目擴張,也不能盲目縮減,要有針對性地擴張和縮減才能真正有效地提高資源利用率。

4.強化產學研合作,將科研成果市場化

從政府角度,相關部門可以出臺成果轉化扶持政策,加快完善產研合作平臺建設,提供相關政策性的指導;加快推進知識產權法的完善,為高校科研成果轉化提供便利高效的法律保障;加大對校企合作的扶持力度,推動高校與企業進行強強聯合,共同完成產品的研發及應用推廣;借助“挑戰杯”與“互聯網+”的創新創業浪潮,鼓勵企業參加各類技術競標活動,讓高校與企業間的項目能夠直接對接,使研發資金得到進一步擴充,實現科研效率的提升。

從高校角度,需要提高與企業需求和社會發展相接軌的程度,促進產學研一體化的綜合式建設。科研活動要以社會發展和企業需求為導向,通過高校和企業、研究所等多方合作的形式,建立強強聯合、成果共享的科研創新協同機制,使得科學研究與技術成果能夠更有效地適應市場需求,進一步提高科研成果的轉化效率。除此之外還可以建立高新技術孵化平臺、社會企業科研平臺等,為科研人才成長提供更大的舞臺,有效拓寬高校科研成果創新和轉化的途徑。

5.引進人才資源,注重監管考評

首先,要制定有效的人才建設機制,引入國內外優秀人才與優質資源。根據國家重大戰略和學科發展的需要,吸納一批具有世界先進水平的科研人才,切實提高校內具有高級職稱人員的比例,從體制上確保發揮高級職稱人員的帶動作用及骨干作用。其次,高校要加強與外部科研機構的合作,構建常態化學術交流機制。通過開展國內外學術交流會議,邀請杰出學者到校授課、搭建國際化的教育平臺等一系列措施,與國際高層次專家、學者、企業建立長期穩定的合作關系,不僅可以提升高校在國際上的影響力,樹立良好的形象,而且可以及時把握相關領域的發展動態,搜集最前沿的科研信息。通過密切交流產生思維與靈感的碰撞,實現新舊技術的改革與開發。最后,切實提高人才在科研項目中的實干率,杜絕科研人員“身掛”而“心不掛”的現象。一方面,必須加強監管,組織負責人要進行跟蹤管理,定期聽取科研人員的工作匯報,對存在的不足及時提醒及時糾正,確保科研活動能夠沿著預定的方向發展;另一方面,必須完善科研人員工作考核機制,項目負責人要經常性監督科研人員的在崗情況,采取實地考察、群眾座談、多方了解等方式及時全面了解和掌握科研人員在項目過程中的現實表現,并將考察結果及時歸入考核檔案,作為科研人員選拔任用和獎懲的重要依據。

6.擴大高校科研的社會影響

“雙一流”建設大學應有效利用各種資源和多種方式,對科研人員的生活目標、學習態度以及價值觀等施加潛移默化的影響,發揮大學文化的熏陶作用;注重科研人員社會責任感的養成,加大科研人員參與社會服務的深度與廣度,有助于他們樹立科研為國、科研為民的科研服務觀念。科研人員大多熱衷于基礎研究、申報縱向課題,這與當下高校科研人員的職稱晉升機制、業績考評機制等密不可分,只有將參與社會性服務的科研人員所產生的社會效益、經濟效益作為重要的績效評價組成部分,甚至給予相當的傾斜政策才能使科研人員真正潛下心來從事社會服務工作,也才能使高校大量的科研成果得以應用,從而對社會經濟的發展起到應有的技術創新和文化引領作用。

【參考文獻】

[1] 陳輝,林超輝,夏承鵬,等.基于PCA和綜合指數法的高水平理工科高校科技成果轉化績效評價體系構建[J].科技管理研究,2019,39(22):48-54.

[2] 于洪艷.“雙一流”背景下高校財政專項資金支出績效評價研究:以F高校為例[J].教育財會研究,2018,29(4):25-33.

[3] 張超豪,閆青.高校科研經費模糊綜合績效評價研究[J].會計之友,2013(28):116-120.

[4] AGASISTI T,RICCA L. Comparing the efficiency of Italian public and private universities(2007-2011):an empirical analysis[J]. Italian Economic Journal,2016,2(1):57-89.

[5] 李素英,謝明明.基于DEA模型的高校科研經費投入產出效率評價:以河北省高校為例[J].教育財會研究,2020,31(2):45-51.

[6] 廖帥,葛梅,蘇雪晨,等.我國不同區域高校科研效率評價研究:基于分類DEA模型的實證分析[J].中國高校科技,2021(Z1):38-42.

[7] 吳迎新,張娟娟.基于BSC和G1法的高校績效預算評價研究[J].會計之友,2017(6):72-75.

[8] 季慶慶,李向東,許悅.基于三螺旋理論的高校社科科研績效評價研究:以江蘇省為例[J].黑龍江高教研究,2019,37(5):45-49.