斜拉橋塔梁固結處局部應力有限元分析

劉 充

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司濟南設計院,山東 濟南 250022)

隨著社會經濟的發展,基礎設施逐漸完善,交通網絡縱橫交叉,交通設施建設對于大跨橋梁的需求日益增多,對于越來越多的跨線、跨河工程,普通的預應力混凝土連續梁和T構往往無法滿足跨度的需求,因此跨越能力更強、結構形式更加美觀的斜拉橋的應用越來越多。同時,相比普通的梁式橋,斜拉橋的受力相對復雜,設計難度也相對較大,尤其對于塔、梁、墩結構交會部位,空間構造復雜,鋼束縱橫交錯,基于普通的桿系模型無法準確把握該部分的受力情況,因此,就需要借助專門的實體分析軟件進行細部分析,以弄清該部位的應力分布特點。

很多橋梁工作者對斜拉橋塔、梁、墩結構交會部位的受力情況進行過相關研究:燕海蛟等以某140 m矮塔斜拉橋塔梁固結段為研究對象,分別從施工階段和成橋階段兩方面,對該部位頂、底板及橫隔板的應力特點進行了研究,提出了降低應力集中的有效措施[1];曾勇、肖光烈等對廣東西江大橋塔梁相交段局部應力分布規律進行了研究,并著重分析了在梁體受最大軸力的情況下,主梁上靠近橋塔的第一個斜拉索錨塊的應力分布,有效的指導了橋梁設計工作[2];鄧江濤以京沈客運專線(115+95)m預應力混凝土矮塔斜拉橋為工程背景,驗證了邊界條件模擬的正確性,對墩塔梁固結段的鋼筋配置提出了指導性的建議[3]。目前大部分研究針對于塔梁固結體系或半漂浮體系,對于單索面塔梁固結與塔墩分離形式的斜拉橋研究相對較少,因此,本文結合濟南開源路雙塔斜拉橋工程,以塔梁固結部位為對象,重點研究了塔梁固結部位的應力分布規律,為優化設計提供了依據。

1 工程概況

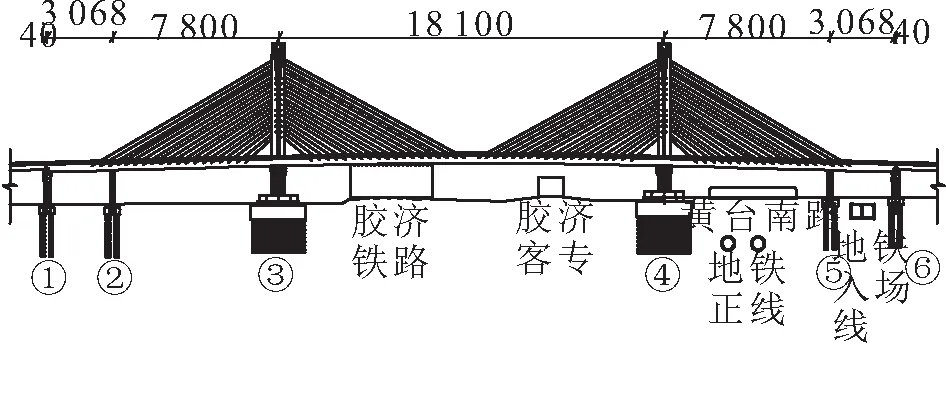

本項目位于山東省濟南市東部,歷城區、歷下區境內,為跨越膠濟線、膠濟客專線而設立交橋。項目起點向北接既有工業北路,終點向南接既有涵源大街。主橋為(109+181+109)m雙塔單索面預應力混凝土斜拉橋,跨越膠濟客專、膠濟鐵路、軌道交通和規劃黃臺南路,主橋為塔梁固結體系。橋梁立面及平面布置如圖1~圖2所示。

圖1 橋梁立面布置(單位:cm)

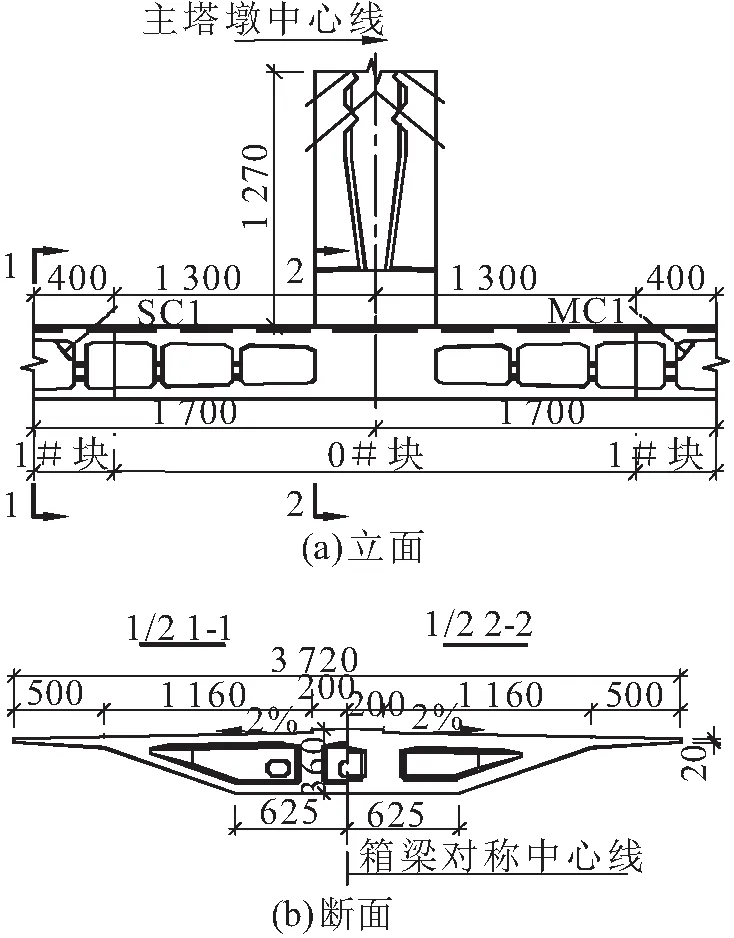

主梁為單箱三室截面,橋面總寬37.2 m,箱梁中心線處高度為3.6 m,全橋梁高相等,底板寬度12.5 m,中腹板豎直,邊腹板傾斜,翼緣板懸臂長度5.0 m,中間預留18 cm,斜拉索錨固區加高段加高部分寬度4.0 m,斜拉索梁上錨固橫向間距1.5 m,為預應力混凝土結構,塔梁固結部位如圖2所示。

圖2 主梁固結部位結構(單位:cm)

主梁混凝土采用C55混凝土,橋塔采用C60混凝土。主梁預應力采用三向預應力體系,縱向和橫向鋼束采用常規預應力鋼絞線,強度標準值fpk=1 860 MPa,彈性模量E=195 000 MPa;豎向預應力采用預應力螺紋鋼筋,強度標準值fpk=930 MPa,彈性模量E=200 000 MPa。

2 建立有限元模型

MIDAS/FEA作為有限元實體分析軟件,在工程實踐和理論研究領域應用廣泛,但要通過局部分析獲得相對準確的計算結果,要處理好局部模型的選取范圍、邊界荷載以及邊界約束三個方面的問題。

2.1 局部模型

在進行局部分析前,首先要確定所要選取的局部模型的范圍,由于局部分析需要將實際的結構從某個部位截斷,將所分析的部位剝離出來,這樣就需要將截斷面上暴露出來的內力以外荷載的形式施加到局部模型上,這樣荷載的模擬方式必然與截斷面上的內力傳遞方式存在差異。而塔梁固結部位,塔梁受力相互影響,根據圣維南原理,該局部應力差異也只在靠近固結區域一定范圍內存在,因此為了減小邊界荷載對所分析區域內力的影響,選擇多大范圍建立局部模型進行分析將直接影響計算結果的準確性。

以上論述僅僅是從結構受力角度考慮的,為了建模準確,模擬簡單,在實際建模過程中,還應考慮預應力鋼束的布置情況以及箱梁構造后綜合確定。本文根據圣維南原理并結合其他學者在進行局部分析時范圍的選取經驗,認為在進行塔梁固結部位的局部應力分析時,箱梁順橋向選取長度滿足:單側伸出長度/(箱梁高度和橋塔橫橋向寬度較大者)≥2即可。橋塔選取高度滿足:橋塔選取高度/(橋塔橫橋向寬度和縱橋向寬度較大者)≥2即可[4]。本文所涉及橋梁橋塔橫向寬度3.6 m,順橋向6.0 m,墩頂位置梁高3.6 m,本橋0#塊長度為(2×13 )m,依照以上論述單側伸出長度/(箱梁高度和橋塔橫橋向寬度較大者)=3.6,滿足要求,結合鋼束布置情況,梁長取0、1#塊。對于橋塔建模高度的選取,在滿足以上2倍條件的同時為了方便邊界荷載的獲得,選取橋塔1#和2#斜拉索合力作用點中點位置作為橋塔建模高度,即橋面以上12.7 m位置。

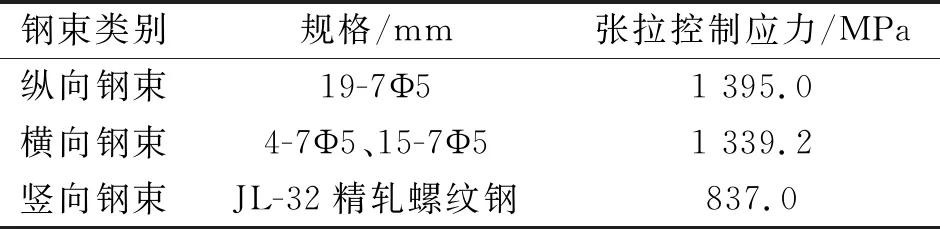

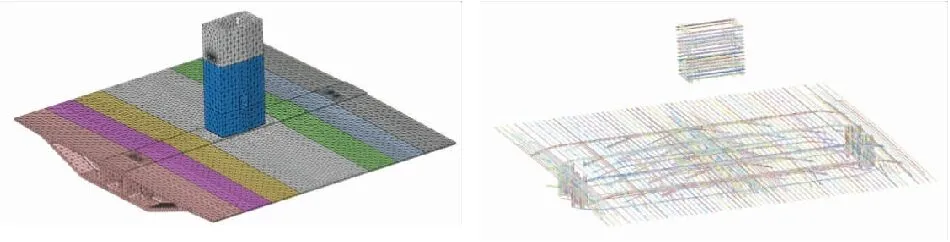

模型按實際尺寸準確建模,考慮預應力齒塊、索塊以及倒角等細部構造。三向預應力鋼束采用線單元進行模擬,并通過自動網格線功能對鋼束進行單元的劃分,鋼束網格會自動與實體網格進行耦合,在輸入每根鋼束的張拉控制應力值后,張拉力會沿鋼束分布通過與周圍實體單元的耦合節點將預應力分配給周圍實體單元,同時根據預應力損失參數考慮預應力損失。對于混凝土及鋼束的材料特性,根據實際設計參數,選擇混凝土型號及鋼束類型后,具體參數由軟件根據規范從內部數據庫中自行調用。表1為局部模型中鋼束的主要參數信息。所建計算模型如圖3、圖4所示。

表1 鋼束參數

圖3 塔梁固結部位實體計算模型 圖4 預應力鋼束模型

2.2 邊界荷載

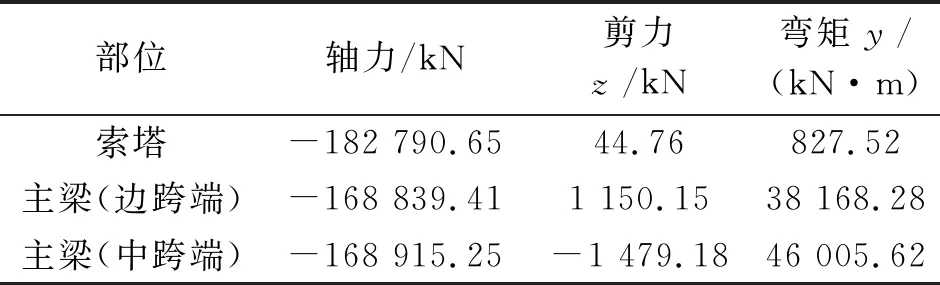

除局部結構本身外,需要處理的就是邊界荷載和邊界約束。對于邊界荷載而言,本文通過MIDAS/CIVIL全橋模型提取內力作為局部模型的邊界荷載,由于實體單元無法直接施加荷載,因此,在構件需要施加荷載的截面形心位置建立一個節點(主節點),然后將該節點與截面上的其他節點耦合,形成剛性區域,然后直接將截面上的彎矩、剪力和軸力施加到主節點上。表2為全橋模型提取的恒載作用下局部模型邊界荷載。

表2 邊界荷載

2.3 邊界約束

在模擬邊界約束時,按實際約束情況進行模擬,具體模擬方式與邊界荷載相似,建立主從節點,通過約束主節點實現對支座區域節點的約束。

3 計算結果分析

3.1 順橋向應力分析

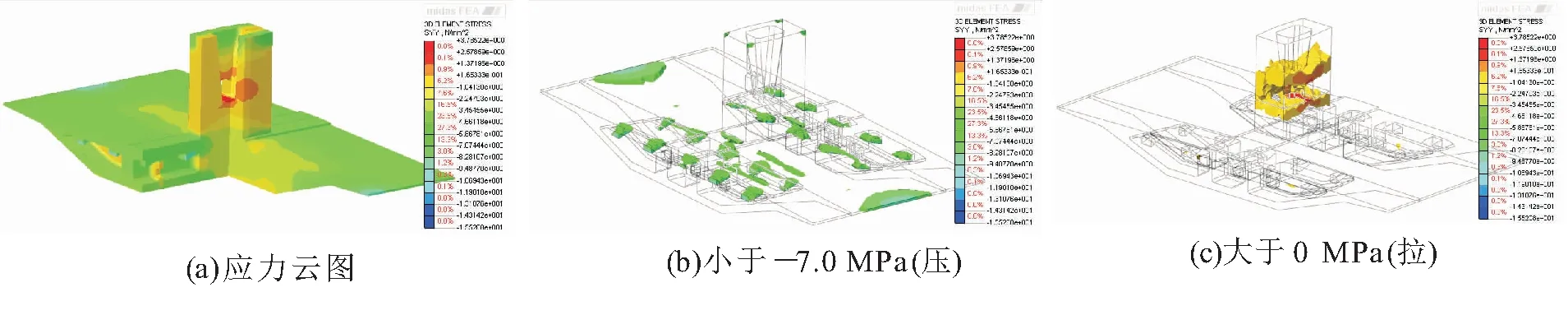

由圖5可知,順橋向應力介于-15.67~+3.22 MPa,且壓應力較大的區域均位于縱、橫橋向鋼束錨固點附近;拉應力較大的區域位于索塔空心段根部(無預應力鋼束)以及橫隔板過人孔附近。兩部分極值均衰減很快。

圖5 順橋向應力分布

3.2 橫橋向應力分析

由圖6可知,橫橋向應力介于-8.25~+1.67 MPa,壓應力較大的區域位于橫橋向鋼束(N2、N3、N4、N5)錨固點相對集中的位置附近;拉應力較大的區域位于索塔空心段根部(無預應力鋼束)以及橫橋向鋼束錨固點附近。

圖6 橫橋向應力分布

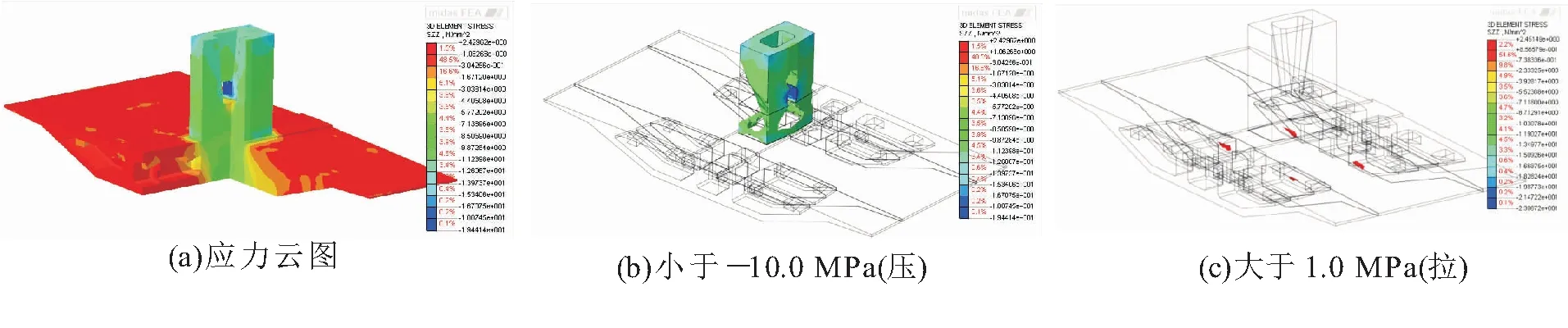

3.3 豎橋向應力分析

由圖7可知,豎向應力介于-23.07~+2.45 MPa,壓應力較大的區域均位于橋塔部分,在橋塔向主梁過渡截面,由于截面突然增大,豎向應力水平會很快下降;主梁較多區域處于豎向拉應力狀態,但超過1 MPa的區域較少且全部小于2.55 MPa,索塔部分無豎向拉應力區域。

圖7 豎向應力分布

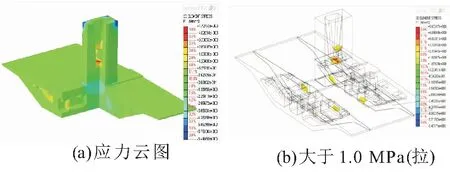

3.4 第一主應力(主拉)分析

由圖8可知,在橫隔板中心區域與索塔檢查孔附近(孔頂、孔底)存在較大的主拉應力,最大值為4.85 MPa(最大值出現在索塔檢查孔附近),此值為整個結構中所出現的最大主拉應力,但該區域只在表面很薄一層。

圖8 第一主應力分布

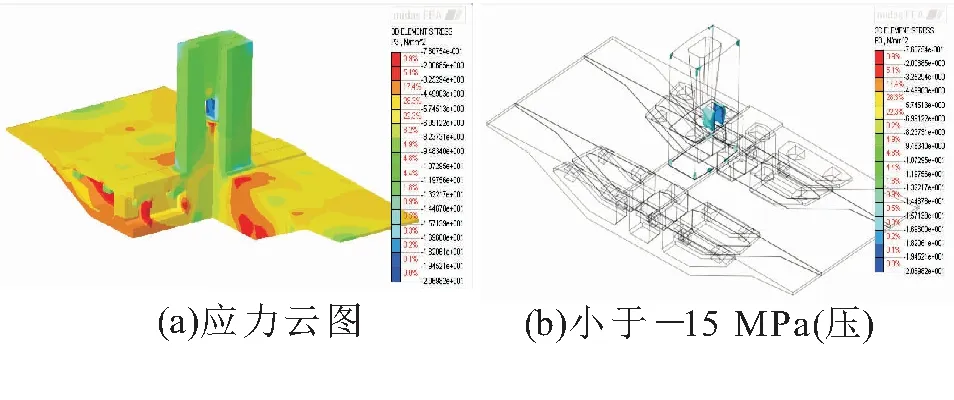

3.5 第三主應力(主壓)分析

由圖9可知,主壓應力峰值出現索塔檢查孔(孔側壁)所在區域,其值為-23.09 MPa,此值為整個結構中所出現的最大主壓應力,該處應力很快向周圍過渡到-15 MPa以內。

圖9 第三主應力分布

3.6 應力結果分析

由順橋向和橫橋向的應力分布規律可知,橋塔根部空心段會產生一定程度的拉應力,該拉應力是由于橋塔在較大的豎向力作用下、塔根部無預應力空心段會產生向外鼓出的變形而產生。由豎向應力分布規律可知,對于斜拉橋,梁體重量通過斜拉索傳到橋塔上,橋塔承受的豎向荷載相對較大,因此,豎向應力明顯大于其他部分,而隨著橋塔根部截面的增大,應力水平也隨之下降。由人孔部分的應力分布規律可知,在孔洞頂底板產生了較大的拉應力,而側壁則產生了較大的壓應力,這一應力分布是由于人孔在橋塔豎向力的作用下,產生豎向壓縮、橫向擴大的變形趨勢導致的;而對于錨塊部位產生較大的壓應力則是由于預應力引起的。

4 結論

(1)對于主壓應力而言最大值均出現在橋塔過人孔側壁附近小范圍區域,且結構內大部分區域均小于15 MPa,小于規范要求的應力指標23.1 MPa。而主拉應力最大值則出現在橋塔檢查孔頂底板附近,遠離應力集中位置應力水平迅速下降,結構內大部分區域均小于1 MPa,小于規范要求的應力指標1.14 MPa。因此,本橋總體應力水平滿足規范要求,結構設計合理。

(2)極值應力大都出現在鋼束錨固處、截面急劇變化處,這些部位由于結構自身剛度突變以及接觸位置有限元法模擬失真,容易出現應力集中現象,但是這些應力分布范圍很小,都呈點狀分布,且極值點周邊應力衰減很快。結合前人的計算經驗,在局部應力檢算時,部分小范圍區域出現較大的應力集中現象(大于20 MPa)的情況較多[5-6],具體可根據實際情況通過加密普通鋼筋或設置倒角等措施予以削減。

(3)塔梁固結部位局部應力效應只在固結部位附近一小塊區域有影響,但實際建模范圍的選取時應綜合考慮邊界荷載的影響、梁體內鋼束的布置情況以及結構細部構造情況綜合確定。