渦動相關(guān)儀探測臺風邊界層動量通量特征分析

顧佳楠,雷小途,趙兵科

(1. 中國氣象科學(xué)研究院,北京 100081;2. 上海市氣象局,上海 200030;3. 中國氣象局上海臺風研究所,上海 200030)

1 引 言

天氣系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化及其與下墊面之間的通量輸送過程對于自身的維持發(fā)展至關(guān)重要。對于臺風(熱帶氣旋的統(tǒng)稱,下同)來說,感熱、潛熱及動量通量的輸送是引起其結(jié)構(gòu)強度發(fā)生變化的重要原因之一[1-6]。受限于觀測資料的缺乏,當前的臺風中尺度業(yè)務(wù)數(shù)值模式中,通量傳輸這類次網(wǎng)格尺度過程大多由微物理方案進行參數(shù)化處理,預(yù)報模擬結(jié)果對參數(shù)化方案的選擇十分敏感。目前,主流模式的參數(shù)化方案主要基于大西洋及沿岸平原地區(qū)觀測統(tǒng)計結(jié)果總結(jié)而出,其在西太平洋及和我國東南沿海丘陵山地地區(qū)的適用性,尚未被充分驗證。因此,針對西太平洋及登陸臺風的實際邊界層通量觀測資料進行分析研究,對臺風數(shù)值模式模擬與預(yù)報能力的提升具有重要意義。

近年來,對于邊界層內(nèi)的動量通量特征分析,已經(jīng)取得了不少進展,如發(fā)現(xiàn)在平穩(wěn)天氣狀態(tài)下,動量通量具有明顯的單波峰日變化特征[7]等。在臺風這種劇烈的天氣系統(tǒng)影響下,動量通量呈現(xiàn)出與平穩(wěn)天氣狀態(tài)下截然不同的特征。孫啟振等[8]運用布置于西沙海域的通量觀測塔的長年數(shù)據(jù),分析了季風爆發(fā)前后的邊界層通量輸送特征,發(fā)現(xiàn)在臺風過境時,都會帶來動量通量和潛熱通量的大幅增加。對于登陸后的臺風,李英等[9]通過數(shù)值模擬研究得出,動量通量對于臺風動量耗散與環(huán)流減弱將起到重要作用。除此以外,在臺風這種劇烈的天氣系統(tǒng)影響下,動量通量會顯現(xiàn)出多尺度的特征。彭珍等[10]通過對臺風“珍珠”的分析得出,臺風在其前部激發(fā)出了強烈的中尺度通量輸送過程。臺風中心附近,邊界層動量通量為向下傳輸,以中尺度輸送為主;其他部位則主要為湍流尺度的向上傳輸。此外,還存在一些研究基于其他能引起大風的天氣系統(tǒng)來展開,對過程中的邊界層動量通量進行分析。閆俊岳等[11]發(fā)現(xiàn)在南海季風爆發(fā)后,導(dǎo)致的強烈天氣變化會伴隨有季風大規(guī)模的中小尺度通量輸送過程。陳陟等[12]通過北京325 m 塔的通量觀測也表明,在背景風強盛時,湍流輸送占據(jù)主導(dǎo)地位,而當其減弱時,中尺度通量輸送將不可忽視。

通常,臺風在登陸后因下墊面摩擦等因素,系統(tǒng)會逐漸失去動量并減弱。但在大風條件下,下墊面的動量通量呈現(xiàn)出復(fù)雜的多尺度輸送特征,并最終對臺風的結(jié)構(gòu)和強度產(chǎn)生影響。近些年來大量的數(shù)值模擬研究和觀測分析也證實了動量通量對臺風路徑、強度及結(jié)構(gòu)的影響[13-15]。近年來,對于臺風動量通量相關(guān)的研究主要集中于海上,發(fā)現(xiàn)其邊界層的拖曳系數(shù)隨風速增大存在“飽和/拐點風速”的現(xiàn)象[16-18],但陸上(登陸過程)臺風的邊界層風場及動量通量具有怎樣的特征,由于客觀觀測條件的限制,目前相關(guān)方面認識尚不透徹,亟待進一步研究。

隨著我國對于氣象觀測的重視,近年來大量儀器被投入觀測方向,如渦動相關(guān)儀在我國東南沿海地區(qū)的布設(shè)就已經(jīng)有了長足的進步。由于渦動相關(guān)儀觀測資料的高時間分辨率特性,先是被廣泛運用于全球變暖的碳循環(huán)觀測研究中,在全球范圍內(nèi)構(gòu)建起了“FLUXNET”這一通量觀測網(wǎng)絡(luò)[19],中國境內(nèi)亦有不少參與此項目數(shù)據(jù)交換的站點。早在1990年,王介民等[20]運用渦動相關(guān)法,分析了我國戈壁地區(qū)的水熱特征,觀測到戈壁地區(qū)白天存在的水汽通量向下輸送的情況。Pilegaard 等[21]在2001 年通過高頻儀器研究了丹麥沿岸山毛櫸森林的碳收支情況。目前,針對通量觀測的分析研究主要基于平穩(wěn)天氣條件下,對于像臺風這種劇烈的天氣系統(tǒng),如渦動相關(guān)儀等儀器尚未有大規(guī)模的應(yīng)用。

鑒于上述情況,中國氣象局上海臺風研究所近年來開展了大量針對臺風的野外觀測試驗,并應(yīng)用渦動相關(guān)儀在多次外場觀測中積累了較豐富的觀測數(shù)據(jù)。本文主要基于渦動相關(guān)儀在臺風“利奇馬”登陸期間的通量觀測資料,對臺風登陸期間的地面要素和邊界層通量特征進行分析,旨在為臺風數(shù)值模式的通量傳輸過程的參數(shù)化方案研究提供相應(yīng)的觀測依據(jù)。

2 觀測試驗及數(shù)據(jù)處理

2.1 觀測儀器及方法

本文使用的數(shù)據(jù)分別來自布設(shè)于福建省霞浦市三沙鎮(zhèn)及浙江省溫州市平陽縣兩站的共3 臺渦動相關(guān)儀。其中布置于三沙鎮(zhèn)的兩臺儀器,布設(shè)地點位于丘陵山坡地形,布置地點的地基高度分別為海拔20 m 與40 m。平陽縣的一臺儀器布置地形為低矮丘陵頂,地勢上西高東低。三者布置地點地面均進行了平整,地形都較平坦,符合儀器自身布置的需求。

三臺儀器自身高度約為2.5 m,儀器的主要部件包括一臺三維超聲風溫儀(SAT)和一臺高速響應(yīng)紅外氣體分析儀(IRGA)。前者負責輸出水平風速、垂直速度、超聲虛溫等物理要素,后者負責觀測水汽及二氧化碳密度。通過協(xié)調(diào)超聲風溫儀與氣體分析儀兩部分的數(shù)據(jù),儀器對近地層通量有較好的觀測能力,觀測期間采取的數(shù)據(jù)采樣頻率為10 Hz。

圖1 渦動相關(guān)儀裝置圖

目前在通量計算方面,可選的方法眾多,但一般需要附加假設(shè)條件,從而造成誤差。故而本文通量計算通過更直接的渦動相關(guān)方法進行計算,渦動相關(guān)儀即基于利用渦動相關(guān)方法進行觀測設(shè)計。渦動相關(guān)方法通過對特定物理量在給定時間內(nèi)(本試驗為30 min)取平均,將之分為平均量與脈動量的方式,將通量的表達式改寫為:

公式中的τ、H、LE、Fc分別代表動量、感熱、潛熱及二氧化碳通量,帶上標的物理量為對應(yīng)物理量的脈動量。以動量通量為例,速度的脈動量由實測數(shù)據(jù)計算得到,空氣密度則是由氣壓、氣溫和水汽濃度通過儀器自身的設(shè)定公式計算得出。

本文主要分析了動量通量及相關(guān)物理量(主要為摩擦速度)的相關(guān)情況,這里給出兩者的對應(yīng)關(guān)系,其中u*表征摩擦速度:

2.2 臺風“利奇馬”過程及數(shù)據(jù)質(zhì)量控制

2.2.1 “利奇馬”過程

本文儀器選定的觀測對象為2019 年9 號臺風“利奇馬”,其在登陸前維持了長時間的超強臺風等級,因此登陸時結(jié)構(gòu)較完整,對我國東南沿海地區(qū)造成了大范圍的風雨天氣。臺風“利奇馬”于2019年8月4日14時(北京時間,下同)于菲律賓以東洋面生成,8 月7 日23 時發(fā)展為超強臺風,此后快速沿西北路徑前進,于8 月10 日01 時45 分前后登陸浙江省臺州市溫嶺地區(qū),登陸時級別為超強臺風,中心附近最大風速為16級(52 m/s)。其登陸前24 h到登陸后12 h的行進路徑如圖2a所示。

此次臺風登陸過程中,三沙及平陽兩地均位于臺風“利奇馬”的影響范圍之內(nèi),兩站距離臺風中心最近距離分別為186.1 km(三沙)與102.8 km(平陽),在臺風登陸前8 h 到臺風登陸后5 h,兩站與臺風中心距離在200 km 以下。本文分析的時間段取臺風對兩站影響最大的登陸前后共36 h,即8 月9 日00 時—10 日12 時。在觀測時間段內(nèi),兩站都處于臺風“利奇馬”半徑500 km 的影響范圍之內(nèi),具體情況如圖2所示。較完整地觀測到了“利奇馬”在登陸前后的地面要素及通量變化特征,有利于不同儀器之間的數(shù)據(jù)進行比對。

圖2 臺風“利奇馬”登陸期間(9日00時—10日12時)臺風與站點相關(guān)情況a. 三沙站,平陽站位置及“利奇馬”路徑;b. 站點與臺風“利奇馬”相對位置。

2.2.2 數(shù)據(jù)質(zhì)量控制

本文采用的數(shù)據(jù)觀測時間段內(nèi),由于臺風影響普遍存在降水,特別是平陽站在“利奇馬”登陸期間存在大到暴雨級別的降水,這對渦動相關(guān)儀的觀測存在一定的影響,因此有必要進行對數(shù)據(jù)質(zhì)量的檢驗以確認數(shù)據(jù)可靠性。

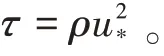

本文使用的渦動通量儀數(shù)據(jù)主要包括動量通量及與之相關(guān)的物理量,對于儀器數(shù)據(jù)的具體質(zhì)量控制方法,國內(nèi)外已有很多文獻進行了研究。本文主要對原始數(shù)據(jù)進行了野點檢驗,將相鄰兩點數(shù)據(jù)差值高于所處30 min時間段內(nèi)總體標準差水平4 倍的不連續(xù)(少于5 個)野點數(shù)量進行了統(tǒng)計,具體結(jié)果如表1 所示,可看到超聲風溫儀觀測數(shù)據(jù)受降水影響相對較小,僅三沙站20 m 平臺野點數(shù)量較多,但也仍處于可接受的范圍。確認數(shù)據(jù)可靠后,本文的數(shù)據(jù)主要經(jīng)由儀器對應(yīng)的通量處理程序進行計算。

表1 3臺儀器觀測期間野點數(shù)量(前值為平均數(shù),后值為最大值)

3 觀測數(shù)據(jù)分析

3.1 觀測數(shù)據(jù)的基本特征

為了更好地描述臺風“利奇馬”登陸前后渦動通量儀觀測數(shù)據(jù)的實際情況,圖3~圖5 分別給出兩觀測站在臺風影響中的水平風速風向、垂直風速、氣壓和溫度的儀器實測變化情況。

由圖3 可看出,雖然3 臺儀器觀測得到的平均水平風速存在數(shù)值大小的區(qū)別,但其瞬時風速脈動范圍均在對應(yīng)平均值的4倍以上,說明在臺風過境的時間段內(nèi)風速的脈動量較大。就數(shù)值上來說,三沙站由于距離臺風中心較遠,僅在臺風登陸前后和10 日06 時出現(xiàn)了先上升后下降的峰值結(jié)構(gòu),其中10 日06 時處峰值并不明顯,平均風速極值在登陸時達到了4~5 m/s,瞬時風速在15 m/s的水平。在距離較近的平陽站,峰值則出現(xiàn)在8月9 日18 時和8 月10 日08 時左右,兩者的平均風速達到了10 m/s 左右的水平,瞬時最大值為38 m/s,谷值則出現(xiàn)在10 日00 時,其在數(shù)值上僅為最大值的一半。對于風向而言,可看出三沙站兩臺儀器記錄的風向轉(zhuǎn)變在臺風登陸之前就已經(jīng)完成,平陽站的風向轉(zhuǎn)變則出現(xiàn)在臺風登陸前后,兩者都由原先的西南風轉(zhuǎn)變?yōu)闁|風,整個過程歷時約10 h。

圖3 站點風速風向圖 箱線圖中邊界上緣與下緣分別為風速75%與25%分位點,實線兩端為瞬時值最大值與最小值,點表征對應(yīng)時次風向。a. 三沙站40 m平臺;b. 三沙站20 m平臺;c. 平陽站。

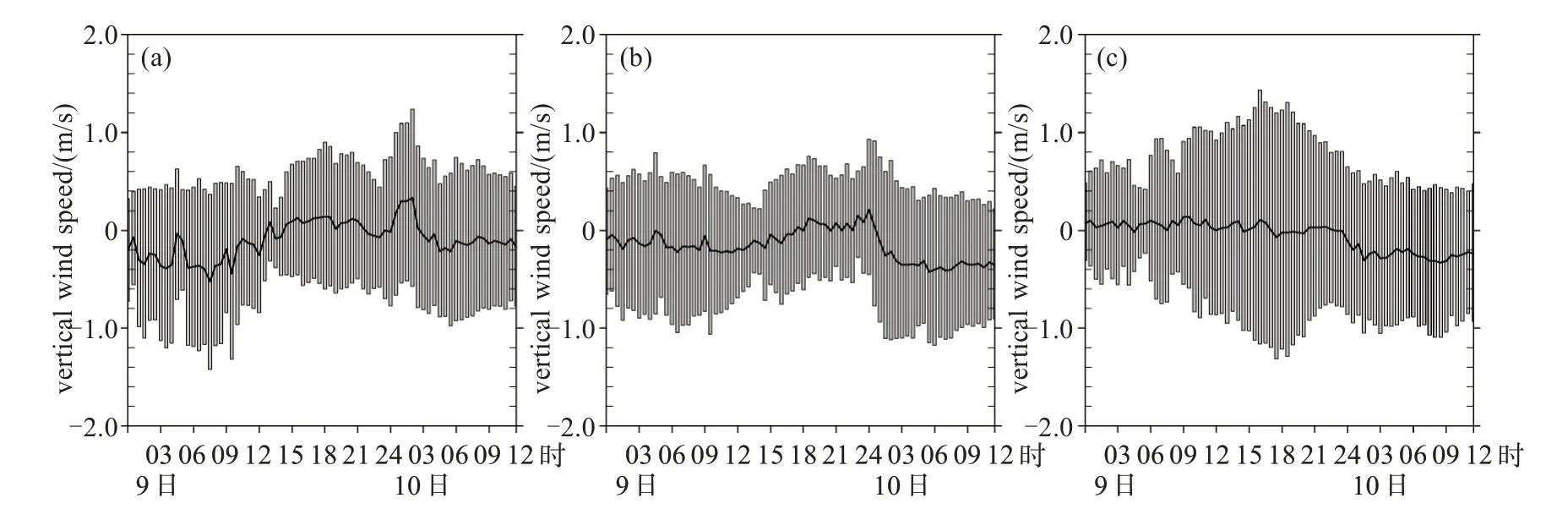

在垂直速度方面(圖4),對于距離相對較遠的三沙站儀器來說,二者的平均垂直速度在數(shù)值上均不十分明顯,在0 值附近波動,在登陸時有明顯的平均垂直風速上升并下降的峰值結(jié)構(gòu),但依舊較微弱。對于平陽站來說,在臺風登陸前的8 h達到了最大波動范圍,數(shù)值在±2 m/s的水平上,其后脈動值迅速收窄,整個過程中平均垂直風速變化范圍不大,在0 值附近波動,在10 日臺風登陸后兩地的平均垂直風速數(shù)值上都變?yōu)檩^小的負值,這主要是因為兩地此時均位于外圍雨帶之間的弱值區(qū)導(dǎo)致。

圖4 站點垂直風速圖 實線,箱線圖中邊界表征意義與圖3一致。 a. 三沙站40 m平臺;b. 三沙站20 m平臺;c. 平陽站。

從溫度的圖像上,可看出三沙站與平陽站的3臺儀器在臺風登陸前后的9 日20 時—10 日04 時的數(shù)據(jù)一致性較好,均為先上升后下降再上升的趨勢。在臺風登陸期間的9 日20 時—10 日02 時這個時間段內(nèi),其溫度出現(xiàn)了7~8 次的溫度數(shù)值振蕩,結(jié)合之前的風速數(shù)據(jù),表明有多個時間尺度為數(shù)十分鐘的中尺度系統(tǒng)在此期間經(jīng)過了觀測場地并被記錄下來。氣壓數(shù)據(jù)表明,三沙站過程中最低氣壓為982 hPa,平陽站的儀器則記錄到了951 hPa 的最低氣壓數(shù)據(jù),說明三沙站在整個臺風影響過程中始終處于較外圍區(qū)域,平陽站則處于相對來說更靠近臺風中心的位置,兩站的數(shù)據(jù)有較好的比對參照意義。

圖5 “利奇馬”登陸時間內(nèi)溫度(a)及氣壓(b)隨時間變化

3.2 動量通量及摩擦速度

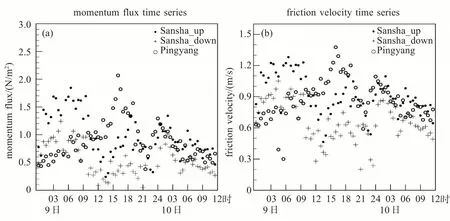

對于動量通量和摩擦速度的數(shù)據(jù),動量通量變化趨勢(圖6a)較一致,主要的峰值均出現(xiàn)在9 日18 時與10 日02 時左右,并在10 日08 時附近另有一個較弱的峰值,數(shù)值上最大值分別為0.9(三沙站20 m 平臺)、1.2(三沙站40 m 平臺)和2.2 N/m2(平陽站),三者的整體峰值分布時間基本一致。雖然三沙站的2臺儀器近似可看做同點同時觀測,在整個臺風“利奇馬”影響期間,20 m 平臺儀器測得的動量通量在全時間段內(nèi)都小于40 m 的平臺,這歸因于40 m 平臺儀器布設(shè)位置更高,其垂直方向風速脈動較低位置平臺大得多。平陽站的高動量通量水平則主要應(yīng)當歸因于其站點距離臺風中心更近,風速較三沙站的2臺儀器來說量值更高。在圖6b 的摩擦速度圖像上,由于摩擦速度的平方和空氣密度的乘積即為動量通量,由于空氣密度在觀測過程中變化幅度在10%以下,所以摩擦速度的數(shù)據(jù)分布情況與動量通量基本一致。

圖6 臺風“利奇馬”影響期間動量通量(a)及摩擦速度(b)隨時間變化實心點為三沙40 m平臺,十字為三沙站20 m平臺,空心點為平陽站。

圖7 則將摩擦速度與平均水平風速數(shù)據(jù)相對應(yīng),在10 m/s以下的弱風速區(qū),摩擦速度與水平風速存在明顯的正相關(guān)關(guān)系,平陽站這一特征更明顯,其斜率約為0.07,但到了10 m/s 以上的較強風速區(qū)域時,摩擦速度則在1 m/s 上下散亂分布,整體呈現(xiàn)出隨風速增大持平甚至于下沉的趨勢。這一現(xiàn)象相較于海洋下墊面的同等情況來說,摩擦速度在風速小得多的情況下就達到了極值[13-14]。這是由于陸地下墊面自身摩擦效應(yīng)更強,大量湍流能量被摩擦耗散,表明大風條件下的動量湍流輸送會較海洋下墊面弱得多;且同為陸地下墊面,大風條件下的動量耗散較小風速下更快,使登陸后的熱帶氣旋難以維持其強度,風速迅速衰減,引起結(jié)構(gòu)的相應(yīng)變化。同時,三沙站的數(shù)據(jù)斜率較平陽站更陡峭,但由于三沙站在“利奇馬”影響過程中整體風速較小,造成這一現(xiàn)象的具體原因有待進一步分析。

圖7 摩擦速度隨水平風速分布圖

3.3 多尺度分析及比較

由于3 臺儀器測得的地面要素和動量通量等數(shù)據(jù)存在差別,我們有必要通過研究以確定其具體差異出現(xiàn)在何處。因此這里對湍流風速數(shù)據(jù)進行能譜分析,并得出對應(yīng)的能譜分布。

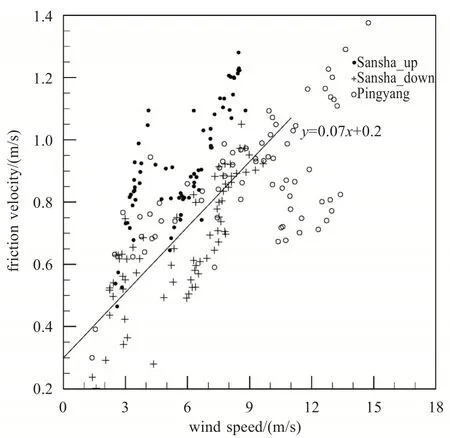

圖8 表征3 臺儀器順風向和側(cè)風向風速的能譜分布,表征著水平方向上各尺度系統(tǒng)對近地層能量的貢獻情況,可看出圖像大致由三個部分組成,最左側(cè)的大尺度部分頻率范圍在0.000 01 Hz~0.000 50 Hz;中間尺度則為頻率范圍0.000 5~0.003 0 Hz的部分;最右側(cè)的小尺度為頻率范圍在0.003~5.000 Hz 的部分,三者對應(yīng)的時間尺度則分別在小時、分鐘和秒的級別。

三沙站與平陽站的3 臺儀器記錄的數(shù)據(jù)在能譜貢獻上存在些微的不同,雖然兩者在大尺度區(qū)域與小尺度區(qū)域的峰值出現(xiàn)的位置基本相同,即0.000 2 Hz 與0.06 Hz,對應(yīng)的時間尺度則分別為5 000 s與16 s。其中,通過對比可發(fā)現(xiàn),大尺度部分峰值更高,這說明在臺風影響期間,在水平方向上,大尺度渦旋在能量貢獻上占主導(dǎo)地位。除了這兩個明顯的峰值以外,圖像上在中尺度區(qū)域另有一位于0.001 Hz 處的較弱的峰值,對應(yīng)時間尺度約為1 000 s。

就峰值對應(yīng)的具體頻率而言,三沙站40 m 平臺的小尺度峰值對應(yīng)的頻率更高,且在數(shù)值上約為其他兩臺儀器的兩倍。這說明與位于三沙站的儀器相比,平陽站觀測到的數(shù)據(jù)中湍流尺度貢獻率相對來說要更大,且有更多的能量聚集于尺度較小的湍渦之中。

對于區(qū)域峰值大小的比較,三沙站兩臺儀器均表現(xiàn)出中尺度峰值僅略小于湍流部分的峰值的情況,數(shù)值上量級一致。在平穩(wěn)天氣下,這一部分通常并不存在如此高貢獻率的湍流能量。對于這一現(xiàn)象,一方面是由于三沙站兩臺儀器在臺風“利奇馬”影響的時間段內(nèi)風速平均量漲落較小,導(dǎo)致的大尺度部分貢獻較小;但同時也說明在臺風天氣下,特別是在近地層內(nèi),在天氣系統(tǒng)與下墊面的雙重作用的情況下,中尺度對流系統(tǒng)及湍渦尺度的能量貢獻將不可忽視。

在平陽站,由于觀測到的平均水平風速較高且變化較劇烈,其大尺度部分能量貢獻比重明顯較三沙站高,與中尺度和湍流尺度相比有量級上的差別。在中尺度部分,其最大值與湍流尺度峰值數(shù)值上基本處于同一水平,貢獻率較三沙站數(shù)據(jù)來說更高一些,這進一步說明臺風系統(tǒng)下中尺度對流系統(tǒng)十分活躍,這與之前對于臺風“珍珠”的研究結(jié)果相一致[10]。

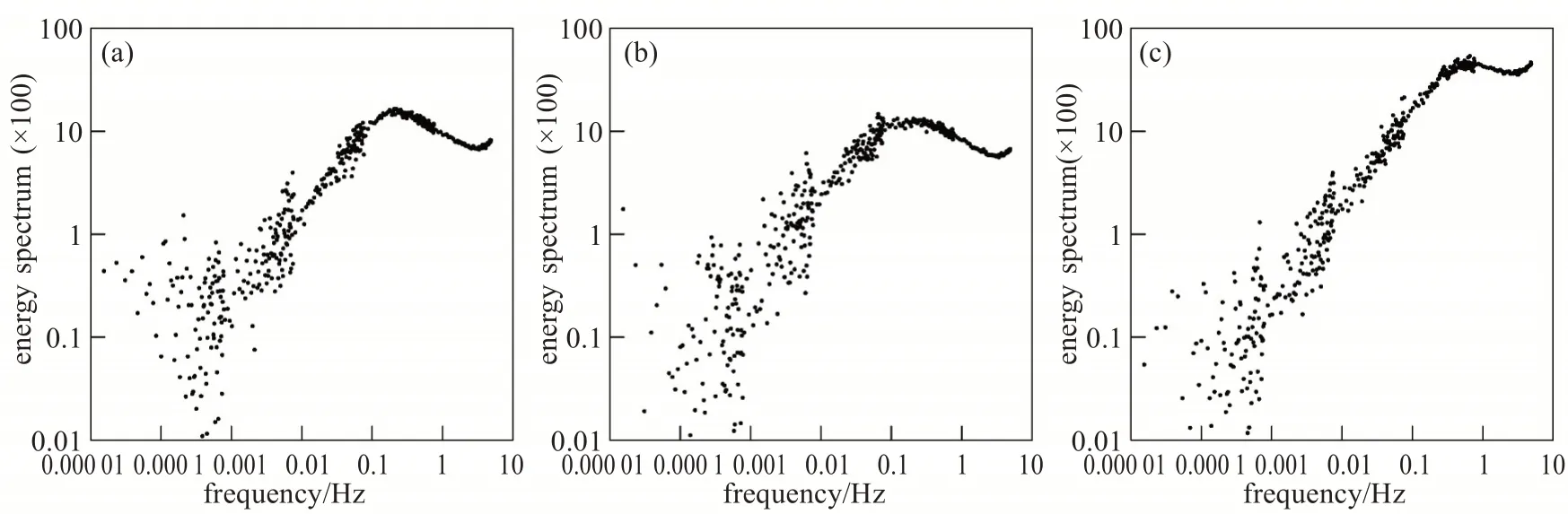

垂直方向上,由于三站點的垂直運動在臺風“利奇馬”影響過程中,平均值基本在0 值附近波動,導(dǎo)致垂直方向大尺度部分貢獻,如圖上表現(xiàn)出的,均十分微弱。主要的能量貢獻則來自于湍流部分。其中就峰值出現(xiàn)的位置來看,平陽站峰值對應(yīng)的頻率最高,數(shù)值上也較三沙站大。這與風速數(shù)據(jù)上,更靠近臺風中心的平陽站瞬時垂直運動波動較三沙站同類型儀器更明顯有關(guān),與上文分析基本一致,瞬時風速波動明顯也說明存在大量時間尺度更短的湍流運動存在,這與圖像上平陽站峰值出現(xiàn)的頻率更高相一致。三沙站的兩臺儀器中,湍流尺度貢獻率較平陽站數(shù)值上小一些,這主要是由于其距離臺風中心更遠,垂直運動波動幅度更小有關(guān)。

圖8 順風向(1)及側(cè)風向(2)能譜密度分布 a. 三沙站40 m平臺;b. 三沙站20 m平臺;c. 平陽站。

圖9 垂直方向能譜密度分布 a. 三沙站40 m平臺;b. 三沙站20 m平臺;c. 平陽站。

4 結(jié)論與展望

在臺風影響下,下墊面通過諸如通量等物理要素相互影響,對臺風自身強度、路徑和結(jié)構(gòu)會產(chǎn)生重要影響。受制于臺風條件下開展野外觀測的困難性,以往的研究中缺少實測資料佐證。渦動相關(guān)儀由于其高時間分辨率的特性,近年來在我國已有廣泛的布設(shè),但較少有人將其應(yīng)用到臺風天氣的研究中。本文主要通過分析臺風“利奇馬”登陸期間位于平陽站與三沙站的3 臺渦動相關(guān)儀的相關(guān)數(shù)據(jù),就臺風邊界層動量通量及相關(guān)物理量進行了初步分析,主要結(jié)論如下。

(1) 通過渦動相關(guān)儀的數(shù)據(jù),在臺風“利奇馬”登陸前后,在其影響的時間段內(nèi),近地層的水平風速風向、垂直風速、氣壓和溫度等要素等都發(fā)生了迅速且劇烈的變化。兩站觀測到的風速平均值雖然不高,但風速脈動明顯。且在登陸前后,相關(guān)物理量如溫度的數(shù)據(jù)上有劇烈的振蕩。

(2) 觀測期間,動量通量在臺風“利奇馬”影響過程中,數(shù)值上基本為三峰型的結(jié)構(gòu),出現(xiàn)在9 日18 時、10 日02 時、10 日08 時三個時刻,對應(yīng)的峰值分別為0.9 N/m2、1.2 N/m2和2.2 N/m2。摩擦速度隨時間變化與動量通量趨勢基本一致。在其與風速的對應(yīng)中,10 m/s 以下的低風速區(qū)內(nèi),摩擦速度與風速成正比關(guān)系,斜率約為0.07,但在中高風速(10 m/s以上)的情況下,摩擦速度隨風速的變化逐漸變?yōu)槌制剑踔岭S著風速的增加開始有所回落。出現(xiàn)這一現(xiàn)象,主要是由于陸地下墊面相較于海洋下墊面,摩擦效應(yīng)更強。

(3) 由通量儀數(shù)據(jù)能譜分析可得,順風與側(cè)風向的能譜分布基本一致,主要的峰值大致出現(xiàn)在0.000 2 Hz 和0.06 Hz 的位置上,兩者之外另有一位于0.001 Hz 處的較弱峰值,表征存在較強的中尺度對流系統(tǒng)的貢獻。在平陽站的圖像上,中尺度貢獻與湍流部分峰值量級基本相當。垂直部分圖像上,由于儀器記錄的垂直風速較弱,僅在時間尺度在數(shù)秒的渦旋尺度處存在單一峰值。

需要指出的是,本文僅采用了1909號臺風“利奇馬”一個個例,且參與分析的儀器在臺風影響過程中主要位于臺風左半側(cè),距離臺風中心并不近。因此本文所得結(jié)論會存在一定局限,需要進一步研究以增強結(jié)論的可靠性。