神經內科偏癱患者綜合性康復治療的臨床探討

摘? 要:目的? 探究神經內科偏癱患者綜合性康復治療的臨床效果。方法? 選取2018年4月~2020年4月菏澤市牡丹人民醫院收治的70例神經內科偏癱患者為研究對象,采用抽簽法分為參照組和研究組,每組35例。參照組患者實施常規治療,研究組實施綜合性康復治療,對比兩組患者的治療效果。結果? 研究組治療后運動功能評分高于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。研究組治療后日常生活能力評分優于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論? 將綜合性康復治療應用于神經內科偏癱患者中,對日常生活能力、運動功能改善具有積極作用,具有顯著應用價值。

關鍵詞:綜合性康復治療;神經內科;偏癱;運動功能

中圖分類號:R742文獻標識碼:A文章編號:1009-8011(2022)-2-0016-02

神經內科疾病以老年人為高發人群,具有較高病死率與致殘率,對患者的身體健康與生命安全產生嚴重威脅。偏癱為神經內科常見疾病,在發病后需長期臥床,對日常工作與生活產生影響,極易引起焦慮、恐懼等負性情緒,嚴重者出現抗拒治療的心理,降低治療依從性,對治療效果產生影響[1]。因此,應當重視神經內科偏癱患者的康復治療,改善日常生活能力,促進恢復。本研究旨在探討神經內科偏癱患者綜合性康復治療的臨床效果,現報道如下。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

選取2018年4月~2020年4月菏澤市牡丹人民醫院收治的70例神經內科偏癱患者為研究對象,采用抽簽法分為參照組和研究組,每組35例。參照組患者中,男18例,女17例;年齡41~79歲,平均年齡(56.17±6.73)歲;類型:腦出血17例,腦梗死15例,腦損傷3例;病程20 d~2個月,平均病程(39.12±2.45)d。研究組患者中,男19例,女16例;年齡43~78歲,平均年齡(56.45±6.27)歲;類型:腦出血16例,腦梗死14例,腦損傷5例;病程26 d~2個月,平均病程(39.93±2.17)d。兩組患者的一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,患者均自愿簽署知情同意書。

1.2? 納入與排除標準

納入標準:①資料齊全;②認知正常;③經診斷確診為神經內科偏癱患者。

排除標準:①精神異常者;②依從性差者;③合并惡性腫瘤者;④不配合研究者。

1.3? 方法

結合患者的實際情況,實施改善微循環、降顱壓、控制血壓、營養神經等治療。

參照組實施常規治療。指導患者早期肢體活動,包括上肢的上舉、內旋、外展,下肢的內收、外旋、屈曲、抬高等,1次/d,30 min/次,后期實施刷牙、拿東西等功能訓練。

研究組實施綜合性康復治療。①腦功能重組技術:使用運動再學習法,將恢復日常生活能力、運動功能的過程視為腦損傷再訓練與形成過程,實施特定訓練與誘導,包括維持行走能力、保持平衡能力。實施強直性療法,患者中樞神經損傷以后建立起的治療神經元損傷方法,預防習得性失用。②神經發育療法。使用Bobath技術,采用正常姿勢與平衡反射,誘導正常動作,并對肌張力有效調節;使用Rood技術刺激,引起患者的應答反應,將運動功能激活,密切關注患者反應,結合實際情況由易到難,逐步進行,直到最高級訓練。

③實施針刺治療:取穴如下,主穴為人中穴、手足陽明經穴,輔穴為太陽經穴、少陽穴;此外還有合谷穴、曲池穴、肩髃穴、陽陵泉穴、昆侖穴、環跳穴、解溪穴、足三里穴、風池穴等。在穴位消毒以后,使用毫針(型號:30號)在穴位處行直接刺入治療,并依次實施插法、捻法、轉法,均為小幅度動作,在合適位置處,留針30 min。不同穴位的刺激強度應當不同,例如人中穴采用重雀啄法,待患者眼球濕潤或者流淚為度。若患者伴隨痙攣,添加照海穴、跗陽穴、申脈穴;若患者伴隨溝音障礙,需添加廉泉穴、啞門穴;若患者伴隨口鼻歪斜,需添加地倉穴、頰車穴。④艾灸治療:取神闕穴、關元穴實施溫針灸治療。⑤肢體康復訓練:采用良肢位體位,首先指導患者保持仰臥位體位,將頭部擺正,肩胛骨下方使用軟枕墊置,上肢伸展和軀干分開部位,使用長枕放置,將手掌伸展開來,手心朝上。在患側的臀部,使用軟枕放置,膝蓋下方使用毛巾卷放置。指導患者保持健側臥位體位,在健側方向處偏置頭部,伸展患肢至前方,取枕頭在胸前放置,隨后分別伸展患者的肘關節、手指與腕關節。

1.4? 觀察指標

評估兩組患者運動功能、日常生活能力。日常生活能力使用Barthel量表評估,包含十個方面,共100分,61~99分表示輕度依賴,41~60分表示中度依賴,40分以下表示重度依賴,需由他人照顧日常生活。運動功能運用Fugl-Meyer量表評估,共100分,0~50分表示嚴重運動障礙,51~84分表示明顯運動障礙,85~95分表示中度運動障礙,96~99分表示輕度運動障礙。

1.5? 統計學分析

使用SPSS 21.0軟件進行數據處理,計量資料用(x±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用[n(%)]表示,組間比較采用字2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

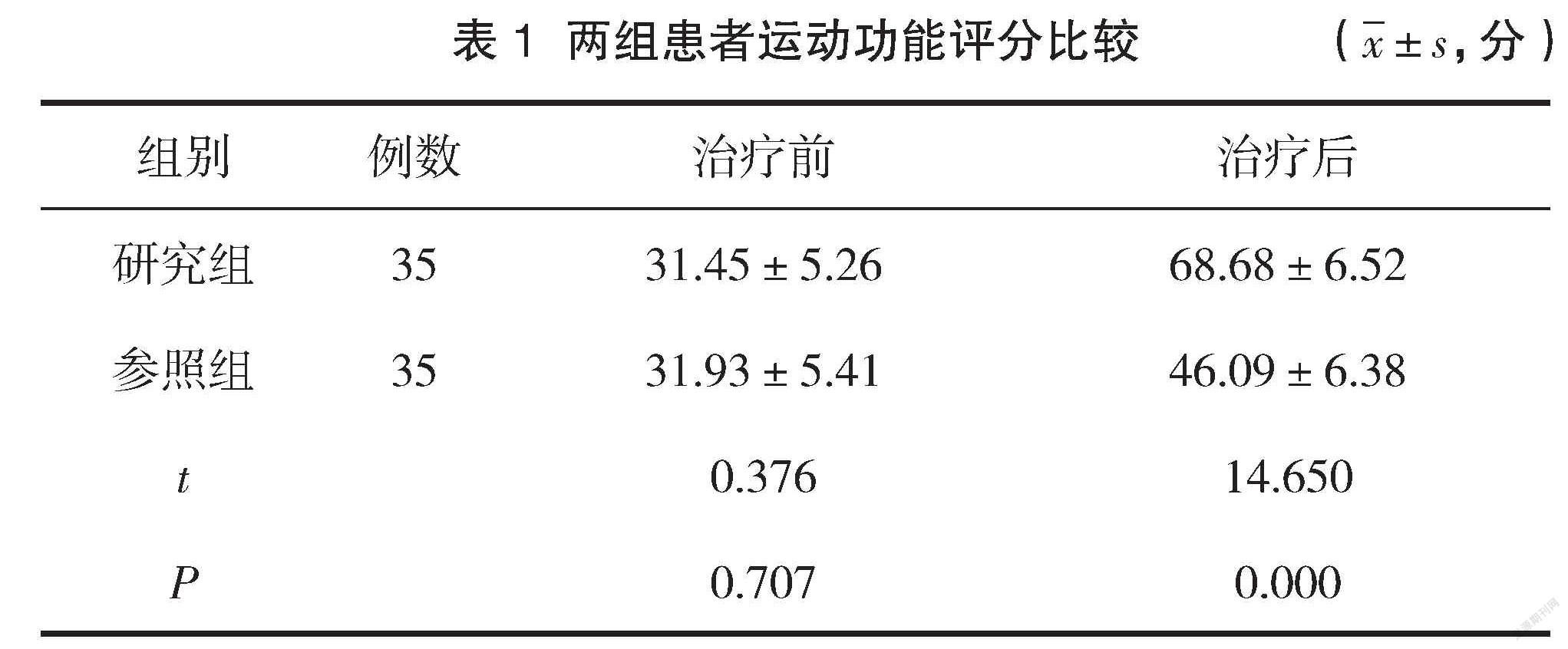

2.1? 兩組患者運動功能評分比較

治療后,研究組患者運動功能評分高于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

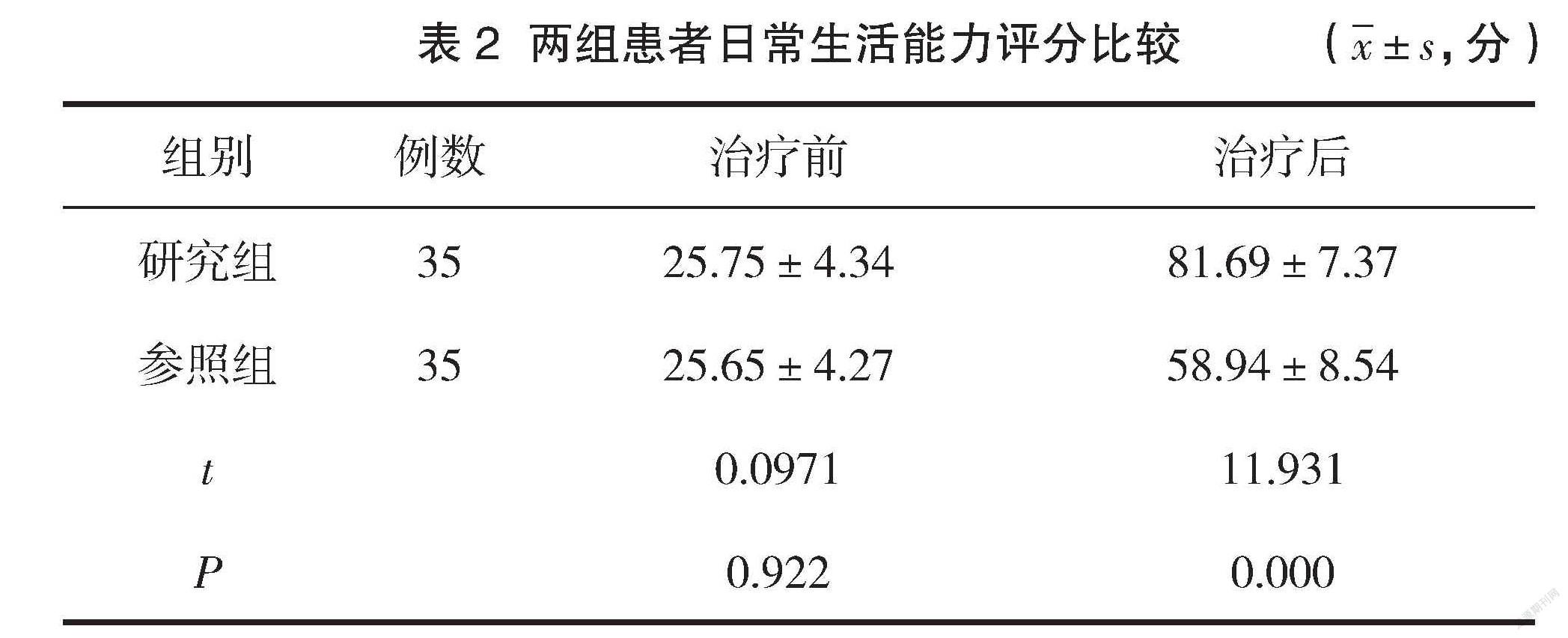

2.2? 兩組患者日常生活能力評分比較

治療后,研究組患者日常生活能力評分高于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3? 討論

神經內科偏癱患者表現為行動障礙、口齒表達障礙,發病早期保存著部分神經系統功能、神經系統結構,因此,盡快實施神經康復治療對改善臨床癥狀以及大腦功能恢復十分有利。有研究[2]指出,神經內科偏癱患者在早期實施綜合性康復治療具有顯著治療效果,安全可行。選擇康復強度時,需結合患者的實際情況,實施針對性康復訓練,取得滿意結果。有學者提出,神經內科偏癱患者在康復治療時,隨著康復時間不斷增加,病情的改善速度更快,可有效縮短住院時間。有學者[3]提出,非康復期腦梗死患者運動功能的改善情況與治療時間存在相關性,兩者之間呈正比。本研究中,針對神經內科偏癱患者實施綜合性康復治療,內容包括Bobath技術、Rood技術、中醫針灸、肢體康復訓練,結果顯示,治療后,研究組患者的運動功能評分(68.68±6.52)分高于參照組(46.09±6.38)分,差異有統計學意義(P<0.05);研究組患者的日常生活能力評分(81.69±7.37)分,高于參照組(58.94±8.54)分,差異有統計學意義(P<0.05),證實了綜合性康復治療具有顯著應用價值。Bobath技術、Rood技術屬于腦神經康復治療方式,在治療過程中結合患者實際情況實施心理指導,消除負性情緒,保持心理放松,并燃起生活希望,樹立康復治療信心[4]。中醫針灸對運動通路神經元產生刺激,對患者神經元興奮性進行調節,進而刺激腦細胞產生功能代償,快速建立神經系統間的新聯系,獲取正確運動輸出,促進患者康復。另外,在早期根據患者實際情況制訂康復護理方案,可促進語言功能與肢體功能恢復,加強鍛煉,早期護理更具有嚴謹性與科學性,可有效改善患者功能[5]。

綜上所述,將綜合性康復治療應用于神經內科偏癱患者中,對日常生活能力、運動功能改善具有積極作用,具有顯著應用價值。

參考文獻

[1]張國華.神經內科偏癱患者綜合性康復治療的臨床分析[J].反射療法與康復醫學,2020,1(15):94-96.

[2]梁允東.神經內科偏癱患者綜合性康復治療的臨床分析[J].中國保健營養,2020,30(5):72-73.

[3]沈春玲.綜合性康復治療對神經內科偏癱患者的效果觀察[J].醫學食療與健康,2020,18(8):115.

[4]王習珍.神經內科偏癱患者綜合性康復治療的臨床分析[J].全科口腔醫學雜志(電子版),2020,7(4):124.

[5]肖靜靜.神經內科偏癱患者綜合性康復治療的臨床分析[J].飲食保健,2019,6(10):45.

作者簡介:王亞偉(1984.1-),女,漢族,籍貫:山東省菏澤市,本科,主治醫師,研究方向:神經內科。