十年,李家書香味更濃

羅燕

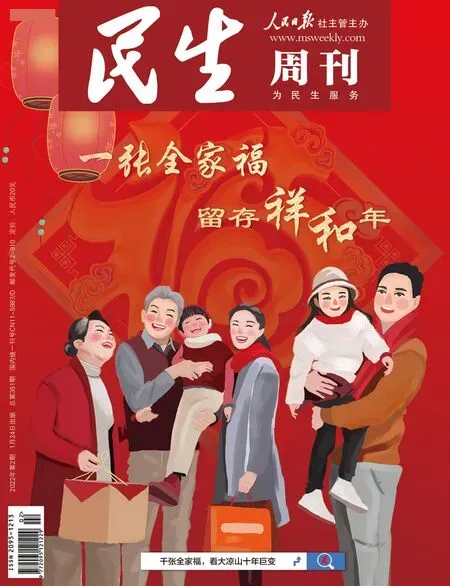

李巖一家的全家福。

對于李巖一家來說,2011年是個重要的年頭。那年女兒李若辰參加高考,并且考上了北京大學。

10年間,李若辰完成了本科學業,公派赴美留學,又回來成為一名教師。從小女孩到為人師表,在追逐夢想的路上,她從不孤單。一張張全家福記錄了李若辰的成長,也記錄了他們家的幸福。

事實上,他們是千千萬萬普通家庭中的一個,但也做了一些不普通的事。閱讀將他們一家三口緊密地連接在一起。那曾是女兒成長中的重要力量,也是他們這10年生活的重要主題。

高考場外

每年的高考日,考點的空氣中總是浮動著緊張的氣息。2011年6月8日,李巖一家三口在高考考點留下了一張特殊的全家福。

那年北京實行先填報志愿再高考,李若辰的第一志愿是北京大學,父母都為她捏了一把汗。李巖告訴《民生周刊》記者,她的平時成績在班上是中上,綜合素質比較好,但是把北大作為第一志愿還是有一些風險,發揮差一點就可能上不了好大學。

李若辰最后被北京大學中文系錄取了,祝賀紛至沓來,她一下子成了親戚朋友眼中 “別人家的孩子”。

但李巖還記得,曾有同學家長給他打電話,讓他管管孩子,不要整天帶著同學瘋玩。“那時還沒有‘雙減政策,但我們家一直比較放松,很少讓孩子上課外培訓班。”

同學大多去上培訓班了,李若辰經常找不到人玩,陪伴她的是大量的書。她喜歡讀書,從書中找到了很多樂趣。

“學校的學習是固定動作,她做得不錯。我們在家里還有自選動作。”李巖說,他和妻子劉稱蓮經常帶女兒出游,幾乎是“逢假必出”。即便到了高三這樣的學習階段,他們同樣會出去旅行。比如高三的寒假,他們一家便去了海南三亞,讓李若辰盡情放松。

李巖算了一筆賬,孩子從一年級到高三,12年24個假期,相當于36個月的假期,3年時間,這是一個孩子一生中最重要的時間。“假期不是縮短學習差距的時候,而應該是培養孩子差異性,讓孩子興趣得到滿足的時候。”

“好的青春,是玩好,也是學好。”這是李若辰信奉的。進入大學后,回首自己的中學生活,她出了一本書《一認真你就贏了》,作為學姐,分享怎么平衡學習生活、怎么處理人際關系、怎么跟父母相處等,希望幫助更多青少年成長。

這本書出版后,她參加了一些簽售活動,在活動現場,經常有學生向她提問,傾訴成長中的煩惱。直到現在,李若辰還會收到讀者們給她發的私信,討論他們的困境和家庭問題。

在這個過程中,李若辰看到了學校教育、家庭教育給孩子們帶來的痛苦和問題,希望自己能為這種狀況的改變做一些事。

書房里

李若辰的成長也給父母帶來了改變。在女兒上大學之前,李巖在軟件公司工作,女兒的一句話改變了他。

2012年,李若辰上大二,寫完了自己的第一本書。在一次返校的路上,她跟父親聊起了自己的感悟,“為什么我接受知識很快,學習起來很輕松?是因為你們從小培養了我的閱讀習慣,閱讀提升了我的學習力。”

這讓李巖決定開辦社區圖書館,讓更多家庭能更方便地閱讀。他告訴記者,女兒確實是從幼兒園起就開始讀書了,妻子那時在一個教育公司工作,公司內部有一個圖書館,于是她每天從圖書館借兩本書回來,晚上講給女兒聽。“一個可以借書的城市公共空間太重要了。”

2013年6月,李巖的第二書房在北京橡樹灣社區開張,為社區兒童提供優質的圖書,也舉辦一些讀書會、家長沙龍,推動家庭養成閱讀習慣。兩年時間里,第二書房在重慶、西安、成都、淮南等地設立了分館。

李巖的妻子劉稱蓮把她養育孩子的經歷寫成了4本書,告訴更多正在疲于“拼孩子”的家長,教育要遵循常識。

2014年,李巖一家被評為首屆“全國書香之家”;2015年,被全國婦聯授予“全國最美家庭”稱號。

“我們家獲得這些榮譽,是因為我們不僅自己享受閱讀,還讓更多人愛上閱讀。”李巖說。

李若辰本科畢業后選擇去美國范德堡大學讀英語教育碩士,回國后成為一名中學英語教師。2020年,她放棄公辦學校的編制,加入了北京探月學院,成為東方文學部負責人,也是一名語文教師。

“這些決定都是她自己作的,沒跟我們商量。”對李若辰的決定,家人都是支持。但李若辰跟家人的互動在第二書房里越來越多。她喜歡這個四周布滿圖書的空間,也會在假期去那里跟讀者交流。成為教師后,對于課程有了更深的理解,她也嘗試幫助父親做一些閱讀指導課程,跟母親一起做家庭教育指導課程。

書房里留下了他們一家人幸福的合影。年過半百之后,兜兜轉轉跟女兒的教育事業走到同一條線上,讓李巖覺得很開心。10年來,第二書房并沒有大規模擴張,而是堅持把每一個點做好,并且找到了一些新的突破口,比如收購優質的美育課程、出版優質圖書等,探索專業服務產品化之路,讓更多人受益的同時事業也得到持續發展。對未來,他們充滿信心。