《商標法》中“商標使用”的 理解及判斷思路

——基于傳播行為、過程和系統的多維度視角

文 / 李昊

一、商標使用何以認定:效果乎?意圖乎?

商標使用在商標法律體系中具有重要意義。縱觀各國的法律規定以及司法判例,商標使用或是商標權取得的必要前提,或是商標權得以繼續維持的關鍵,或是商標侵權認定的必備要件,又或是以上三者同時具備。作為一個法律概念,商標使用“對于商標法的構造具有原理上的重要性”;1. 蔣萬來:《商標使用的恰當定位與概念厘清》,載《政法論壇》2016年第3 期,第176 頁。作為一項法律規則,商標使用塑造了“商標法的基本結構”。2. See Uli Widmaier, Use, Liability, and the Structure of Trademark Law, Hofstra Law Review, Vol.33:2, p.606 (2004).近年來,商標使用在我國愈發受到關注。一部分原因是商標使用是判斷商標侵權/確權的前置要件,如何理解與認定商標使用亟需明確;另一部分原因是“商標使用認定難”的現象在我國司法實踐中日漸凸顯,涉外定牌加工商標侵權案件的亂象是最佳例證。

一般而言,行為意圖與行為效果是用來區分行為方式是商標使用還是非商標使用的兩個主要的衡量因素。由于商標使用的認定標準存在多種可能,二者之間的關系結構可以是相互融合的統一性關系、相互排斥的對立性關系以及非此即彼的替代性關系。基于統一性關系,商標使用的成立需要行為人具有“識別商品來源的目的”,同時還要在消費者群體中“起到識別商品來源的作用”。但是,這種認定標準在實踐中非常少見。從現有情況來看,認定商標使用的兩種常用標準是“行為人主觀意圖標準”與“消費者識別效果標準”。前者完全基于行為人的主觀使用意圖進行認定,重點關注行為方式是否體現“識別商品來源的目的”,無需考慮消費者的客觀認知效果;后者則完全基于消費者的客觀識別效果進行認定,重點關注行為結果是否“起到了識別商品來源的作用”,無需關注行為人的主觀意圖。既有判例表明,我國司法實踐通常只會在上述標準中選擇一種用于認定商標使用,從而致使行為意圖與行為效果形成對立性的關系結構。對此,有學者指出在滿足“商業性”的條件下,行為意圖與行為效果在商標使用的構成要件上是非此即彼的關系,二者之一滿足“識別商品來源”的要求即可成立商標使用。3. 參見黃心蕊:《商標侵權中“商標使用”的不同含義解讀》,載《中華商標》2016年第10 期,第70 頁。

由于行為意圖具有天然的模糊性,理論界與實務界對于“使用”的理解更傾向以行為效果作為導向,故消費者識別效果標準在我國商標法領域甚為流行。一方面,理論界通常將我國《商標法》第48 條之“用于識別商品來源”解釋為“起到識別商品來源的作用”或“具有識別商品來源的效果”。這一結論的推導過程包括三種路徑。其一,“用于識別商品來源”是“起到識別商品來源作用”的同義語,二者無需區分。4. 參見姚鶴徽:《商標侵權構成中“商標使用”地位之反思與重構》,載《華東政法大學學報》2019年第5 期,第150頁;余暉:《涉外定牌加工行為定性及其對商標侵權判定的影響——以最高人民法院“PRETUL”案判決為視角》,載《中華商標》2016年第4 期,第65 頁。其二,“用于識別商品來源”是一語雙關,既形容行為人識別商品來源的主觀意圖,也描述消費者識別商品來源的客觀感受。5. 參見洪婧、祝芳:《商標描述性正當使用及混淆可能性的合理判斷》,載《中華商標》2018年第4 期,第79 頁。其三,“用于識別商品來源”與“起到識別商品來源的作用”是“有因必有果”的關系,前者是后者的充分條件。6. 參見黃匯、謝申文:《駁商標被動使用保護論》,載《知識產權》2012年第7 期,第89 頁。另一方面,司法實踐在案件審理過程中遵循多元化的商標使用認定標準。核心理念是:由于商標使用在侵權與確權等不同語境下,對消費者識別效果的要求存在差異,所以商標使用的認定標準不能一以貫之。具體到涉外定牌加工案件亦是如此,有觀點已經指出涉外定牌加工構成商標維持意義上的使用,但不構成商標侵權意義上的使用。7. 參見曹佳音:《我國商標法中“商標使用”概念辨析——以貼牌加工為線索》,載《北方法學》2016年第2 期,第27-39 頁。

然而,適用消費者識別效果標準存在制度困境。首先,消費者識別效果標準對第48 條存在誤讀。有學者指出,盡管商標使用的認定應以“識別商品來源的作用”為判斷要件,但是“用于識別商品來源”的立法本意實則是對行為人主觀意圖的規定。8. 參見汪澤:《商標功能的演進與保護制度的發展》,http://wap.zuel.edu.cn/2018/0712/c1236a196283/page.htm, 最后訪問日期:2022年12 月13 日。另見汪澤:《民法思維與商標權救濟》,商務印書館2020年版,第82 頁。其次,我國《商標法》未對商標使用采用類型化的定義方式。在已有第48 條概括性定義的情況下,采取多元化的商標使用認定標準,可能會致使同一行為因所處語境不同而得到不一致的法律評價,最終破壞商標法自洽的邏輯體系。

盡管如此,行為人主觀意圖標準目前尚未得到多數人的支持。支持者認為,在商標侵權案件中,商標使用與混淆可能性相互獨立互不干擾:前者對應的是商標侵權的“行為”,以行為人的主體意圖為判斷標準;后者考察的是商標侵權的“結果”,以消費者的識別效果為判斷標準。9. 參見呂炳斌:《商標侵權中“商標性使用”的地位與認定》,載《法學家》2020年第2 期,第87 頁。有學者對此堅決反對,他指出商標使用在侵權判斷中處于附庸地位,只用于貼合混淆可能性的結論。10. 參見趙旭:《商標性使用作為商標侵權前提的反思》,載《知識產權》2021年第9 期,第68 頁。還有反對者認為,“識別商品來源的效果”與“混淆可能性或淡化可能性的后果”不同,不能將前者從商標使用的判斷要件中剝離。11. 參見劉維:《論商標使用行為的獨立性》,載《現代法學》2021年第6 期,第66 頁。從某種意義上來說,以上反對觀點均是基于“消費者識別效果標準”得出。

綜上所述,商標使用的認定標準亟需明確。相關行為方式是否構成商標使用,究竟是適用“行為人主體標準”還是“消費者識別標準”來認定?現階段,我國《商標法》正處于“十字路口”,必須在二者中做出選擇。

二、商標使用何以理解:為何借助傳播學?

(一)商標使用的既有解釋路徑及其問題

商標使用在商標法中具有兩種解釋路徑。一種是從商標法的原理出發進行分析,認為商標使用是內生于“商標”的概念,對商標的實際生成具有重要意義。12. 參見劉鐵光、吳玉寶:《“商標使用”的類型化及其構成標準的多元化》,載《知識產權》2015年第11 期,第46 頁。既然如此,商標法究竟是先有了“商標”的概念,還是先有了“商標使用”的概念?另一種路徑是適用交叉學科的分析方法,這在商標法領域十分常見。一方面,商標標志具有多元屬性,不宜局限在適用傳統的法律原理來研究商標使用。13. 參見劉維:《論商標使用行為的獨立性》,載《現代法學》2021年第6 期,第65 頁。另一方面,第二性的法律具有應然性,不能無視具有實然性的第一性現實,14. 參見李琛:《法的第二性原理與知識產權概念》,載《中國人民大學學報》2004年第1 期,第96 頁。商標與商標使用都是法律概念,需要從第一性的客觀世界來理解和定義。

因此,理論界多次適用其他學科的理論知識和經驗邏輯來分析商標使用。首先,“二元符號學”視角下的商標使用是任意性原理中實現所指和能指一體化的“意指”。具體可以理解為固化商標符號能指和所指的“意指過程”,15. 參見付繼存:《商標法的價值構造研究——以商標權的價值與形式為中心》,知識產權出版社2015年版,第332 頁。也可以理解為對“意指結果”即商標標志16. 參見王太平:《論商標使用在商標侵權構成中的地位》,載《法學》2017年第8 期,第121 頁。或背后“指代關系”17. 參見盧海君:《商標權客體新論——反不正當競爭法視野下的商標法》,載《知識產權》2016年第11 期,第17-18 頁。的使用。無論采用哪一種理解方式,都包含消費者的認知效果。其次,“行為心理學”視角下的商標使用相當于“刺激-反應理論”構造的“輸入→內部過程→輸出”的流程。商標使用先為消費者提供一種外在“刺激”,18. 參見姚鶴徽:《商標混淆可能性研究》,知識產權出版社2015年版,第110 頁。后促使消費者產生一系列心理活動,最終做出消費決策即“反應”。19. 參見姚鶴徽,申雅棟:《商標本質的心理學分析》,載《河南師范大學學報(哲學社會科學版)》2012年第4 期,第135 頁。在此過程中,經營者實施的使用行為起到了保持和固化消費者認知的作用。最后,“狹義信息論”視角下的商標使用可以理解為從信源到信宿的整個通信過程,也可以理解為通信過程中的“編碼”環節,前者在理論界更受認可。商標通信的全過程不但要求使用人具有“識別商品來源”的主觀意圖,而且要求使用行為在相關公眾中“起到識別商品來源”的作用。20. 參見劉維:《論商標使用行為的獨立性》,載《現代法學》2021年第6 期,第65 頁。相較而言,“編碼”僅指經營者把商品信息附載在商標標記之上的行為,21. 參見王太平:《商標本質的結構功能分析》,載劉春田主編:《中國知識產權評論》(第3 卷),商務印書館2008年版,第313 頁。不考慮消費者的認知效果。

由是觀之,上述研究成果均在第一性本質上,主張消費者的識別效果是商標使用的內在構成要素。結合第一種解釋路徑在第二性的法律上同樣主張商標使用需要具備識別商品來源的效果,有理由認為商標使用的第一性本質、商標使用的第二性法律解釋以及商標使用的認定標準之間存有內在聯系。未能準確把握商標使用的本質是誤讀第48 條之“用于識別商品來源”,乃至司法實踐普遍適用“消費者識別效果標準”的根本原因。

(二)商標使用之傳播學解釋路徑的提出

既然上述解釋路徑無法解決當前司法實踐中認定商標使用的混亂局面,那么就需要尋找新的分析工具來對商標使用進行解釋。基于商品信息的傳播學原理來分析商標使用具有可行性。“傳播”可以從三個維度進行理解,分別是行為、過程和系統。22. 參見郭慶光:《傳播學教程》,中國人民大學出版社2011年版,第5 頁。此前,理論界經常會將商標使用與商品信息的傳播聯系在一起。盡管尚未形成系統性的論述,但現有研究可以從上述三個維度進行歸納。其一,將商標使用理解為“傳播行為”。有學者指出商標使用是一種傳播行為,非用于指示商品來源的行為不是傳播行為。23. 參見何鵬:《知識產權傳播權論——尋找權利束的“束點”》,載《知識產權》2009年第1 期,第26 頁。其二,將商標使用理解為“傳播過程”。例如,有觀點認為“商標使用具有信息交流和傳遞功能”“這種有效的使用會給商標注入信息交流的價值”。24. 王芳:《Trips 協定下注冊商標的使用要求》,知識產權出版社2016年版,第10,12 頁。有觀點認為,商標使用主要用來傳播商品信息,經營者與消費者分別是信源和信宿,傳播媒介既包括像報紙和電視這樣的大眾媒體,也有商標和商品包裝這類獨特的傳播手段。25. 參見徐揚:《標志與傳播》,吉林大學出版社2011年版,第7 頁。有學者圍繞商標顯著性的形成與喪失,強調商標使用(更多是指廣告、媒介對商標的宣傳性使用)對消費者具有勸服作用。26. 參見程德安:《傳播學中的商標》,載《中華商標》2006年第7 期,第61-62 頁。還有觀點認為,商標傳播是經營者通過各種傳播手段持續地與消費者進行溝通、交流與互動,以期最大化地增加商標資產的過程。27. 參見杜國清,陳怡:《品牌傳播理論與實務》,中國傳媒大學社2018年版,第22 頁。其三,將商標使用理解為“傳播系統”。國外學者認為商標法早期確立了以保護信息傳播為基礎的立法模式,用來糾正商標假冒導致的信息錯誤。28. See Robert G. Bone, Hunting goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law, Boston University Law Review, Vol.86:3, p.549-556 (2006).還有國外學者主張現代商標法應回歸到“信息傳播系統”的立法模式,商標權的使用效力與禁用效力都旨在向市場傳遞可靠的信息。29. See Lionel Bently, From Communication to Thing: Historical Aspects of the Conceptualization of Trade Marks as Property, in Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research, England: Edward Elgar Publishing Press, 2008.遺憾的是,上述研究均未能在傳播學視角下對商標使用進行系統化闡述。

作為一種分析工具,傳播學理論為我們提供了三種不同的理解維度用以科學界定商標使用的現實意義與法律意義。具體而言,傳播行為不考慮消費者的識別效果,只關注商標使用人的主觀意圖;傳播過程著眼于商標使用的動態性,考察商標從經營者傳遞到消費者過程中的一系列環節和因素;傳播系統把商標使用看作是“過程的集合體”,不但考察某種具體的商標使用,而且考察各種商標使用之間的關系。可見,傳播學原理未過分夸張效果要件在信息傳播中的地位,而是將之合理地置于傳播過程的概念下。這或許可以理清商標使用行為、行為意圖以及行為效果三者之間的內在關系,為最終選擇適用“行為人主觀意圖標準”還是“消費者識別效果標準”來界定商標使用提供依據。

三、信息傳播維度下“商標使用”的三重意義

“商標使用”在我國《商標法》中具有三個維度的意義,需要進行嚴格的區分。傳播行為維度下的商標使用具有唯一性的解釋,特指行為人“用于識別商品來源”的使用行為;傳播過程維度下的商標使用是在商標使用行為的基礎上,附加多元化商標使用效果后形成的商標確權性使用或者商標侵權性使用;傳播系統維度下的商標使用是以《商標法》第四十八條定義的商標使用行為為基點,與其他條款中的商標使用效果共同構成完整的商標使用制度體系。

(一)傳播行為維度下的“商標使用行為”

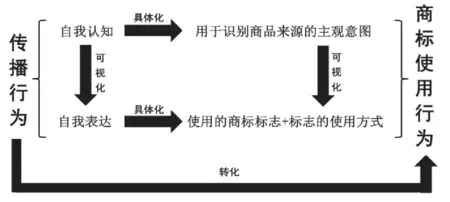

傳播行為的核心是向外界傳播信息。個體的傳播行為是通過自我表達來使外界充分了解和評價自己,從而實現從自我認知到相互認知的傳播動機;自我表達是指傳播者借助語言、行為以及其他表達形式,來將自己的心情、意志、態度以及身份地位等向他人加以表達的活動。30. 參見郭慶光:《傳播學教程》,中國人民大學出版社2011年版,第74-76 頁。質言之,自我表達是行為人傳播意圖的可視化。

商標使用是一種傳播行為。我國《商標法》第四十八條從“使用對象、使用方式以及使用意圖”三個方面對“商標的使用”進行定義。三者之間,“用于識別商品來源”的使用意圖是通過使用對象和使用方式實現可視化,前者是判定商標使用行為的判斷標準,后兩者是具體的判斷對象。而能否使理性消費者感知到經營者的使用意圖是商標使用行為成立的關鍵。

圖1 傳播行為維度下的商標使用行為

首先,經營者是否具有“用于識別商品來源”的使用意圖是判斷商標使用行為的核心標準。商品信息的傳播主要包括以口頭傳播為主的非文字符號形式,和以商標使用為主的文字符號形式。在早期的交易市場中,經營者與消費者是通過面對面的方式來傳播商品信息并完成交易。工業革命之后,隨著科學技術的不斷進步與交易市場的持續擴張,遠程交易逐漸成為主要貿易形式,口頭傳播的弊端日漸凸顯。在這種情況下,經營者迫切需要找到一種可以打破時空界限的新途徑,來向消費者表明商品的來源。商標能夠起到減少交流成本和簡化購物過程的作用。此后至今,商標使用行為成為經營者用于傳播商品信息的主要途徑。可見,“用于識別商品來源的目的”是商標使用行為的核心要件。為此,立法者反復斟酌,一度在修訂案中采用過“足以使相關公眾認為其作為商標使用的行為”的表述,31. 2011年公布的《商標法》(修訂草案征求意見稿)第51 條規定:本法所稱商標的使用,是指為生產、經營目的將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中,足以使相關公眾認為其作為商標使用的行為。但最終還是在《商標法》第四十八條對“用于識別商品來源”的目的要件予以認可。這一點也可以在《中華人民共和國商標法釋義》得到證實。32. 參見郎勝主編:《中華人民共和國商標法釋義》,法律出版社2013年版,第95 頁。此舉成功地將諸如在地圖上標注各種美食的商標等此類不具有指示商品來源(地圖)目的的行為排除在外。33. 參見袁曙宏主編:《商標法與商標法實施條例修改條文釋義》,中國法制出版社2014年版,第57 頁。與此同時,為避免產生歧義,立法者還對第48 條的官方譯文進行了修改,將“用于識別商品來源”中的“用于”由此前的“in order to”34. “The use of trademarks as stipulated in this Law refers to the affixation of trademarks to commodities, commodity packaging or containers, as well as commodity exchange documents or the use of trademarks in advertisements, exhibitions, and for other commercial activities, in order to identify the source of the goods.” 轉引自董炳和:《論商標法意義上的商標使用——商標法第四十八條的解釋方法》,https://mp.weixin.qq.com/s/jAwpxALmGKVzxVVsZRd_kA, 訪問日期:2022年8 月29 日。改譯為“for the purpose of”35. “For the purpose of this Law, the use of trademarks shall refer to the use of trademarks on goods, the packaging or containers of goods and the transaction documents of goods, as well as the use of trademarks for advertising, exhibition and other commercial activities for the purpose of identifying the sources of goods.”參見世界知識產權組織(WIPO)法規數據庫,https://wipolex.wipo.int/en/text/579988, 最后訪問日期:2022年9 月6 日。,進一步明確該術語是對經營者主觀意圖的規定。

其次,“用于識別商品來源”的使用意圖可以通過使用對象即商標標志來進行可視化的判斷。商標所攜帶的“意義”(商品信息)是通過“同型結構”即經營者所使用的標志來傳遞的。36. 參見易健雄、蒲奕:《“信息”與知識產權對象》,載《重慶郵電大學學報(社會科學版)》2009年第2 期,第26頁。既然商標標志是傳播行為的客體,那么商標標志的設計事關傳播內容,會對后續有效傳遞商品信息產生影響。一般來說,那些特點鮮明、容易記憶的商標標志更易吸引消費者的注意。包括商標在內的標志都具有三種不同維度的“意義”,分別是意圖意義(也稱為“傳播者的意義”)、文本意義(也稱為“標志的本體意義”)和解釋意義(也稱為“受傳者的意義”):意圖意義是行為人締造和使用標志的主觀想法;意圖意義表現于標志,在文本意義中實現具體化。37. 參見趙毅衡:《符號學原理與推演》,南京大學出版社2011年版,第50-53 頁;郭慶光:《傳播學教程》,中國人民大學出版社2011年版,第41 頁。如果意圖意義沒有在標志的文本意義中實現,“識別商品來源”就只是經營者的一廂情愿;如果標志的文本意義體現了意圖意義,那么“識別商品來源”在商標中就具有追溯可能性。由是觀之,商標的固有顯著性是商標標志文本意義的直接體現。根據“商標五分法”,經營者設計的商標以其固有顯著性為分類標準,從高到低可以劃分為臆造商標、隨意商標、暗示商標、描述性詞匯和通用名稱五類。在“商品信息爆炸”的時代,商標標志的固有顯著性越高,消費者越會將之作為某一產品出處的證明,而不會理解為是對其所附著產品的描述或裝飾。38. See Barton Beebe, The Semiotic Analysis of Trademark Law, UCLA Law Review, Vol.51:3, p.621 (2004).因此,高固有顯著性的商標標志更易被消費者感知到“用于識別商品來源”的使用意圖。

但是,并非所有的商標標志都具有較高的固有顯著性,商標的使用方式也可以作為“用于識別商品來源”可視化的判斷對象之一。傳播行為必須具有發散性,39. 劉然主編:《現代漢語辭海》,遼海出版社2003年版,第150 頁。消費者無法接觸到商標的使用方式難以稱之為“傳播”,故不構成商標使用行為。經營者無論采用何種方式,都應當通過商標將商品信息送達到潛在的消費者。40. See Mishawaka Rubber & (and) Woolen Manufacturing Co. v. S.S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942).其一,行為人必須實際實施第四十八條前半段規定的使用商標的行為方式,做到“主動使用”。前述傳播行為的機理表明,傳播者只有實施自我表達才能向外界傳遞內心的意圖。商標使用行為人應當有意識地去表達傳遞商品來源的意圖,所以商標使用行為必須是積極、主動的,而不能是消極、被動的。41. 參見李士林:《論商標使用與不使用的界定》,載《西部法學評論》2012年第4 期,第50 頁。其二,商標使用行為必須發生在商業活動中,做到“商業使用”。在封閉環境下試圖實施傳播行為是徒勞無獲的,商標的使用方式只有發生在商業活動中才具有商標使用行為的法律意義。對于商業活動范圍的理解,有廣義和狹義之分。廣義上的“商業活動”泛指一切與商品交易有關的行為,包括買賣活動、商品流通以及其他經濟行為等都屬于商業活動的范疇。相比之下,狹義上的“商業活動”是指“必須影響或可能影響所有人的商標的功能之一”。42. See Arsenal Football Club plc v. Mattbew Reed, Case C-206/01 (2003), para. 40, 42.本文認為,只要使用場所在市場具有流通可能性就符合“商業活動”的要求。換言之,商品的實際銷售以及實際銷售前的商業環節都屬于“商業活動”的范疇。如果商標不能在市場流通,消費者不可能感知到商標的存在。諸如將標志使用在合同、發票等內部文件的行為,由于商標未實際進入商業流通領域,這些使用方式都屬于物理貼附行為。其三,商標的使用方式應當使消費者在面對商品時感知到商標的存在,做到“公開使用”。傳播行為的實現與傳播者選擇的傳播方式密切相關,如果自我表達的方式無法被一般人感知,那么傳播行為未實際發生。早在2009年的“輝瑞案”43. 參見最高人民法院(2009)民申字第268 號民事裁定書。中,最高人民法院就指出消費者在選擇商品的時候,不可能看到被包裝在不透明錫紙內的商標,這種不可見的使用方式不構成商標使用行為。其四,商標需要置于商品的合適位置,使理性消費者能夠認識到該標志是商標,做到“突出使用”。否則,即便標志是在公開狀態下使用,也無法體現“用于識別商品來源”的使用意圖。美國學者通過修改某一描述性商標的使用位置、大小和顏色,在消費者群體中進行調查,結果顯示:同一商標在不同使用方式下,會出現截然不同的感知結果;標志在商品中所處的位置及其大小和顏色越醒目,被認為是商標使用行為的可能性就越大。44. See Thomas R. Lee, Eric D. DeRosia & Glenn L. Christensen, An Empirical and Consumer Psychology Analysis of Trademark Distinctiveness, Arizona State Law Journal, Vol.86:3, p.1097-1100 (2009).因此,商標標志具體使用的背景、位置、方式、大小和顏色會影響使用意圖的感知。45. See Mantra Group Pty Ltd v Tailly Pty Ltd., (No 2) [2010] FCA 291, para. 50值得一提的是,突出使用同樣也是辨別商標描述性使用和指示性使用的重要標準。不過,根據“是”與“非”的邏輯關系,“商標使用行為”的對立面是“非商標使用行為”,而描述性使用和指示性使用等商標正當使用行為不完全與非商標使用行為的范圍重合。換言之,我國《商標法》第五十九條第一款對商標描述性使用的規定只是列舉一種非商標使用行為的典型方式,不是所有的非商標使用行為都是商標的描述性使用。46. 參見凌宗亮:《商標性使用在侵權訴訟中的作用及其認定》,載《電子知識產權》2017年第9 期,第79 頁。總之,我們不能簡單認為只要具有第四十八條前半段規定的“物理貼附”或“觀念貼附”這兩類使用方式就構成商標使用行為,而應當遵循“用沒用-在哪用-怎么用”的判斷邏輯,具體從“主動使用、商業使用、公開使用以及突出使用”四個方面依次判斷“用于識別商品來源”的使用意圖。凡是不能同時滿足全部要求的行為方式均不屬于商標使用行為,所以諸如非傳播行為,以及“非用于識別商品來源”的傳播行為,都不是商標使用行為。

最后,“用于識別商品來源”的判斷適用“合理人”或“一般人”的擬制人標準,47. 參見孔祥俊:《論我國商標司法的八個關系——紀念<商標法>頒布30 周年》,載《知識產權》2015年第7 期,第19-20 頁。判斷主體是理性消費者。包括商標使用行為在內的各類傳播行為能否成立都由其特定的受眾進行判斷。關于商標使用行為的判斷主體,理論界現有四種方案可供選擇:(1)相關消費者,例如我國臺灣地區“商標法”第六條規定商標使用行為須“足以使相關消費者認識其為商標”;(2)相關公眾,我國《商標法》在第三次修法過程中曾考慮過以相關公眾作為商標使用行為的判斷主體;48. 2009年4 月28 日公布的《商標法》(第三次修改草案)第60 條第1 款規定:商標的使用是指在商業活動中,將商標用于以下情形,使相關公眾認識其為商標。參見張偉君:《〈商標法〉關于“商標的使用”定義條款由來、含義及其評價》,載《今日財富(中國知識產權)》2016年第4 期,第51 頁。(3)理性消費者,有學者指出商標使用行為的本質決定其必須采用理性消費者的標準;49. 參見袁鋒:《論商標侵權性使用——兼論我國<商標法>第48 條的理解與適用》,載《電子知識產權》2021年第11期,第16 頁。(4)商標使用者,有觀點指出“使用者”在商標使用制度中居于軸心位置。50. See Ilanah Simon Fhima, Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster, European Intellectual Property Review, Vol.28:6, p.321-328 (2006).其中,第四種方案最易排除。《商標法》第四十八條之所以在《商標法實施條例》(2002年版)第三條的基礎上,對“商標的使用”附加“用于識別商品來源”的使用意圖,實質上是要求經營者的使用必須向消費者傳遞商品來源的信息,51. 參見林秋萍:《質疑商標使用的識別作用——對〈商標法〉第48 條的思考及建議》,載《中華商標》2017年第8期,第81 頁。以確保“消費者認識到經營者是為了指示商品來源而使用商標”。52. 參見張德芬:《商標侵權中“使用”的含義》,載《知識產權》2014年第9 期,第4 頁。在剩余的方案中,(1)與(2)的差別是:商標法中的“公眾”還包括“經營者”,“消費者”只是“公眾”的主體類型之一。53. 參見周賀微:《商標法中“相關公眾”的適用研究》,載《知識產權》2021年第11 期,第45 頁。與前兩者相比,理性消費者不受到“相關”一詞的修飾,無需考慮與商標或商品類別的關系度,54. 參見李永明、劉筱童:《商標法中“相關公眾”的范圍界定》,載《浙江大學學報(人文社會科學版)》2019年第6期,第104 頁。故消費者的主體范圍遠大于(1)與(2)。本文贊成將“理性消費者”作為“用于識別商品來源”的判斷主體。這是因為法律對于“一般人”的要求通常來自品質和能力方面,55. 楊志利:《論合同解釋上的主客觀主義與理性人標準》,載《東方法學》2014年第5 期,第56 頁。以及“具有一般的智力、技能與處事能力以及社會中一般人所擁有的經驗見識和邏輯推理能力”。56. 蔣文玉:《理性人標準在侵權行為中的適用研究》,載《黑龍江省政法管理干部學院學報》2010年第12 期,第57 頁。除非存在特殊要求,“一般人”的構造過程中通常不會考慮主體的知識因素和地域因素。“相關公眾”在主體范圍上不但包括經營者,還與“相關消費者”一樣都對判斷主體的認知水平即“相關商品類別的知識儲備”提出了較高要求。57. 參見周賀微:《商標法中“相關公眾”的適用研究》,載《知識產權》2021年第11 期,第46-47 頁。但是,“用于識別商品來源”的判斷只看消費者能否在標志的使用方式中感受到商標的存在,不要求消費者對商品有著較高的熟悉度。因此,選擇范圍更為廣泛的“理性消費者”作為判斷主體更為適宜。

綜上所述,如果參照“AIDA”原則,那么廣告宣傳或者商品銷售一般會經歷Attention(引起注意)、Interest(發生興趣)、Desire(產生欲望)、Action(促成行動)等四個階段,而對其中商標使用行為的考察,應當停留在使理性消費者感知到商標存在的“引起注意”階段,而不包括以相關公眾作為判斷主體的后三個階段。

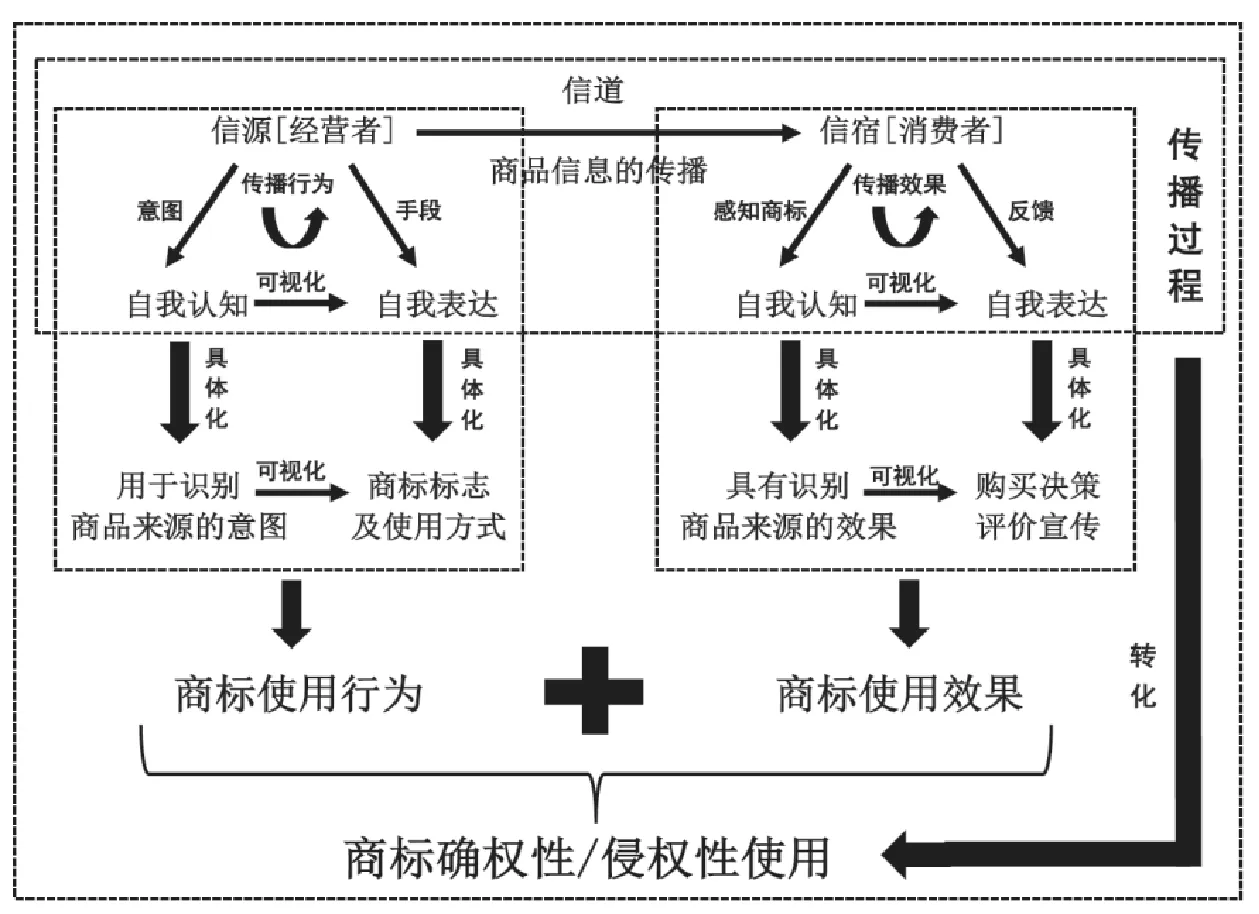

(二)傳播過程維度下的“商標確權性/侵權性使用”

“人際傳播”是個人與個人之間的信息傳播活動,包括從“準備”到“實施”再到“作用于某一受傳者心理”的過程。58. 參見郭慶光:《傳播學教程》,中國人民大學出版社2011年版,第61-71 頁。其中,傳播者和受傳者作為參與傳播的兩個主體分列信源與信宿。一次完整的人際傳播主要包括“傳播者的自我表達”以及“受傳者的自我認知”兩個階段。如前所述,自我表達需要建立在自我認知的基礎之上,具體指傳播者為將內心的傳播意圖表露于他人而實施的具體活動,通常以“傳播行為”來代之;自我認知是受傳者對新信息作出認識、推理和判斷的反應,同時還可能會引起受傳者心理、態度的變化以致最終做出“反饋”行為,通常以“傳播效果”來代之。59. 參見郭慶光:《傳播學教程》,中國人民大學出版社2011年版,第71-77,172 頁。對于二者的關系,傳播行為是在受傳者中產生傳播效果的前提,但是無法控制和預知傳播效果。相比之下,前述行為心理學完全抹殺受傳者自我認知的能力,認為“刺激”與“反應”是一體兩面的關系,受傳者只能被動接受傳播者灌輸的各種思想,所以行為的兩項構成要素是“刺激”和“反應”。如今,“刺激-反應”理論已經受到廣泛的質疑,傳播行為與傳播效果不能采取機械化的處理方式。商標使用行為與商標使用效果同樣如此。

商標使用與人際傳播的過程具有相似性。商標使用的信源可以理解為商品的經營者,信宿可以理解為市場中的消費者,二者都具有主觀能動性以及自我認知的能力。這是與前述狹義信息論視角下的商標使用忽視消費者個體解釋信息的最大不同。狹義信息論只是在方法論層面解決了信息傳遞的有效性和可靠性,但卻在認識論層面舍棄了一切帶有主觀價值判斷的成分。因此,從第一性意義上來說,商標使用的全過程不是商品信息從經營者傳遞給消費者的機械通信,60. 參見王太平:《論商標法中消費者的地位》,載《知識產權》2011年第5 期,第42 頁。而是“傳播行為→傳播內容→傳播效果”的傳播鏈,表現為商品信息的動態傳播過程。61. 參見倪朱亮、劉媛:《商標使用標準的質疑》,載李雨峰主編:《侵害商標權判定標準研究》,知識產權出版社2016年版,第195 頁;王芳:《Trips 協定下注冊商標的使用要求》,知識產權出版社2016年版,第72 頁。基于上述分析,商標使用行為與使用效果在第一性的實然狀態下具有區分性。但是,作為第二性的產物,法律具有擬制性與應然性。一個需要思考的問題是:商標法中的“商標使用行為”是指人際傳播原理中的傳播行為,還是說通過法律擬制為“人際傳播”即一種過程性行為更合適?后一種觀點下,使用效果也是商標使用行為的判斷條件之一,行為與效果表現為“不二分”的關系。

本文認為,商標法中不存在將商標使用行為與使用效果擬制為一體的解釋空間。一方面,商標使用行為與使用效果之間是“有因或有果”的關系。具體而言,消費者正確“識別商品來源”是商標使用效果的真實表達,這往往需要滿足兩個條件才能實現:其一,經營者要在商標標志與商品之間建立聯系;其二,消費者要切實認識到存在這樣一種聯系。62. 參見鄭其斌:《論商標權的本質》,人民法院出版社2009年版,第125 頁。由是觀之,經營者使用商標的行為只是消費者識別商品來源的前提與基礎。單憑借經營者個人的努力不可能取得識別品來源的效果,只有經營者與消費者在不斷的互動中達成認知上的共識,才能促使商標具有識別功能。63. 參見楊靜:《商標授權確權中地域性原則的重構——基于中美實踐的比較》,載《知識產權》2020年第3 期,第72 頁。有觀點認為,商標使用行為需要包含使用效果,恰恰是因為商標使用行為具有商標生成的意義。64. 參見劉維:《論商標使用行為的獨立性》,載《現代法學》2021年第6 期,第66 頁。該觀點存在一個邏輯誤區。因為商標使用行為只有實際產生了識別商品來源的效果,才能夠促使商標真正生成,而不是說為了確保商標能夠生成,商標使用行為必須包含效果要素。因此,商標識別效果是使用行為在滿足一定條件后取得的必然結果。至于所需條件能否滿足,則完全取決于經營者使用商標的方式、時間以及場所等能否使消費者認識到商品的出處。

圖2 人際傳播過程維度下的商標確權性使用/侵權性使用

另一方面,商標使用效果在商標法中具有多重法律表達。由于在不同語境下,商標使用效果背后的法理邏輯存在不同,所以各個條款對使用效果“有與無”和“多與少”的要求并不一致。例如,我國《商標法》正是出于這個原因,而以多項條款來分別調整不同情形之下搶注他人未注冊商標的行為。首先,《商標法》第十三條第二款未對特定關系作出要求,應當以相關公眾作為認知主體,故該條款對商標使用行為的效果要求程度最高,需達到為相關公眾熟知的程度;相比之下,第十五條第一款和第二款對特定關系人之間搶注行為的調整,其中第十五條第一款對特定關系的要求最為嚴格,僅限于代理、代表關系,故對商標使用的效果要求也最低,甚至不要求已經實際使用,而第十五條第二款對特定關系的要求次之,可以是合同關系、業務往來關系或其他特定關系,其對商標使用效果的要求措辭僅為“在先使用”;最后,《商標法》第三十二條在規定“禁止搶注”時要求使用效果必須達到“一定影響”的程度,即要求“為一定數量的相關公眾所知曉”。65. 參見周麗婷:《<商標法>第15 條第2 款的司法認定》,載《法律適用(司法案例)》2018年第12 期,第68 頁。如果按照商標使用效果的程度要求對上述條款進行排序,那么第十三條第一款與第十五條第一款將位于首尾,而第三十二條后段和第十五條第二款對商標使用的要求居于上述兩個條款之間。66. 參見北京知識產權法院(2016)京73 行初1441 號行政判決書。由是觀之,商標使用的類型化經過修正可以表述為商標使用效果的類型化。基于法律的形式理性,同一術語的概念在同一法律文本中應該盡可能保持一致。67. 參見王利明:《法學方法論》,中國人民大學出版社2011年版,第381-382 頁。而由于《商標法》很難從中提取出商標使用效果的共性表達式,所以第四十八條只能從傳播行為的維度定義商標使用行為,其本身是無法設置效果要件的。

事實上,傳播過程維度下的“商標使用”有別于傳播行為維度下的“商標使用行為”,更宜將之理解為理論界通常所述的“類型化的商標使用”,即商標確權性使用和商標侵權性使用。盡管當前“商標使用的類型化處理”造成了商標使用行為認定標準的多元化,但是類型化的分析思維仍有可取之處。可以說,這一觀念已經注意到了商標使用行為具有唯一性,以及商標使用效果具有多樣性的概念特征。具體而言,“類型化的商標使用”可以拆分為“‘一般+特殊’的兩步走”判斷思路:第一步,基于第48 條的一般性標準認定商標使用行為;第二步,基于《商標法》其他條款對商標使用效果的規定,在第一步的基礎上判斷商標使用行為屬于何種語境下的商標使用。因此,第四十八條一般不會單獨適用,更多是作為前置條件,與其他條款配套使用。比如說,適用第四十八條與第五十七條第一項和第二項要求的“混淆可能性”共同用于判斷商標使用行為是否構成商標侵權性使用。商標確權性使用與商標侵權性使用是商標使用行為經過商標法對其使用效果評價后被賦予不同法律意義的結果,在“商標授權確權”以及“商標侵權判定”中各自發揮作用。

綜上所述,“商標使用行為”以及“商標確權性使用”和“商標侵權性使用”是完全不同的概念,前者是傳播行為維度下的商標使用,后兩者是傳播過程維度下的商標使用。

(三)傳播系統維度下的“商標使用制度體系”

傳播系統是由各個相互聯系、相互作用的傳播過程共同組成的復合體。68. 郭慶光:《傳播學教程》,中國人民大學出版社2011年版,第48 頁。同理,系統維度下的商標使用不單指某一商標使用行為或者商標使用過程,而是泛指商標法中有關商標使用的全部規定。商標法作為一個法律規范上的閉合系統,應通過立法或者合理的解釋來實現各項制度的體系化,法律體系化的一般規則可以應用其中。69. 參見劉鐵光:《商標法基本范疇的界定及其制度的體系化解釋與改造》,法律出版社2017年版,第1 頁。考慮到立法會產生不必要的成本問題,本文經權衡后選用后一種路徑來構建商標使用的制度體系。而以“體系化”為核心立場的法教義學遵循法律解釋的實踐方法,70. 參見凌斌:《什么是法教義學:一個法哲學追問》,載《中外法學》2015年第1 期,第226-231 頁。將法律文本作為研究的基礎,尊崇法條和既有的法秩序,71. 參見侯猛:《社科法學的傳統與挑戰》,載《法商研究》2014年第5 期,第76 頁。可以為體系化地解釋我國《商標法》中有關商標使用的規定提供幫助。

1. 商標使用行為是制度體系的起點

商標使用行為將生產者、競爭者與消費者聯系在一起,在三者之間搭建起權利義務關系。首先,商標的形成源于持續的商標使用行為。馳名商標的持有人以及在先使用且有一定影響的商標持有人,可以憑借商標使用行為獲得的商標知名度來享有商標權,進而通過商標權的禁用效力去制止他人搶注以及禁止他人使用其商標。其次,注冊商標權需要商標使用行為來維持。商標權的取得在各國的立法模式中主要有兩種方式:一是使用取得,二是注冊取得。無論采用注冊主義的立法模式還是采用使用主義的立法模式,都必須通過商標使用行為來維持權利的效力,否則恐會面臨商標被撤銷的風險。最后,商標使用行為是引發商標侵權的前提。商標侵權性使用必須以“其他經營者未經權利人許可,擅自使用注冊商標”的行為作為前提,未構成商標使用的行為方式,一定不會導致商標侵權性使用的發生。總之,如果說法律關系是啟動法律保護的必要前提,那么商標使用行為則是建立商標法律關系的引擎。72. 參見付繼存:《商標法的價值構造研究:以商標權的價值與形式為中心》,中國政法大學出版社2012年版,第161頁。

2. 商標使用效果是制度體系的終點

從功能主義的視角來看,商標法關注的是行為產生的使用效果,即商標使用行為是否有效地改變了商標在消費者心中的含義。73. See Aloe Creme Laboratories, Inc. v. Milsan, Inc., 423 F. 2d 845 (5th Cir.1970).首先,顯著性決定商標的形成。任何一個商標都需要經歷一個逐步獲得顯著性的過程。74. 參見彭學龍:《商標法的符號學分析》,法律出版社2007年版,第141 頁。與作品的獨創性、發明創造的新穎性、創造性存在不同,商標權的確認不以使用行為作出新的貢獻為前提,只需在相關消費者中產生應有的商標使用效果。其次,顯著性決定商標的存廢。顯著性是一個不斷變化的動態效果,既可能從無到有、由弱變強,也可能從有到無、由強變弱,75. 參見張玉敏:《注冊商標三年不使用撤銷制度體系化解讀》,載《中國法學》2015年第1 期,第226 頁。這些變化完全“取決于消費大眾對商標之信賴與愛好”。76. 曾陳明汝:《商標法原理》,中國人民大學出版社2003年版,第131 頁。我國《商標法》第四十九條第二款將“通用名稱”以及“沒有正當理由連續三年不使用”作為商標撤銷的兩項事由。其中,通用名稱是因商標顯著性的退化和喪失所導致的一種客觀表現,是對商標使用效果現狀的真實反映;而“沒有正當理由連續三年不使用”是通過商標權人不具有“用于識別商品來源”的使用意圖,來推定注冊商標已經喪失顯著性。此外,混淆可能性決定商標使用行為是否侵權。商標侵權性使用的判斷首先要看行為人是否未經許可實施了使用行為,具體包括使用的商標標志及商品類別“相同或近(類)似”的判斷,最終是看商標使用行為是否產生混淆可能性。總之,商標法中諸如“顯著性”“商譽”“通用名稱”等眾多概念都是“建立在消費者對商標認知和聯想的基礎上”,而對于“混淆”“誤認”和“淡化”的判斷也完全取決于消費者的認知。77. 參見彭學龍:《商標法的符號學分析》,法律出版社2007年版,第113 頁。

3. 商標確權性/侵權性使用是制度體系的基本單位

縱觀國際公約和各國商標法的相關規定,商標使用的立法模式包括“總分式”和“分散式”兩種。第一種“總分式”的立法模式是先在總則或起到類似作用的章節中對商標使用行為進行統一規定,而后又在商標確權與商標侵權語境下對其商標使用效果進行補充。除我國《商標法》以外,我國臺灣地區以及美國和日本也都采取這種立法模式。我國臺灣地區所謂“商標法”總則第六條明確規定了商標使用的概念,而且這一概念同樣適用于商標確權性使用與商標侵權性使用。78. 參見我國臺灣地區智慧財產主管部門編印:《商標法逐條釋義》,2013年版,第10 頁。對此,我國臺灣學者指出商標維持語境下的商標使用只需具有識別功能,而商標侵權語境下的商標使用還必須產生不當影響,即“商標法”第六十八條規定的“混淆誤認之虞”。79. 參見黃銘杰:《「商標使用」規范之現在與未來》,元照出版有限公司2015年版,第94-95 頁。除此之外,美國《蘭漢姆法》在第四十五條將商標使用定義為“在商業中使用”之后,又在第十四條以及第三十二條就商標維持以及商標侵權語境下的商標使用情形進行了規定。而日本《商標法》首先在第二條第三款明確規定了商標使用的概念,后又分別在第50條第一款以及第三十七條分別規定了“注冊商標不使用的撤銷”以及八種“侵犯商標權的行為”。值得一提的是,日本《商標法》第三十七條并未提及混淆可能性的問題,這種狀況與中國2013年《商標法》修訂以前的狀況極為相似。但是,在司法實踐的某些案件中,日本法院還是在討論商標近似與否、商品類似與否的基礎上討論了消費者混淆。80. 參見李明德、閆文軍:《日本知識產權法》,法律出版社2020年版,第728 頁。

第二種“分散式”的立法模式是直接在散落的章節或條款中依據具體語境對商標使用進行規定。例如,TRIPS 協定在第十六條和十九條,對商標使用導致的侵權行為以及商標維持對商標使用提出的要求分別做出規定。此外,英國、德國是從維持商標權和侵害商標權的角度,采用不同的定義方式對兩種語境下的商標使用行為進行差異化規定:對于商標侵權性使用行為,采用列舉式的定義方法,明確規定具體的侵害方式;對于維持商標權的使用行為,采用概括式的定義方法,明確規定界定標準即必須“真正使用”商標。法國《商標法》首先在第二章“商標權利的取得”第L. 711-2 條規定顯著性可以通過商標使用獲得,其次在第三章“注冊賦予的權利”第L. 713-3 條將“可能在公眾意識中造成混淆”作為商標侵權的要件,最后在第四章“商標權利的移轉和滅失”第L. 714-5 條中對商標維持語境下的商標使用作出規定。

上述兩種立法模式都可以證明商標使用制度體系的基本單位是“類型化的商標使用”,即由商標確權性使用與商標侵權性使用構成。從內容上看,各國有關商標使用的立法表述均可以拆分為“使用+效果”的結構。其中,“使用”即為經營者使用商標的行為方式和行為意圖,立法者將其規定在第一種立法模式的總則章節,或者在第二種立法模式中不作具體解釋;而“效果”在商標法中具有多樣性,兩種立法模式會根據所處語境的不同,時而表述為“混淆”,時而表述為“顯著”。整體來看,兩種立法模式都保持商標確權性使用和商標侵權性使用的體系結構,只是由于“商標積極使用(即‘商標確權性使用’)和商標侵權使用的行為表現在總體上應該是一致的”,81. 張偉君、魏立舟、趙勇:《涉外定牌加工在商標法中的法律性質——兼論商標侵權構成的判定》,載《知識產權》2014年第2 期,第38 頁。故第一種立法模式單獨提取出“使用(行為)”這一公因式,對其進行統一規定,這也是兩種立法模式的不同之處。應當認為,在未特別說明語境的情況下,商標法中的“商標使用”特指傳播行為維度下的商標使用行為,其概念理解和認定標準不會因語境改變而發生變化。而商標使用的“DNA屬性”82. See Jeremy Phillips & Ilanah Simon, Conclusion: What Use is Use, in Jeremy Phillips & Ilanah Simon, Trade Mark Use, America: Oxford University Press, 2005.和“變色龍屬性”83. See Blue Bell, Inc. v. Farah Mfg. Co., 508 F. 2d 1260 (5th Cir.1975).都是對傳播過程維度下商標確權性/侵權性使用的描述。前者是指“類型化的商標使用”作為商標使用制度體系的基本單位,從商標的產生到商標的死亡,從權利的維持到權利的保護,貫穿商標法始終;84. 參見杜穎:《社會進步與商標觀念:商標法律制度的過去、現在和未來》,北京大學出版社2012年版,第12 頁。后者是指商標使用效果的多元化使得“類型化的商標使用”,具有商標確權性和商標侵權性使用等非唯一的表現形式。

4. 商標權是制度體系閉合的樞紐

商標使用行為是商標權的基本內涵。商標權的效力從“使用”與“禁用”兩個方面來理解已經成為理論界的共識。商標使用權是從積極權利方面確認注冊人使用商標的范圍,而商標禁用權是從消極權利方面規定控制第三人行為的范圍。二者的內容與效力都是有關商標使用行為的權利,或者是商標權人自行使用和許可他人使用注冊商標,或者是商標權人禁止他人使用與其注冊商標相同或相似的標志。

商標使用效果決定商標權的外延。混淆可能性不但是認定商標侵權的主要依據,還是商標注冊審查的重要尺度。85. 參見彭學龍:《論“混淆可能性”——兼評<中華人民共和國商標法修改草稿>(征求意見稿)》,載《法律科學(西北政法學院學報)》2008年第1 期,第130 頁。其一,商標禁用權的范圍依照混淆可能性來確定,這一點無需再做過多解釋。其二,商標使用權的范圍受限是為了避免產生混淆效果。我國《商標法》第五十六條也明確規定:注冊商標的專用權,以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。這是因為“改變注冊商標顯著性特征的非規范使用行為,不視為是對已授權的注冊商標的使用”,86. 參見孔慶兵:《案件分析:注冊商標非規范使用的侵權認定》,https://mp.weixin.qq.com/s/hfPZB3N1pSkgG81qEi5kHg, 最后訪問日期:2022年10 月24 日。其法律效果相當于使用一個未注冊商標。我國是采用注冊取得商標權的國家,每一次商標申請都需要經過嚴格的審核才能完成注冊。如果經營者的商標使用行為超出了核準注冊的商標和核定使用的商品范圍,在未完成變更申請的情況下,仍存有引發混淆效果的可能。為避免這種情況的發生,權利人只能在注冊范圍內使用商標。因此,商標使用行為在商標使用權中的范圍遠小于商標禁用權,不及于近似商標或相同商標在類似商品上的使用。

四、商標使用行為與使用效果二分的判斷思路

基于上文分析,在司法實踐中處理商標使用的問題時,應當區分判斷商標使用行為以及商標確權性使用和商標侵權性使用,在前者與后兩者之間形成邏輯遞進的判斷次序。本文認為,商標使用行為與使用效果二分的認定思路是實現這一目的的有效途徑。“二分法”(或“兩分法”)的表述在商標法領域并不陌生,尤其是在商標侵權判定標準的構成要件上,商標使用的認定與混淆可能性的判斷已經成為并重的兩項步驟。但需要指出的是,本文所言“二分”具有三層含義:第一,商標使用行為的構成要素及其認定標準不應考慮商標使用效果,使得《商標法》第四十八條之“用于識別商品來源”回歸到主觀意圖的立法本意;第二,商標使用行為具有先決性地位,需要進行優先判斷;第三,商標侵權性使用仍然遵循“商標使用行為+混淆可能性”判斷邏輯。

(一)商標使用行為與使用效果獨立判斷

目前,消費者識別效果標準的適用致使商標使用行為與使用效果不二分的現象非常普遍,尤其表現在商標侵權的判定上。盡管商標侵權行為的判斷無論是采用“二要件說”87. “二要件”為“‘商標使用行為’+‘混淆可能性’”。參見李士林:《商標使用:商標侵權先決條件的檢視與設定》,載《法律科學(西北政法大學學報)》2016年第5 期,第145-146 頁。還是“四要件說”88. “四要件”為“‘商標使用行為’+‘商標相同或近似’+‘商品相同或類似’+‘混淆可能性’”。參見蔣萬來:《商標使用的恰當定位與概念厘清》,載《政法論壇》2016年第3 期,第179 頁。,商標使用行為與混淆可能性都具有獨立的要件地位,但是這種字面上的獨立性未真正實現概念上的分離。因為在司法實踐中一般會將使用效果納入到商標使用行為的認定標準中,導致效果要件在商標使用行為與混淆可能性中重復判斷,最終出現“凡是構成商標使用行為的一定存在混淆可能性,凡是不構成商標使用行為的一定不存在混淆可能性”的現象。在司法實踐中處理商標使用的相關問題時,應堅持商標使用行為與使用效果相互獨立的判斷思路,具體理由如下:

第一,法理邏輯以及現行立法模式下的應然選擇。基于商標使用行為的唯一性與使用效果的多元化屬性,如果把二者共同擬制于“商標使用”的概念之下,則不符合商標法的內在原理,還會導致商標使用行為在商標法中具有多重含義。為此,我國《商標法》采用統一規定商標使用行為、分條款規定商標使用效果的立法模式。以第四十八條作為唯一依據,適用行為人主觀意圖標準,通過觀察使用對象和使用方式來確定行為人是否具有“用于識別商品來源”的使用意圖,是判斷商標使用行為的正確路徑。而商標使用效果是商標確權性使用和商標侵權性使用的判斷因素,不應在判斷商標使用行為的階段來考慮。因此,鑒于現下流行的消費者識別效果標準更關注商標使用的行為結果而非行為方式,從而導致《商標法》第四十八條淪為空設,故不宜繼續用以判斷商標使用行為。

第二,使用行為與使用效果在判斷因素上存在顯著差異。例如,只有同時滿足“在先使用”和“有一定影響”的要求,才屬于《商標法》第三十二條規定的禁止搶注之情形。兩項要求之間是并列關系,“在先使用”是針對經營者的主觀行為要求,而“有一定影響”是針對消費者群體的客觀效果要求,二者之間不存在必然的聯系,需要分別進行分析。89. 參見劉書瓊:《何認定<商標法>第31 條中的商標“使用”——兼評“陸虎”商標糾紛案》,載《中華商標》2011年第8 期,第51 頁。而對于商標侵權性使用,有觀點認為商標使用行為的認定無法脫離混淆可能性的論述,90. 參見趙旭:《商標性使用作為商標侵權前提的反思》,載《知識產權》2021年第9 期,第68-69 頁。所以商標侵權性使用在混淆可能性之外加入商標使用行為的判斷,表面上看會起到過濾功能從而提高案件審理的效率,但事實上可能會引發商標使用行為與混淆可能性的沖突。91. 參見姚鶴徽:《商標侵權構成中“商標使用”地位之反思與重構》,載《華東政法大學學報》2019年第5 期,第150-151 頁。然而,商標使用行為與混淆可能性的判斷因素存在明顯的差異。依據最高人民法院頒布的司法解釋,判斷商標使用行為是否會導致混淆可能性,需要以相關公眾的一般注意力為標準,具體考慮標識是否相同或者近似,兩種商品是否相同或者類似,注冊商標的顯著性和知名度,兩種商品在功能、用途、生產部門、銷售渠道、銷售對象等方面是否相同或者易使消費者認為二者存在特定聯系。92. 《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第10 條。對此,美國第二巡回上訴法院在Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.案93. See Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 495 (2nd Cir. 1961).中,也對混淆可能性的認定要素做出了細化的規定,包括:(1)注冊商標的顯著性;(2)商標標志的近似度;(3)相關市場;(4)侵權人的商標;(5)實際混淆;(6)侵權產品的質量;(7)相關公眾。由是觀之,混淆可能性的判斷并不涉及行為人的主觀意圖,這與《商標法》第48 條以行為人的使用意圖作為判斷商標使用行為的核心標準相差甚遠。概言之,商標使用行為的判斷適用行為人主觀意圖標準,僅著眼于被控侵權人使用商標的方式,站在理性消費者的視角來判斷行為人的主觀意圖;而混淆可能性適用消費者識別效果標準,其判斷過程更為復雜,需要合理推測相關公眾的心理狀態。

第三,具有適用可行性。我國既有判例已經體現了商標使用行為與使用效果分離的理念。在“‘SPEEDO’引發的兩起涉外定牌加工商標侵權糾紛案”94. 參見浙江省高級人民法院(2014)浙知終字第24,25 號民事判決書。中,一審法院認為定牌加工本質上是商品銷售,屬于商標使用行為,而后又從相關公眾的角度指出加工商的行為會導致消費者產生混淆,嚴格遵循商標使用行為與使用效果二分的裁判思路;隨后,二審法院支持了一審法院在認定商標使用行為時適用行為人主觀意圖標準的做法,指出“商標使用是一種客觀存在的行為,不應因為使用人的不同或處于不同的生產、流通環節而作不同的評價”,仍未將效果因素納入到商標使用的認定過程。此外,針對定牌加工行為能否使在先使用人獲得在先商號權的問題,北京市高級人民法院曾在2017年的“‘YAKIMA’產品定牌加工案”95. 參見北京市高級人民法院(2017)京行終978 號民事判決書。中指出,在先權利包括商號權益,但商號獲得保護的權益基礎是在中國大陸使用并具有一定知名度,為相關公眾所知悉,定牌加工行為不能使涉案商號在中國大陸相關公眾中具有一定影響。盡管法院以此否定了未在國內市場流通的定牌加工產品在相關公眾中產生商標使用效果的可能性,但同時也在裁判文書中明確了定牌加工行為可以視為商標使用行為。綜合來看,本案中法院對于定牌加工行為的態度可以歸納為:定牌加工行為是一種商標使用行為,但是無法在我國產生商標使用效果。這是一種典型的商標使用行為與使用效果二分的裁判思路。

第四,不會導致法律效果與社會效果背道而馳。司法裁判需要追求法律效果與社會效果的統一。從表面上看,適用二分思路會使得商標使用行為的判斷陷入一種“行為主義”的思維邏輯。盡管這種以行為主義為指導所取得的裁判結果更符合形式正義,但難免會面臨其社會效果是否具有實質正義的質疑。96. 參見鄧宏光:《為商標被動使用行為正名》,載《知識產權》2011年第7 期,第14 頁。因為實踐中很可能會出現當商標使用人意欲用于識別商品來源,但卻未能實現此目的;或者面對商標侵權的指控,行為人抗辯自己根本不具有商標使用的行為意圖的情況。然而,任何涉及行為人主觀意圖判斷的情形都會面臨這一困境,這不是適用行為人主觀意圖標準來認定商標使用行為時才出現的獨有問題,民法上行為人主觀過錯的判斷就是很好的例證。法教義學下的“行為與效果相互獨立”只需要解決《商標法》第48 條在實踐中能否體現法律規定的有效性。而如何處理行為人“內心意圖”與“表現意圖”不一致的情況,則取決于行為意圖的法律判斷標準。因此,“行為與效果相互獨立”的設想本身不會導致法律效果與社會效果的背離。

(二)商標使用行為是判斷使用效果的前提

在商標使用行為與使用效果的判斷次序上,理論界存在兩種觀點。一種觀點認為,商標使用行為與使用效果的判斷是一種并列關系,不存在絕對的先后順序;97. 參見呂炳斌:《商標侵權中“商標性使用”的地位與認定》,載《法學家》2020年第2 期,第77 頁。另一種觀點認為,商標使用行為是判斷使用效果的先決條件,商標侵權性使用的判斷必須以存在商標使用行為作為首要前提。98. 參見袁鋒:《論商標侵權性使用——兼論我國<商標法>第48 條的理解與適用》,載《電子知識產權》2021年第11期,第11-14 頁。本文支持后一種觀點。

首先,根據《商標法》的相關規定可得,商標使用行為是判斷商標確權性使用的前提條件。《商標法》第十一條第二款為原本不滿足注冊條件的標志提供了救濟途徑,第十一條第一款中規定的那些“不具有顯著性的商標”經過“使用”之后,取得顯著特征的可以申請注冊。根據商標法的基本原理,在使用人未申請商標注冊之前,同時滿足上述兩條款要求的商標標志都屬于未注冊商標。有學者認為在這種情況下,商標使用行為已經被隱含在顯著性的判斷中,無需再單獨判斷主張權利的主體是否存在商標使用行為。99. 參見劉鐵光:《商標法基本范疇的界定及其制度的體系化解釋與改造》,法律出版社2017年版,第107 頁。然而,如果申請人無法證明自己存在商標使用行為,那么商標行政主管部門必然不會同意其注冊申請。一旦執意以顯著性作為唯一的注冊依據,很有可能會出現商標搶注的行為,最終導致真正的未注冊商標權人以第三十二條為依據提出異議。第十三條第二款規定的“未注冊馳名商標”也可以依據上述解釋路徑得出同樣的結論。與前述條款不同的是,現行的規范性文件未對第四十九條“連續三年不使用注冊商標”中的使用效果進行解釋。此時,如果不以第四十八條為依據來區分商標使用行為與象征性使用商標的行為,商標確權性使用的判斷將失去其應有之義。同理可得,盡管第三十一條所述“同一天申請的,初步審定并公告使用在先的商標”中的“使用在先”未明確使用效果,但如果“使用”不符合第四十八條的規定,則不滿足優先注冊的條件。

其次,盡管商標使用行為是判斷混淆可能性以及成立商標侵權性使用的前提條件已經在《商標侵權判斷標準》第三條中以立法形式明確,100. 參見國家知識產權局頒布的《<商標侵權判斷標準>理解與適用》第3 條。但是實踐中仍然存在一些適用問題需要解決,而且理論界的諸多質疑也需要回應。如前所述,實踐中商標侵權性使用的判斷已經淪為商標使用行為一定會導致商標侵權。從結論的得出過程來看,以相關公眾的感知作為切入點來判斷商標使用,實則采用了一種結果倒推行為的邏輯思路,與混淆可能性的判斷如出一轍。一旦被控侵權人在相同或類似的產品上貼附與注冊商標相同或相似標志的行為被認定為商標使用行為,其必然會導致消費者混淆。或許是受到這種適用邏輯或結論的影響,有學者指出商標使用行為與混淆可能性不存在因果關系,可以顛倒二者的判斷順序。101. 參見趙旭:《商標性使用作為商標侵權前提的反思》,載《知識產權》2021年第9 期,第68-69 頁。這種邏輯關系上的混亂仍是商標使用行為與使用效果未分離造成的,與其說商標使用行為的先決性不能成立,不如說商標使用行為的獨立性受到了質疑。從理論上來說,具有獨立地位的商標使用行為與商標侵權性使用的關系存在三種情況:其一,構成商標使用行為且侵犯商標權;其二,構成商標使用行為但未侵犯商標權;其三,未構成商標使用行為,不存在構成商標侵權性使用的可能。混淆可能性是聯系商標使用行為與商標侵權性使用的紐帶,只有使用行為“容易導致混淆”,才能認定侵權事實存在。作為商標侵權性使用的必備要件,商標使用行為與混淆可能性之間是必要不充分的關系。102. 參見張書青:《商標侵權四要件之間的邏輯關系》,載《人民司法(案例)》2018年第17 期,第84 頁。換言之,存在商標使用行為不一定就存在混淆可能性,但是混淆可能性必須以存在商標使用行為作為前提。此外,還有觀點認為商標使用行為的先決性,可能會導致實踐中大量不構成商標使用行為卻造成混淆可能性的使用人逃脫商標侵權的認定。103. 參見姚鶴徽:《商標侵權構成中“商標使用”地位之反思與重構》,載《華東政法大學學報》2019年第5 期,第150-151 頁。需要指出的是,商標使用行為的先決性只在判斷商標侵權性使用時才具有意義,不宜在商標侵權判定中泛談商標使用的“安全閥”或“看門人”104. See Uli Widmaier, Use, Liability, and the Structure of Trademark Law, Hofstra Law Review, Vol.33:2, p.603-607 (2004).屬性。這是因為,一方面商標侵權性使用只是《商標法》第五十七條規定的六種商標侵權行為之一,并非所有的商標侵權行為都遵循“商標使用行為+混淆可能性”的判斷邏輯;另一方面混淆的產生不止源于商標使用行為,還可能產生于商品裝潢、商品名稱等錯誤的使用,需要適用《反不正當競爭法》第六條對此類行為進行規制。因此,只有在判斷商標侵權性使用時,堅持商標使用行為的先決性才具有意義。

五、結語

“商標使用”是商標法律制度中的一個關鍵性概念。目前,司法實踐中更傾向適用消費者識別效果標準來認定商標使用,而理論界也普遍認可商標使用的構成要素中包括消費者的認知效果。由此就造成了商標使用的理解與認定出現了行為與效果不分離的情況,但是這種解釋路徑與現行《商標法》中的相關規定并不相符。本文從傳播行為、傳播過程和傳播系統三個維度分析商標使用,意在揭示商標使用在商標法中的三重意義。其中,傳播行為維度下的商標使用行為由《商標法》第四十八條明確規定,特指通過主動使用、商業使用、公開使用以及突出使用具備固有顯著性的商標標志,來向理性消費者傳遞“用于識別商品來源”的使用意圖的行為。傳播過程維度下的商標使用過程不但要從經營者角度考察商標使用行為,還要從消費者角度考察商標使用效果,其在商標法中明確指向商標確權性使用和商標侵權性使用。二者都是在商標使用行為的基礎上,附加多元化的商標使用效果后形成的新概念,同時也是傳播系統維度下商標使用制度體系的基本單位。在具體構成上,完整的商標使用制度體系包括第四十八條定義的商標使用行為,以及其他條款定義的商標使用效果。基于以上分析,本文建議在司法實踐中遵循“商標使用行為與使用效果二分的思路”來處理商標使用的問題,分別適用行為人主觀意圖標準與消費者識別效果標準,來區分判斷商標使用行為以及商標確權性使用和商標侵權性使用,肯定前者在此類問題中的先決性地位,從而在前者與后兩者之間形成邏輯遞進的判斷次序。