荷蘭鹿特丹市水韌性規劃建設及對其啟示

陳一丹 翟國方

摘要:水資源既是城市發展的機會與動力,又給城市帶來風險與挑戰,而韌性規劃為保障城市空間安全提供了有效的理論支撐和技術支持。荷蘭鹿特丹市在氣候變化過程中面臨洪水干旱、淡水短缺、海水倒灌等多重威脅,采取了大量韌性規劃策略來應對水風險。在系統分析梳理鹿特丹水韌性規劃建設的實踐后,發現鹿特丹通過確立水韌性理念和科學評估風險,分類制定應對策略,并使之融入空間規劃,建立切實可行的實施路徑,有效提升了鹿特丹的城市韌性。鹿特丹水韌性規劃建設的成功經驗,值得我國城市水安全建設與“韌性”提升的規劃實踐借鑒。

關鍵詞:水韌性;空間規劃;鹿特丹;規劃策略

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2022.01.001

水是氣候變化施加影響的主要媒介。近年來我國許多城市頻繁遭遇極端天氣,如“7·20”河南特大暴雨造成了巨大的人員傷亡和經濟損失,而極端氣候對水安全造成的威脅或危害,不僅局限于洪澇災害,易被忽視的干旱、水資源枯竭,水污染及水環境惡化等問題也屬于涉水災害風險,都嚴重威脅著城市水安全。如何增強城市應對水風險的適應能力、提高城市安全韌性,逐漸成為國內外城市關注的熱點。我國在2020年十九屆五中全會上首提建設“韌性城市”并上升為國家戰略,將韌性理念融入國土空間規劃體系建設中。荷蘭鹿特丹市則頒布了《鹿特丹氣候適應戰略》(2013)[1]、《鹿特丹韌性戰略:為21世紀做好準備》(2016)[2]、鹿特丹《水計劃》[3]等韌性規劃來應對氣候變化及其相關風險。

鹿特丹市素有“水城”之稱,是位于南荷蘭省新馬斯河畔的三角洲城市,近90%的土地海拔低于海平面,長期受到河流洪水和海洋洪水的威脅,加之氣候變化帶來的負面影響與水密切相關,包括海平面上升、持續增加的強降雨和干旱等風險都使這座海岸城市面臨著日益嚴峻的挑戰。[4]應對氣候風險的重要性和緊迫性促使鹿特丹對水資源、水安全與水生態提出了更高要求。在此背景下,鹿特丹本著加強水韌性的思路,將氣候變化和水風險管理納入城市的中長期發展規劃中,結合空間規劃建設在水風險治理方面進行了大量探索,最終以城市創新應對水風險聞名。我國沿海不少城市與鹿特丹有著相似的空間特征,也面臨著相似的風險沖擊與壓力,因此通過分析鹿特丹水韌性規劃建設的成功經驗,可以為我國城市韌性規劃提供參考和借鑒。

一、鹿特丹水韌性規劃演變歷程

(一)水韌性思路轉變

荷蘭在20世紀經歷了多次大型洪水,1953年北海風暴沖破了西南部海堤造成大型洪災,隨后荷蘭啟動全國“三角洲工程”。1991年鹿特丹在其新航道的西端建造可調節式風暴潮防護壩——馬仕朗防風暴大壩(Maeslantkering),以工程手段攔壩蓄水,并將局部地區堤防標準提高為萬年一遇。[5-6]此時的鹿特丹以及整個荷蘭都是與水作斗爭,采取的是抵御洪水的治水思路。

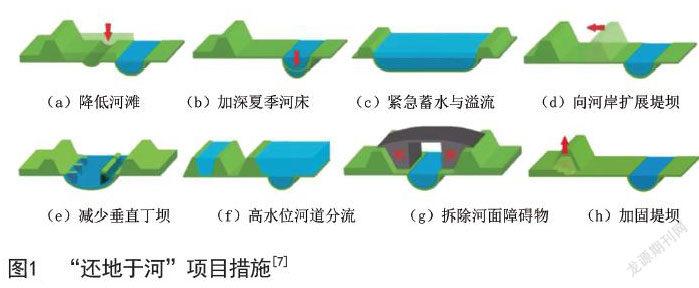

1993年和1995年連續降雨造成的洪水讓荷蘭南部的堤防幾近崩潰,之后荷蘭提出了新的雨洪措施和風險評估機制。并于1996年通過新《防洪法案》,提出在新世紀建設“還地于河”工程,即拓寬河道,拆除河面、河岸建筑物,擴大河灘等,給河流創造更多的空間(圖1)。鹿特丹也結合“水土整合”“分區滯洪”、灰綠基礎設施等措施來調節城市建設與水的關系。[7]這時治水理念從抵御洪水轉向部分適應,出臺了一系列政策文件加強水的韌性,并與空間規劃不斷融合。[8]鹿特丹不再把“水”視為城市發展的阻礙,而選擇“與水共生”,打開了水風險治理的全新思路,也由此成為荷蘭水風險治理轉型的典型代表。

與此同時,對鹿特丹水韌性規劃建設的研究也日益增多,有學者圍繞“水韌性(Water resilience)”一詞,[9]系統總結了與水韌性相關的研究,提出城市要通過適應性治理來應對未來的水變化。在國際上,鹿特丹應對水風險的韌性規劃與管理經驗受到廣泛關注。[10-14]鹿特丹規劃中的“水韌性”可以理解為,城市水系統能夠快速有效地預防、吸收、適應,從與水相關的擾動中恢復過來,并使其結構和功能達到更先進狀態。

(二)涉水政策演變

隨著國家治水理念和頂層設計的轉變,鹿特丹對水系統潛在沖擊的認知不斷提升,水韌性理念也融入多元目標的城市發展愿景,進而促進社會生態全方位建設(表1)。

2001年,鹿特丹市政府聯合區域水務委員會發布《水計劃1》(Water plan 1),制定了諸多防洪防水措施來抵御強降雨。此時的治水思路尚未實現政策上的轉變,抵御為主的干預措施也使城市愈來愈“防水”。[3]

2005年鹿特丹的“洪災”主題建筑雙年展上,市政府和區域水務委員會推出《2035年鹿特丹水城規劃》(Rotterdam Water City 2035),并于2007年提出該規劃的官方文件《水計劃2》(Water Plan 2),并以每五年為執行期實施。《水計劃2》(2007—2012年)執行計劃摒棄了之前一味采取剛性抵御,完全控制自然的做法,采取“與水共生”的方式,將水管理措施和城市空間規劃進行結合,重點解決堤外地區洪泛風險、水質污染等水問題。到2013年,鹿特丹發布《水計劃2》評估結果和2013-2018年執行計劃,針對水安全、水量、水質、排污系統四方面亟需重點建設的內容,[3]確定新的措施與建設項目。因此《水計劃2》對水資源的利用其實是一個在進行中不斷調整的過程,在改善現有空間的同時也促進了城市未來發展,激發城市活力和經濟吸引力。

2016年,鹿特丹發布《鹿特丹韌性戰略:為21世紀做好準備》,明確指出韌性水系統是實現水安全的前提。[2]水韌性規劃建設則有助于鹿特丹成為一個有吸引力、發展強勁且不受氣候影響的三角洲城市。

其中,《水計劃1》是以剛性防御措施為主,但隨著鹿特丹對水沖擊的認知轉變,之后的《水計劃2》等韌性戰略都是從吸收適應水沖擊的角度,結合空間規劃進行水韌性建設,如河流防洪方面,從依賴加固和抬升堤壩轉變為給河流足夠的空間,使其消化水位的變動等,這些建設行動的探索都是在不斷提高鹿特丹城市的水韌性。

二、鹿特丹水韌性規劃的主要特征

鹿特丹水韌性規劃具有兩個方面的顯著特征:一是結合水風險評估進行空間規劃,對不同城市空間分類實施韌性措施;二是為水韌性規劃創造更多的社會經濟效益,并推動城市價值的全面提升。

(一)基于水風險評估的空間規劃

鹿特丹空間規劃策略是基于建設存量、未來風險評估的基礎上,提出多種與水協調發展的方式。[20]鹿特丹首先針對本地突出的水風險進行了全面、精細的評估,內容包括氣候變化帶來的城市及周邊水域的整體風險,如海平面上升、極端降雨、極端高溫等;其次將水風險與基礎設施、商業活動、人口分布等進行詳細的經濟社會交叉分析;最后再開展相應的城市規劃和發展政策設計,呈現了完整的氣候風險評估及干預政策設計閉環。

風險評估采用荷蘭氣象局建立的預測未來氣候變化場景模型,選取氣候變化較為極端的場景,[14]即全球氣溫在2050年相對1990年將升高2℃,海平面在2100年相對1990年將上升35~85厘米。評估結果如圖2所示,[1]表明鹿特丹未來將面對更加頻繁、更大強度的降雨,頻率更大的風暴,以及海平面上升造成的風暴面上升,這些均會加劇潰堤、洪災的風險,洪災頻率和洪水深度也將隨之增加,直接對城市基礎設施造成沖擊,帶來人員傷亡和經濟損失的風險;同時,干旱天氣出現的頻率也將增加,可能造成地下水位下降,進而導致地面沉降等,疊加海平面上升將會使海水倒灌入侵內河水體,造成對建成區、動植物群的破壞以及水質下降、淡水供給不足等問題。通過評估,鹿特丹明確了未來規劃建設必須直面與水相關的三類風險:洪水、強降雨、干旱。[1]對此鹿特丹在空間規劃中充分考慮與水相關的韌性措施,將水韌性理念直接轉化為空間設計方法與實施策略。

鹿特丹本著在城市各類空間實施適合的韌性措施,為環境、社會、經濟和生態帶來更多的正外部性的原則,制定空間規劃。鹿特丹采取了“分區滯洪”的規劃策略,[7]即在極端情況下根據不同分區的土地利用類型,確定淹沒順序,保障高密度建成區的安全性。具體則根據韌性建設的需求對城市空間分類,明確每種城市空間類型可行的設計和規劃方法,如在河口地區預留空白用地以承受或消解未來的周期性洪水,而對于重要的公共區域則將水位變化與建筑建設標準關聯。[4]除合理的土地利用策略外,鹿特丹采取了更多結合創新技術和傳統方法的韌性改造行動,以增加對水風險的防御、適應能力。

(二)水韌性推動城市價值的全面提升

具有水韌性的措施相較于傳統的工程性抵御措施更能適應洪水、堤壩崩塌、水源短缺等極端情況,也具有更好的長期效益,在經濟、社會、環境、生活等多方面創造更大的附加值。[1]以港口地區為例(圖3),要應對氣候變化給涉水基礎設施帶來的額外風險,則需要更具韌性的干預措施來保證關鍵基礎設施的穩定運行,如建設小型堤防、防洪防旱工程等,這些水韌性措施提高了城市資產價值,將水資源“風險”轉變為水資源“資產”,在創造經濟附加值的同時,帶動了城市設施提升和經濟發展;具有韌性的城市基礎設施能夠提供更安全的營商環境,也更容易吸引投資,[14]從而提供更多的就業選擇和社會附加值;許多緩解和適應措施都結合了生態景觀,如將儲水工程融入城市景觀來形成藍綠廊道、種植淡咸水交互植物來改善水質,在有效維護生物多樣性、創造環境附加值的同時,也增強了城市的宜居性;結合生態景觀的韌性建設也創造了更多的休閑空間,如藍綠屋頂空間、兼備雨洪管理和公共活動的城市水廣場等,都提供了具有吸引力的活動空間,創建生活附加值并提高了居民生活質量和城市公共空間品質。

鹿特丹為保證韌性戰略順利實施,在韌性管理體制上也進行了前瞻性探索,于2016年設立“首席韌性官”,[2]實現跨部門、跨層級和跨行政區域的組織管理,協調并優化跨部門的發展策略和行動,避免不必要的競爭。同時鹿特丹強調除政府自身需要從思想和行動上建立韌性思維外,市民和團體組織也應該由下而上積極參與韌性規劃,例如社區尺度的水適應措施就可以由市民實施、為市民服務,鹿特丹的綠色屋頂建設行動就有大量市民深度參與。

三、鹿特丹水韌性規劃建設策略

鹿特丹在水韌性規劃建設實踐中進一步細化應對水風險的空間規劃干預舉措,提出具體的設計原則,因地因時地制定適應性策略和行動計劃(圖4)。[1-2]

(一)應對洪水災害的適應性策略

鹿特丹在應對洪水災害時,系統性地采取工程性抵御和韌性適應相結合的策略,以增強適應性。主要策略有:

1.剛性抵御的工程措施

攔海大壩是保護鹿特丹不受海浪風暴潮侵襲的重要屏障。因此鹿特丹不斷優化馬仕朗防風暴大壩設施,以確保兩座扇形浮動式閘門在風暴來臨時可以迅速合攏,對風浪進行調節管理(圖5)。此外,對不符合現行標準的堤防和碼頭等防洪設施進行加固;對港口等堤外地區的關鍵基礎設施采取更高的設防標準,[14]保證災時可及時恢復供水供電等基礎保障。

2.設計靈活的適應性措施

鹿特丹考慮到未來可能出現更高的河流水位和被淹沒的可能性,在沿岸地區保留更多的冗余空間,以便日后增加工程設施,同時這些區域作為自然濕地或綠色海灣,不僅能吸納潮汐侵蝕,還能防止堤壩等硬質要素對城市景觀的割裂;創新設計漂浮建筑(圖6),使地基可以根據水位變化而升降,有效避免洪水沖擊,具有更強的氣候適應性,從而提高城市韌性。

(二)應對內澇災害的適應性策略

為了應對未來更頻繁的強降雨,鹿特丹對城市排水防澇設施進行了精細化改造。

1. 改進雨水排泄設施

鹿特丹根據強降雨后城市積水內澇疏解情況,不斷加強灰綠結合的基礎設施建設,按不同區域的現實需求,在部分區域重建雨污分離的下水道系統,部分區域選擇將雨水排放從排水系統中獨立出來,以降低管網系統的壓力,建設開放式排水溝將雨水引入洼地、池塘和運河中,[14]并通過沿線的城市自然綠化對雨水進行生物凈化。

2. 增加雨水滯留、下滲

鹿特丹在城市建成區向外擴張建設的同時創造了更多的開放水域,用以消化水位的變動。對于空間局促的城區則進行適水性改造,如采取軟質下墊面替代原有的硬質鋪裝,種植滲透性的植被等增加水消解,提升雨水滯留、下滲能力。同時,鹿特丹鼓勵市民參與改造行動,協作建設綠色屋頂(圖7),并探索改造藍色屋頂,確保改良防水設計后將雨水收集儲存在屋頂。通過對建筑進行韌性改造來解決水問題,提高城市公共空間的品質和活力。

(三)應對淡水短缺的適應性策略

為應對今后可能的長期干旱和地下水短缺,鹿特丹積極創新蓄水措施,實現“城市空間”的高效利用。

1. 基于雨水存蓄的防旱措施

鹿特丹創新性地將儲水設施與公共空間整合在一起,建設水廣場(圖8),[23-24]引導雨水自然滲透補充地下水或通過管道引至專門的儲水設施和河流等水體,實現雨水的就地回收、存蓄和多樣利用。此外,雨水滯留設施與城市景觀工程結合建設,使綠地公園、河流水體共同構成“氣候緩沖廊道”。同時,鹿特丹也利用建筑的多功能空間進行雨水存蓄,如建設地下停車場蓄水或直接引入建筑中進行再利用。

2. 基于生境優化的水質提升措施

鹿特丹把“清澈的水”作為水質提升的總體目標,盡可能減少水面漂浮廢物、臭氣和魚類死亡率,對水質進行監測與評估。同時,建設自然友好型海岸和漁場,并加強生物保育,研究魚類洄游的選擇和魚類種群管理計劃,[13]在關注水質的同時,提升水的生態價值。此外,鹿特丹一直致力于強化污水、廢水處理工藝,以求節省成本的同時不損害公共衛生、地下水的質量和數量,實現環境改善和可持續發展。

四、經驗與啟示

(一)加快治理思路轉型

鹿特丹的韌性建設從水風險治理切入,通過水韌性措施來帶動城市設施整體提升,促進城市經濟、社會、環境、生活等多方面共同發展。可見韌性建設工作不僅是城市對于風險的被動提升,還應該成為城市全面發展的契機。因此我國在韌性規劃中應加快水資源治理思路轉型,不應一味地防范水資源帶來的“風險”,而是將其視作城市轉型和設施提升的機遇,創造更多的社會經濟效益,提高城市資產價值。通過水韌性規劃措施,在適應水風險的同時將其轉變為水資源“資產”,創造更具吸引力和競爭力的城市環境。

(二)重視水風險管理體制建設

水風險的空間治理需要跨部門、跨層級和跨行政區域的協調與合作,對此鹿特丹設立“首席韌性官”,自上而下地給予韌性管理和財政支持。我國目前自然災害防治中的大部分防減災工作被確認為地方財政事權,而提升韌性需要從頂層設計逐級地落實到“針灸式”更新建設中,因此要統籌協調,明確各部門權責歸屬,加強與水相關的多部門和多層級間的聯合協作。針對洪澇干旱、淡水短缺、水質下降等不同類型的水風險,建立靈活、兼容的韌性管理體制,有效協調和優化跨部門的發展行動,跨區域協作提升韌性設施附加值,以吸引更多投融資,促進城市可持續發展。

(三)健全水韌性政策法規體系

鹿特丹在單部水規劃政策中就涵蓋了多種水風險的韌性治理策略,并出臺了韌性戰略指導城市規劃建設。而我國城市層級的涉水政策多為專項規劃,在防洪、內澇治理、水安全保障等細分領域分別展開,涉水規劃策略間缺少統籌與平衡,易造成資源浪費。韌性規劃通常作為國土空間規劃體系的附加標簽,缺少專門的政策法規來保障韌性規劃建設的實施。因此要健全水韌性政策法規體系,統籌涉水災害的韌性治理,在頂層設計層面就將水韌性規劃目標與策略融入空間規劃中,使不同規劃政策有效銜接。

(四)實施強制性風險評估

鹿特丹依托全面精細的水風險評估進行相應的空間規劃調整和發展政策設計,有效地規避了設施防御能力不足等帶來的災害損失。我國國土空間規劃中也對空間風險評估和監測提出了要求,但還不夠精細,今后應進一步將水風險評估等納入城市空間規劃和項目審批等關鍵流程當中,尤其是在城市基礎設施新增和改造重大項目中加強對水風險的考量。實施強制性風險評估可以協助調整城市空間結構和設施布局,制定因時因地的水韌性規劃策略,有助于引導城市發展轉向水風險暴露度和脆弱性下降的方向,提高城市韌性。

(五)推動多元組織參與韌性建設

在韌性建設過程中,鹿特丹不局限于政府的單方面努力,而是強調政府、市場主體、專家和市民等不同利益相關者的積極參與和協作[9],尤其是發揮社區組織及居民的作用。因此我國應加快韌性社區建設,積極推動參與式社區規劃,激發市民參與城市風險評估和韌性建設的積極性,通過個體微觀行為韌性的增加來提升整體韌性底線。同時,人是城市創新性的源泉。在空間規劃設計過程中,應注重凝聚市場主體、專家和市民的群體智慧,這樣既能帶來韌性建設的創新性、啟發性思路和解決方案,也有助于社會群體對韌性規劃建設的認同感,共同促進規劃落實。

五、結語

鹿特丹的水韌性規劃建設經驗表明,全球氣候變化既給城市發展帶來挑戰,同時也帶來機遇。只要城市把水安全治理模式從水資源“風險”轉向水資源“資產”,同時重視風險評估、水風險管理體制與相應的政策法規體系建設,推動各利益相關方協作,全面共建共享城市水韌性,就能夠有效應對氣候變化帶來的水安全問題,促進城市的創新和可持續發展。

參考文獻:

[1]Rotterdam climate initiative. Rotterdam Climate Change Adaption Strategy[EB/OL].(2013-10-20)[2021-11-05].http://www.urbanisten.nl/wp/wp-content/uploads/UB_RAS_EN_lr.pdf.

[2]Resilient Rotterdam. Rotterdam Resilience Strategy: Ready for the 21st Century. Consultation Document. Resilient Rotterdam[EB/OL].(2021-06-19)[2021-11-3].https://www.resilientrotterdam.nl/en/download.

[3]Gemeente Rotterdam. (Herijking) Waterplan2[EB/OL].(2013-03-10)[2021-11-10]. https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/waterplan-2.

[4]魯鈺雯,翟國方,施益軍,周姝天.荷蘭空間規劃中的韌性理念及其啟示[J].國際城市規劃,2020,35(1):102-110+117.

[5]De Vries J,Wolsink M.Making space for water-spatial planning and water management in the Netherlands[M]//Davoudi S,Crawford J,Merhood A. Planning for climate change-strategies for mitigation and adaption for spatial planners. London: Earthscan, 2009.

[6]Coastal Floods in Netherlands[EB/OL].(2021-05-02)[2021-11-03].https://www.climatechangepost.com/netherlands/coastal-floods/.

[7]曹哲靜.荷蘭空間規劃中水治理思路的轉變與管理體系探究[J].國際城市規劃,2018,33(06):68-79.

[8]Stead D.,Ta?an-Kok T.(2013)Urban Resilience,Climate Change and Land-Use Planning in Rotterdam.In: Eraydin A.,Ta?an-Kok T.(eds)Resilience Thinking in Urban Planning.GeoJournal Library,vol 106.Springer,Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5476-813.

[9]Rodina L. Defining "water Resilience": Debates, Concepts, Approaches, and Gaps[J]. Wires Water, 2018.

[10]Restemeyer B,Van den brink M,Woltjer J. Resilience Unpacked - Framing Of 'uncertaint' And 'adaptabilit' in Long-term Flood Risk Management Strategies for London and Rotterdam[J]. European Planning Studies, 2018(26): 1559-1579.

[11]Peiwen Lu, Dominic Stead. Understanding the notion of resilience in spatial planning: A case study of Rotterdam, The Netherlands[J].Cities,2013(35):200-212. https://doi.org/10.1016/j.cities.2013.06.001.

[12]Hommels A.(2018)How Resilience Discourses Shape Cities:The Case of Resilient Rotterdam.In:Amir S.(eds)The Sociotechnical Constitution of Resilience.Palgrave Macmillan,Singapore.https://doi.org/10.1007/978-981-10-8509-312.

[13]鄧佳楠,郭巍,李帥.基于水環境的鹿特丹城市景觀演變探析[J].北京規劃建設,2019(5):111-115.

[14]李磊,陳天.濱海低地城市鹿特丹應對氣候變化災害的策略及路徑[J].國際城市規劃(2021):1-13.

[15]Province of Zuid-Holland and Gemeente Rotterdam. Ruimtelijk plan Regio Rotterdam 2020[R]. The Hague: Province of Zuid-Holland, 2005.

[16]Jeroen Rijke, Sebastiaan van Herk, Chris Zevenbergen & Richard Ashley,Room for the River: delivering integrated river basin management in the Netherlands[J]. International Journal of River Basin Management,2012(10):4+369-382.DOI: 10.1080/15715124.2012.739173

[17]胡宏,彼得·德里森,特吉奧·斯皮德.荷蘭的綠色規劃: 空間規劃與環境規劃的整合[J].國際城市規劃, 2013(3):18-21.

[18]Rotterdam Climate Initiative.“Rotterdam Climate Proof: Adaptation Programme.”[EB/OL].(2008-09-29)[2021-11-08].https://sdr.gdos.gov.pl/Documents/Wizyty/Belgia%20i%20Holandia/Program%20adaptacji%20do%20zmian%20klimatu%20w%20Rotterdamie.pdf.

[19]Delta Programme 2018. Publicatie. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat [EB/OL].(2017-09-19)[2021-11-13].https://english.deltaprogramma.nl/documents/publications/2017/09/19/dp2018-en-printversie.

[20]C40 cities.C40 Good Practice Guides: Rotterdam - Climate Change Adaptation Strategy[EB/OL].(2016-02-15)[2021-11-03].https://www.c40.org/case_studies/c40-good-practice-guides-rotterdam-climate-change-adaptation-strategy.

[21]搜狐網.荷蘭人與水抗爭的故事簡直是一曲腦洞大開的戰歌[EB/OL].(2016-07-04)[2021-11-08].https://www.sohu.com/a/101251238_383675.

[22]孫佳睿,陳宇.荷蘭海綿城市的適應性措施——以“水城”鹿特丹為例[J].城市住宅,2017,24(7):16-21.

[23]鹿特丹Benthemplein水廣場.Water square benthemplein [EB/OL].(2013-12-01)[2021-11-13].https://www.arquitectes.cat/iframes/paisatge/fitxa/8441.

[24]趙宏宇,李耀文.通過空間復合利用彈性應對雨洪的典型案例——鹿特丹水廣場[J].國際城市規劃, 2017,32(4):145-150.

[25]王露,周忠凱.荷蘭的海綿智慧:鹿特丹Benthemplein水廣場[J].中外建筑,2018(12):17-20.