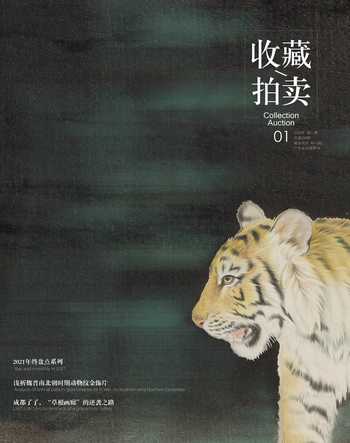

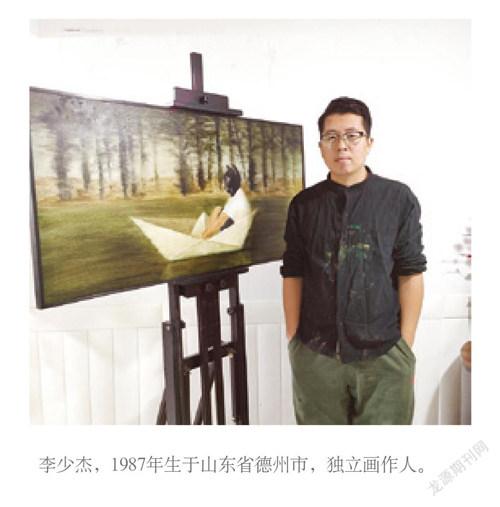

李少杰 繪畫是一場孤獨情緒實驗

他的畫一映入眼簾,我第一時間本能地想要逃離,但畫上那黑貓人,就像一個孤獨的戰士,誘惑著我忍不住再走進去,探究它背后的情緒從何而來。

在“貓王”巴爾蒂斯的畫里,貓大多是自我的象征,青年藝術家李少杰也不例外。他是個多感動物,畫畫就是一種情緒實驗,他將內心的某種莫名轉化為有形可觸摸的存在。似乎,情緒不停止畫畫就不會停止!

一個藝術道路上的追夢人

李少杰出生于山東德州的一個小鄉村,兒時受到祖父的影響,癡迷畫畫。“記憶里爺爺干完農活回到家,就開始寫字畫畫,我也在旁邊學著爺爺畫,現在回想起來,在三四十年前的農村艱苦條件下,能夠像爺爺這般毅力的實屬難得,這也是我畫畫的啟蒙時期。”

祖父最大的愿望是希望李少杰能成為一名畫家。在祖父去世那年,還把他叫到病床前叮囑——應該去美術班系統地學習。于是,從初中開始,李少杰就踏上了藝術求學之路。

2005年李少杰考入德州學院美術系,但迫于生計,剛畢業那幾年為換得幾兩碎銀,他做過設計,開過冷飲店、快餐店、網店……一轉眼多年過去,李少杰感慨,離最初的夢想已越來越遠。

2019年的某一天,在與一位多年沒聯系的高中同學聊天中,同學對他說:“李少杰,你這輩子不畫畫可惜了!”同學的這句話在李少杰的腦子里轉了好久好久,他開始思索人生的意義是什么,這輩子要怎么度過。為此他暗暗做下一個決定:“我要用十年時間實現我的藝術夢想。”

他開始重拾畫筆,拼命地畫畫。“我想,即使失敗了也沒關系,至少我現在努力了,等我老了就不會為年輕時期的虛度時光而后悔!”

這就是李少杰,藝術道路上萬千追夢人的其中一個。

孤獨情緒成為創作母體

德國哲學家亞瑟·叔本華曾在書中寫道:“在這個世上,除了極少數例外,我們其實只有兩種選擇:要么是孤獨,要么是庸俗。”李少杰的作品,有一種不可名狀的孤獨感、情緒化。這種“孤獨情緒”,應該和藝術家本人的性格有關。

李少杰屬于內向型,生活中喜歡獨來獨往。不善言辭的他選擇畫筆與畫布作為情感的輸出窗口,將壓制在內心深處的情緒,如火山爆發般強烈表達。“每當我完成一幅作品,那種舒暢的心情,難以言表。”

自然而然地,情緒就成了他的創作母體。

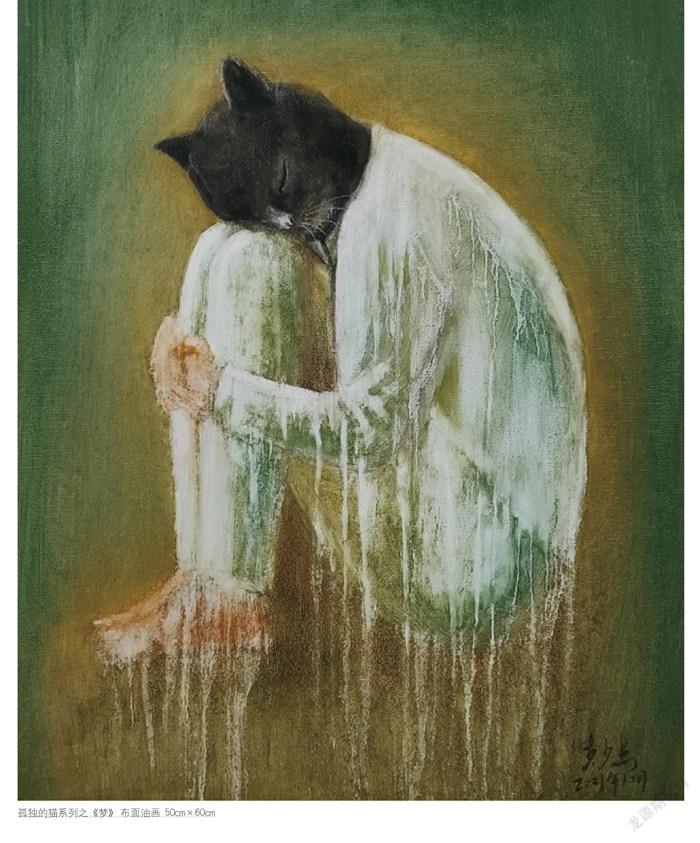

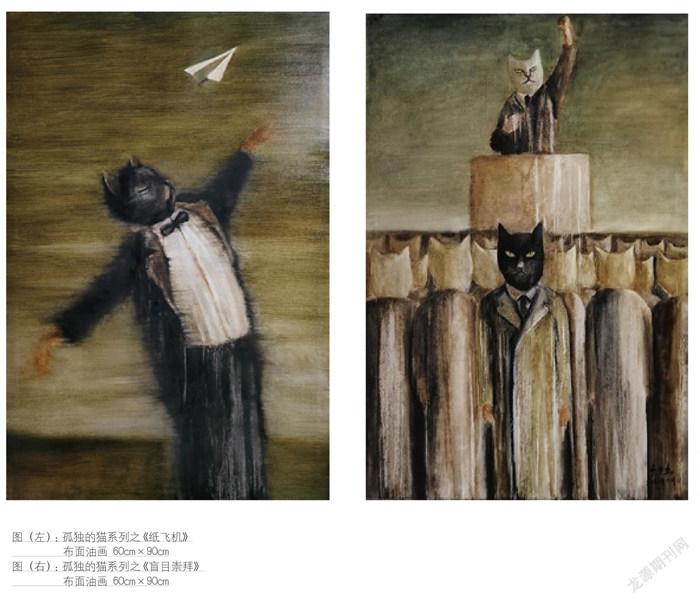

“孤獨的貓”系列是藝術家這兩年一直持續創作的元素。“我喜歡養小動物,之所以用黑貓為題材,是我曾經養過一只黑貓,大家印象中,黑貓總給人一種神秘莫測的感覺,其實它也有豐富的內心世界。黑貓喜歡獨來獨往,但這不能代表它就是兇狠孤僻,其實它只是太高冷、太獨立了,它就像一個孤獨的戰士。”黑貓和藝術家的性格很像,喜歡獨處,又渴望被人所了解。畫中的黑貓人形象其實代表的就是藝術家自己吧。

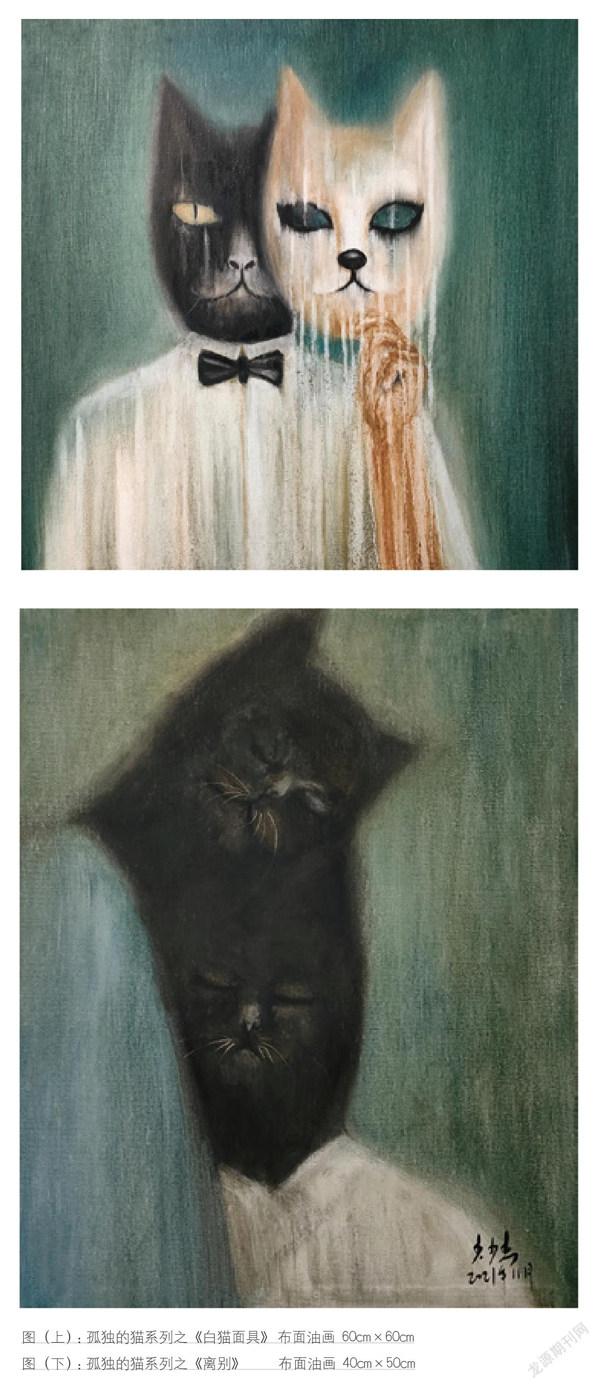

李少杰本身是一個缺乏安全感且懷舊的人,“黑貓人”系列作品中,有些是他生活經歷的隱喻,有些是他夢中的場景,有些表達的是兒時的記憶……因為畫的貓系列太多了,李少杰有時候晚上做夢都會夢到,夢境里自己站在一群白貓之中,顯得如此另類與不適,夢中還會感覺到壓抑與無助。

“我覺得我不太適合生活在這個高速發展的社會之中,記得小時候人們生活得都很平靜,沒有利益的追逐,金錢的攀比,一臺黑白電視機也看得津津有味。現在雖然什么都不缺,但是過得一點都不快樂。現代社會,每個人都好像是戴了一個面具,他們也似乎忘記了自己曾經的模樣,說著言不由衷的話,做著身不由己的事,工作著、生活著……”就像藝術家在作品《孤獨的貓之喜歡黑夜》中寫道:“即便站在人群中內心依然是孤獨的,只有在漆黑的夜里,才能找到一種自信和安全感。”

渴望接近而又保持距離,這種既相互排斥又內在吸引的矛盾情感潛藏于他描繪的無聲世界中。情緒是一種力量,李少杰不是抽象地感受這份情緒,而是不斷地用畫筆、身體乃至整個身心投入到情緒的繪畫實驗。他的畫一如他的個性,你很難在他的畫里看到尖銳二字,卻是沉默的對峙,是生活與人性的對峙,更是現實與理想的角力。

內在情感升華的精神性繪畫

在李少杰看來,每一幅畫都是有靈魂的。他作品的最終指向大概就是喧囂塵世中孤獨靈魂的呈現。

互聯網時代和現代化工業加劇了多數人的孤獨感,也讓孤獨成為現代人的一種常態。“一個藝術家,他應該是一個有哲學思想的藝術家,作品對人類社會現狀有反思有批判,當代藝術的價值其實就是對當下社會與人,人與人之間的一種情緒的反饋,使觀者能有所思,有所想。”用比較學術的語言總結是,李少杰這種以孤獨情緒為主題的精神性繪畫是內在情感升華狀態下的一種體現。

其實,早就有無數前輩藝術家驗證了精神性表現繪畫,比如蒙克,不加粉飾的繪畫卻給人強烈的恐懼;梵高,以不同于常人的視角宣泄著自己的孤獨情感……李少杰筆下的情緒便是“人與人、人與社會之間的關系”所引發的孤獨。但是他很享受這種孤獨,雖然這個過程中可能會失去很多。

“每個人都應在一段孤獨的日子里去成長,突破自己的殼。也或許當人們厭倦了人與人的交際,就會享受這種孤獨的安全感。在這個快節奏的現代社會,有些事情可能并非你所愿,卻不得不去做的時候,就會感覺到痛苦與壓抑,就像《肖申克的救贖》書中寫道:‘任何一個你不喜歡又離不開的地方,任何一種你不想過又擺脫不了的生活,就是監獄。’”

對畫家而言,除了色彩,筆觸也是情感的載體,是畫家的直覺流露。不管是“孤獨的貓”系列還是“信仰”系列,李少杰的筆觸都含有情緒郁積或爆發的軌跡。

“我認為一幅畫思想性要高于技法,技法是依附作品本身思想存在的,是畫者本身思想性的表現和需要,一個作品首先要有靈魂,靈魂就藏在作品之中的某處,它在向你凝視交流。我的風格以表現主義風格為主,創作過程中會根據作畫時此刻的內心情感而創作,會比較隨性,不會著重畫某個點,也不會做清晰的結構,我喜歡這種朦朧、隨心,以及松節油那種自然流淌的感覺,當觀者欣賞畫時,這樣自主的想象空間才可以更加開闊。”

巴爾蒂斯說:“畫我經歷過的,傳遞出我的感受,這就像一種偉大的解放。但這同時也是艱難的,需要大量的自我審視、良知、批評與掙扎。”

李少杰很少與人交談自己的事情、剖析自己的內心,但正是這樣的內斂性格使他更愿意花時間去觀察、去思考表象背后的內在。他要往深度里走,而不是趨于浮世的表面,只遵從內心情感的指引與呼喚。

(編輯/余彩霞)