成都了了,“草根畫(huà)廊”的逆襲之路

余一

從1999年9平方米的小攤位到2014年集展廳、會(huì)所、茶吧、圖書(shū)室于一身的綜合空間,再?gòu)恼故竞徒灰姿囆g(shù)作品的畫(huà)廊到如今已經(jīng)在文化傳播領(lǐng)域有所建樹(shù)的綜合機(jī)構(gòu)……曾經(jīng)的了了閣畫(huà)廊,現(xiàn)在的了了·藝術(shù)傳播機(jī)構(gòu),不覺(jué)已占據(jù)服務(wù)型畫(huà)廊的高地。

幾乎沒(méi)怎么在全國(guó)各大藝博會(huì)上露臉的了了,絕對(duì)是藝術(shù)圈里比較低調(diào)的存在,屬于默默做事情那種,這樣卻讓每一步都走得比較扎實(shí)。作為畫(huà)廊的個(gè)案,了了的20多年,見(jiàn)證和參與著整個(gè)中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)市場(chǎng)變化的多個(gè)階段。

了了的故事,從1999年9平方米小攤位開(kāi)始

了了在成都的藝術(shù)機(jī)構(gòu)里,比較突出的一個(gè)點(diǎn)是歷史。所以不少藝術(shù)家與藏家,可以說(shuō)是與了了一起共同成長(zhǎng)起來(lái)的。

1999年,了了在位于沙灣的成都國(guó)際會(huì)展中心開(kāi)設(shè)了自己的第一個(gè)小攤位,掛上“了了閣畫(huà)廊”的牌子,展示面積僅有9平方米。就從這里,了了開(kāi)始了自己的航行。這一年,成都的藝術(shù)家聚集區(qū)還未形成氣候,成都專(zhuān)營(yíng)當(dāng)代藝術(shù)品的畫(huà)廊也屈指可數(shù)。

畫(huà)廊主理人鄧昭宇說(shuō)這是當(dāng)時(shí)走投無(wú)路被逼進(jìn)來(lái)的。“我美院畢業(yè)以后,一直沒(méi)有找到很好的工作,1996年畢業(yè),在外面游蕩了三年。自己平時(shí)畫(huà)了一點(diǎn)畫(huà),當(dāng)時(shí)會(huì)展正好在招商,就想反正也沒(méi)地去,就搞一搞自己的本行。原本想的是有一個(gè)店能賣(mài)賣(mài)自己的畫(huà),結(jié)果出乎意料地還能夠賣(mài)別人的畫(huà)。”

2006年是中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。以北京為例,2006年到2010年四年間開(kāi)設(shè)的畫(huà)廊數(shù)量就超過(guò)這座城市之前三十年開(kāi)辦畫(huà)廊的總和。借著藝術(shù)市場(chǎng)的東風(fēng),混沌中摸索前行的“了了閣畫(huà)廊”開(kāi)始將更多的精力用于學(xué)術(shù)合作和活動(dòng)推廣,著重于提升機(jī)構(gòu)學(xué)術(shù)背景和文化影響力。2011年,在了了閣畫(huà)廊的基礎(chǔ)上,成立了了了·藝術(shù)傳播機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)擴(kuò)大到藝術(shù)的傳播領(lǐng)域。

從中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)的發(fā)展來(lái)看,成都和整個(gè)西南地區(qū)都有值得尊敬的脈絡(luò)和成就。了了也一直以“草根畫(huà)廊”姿態(tài),通過(guò)展覽和學(xué)術(shù)研究來(lái)追蹤和整理本地藝術(shù)的發(fā)展。

“‘在地性’讓我們不會(huì)刻意地舍近求遠(yuǎn),自然川渝地區(qū)藝術(shù)家占比會(huì)比較大。不過(guò)今天的信息互通發(fā)達(dá),導(dǎo)致整個(gè)藝術(shù)的生產(chǎn)方式不像過(guò)去那么地域化了,所以實(shí)際上畫(huà)廊受地理位置的影響并沒(méi)那么大。”從近些年了了推薦的展覽如《延宕意識(shí) · 十人畫(huà)展》《格致:由局部生發(fā)的22位藝術(shù)家創(chuàng)作方法論》;藝術(shù)家如程叢林、陳安健、曹亮、郭強(qiáng)、黃潤(rùn)生、黃勤、賀陽(yáng)、李茂、李明、龐茂琨、湯亞、張義文等,反映了了了在藝術(shù)家層面的三個(gè)方向:對(duì)年輕藝術(shù)家的挖掘,對(duì)中生代成熟藝術(shù)家的持續(xù)關(guān)注和培養(yǎng),以及對(duì)業(yè)內(nèi)已具備標(biāo)桿價(jià)值的藝術(shù)家的研究和文獻(xiàn)整理。

做藝術(shù)家和藏家的橋梁

了了目前常設(shè)世紀(jì)城新會(huì)展中心天鵝湖22棟(一號(hào)館)、世紀(jì)城新會(huì)展中心西蜀廊橋13棟(二號(hào)館)和世紀(jì)城新會(huì)展中心天鵝湖22棟(三號(hào)館)、世紀(jì)城新會(huì)展中心西蜀廊橋6棟了了新館四個(gè)展廳及壹平方閱讀公益圖書(shū)館、濃園國(guó)際藝術(shù)村了了會(huì)所、畫(huà)框工作室七個(gè)構(gòu)成部分,呈現(xiàn)七種空間格局。

創(chuàng)始人鄧昭宇常掛在嘴邊的話,就是了了是做服務(wù)的,為藝術(shù)家、為收藏家、為專(zhuān)家學(xué)者、為藝術(shù)愛(ài)好者提供藝術(shù)服務(wù)。“畫(huà)廊不是一個(gè)簡(jiǎn)單的畫(huà)的買(mǎi)賣(mài),不管對(duì)藝術(shù)家還是藏家買(mǎi)家,都是一個(gè)長(zhǎng)期的交往過(guò)程,絕對(duì)不是買(mǎi)一個(gè)畫(huà)就完了的事情,應(yīng)該這樣說(shuō),你掏錢(qián)給我,買(mǎi)了畫(huà),我們的合作剛剛開(kāi)始,以后可能十年二十年在一起。了了閣從最初幾十平方米的小畫(huà)廊發(fā)展到今天的規(guī)模,和了了一直在藝術(shù)家和藏家之間所做的真誠(chéng)溝通分不開(kāi)的。”

了了這些年做的事,精煉地歸納起來(lái),確實(shí)就是為這些人群提供基礎(chǔ)性的藝術(shù)服務(wù)。一方面為藝術(shù)家提供舒適的工作室駐留、專(zhuān)業(yè)的宣傳推廣團(tuán)隊(duì)、高標(biāo)準(zhǔn)化的展廳和有數(shù)十年經(jīng)驗(yàn)積累的布展團(tuán)隊(duì);另一方面為藏家提供終身制的藝術(shù)顧問(wèn)服務(wù)、西南地區(qū)第一流的藝術(shù)品裝框服務(wù)、針對(duì)不同環(huán)境的掛畫(huà)設(shè)計(jì)服務(wù),以及藏品的倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸服務(wù)……

“了了是市場(chǎng)中一個(gè)小結(jié)構(gòu)、小分子而已,盡量以自己的能力把自己這塊結(jié)構(gòu)做好就行。我們的角色和位置其實(shí)最重要的是做好中間的一個(gè)服務(wù),在藝術(shù)市場(chǎng)的波浪中,把自己這艘小船做結(jié)實(shí)就可以了。”

在這10多年經(jīng)營(yíng)中,鄧昭宇發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象:很多跟隨了了的收藏家、收藏者或者愛(ài)好者,最初邁向藝術(shù)的一步都是由“家”的裝飾需求催發(fā)的,繼而由“家門(mén)”走入“藝術(shù)之門(mén)”,并能在種類(lèi)繁多的收藏門(mén)類(lèi)中擇門(mén)而入,到最后建立起個(gè)人對(duì)藝術(shù)的獨(dú)立判斷,自信地選擇藝術(shù)品。這或許正是結(jié)緣了了所結(jié)下的果。

“了了”二字,按照口語(yǔ)涵義,“了了”是一件事了結(jié)后的感慨或嘆息。它可以表示一種將任何事都能堅(jiān)持到底,都能明白解決的信心——我們總能“了了”,絕不“不了了之”。“一個(gè)泛泛的詞,復(fù)雜而簡(jiǎn)單,如人生百態(tài),不能一語(yǔ)概之。我們就用這樣復(fù)雜而簡(jiǎn)單的態(tài)度矗立世間,認(rèn)真對(duì)待每一天,每一個(gè)懷抱善意而來(lái)的人。”鄧昭宇說(shuō)。

重點(diǎn)藝術(shù)家推薦

現(xiàn)在的了了,正如你所見(jiàn)。多年來(lái)積累了多位各具風(fēng)格的成熟藝術(shù)家,有深厚的學(xué)術(shù)背景支持,在藝術(shù)市場(chǎng)有一片自己的天地。“了了觀察藝術(shù)家一般會(huì)觀察五年以上,我們才會(huì)賣(mài)他的作品,這個(gè)話題僅限于年輕藝術(shù)家。年輕藝術(shù)家的不確定性、不可捉摸性、創(chuàng)作的系統(tǒng)性都需要花時(shí)間去研究。但畫(huà)廊不可能只做某一類(lèi)型的藝術(shù)家。”? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (編輯/余彩霞)

【郭強(qiáng)】

“86后”藝術(shù)家郭強(qiáng)的內(nèi)心涌動(dòng)著強(qiáng)大的藝術(shù)能量,“游絲”表征的是他藝術(shù)感覺(jué)的細(xì)膩、敏銳與廣闊。他用自己的整個(gè)身心、全副生命,完全地、沒(méi)有一個(gè)角落想私藏起來(lái),沒(méi)有一寸光陰想放置其外——他在這樣和藝術(shù)交流。

【程叢林】

程叢林,曾是“傷痕美術(shù)”的代表人物之一。他的畫(huà)中有種屬于中國(guó)審美的東西——“尚意”。畫(huà)中流露的筆意、暈化的墨意、任性情而動(dòng)的意趣是一種來(lái)自東方的文化體現(xiàn)。

【湯亞】

“92后”藝術(shù)家湯亞控制著自己的藝術(shù)感覺(jué),進(jìn)入了細(xì)微之處。這里離開(kāi)了具象事物,也不怎么感性,依靠的是理科的縝密思維,工科的實(shí)驗(yàn)精神,趨近他想要的結(jié)果——意外的是,它們都有一種脫俗的美,而他并沒(méi)有追求美。在藝術(shù)方面,他的成熟超過(guò)了實(shí)際的年齡。

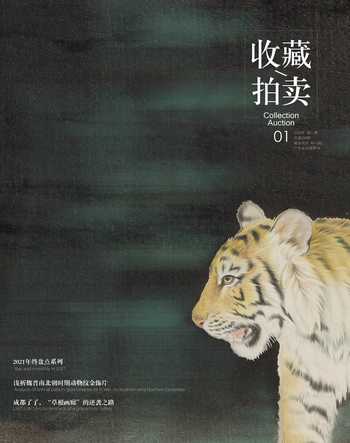

【李明】

在李明的作品中,看似有著濃厚的傳統(tǒng)文人畫(huà)的基調(diào),其實(shí)更多的是一種當(dāng)代視角。他作品既有山水、動(dòng)物,亦有風(fēng)景,萬(wàn)物寂靜,畫(huà)中有著孤獨(dú)的詩(shī)意,這是李明作品一貫的風(fēng)格。隨著近年來(lái)新水墨的興起,李明的作品作為其中的代表,都是在傳統(tǒng)與當(dāng)代之間,通過(guò)不斷解構(gòu)、創(chuàng)新,拓寬水墨的邊界,這是一個(gè)脫胎換骨、鳳凰涅槃的過(guò)程。