新中國成立前蘇聯歌曲在華出版情況探析

鄭婉玲

摘要:20世紀20年代蘇聯歌曲傳至我國,一度成為西樂東傳過程中的一個重要事項。本文通過對新中國成立前在華出版蘇聯歌曲的分析發現,此時在我國涌現出了一批致力于蘇聯歌曲譯介的人士,而且從他們譯介的歌曲類型看,蘇聯革命歌曲在此時譯介的比較多,另外,從不同年代譯介的歌曲數量看,經歷了從20世紀20年代的單曲翻譯至40年代歌曲集傳播的過程。文章認為這種現象與當時我國反帝反封建的社會環境和中蘇間的政治外交關系相關。

關鍵詞:新中國成立前 ?蘇聯歌曲 ?在華傳播

中圖分類號:J0-05?文獻標識碼:A文章編號:1008-3359(2022)02-0184-05

蘇聯歌曲是指蘇聯成立后為服務蘇聯社會建設而創作、改編的歌曲,既包括蘇聯作曲家的創作歌曲,也包括俄國傳承至蘇聯時期并不斷流行于群眾之中的歌曲。隨著中蘇互往,蘇聯音樂在新中國成立前傳至我國,作為最易被群眾所接受的蘇聯歌曲也隨之而來。那么,新中國成立前蘇聯歌曲在華傳播呈現出何種特征?本文以此問題為基礎,基于對新中國成立前我國出版蘇聯歌曲的分析,探明此時段蘇聯歌曲在華傳播的整體狀況。

一、最早在華公開出版的蘇聯歌曲

中俄音樂交流歷史悠久,《十七世紀俄中關系史》中就曾提到17世紀俄國使者訪問我國,并在中國官吏面前演唱《多瑙,多瑙啊》等俄國歌曲的情況。晚清以后,隨著東正教傳教士、俄國旅行者及其他俄國人入華,俄國宗教音樂、歌曲、器樂、舞蹈等再次傳入我國。至20世紀初,中蘇間的音樂交流也并未停止,一直伴隨有蘇聯歌曲、蘇聯作曲家的大型器樂作品在我國出版并公開演出情況。目前,蘇聯歌曲在我國最早的翻譯時間是何時,這一問題雖已無法考證,但從筆者收集到的新中國成立前公開出版的蘇聯歌曲看,《國際歌》《少年先鋒隊》等蘇聯歌曲屬于最早的作品。

(一)《國際歌》

《國際歌》原本是以1871年法國“五月流血周”后歐仁·鮑狄埃寫的《國際工人聯盟》這首詩為基礎,配以《馬賽曲》曲調形成的作品。此曲歌詞最早公開發表于1887年的《革命歌集》之中。次年,作曲家皮埃爾·狄蓋特為此詩重新編曲并公開演出。之后,此曲逐漸在全世界無產階級陣營中傳唱。

1900年,列寧選取該歌曲的第一段、第二段和第三段詩詞,發表在他參與創辦的《火星報》之中,兩年后柯茨將之譯成俄文,并在《生活》期刊中發表。此后,該歌曲逐漸被俄國人士所了解。十月革命之后,該歌曲還一度作為蘇聯國歌和蘇共黨歌使用,成為當時蘇聯流傳最廣的歌曲之一。

值得注意的是,蘇聯政府開辦的諸如東方大學、中山大學等針對亞洲留學生的學校,既為我國一些學子提供了留蘇求學的機會,也為這些蘇聯歌曲向我國的傳播提供了機會。可以說,此時我國一批留蘇的學子,不僅在蘇聯學習各種課程,同時也在向國內介紹各種蘇聯文化,這也包括對蘇聯歌曲的翻譯。

1919年“五四運動”后,《國際歌》開始被流蘇人士翻譯并在我國出版。從我國現已出版的蘇聯歌曲相關資料可以發現,此時參與《國際歌》翻譯的人員就有列悲、張逃獄、鄭振鐸、耿濟之、瞿秋白、蕭三、陳喬年等七位。這些人翻譯的這首作品,在國內的期刊中被公開發行。

但是,較之歌曲翻譯,此曲的歌詞翻譯相對較早。現已知此曲歌詞最早由列悲翻譯并在1920年的《勞動者》周刊中被刊出,此后又有張逃獄、耿濟之、蘇宗武、少陵和鄭振鐸等人參與翻譯,并在《華工旬刊》《星期評論(上海)》《小說月報》《國貨月報》《學匯》等期刊以《勞動歌》《勞動國際歌》《第三國際黨頌歌》等名稱相繼刊出,但是,此時的翻譯僅僅是針對歌詞,并未配曲。

最早對此曲進行歌詞和旋律一起翻譯并公開發表的是瞿秋白。1923年,瞿秋白將此曲翻譯成中文,并在《新青年》雜志中公開出版,后來便在一批留蘇學生和無產階級人士中相繼傳唱。

自瞿秋白翻譯的《國際歌》公開發表之后,此曲被國內《進德季刊》《冀中教育》等多家雜志刊載,而且國內還出現了關于此曲原此曲作者的介紹,比如,1930年孫春霆在《新文藝》中發表的“國際歌的作者及歷史”一文詳細介紹了此曲產生的過程,1933年千友在《申報月刊》中發表的“國際歌作者奇赤洛”和1943年《時代雜志》刊出的“蘇聯新國歌已決定代替國際歌”對此曲作者進行了介紹。不僅如此,《電影與文藝》《群眾》等雜志還刊載了此曲作者和表演者的照片并進行說明,如《電影與文藝》中寫到“貝爾狄吉特,國際歌制曲者,勞動中陶治的藝人,歌聲彌漫世界”等。

從時間上看,瞿秋白翻譯的《國際歌》早在1923年刊載于《新青年》雜志中,因此1923年被學界公認為是《國際歌》在我國最早的刊印時間,同時也是我國最早公開出版的蘇聯歌曲。需要注意的是,《國際歌》最初是一首法國工人革命歌曲,列寧領導的蘇維埃政權在1922至1944年將該曲確定為蘇聯臨時國歌,因此我們尊重蘇聯的選擇,特別是在當時中國的特定環境中,將其定為蘇聯歌曲,但由于該作品的原產地并非蘇聯,也并非出自俄國人手筆,從一定程度上來說,其仍屬法國歌曲。

(二)《少年先鋒隊》

《少年先鋒隊》原曲取材于奧地利民間小曲,1923年曲作家舒爾根將此曲在蘇聯公開出版,后被譯介至我國。

從現有的資料來看,該作品最早在我國的出版時間是1923年,刊載于當時較有影響力的雜志《新青年》之中。此后,該作品又被收錄于1926年出版的《革命歌集》之中,而且被當時的期刊雜志多次轉載,比如,1938年沙梅在《少年先鋒》創刊號和1939年李慶華在《現代讀物》中分別發表了該歌曲。建國后,這首歌曲在我國不同時段出版的蘇聯歌曲集中不斷被收錄和轉載,是出版次數最多的蘇聯歌曲之一。

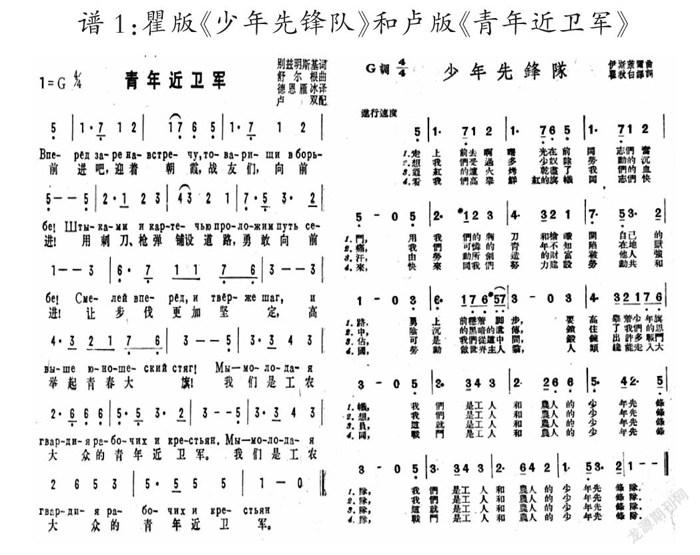

但是,從筆者收集到的不同版本的蘇聯歌曲集來看,不同譯者對這首作品名稱的翻譯不盡相同。瞿秋白將此曲譯為《少年先鋒隊》,而薛范、毛宇寬和盧雙等人則將其翻譯為《青年近衛軍》。如譜2所示:

上譜瞿版《少年先鋒隊》和盧版《青年近衛軍》存在一些差異。首先,從節奏上看,二者在第2、6、7小節略有不同。其次,從歌詞來看,瞿版最后兩句是“我們是工人和農人的少年先鋒隊”,而盧版則是“我們是工農大眾的青年近衛軍”。最后,從詞曲作者來看,瞿版《少年先鋒隊》的曲作者被翻譯成伊斯萊爾,而盧版《青年近衛軍》則被翻譯成舒爾根。事實上,1950年李凌編輯的《蘇聯名歌集》第12首《少年先鋒隊》、1953年闕仲瑤編輯的《蘇聯歌曲新編》第54首《少年先鋒隊》、1959年薛范譯配的《蘇聯優秀歌曲選(1917-1957蘇維埃俄羅斯歌曲)第一集》第20首《青年近衛軍》等,就每首作品的詞曲作者而言均存在一些差異。

盡管《少年先鋒隊》和《青年近衛軍》在詞曲作者、節奏、部分歌詞方面存在一些差異,但不論哪個版本,二者在曲調和大部分歌詞上幾乎一致。筆者認為這些差異是譯者翻譯時依據的版本以及自身翻譯能力和翻譯風格所致,而上述《少年先鋒隊》和《青年近衛軍》就是同一首蘇聯歌曲。

從出版時間來看,雖說薛范曾經寫到瞿版《少年先鋒隊》在1926年刊載《革命歌集》之中,但這也不可否認該作品早在1923年由瞿秋白翻譯,并發表在《新青年》之中的事實。因此,可以說《少年先鋒隊》是我國第一首公開出版的蘇聯歌曲。

二、新中國成立前在華公開出版的蘇聯歌曲集

1926年,李求實先生編寫的《革命歌集》中收錄有《國際歌》《少年先鋒隊》等15首歌曲,是我國第一本公開出版的包含有蘇聯歌曲的歌曲集。此后,隨著中蘇關系的惡化,蘇聯歌曲的出版相對較少。直到20世紀30年代末,蘇聯音樂研究和蘇聯歌曲在我國的出版才慢慢多起來,出現了專門以蘇聯歌曲為中心的蘇聯歌曲集。

(一)代表性蘇聯歌集

20世紀30年代末,中蘇關系逐漸恢復,隨著中蘇間的不斷交流,蘇聯歌曲在我國的翻譯實踐也進入了新階段,報刊雜志中刊載的蘇聯歌曲作品不斷增多。比如,《中蘇文化雜志》《友誼》《新音樂月刊》《大眾呼聲》《時代雜志》《戰時生活》《中國青年》《銀花集》《中學教育》《蘇聯之友》《蘇聯介紹》等雜志曾發表過《斯大林頌》《海兵歌》《西伯利亞的戰士》《我的國家》《紅色戰士》《漁夫曲》《蘇聯軍隊》等蘇聯歌曲。

尤其,隨著蘇聯歌曲在我國的不斷翻譯與推廣,還出現了有關蘇聯歌曲的歌曲集。筆者通過對國家圖書館館藏文獻和中國歷史文獻總庫收錄的蘇聯歌曲集進行查閱后,共找到了此時出版的10本蘇聯歌曲集。比如,1941年陳原編的《蘇聯民歌集》和李凌編的《蘇聯名歌集喀秋莎》、1943年麗珠編的《穿上了征衣的女郎》和歌曲研究社編的《最新蘇聯名曲選》、1949年凌燕編的《蘇聯歌集》等,這些都是此時代表性的蘇聯歌曲集。詳見下表:

上表1說明了這些在我國公開出版的蘇聯歌曲集主要有兩類,第一類是只收錄蘇聯歌曲。比如,歌曲研究社編1943年編纂出版的《最新蘇聯名曲選》僅收錄《水兵歌》《夏伯陽之死》《光明贊》等52首獨唱、合唱作品。1949年哈爾濱中蘇友協編的《蘇聯歌選》收錄了《斯大林頌》《我們的紅軍》《炮兵歌》《上戰場》《青年進行曲》《青年聯合起來》等27首蘇聯歌曲。第二類則是除了收錄蘇聯歌曲外,還收錄了有關蘇聯音樂研究的相關文論。比如,1941年李凌編的《蘇聯名歌集喀秋莎》分為兩部分,第一部分為“論蘇聯音樂”,這部分有哥亞摩夫的《關于蘇聯音樂》、布盧索華的《蘇聯的音樂教育》、安娥的《蘇聯的兒童音樂》和《蘇聯歌劇與舞劇》等12篇文章;第二部分為“喀秋莎”,包括《船夫曲》《喀秋莎》《夏伯陽之死》《貝加爾之歌》等50首蘇聯歌曲。同樣,1941年陳原編的《蘇聯民歌集》也包括兩部分內容,第一部分收錄有《歌領袖》《領袖大合唱》《飛、高飛,更高飛》《起伏的大草原》《莫斯科頌》《我的天才,我的天使,我的朋友》《船夫曲》等42首蘇聯軍歌、藝術歌曲和民歌。第二部分則是《俄羅斯音樂的發展》《蘇聯的民族音樂》《蘇聯的歌唱藝術和它的歌唱家》《紅軍歌舞團的歷史》等8篇蘇聯音樂研究文論。

(二)代表性譯配者及歌曲類型

從上表1中不同歌集收錄作品的翻譯者來看,新中國成立前致力于蘇聯歌曲譯配工作的我國音樂家、翻譯家,代表性的有瞿秋白、蕭三、陳原、李凌、趙沨、呂驥、李煥之、葛一虹、曹永聲、戈寶權、姜椿芳、麗珠等。其中,瞿秋白是最先翻譯《國際歌》的作者,被認為是蘇聯歌曲翻譯的第一人。另外,蕭三翻譯有《光明贊》《前線》《光榮》等,趙沨翻譯有《喀秋莎》《我們的歌》《道路是寬廣的》等,嘉喜善譯有《別離》《飛,高飛,更高飛》《近衛兵歌》《兩個馬克西姆》;陳原譯有《哈桑湖畔》《哥薩克隨想》;麗珠譯有《焦土》等,他們是蘇聯歌曲翻譯數量比較多的人。而李凌1941年編撰的《蘇聯名歌集喀秋莎》是目前看到最早出版的蘇聯歌曲集,而且1940年他首次將蘇聯話劇《帶槍的人》翻譯至國內并公開發表,被認為是首次翻譯該話劇的人。因此,可以說正是這些致力于蘇聯歌曲翻譯人士,使得蘇聯歌曲在我國逐漸傳播,尤其這些蘇聯歌曲曾被多次刊載,為建國后蘇聯歌曲在我國的傳播奠定了基礎。

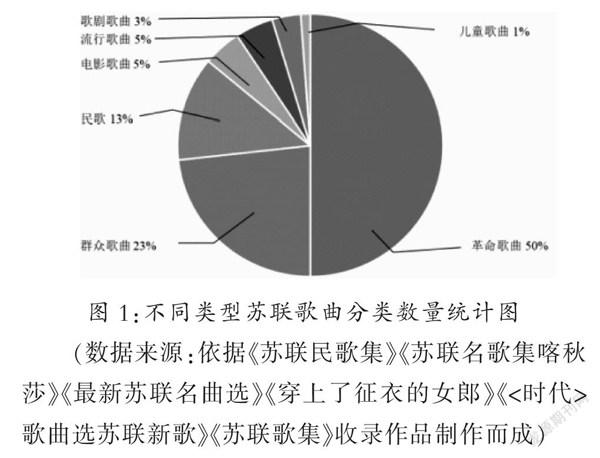

從出版作品的類型看,此時出版最多的是蘇聯革命歌曲。以表1中的《蘇聯民歌集》《蘇聯名歌集喀秋莎》《最新蘇聯名曲選》《穿上了征衣的女郎》《<時代>歌曲選蘇聯新歌》《蘇聯歌集》六本歌集收錄的作品為例,這些歌集除了重復刊載的作品外,共計收錄了86首。從這些歌曲的類型上看,主要有革命歌曲、群眾歌曲、電影插曲、民謠、兒歌、歌曲選段和流行歌曲等。其中,收錄革命歌曲《英雄頌》《穿上了征衣的女郎》等43首;群眾歌曲《女鄰》《我的歌聲飛過海洋》等20首;民謠《雪球樹》《母親森林別嘆息》等11首;電影插曲《海鷗》《漁人歌》等4首;另有流行歌曲4首、歌劇選段3首、兒歌1首。各類歌曲所占比例如下圖示:

從圖1《蘇聯民歌集》《蘇聯名歌集喀秋莎》《最新蘇聯名曲選》《穿上了征衣的女郎》《<時代>歌曲選蘇聯新歌》《蘇聯歌集》收錄的非重復各類蘇聯歌曲看,此時我國出版的蘇聯歌曲主要以革命歌曲居多,占據50%,是收錄作品總數的一半。而其他各類諸如群眾歌曲、電影插曲、民謠、兒歌、歌曲選段和流行歌曲的作品數量較少,分別占據23%、5%、13%、1%、3%、5%。由此,可以說此時我國蘇聯歌曲翻譯出版的重點是革命歌曲。

三、新中國成立前蘇聯歌曲在華出版的特點及成因

首先,蘇聯歌曲在我國翻譯出版是20世紀西樂東漸的現象之一。清末以來的五四新文化運動促使西方音樂文化大規模傳入我國。正如薛范所說:“五四以后西風東漸歸國留學生、外國僑民、流亡者、淘金者、外國傳教士、西洋樂隊和歌唱家等開始陸續把西方的音樂和歌曲傳入我國”,在此背景下形成的學堂樂歌已呈現出諸多外國音樂元素,可以說,在外國原有曲調之上填入新詞或是直接翻譯歌曲的現象屢見不鮮。比如,1913年張秀山編的《最新中等音樂教科書》中就含有外國歌曲。在這一背景下,蘇聯歌曲也被一些喜愛蘇聯音樂的人士所關注,并將其引入以豐富我國音樂文化。比如,1941年陳原在《關于蘇聯的樂曲和歌詞,一本蘇聯歌曲集的后記》一文中就翻譯和出版蘇聯歌曲的緣起寫到:“從音樂藝術的發展上說,西歐樂壇開花的時候,在俄羅斯播下了種子……近一百年間,俄羅斯的音樂藝術高速度向前發展。格林卡之后是一串稱頌于世界的光輝名字,其中包括了從事各民謠真理工作的巴拉啟來夫,作曲家林基斯·哥薩爾斯基……靠這些名字,給蘇維埃音樂界奠定了基礎,傳給今日蘇聯的音樂家豐富的遺產……1922年到現在這20多年間,蘇聯音樂的發展以可觀的腳步前進。且不說歌劇院、音樂堂、音樂學校,也不說天才,不說卓絕的演奏家。”緣此他才進行了翻譯實踐,目的是為了讓國人學習蘇聯音樂文化,以豐富和促進我國音樂文化的建設。正是在這種觀念下,使得《國際歌》《少年先鋒隊》等蘇聯歌曲相繼被翻譯,并在我國公開出版。

其次,20世紀上半葉我國正處于反帝反封建的革命斗爭之中。俄國的十月革命為我國的民族解放指明了方向,而“歌曲的作用就是使歌詞所表明的思想感情音樂化”,可以鼓舞人民群眾的革命斗志。因此,我們看到此時我國出版的蘇聯歌曲以革命歌曲為主,比如,1938年今虛在《浙江潮》發表了反應民族解放的蘇聯歌曲《克勒姆林的鐘聲》,1943年魏樹藩在《中學教育》之中發表了蘇聯革命歌曲《光榮的犧牲》,歐尼嘉在《時代雜志》發表了庫馬赤為蘇聯海軍寫的歌曲《為了蘇聯艦隊的光榮和聲名》,徐芝延在《中蘇文化雜志》中發表了查爾科夫斯基的《青年游擊隊》,1947年哈爾濱中蘇友好協會出版的《蘇聯介紹》雜志連續刊載了謝太赫的《唱呵,飛行士》、克留科夫的《西伯利亞的戰士》、古塞夫的《砲兵歌》等多首蘇聯革命歌曲。

最后,不同時段蘇聯歌曲在華出版數量與當時中蘇的政治關系有關。“五四”運動后,蘇聯的《第一次對華宣言》和《第二次對華宣言》提出中蘇兩國恢復外交關系和締結友好條約,這促成了《國際歌》等蘇聯歌曲在我國的譯介。但此后由于國民黨的反蘇政策,致使1929年中蘇斷交,中蘇斷交后的幾年里,蘇聯歌曲的譯介相對較少。“九一八事變”后,日本侵華戰爭影響到了蘇聯,蘇聯開始援華,1932年中蘇兩國逐漸又恢復了外交,并在1937年簽署了《中蘇互不侵犯條約》。這一事件之后,中蘇間的音樂交流逐漸恢復。1939年《東南日報》刊載消息,稱:“著名蘇聯歌曲家克利曼蒂克基馬利夫已將中國抗戰歌曲十五首制成留聲片。其中最受歡迎的是《義勇軍進行曲》《大刀進行曲》《流亡曲》等,其詞義均由沙諸夫阿爾托森及鄂山陰等翻譯成俄文。”1940年《中山日報》刊載中央社重慶五月二十五日電:“莫斯科廣播電臺定二十九日下午六時專對中國播送蘇聯歌曲、音樂節目,包括蘇聯作曲科巴列夫斯基流行歌曲、格里耶爾之舞曲。”同樣,蘇聯歌曲在這個時段也開始被較大規模的翻譯,并在國內的期刊報紙中刊出。比如,1940年塞克在《新音樂月刊》第1卷中發表了《孤兒歌》,1941年趙渢在《新音樂月刊》發表了蘇聯柯里契夫的《伏爾加之歌》、布蘭切的《喀秋莎》,以及亞克斯托亞的《夜驚曲》,而且,筆者前述搜集到的蘇聯歌曲集也大多是這個時段的。

因此,蘇聯歌曲在華出版是隨著20世紀初的西樂東漸而來的現象,但由于我國當時處在戰爭階段,為了迎合我國的需求,所以出版的作品多以革命歌曲為主。另外,不同時段蘇聯歌曲在華出版的數量受制于中蘇間的關系,經歷了20世紀20年代的單曲翻譯探索到40年代歌集出版的過程。

四、結語

綜上,新中國成立前我國出現了一批致力于蘇聯歌曲翻譯的人士,促進了蘇聯歌曲在我國的譯介和傳播。這些被翻譯并在我國出版的蘇聯歌曲主要有革命歌曲、群眾歌曲、民歌、電影歌曲等多種類型,并以革命歌曲居多,這種現象與當時我國的社會環境相關。另外,從出版數量來看,蘇聯歌曲在我國的傳播與中蘇間的外交關系有關,20世紀20年代部分有志于蘇聯歌曲翻譯人士將其引入中國,但隨著此后中蘇間的斷交,使得出版的蘇聯歌曲數量相對較少,30年代末中蘇再次交往后,對蘇聯音樂的研究和蘇聯歌曲在我國的翻譯實踐進入了新階段,報刊雜志中刊載的蘇聯音樂和歌曲數量不斷增多,還出現了專門收錄蘇聯歌曲的歌曲集。總之,新中國成立前蘇聯歌曲在我國的傳播鼓舞了我國軍民的抗戰斗志,是彼時我國音樂文化現象之一。

參考文獻:

[1]張成柱.國際歌的翻譯問題[A]//杜瑞清.西安外國語學院學術論叢(第七卷)[C].陜西人民出版社,2002:277-287.

[2]薛范.翻譯歌曲的歷程[J].音樂研究,2001(03):13-20.

[3]編者.貝爾狄吉特[J].電影與文藝,1932(01):3-4.

[4]薛范.翻譯歌曲的歷程[J].音樂研究,2001(03):13-20.

[5]陳原.關于蘇聯的樂曲和歌詞——本蘇聯歌曲集的后記[J].中學生,1945(45):29-32.

[6]蘇亞.歌曲的秘密.Jiefangjun Bao (PLA Daily)1960-03-29.

[7]陳金龍.十月革命紀念與中蘇關系協調[J].廣州社會主義學院學報,2017(04):22-27.

[8]蘇聯著名歌曲家編譯我國抗戰歌曲[N].東南日報,1939-09-15.

[9]蘇聯對華播音[N].中山日報,1940-05-23.