狹義語言生態(tài)學的界定及國外研究述評

張慧玉 葉忱璨

(1. 浙江大學 外國語言文化與國際交流學院,杭州 310058;2. 浙江大學 管理學院,杭州 310058)

語言生態(tài)學概念最早由Haugen提出,他將語言生態(tài)(language ecology)定義為語言及其所在環(huán)境之間的交互關(guān)系。他認為,就語言而言,環(huán)境指的是把語言當作信號來使用的社會環(huán)境,而只有當語言使用者存在時,語言才有意義, 因此,語言環(huán)境中部分是心理意義上的環(huán)境,部分是社會意義上的環(huán)境。von Humboldt持有類似的觀點,他嘗試用能量的概念解釋語言,認為只有結(jié)合外界環(huán)境中的自然、文化、想法和觀念等,語言才能夠被理解。隨著應用語言學的興起,Halliday的觀點對語言生態(tài)領(lǐng)域產(chǎn)生了深遠的影響。他運用系統(tǒng)功能語言學的框架分析語言尤其是話語如何通過諸如物種類別、物種生長、物種破壞、環(huán)境污染之類的概念來建構(gòu)和解構(gòu)與生態(tài)相關(guān)的現(xiàn)實問題,將語言分析與用于現(xiàn)實生態(tài)世界的話語建構(gòu)聯(lián)系起來。以他的觀點為基礎,社會語言學與話語分析融入生態(tài)領(lǐng)域并得到諸多學者的關(guān)注,成為語言生態(tài)學(ecolinguistics)復雜理論體系的組成部分。不難發(fā)現(xiàn),Haugen和Halliday所代表的兩種主要范式在定義上即存在較為明顯的差異,而由此引發(fā)的核心概念、研究邊界和研究范式爭議一直困擾著這一領(lǐng)域,甚至制約著其持續(xù)發(fā)展,其中“語言生態(tài)學”與“生態(tài)語言學”這兩個概念的混淆使用便是最直觀的體現(xiàn)。本文認為,對語言生態(tài)學進行廣義與狹義的區(qū)分是澄清爭議的關(guān)鍵。因此,本文嘗試對二者進行區(qū)分并聚焦后者,嘗試回答:語言生態(tài)學的概念及邊界爭議主要體現(xiàn)在何處?國外狹義的語言生態(tài)學進展如何?如何實現(xiàn)未來研究的突破?具體而言,首先運用可視化文獻分析軟件Citespace對國外語言生態(tài)學文獻進行梳理,以此具體核實領(lǐng)域界限模糊的情況,同時對文獻進行手動分類,作為界定廣義與狹義語言生態(tài)學的基礎,并進一步回顧狹義語言生態(tài)學的重要國外文獻,圍繞所提煉的核心研究主題展開系統(tǒng)述評,最后針對現(xiàn)有研究的局限展望未來的研究方向。

一、基于Citespace分析與文獻分類的初步發(fā)現(xiàn)

(一) Citespace文獻可視化分析

本文采用的Citespace(5.3.R3版本)是美國陳超美教授開發(fā)的可視化軟件,廣泛用于可視化分析和研究熱點知識圖譜的繪制。Citespace可以根據(jù)文獻共被引關(guān)系、通過自動選取關(guān)鍵詞或短語產(chǎn)生聚類(cluster)標識,從而歸納研究聚焦點,每一聚類可被視為一個聯(lián)系相對緊密的研究領(lǐng)域。

本文數(shù)據(jù)來源是Web of Science核心合集。以語言生態(tài)學相關(guān)關(guān)鍵詞進行主題詞檢索,表達式為TS=(“l(fā)anguage ecology” OR “l(fā)inguistic ecology” OR“ecology of language” OR “ecological linguistics”O(jiān)R “ecolinguistics” OR “l(fā)anguage ecosystem” OR“l(fā)inguistic ecosystem”),時間跨度不限,截止最后檢索日期2021年5月20日,得到316篇文獻,完整的文獻數(shù)據(jù)包含文獻全文本與引用的參考文獻。

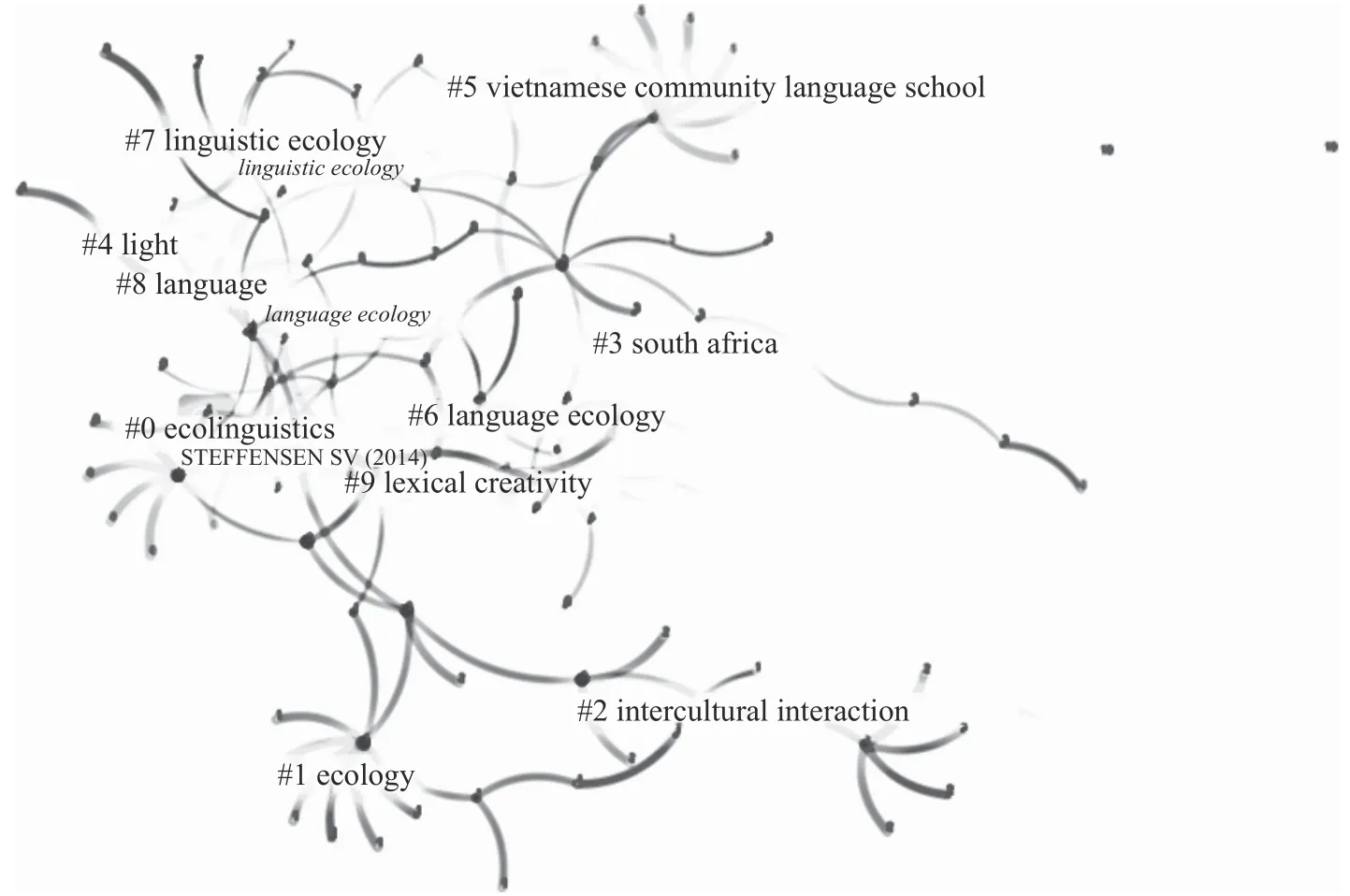

本文首先采用聚類分析方法繪制語言生態(tài)學研究核心領(lǐng)域知識圖譜。由于1998年以前的文獻數(shù)量十分有限,本研究將Citespace時間設置為“1998—2021”,以1年為一個時間切片,在“Term Source”中選擇“Title”“Abstract”“Author Keywords(DE)”和“Keywords Plus(ID)”;“Term Type”中選擇“Noun Phrases”;“Node Types”中 選 擇 “Terms”“Keyword”和“Reference”;“Pruning”中選擇“Minimum Spanning Tree”和“Pruning Sliced Networks”;其他參數(shù)不變。軟件自動處理數(shù)據(jù)后,選擇“Label clusters with title terms”,得到9個共被引文獻網(wǎng)絡聚類(聚類0~8),如圖1所示。不難發(fā)現(xiàn),圖中出現(xiàn)的關(guān)鍵詞跨越多個學科,關(guān)聯(lián)度不高,這說明聚類內(nèi)節(jié)點聯(lián)系十分松散,聚類內(nèi)節(jié)點的主題關(guān)聯(lián)性較弱。結(jié)合文獻梳理不難推測,圖1中之所以出現(xiàn)關(guān)聯(lián)度低、甚至很難有所關(guān)聯(lián)的聚類(如light和其他聚類),主要是因為語言生態(tài)學領(lǐng)域主流范式之間差異過大,難以較為緊密地囊括在同一體系內(nèi)。

圖1 國外語言生態(tài)學期刊論文的研究熱點共現(xiàn)知識圖譜(1998?2021年)

我們在知識圖譜的基礎上進一步進行了關(guān)鍵詞分析,手動篩除部分中心詞,如language、ecolinguistics、linguistics等,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)了諸如politics、eye tracking、design、criminalization、media space、culture等與語言關(guān)聯(lián)疏遠并且彼此之間也不存在顯現(xiàn)關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵詞。為了排除系統(tǒng)誤差的影響,本文采用了Citespace不同的算法和標簽方式,但得到的關(guān)鍵詞結(jié)果均存在關(guān)聯(lián)度低的現(xiàn)象。這一結(jié)果再次暴露出語言生態(tài)學領(lǐng)域研究對象不一致、研究主題分布過于松散的問題。顯然,這與學術(shù)界目前語言生態(tài)學邊界劃分模糊,對“語言生態(tài)”“生態(tài)語言”“環(huán)境語言學”等概念混淆不清直接相關(guān)。

(二) 關(guān)于語言生態(tài)學概念及邊界的爭議

Citespace分析中呈現(xiàn)出來的概念混淆、邊界模糊問題,在已有學者的爭議性探討中亦有所體現(xiàn)。盡管Haugen和Halliday所代表的兩種主要范式都以語言和生態(tài)作為核心關(guān)鍵詞,構(gòu)成目前語言生態(tài)學的主體,但不難判斷,二者在研究對象、研究路徑與理論基礎上存在顯著差異,這在很大程度上導致語言生態(tài)學長期處于理論框架、研究方法和研究對象不清晰的狀態(tài)。部分學者認為語言的生態(tài)其實就是語境的隱喻說法,而部分學者認為應該把人類社會視為一個有機的系統(tǒng),語言的生態(tài)指的是人們所處的環(huán)境以及其中各種因素之間的互動。作為新時期語言生態(tài)學最重要的學者之一,F(xiàn)ill討論了“生態(tài)”的隱喻與非隱喻意義,認為前者是指語言所處的環(huán)境,而后者指語言在環(huán)境改善或惡化問題中起到的作用,這與兩大主流范式相對應。Fill & Steffenson和Steffensen & Fill進一步總結(jié)出當前語言生態(tài)學研究的四種思路,即:具有象征意義的生態(tài)學、自然生態(tài)學、社會文化生態(tài)學和認知生態(tài)學。 Do Couto則將已有研究總結(jié)為三種看待語言與生態(tài)關(guān)系的方式,其中第一種是具有隱喻意義的生態(tài)學;第二種是心理意義上的生態(tài)學,與理性主義哲學類似;第三種與Fill & Steffenson和Steffensen & Fill所說的社會文化生態(tài)學很相似,是生態(tài)話語分析產(chǎn)生的原因。同時,Do Couto傾向于擴大“生態(tài)”的定義使得語言生態(tài)學成為可以涵蓋所有語言學研究的“超級科學”,認為不用去討論研究范式,因為語言生態(tài)學是“社會科學和心理科學的大平臺”。而Fill & Steffenson和Steffensen &Fill則認為,與其就兩種范式不斷爭辯,不如通過統(tǒng)一的生態(tài)語言科學來解決問題。

這些爭議表明,目前語言生態(tài)學可能存在缺乏系統(tǒng)性、概念與邊界模糊的問題。部分學者提出學術(shù)界應當把語言生態(tài)學和其他尚不明晰的領(lǐng)域區(qū)分開來,確定研究領(lǐng)域的邊界與范圍。Efremov甚至直接質(zhì)疑,認為當前語言生態(tài)學缺少原始研究對象、研究材料及研究目標,研究方法不完善,難以被視作一門完整的科學。可見,這一問題不僅引發(fā)學者們的質(zhì)疑,而且已經(jīng)成為領(lǐng)域進一步發(fā)展的障礙。

(三) 文獻分類梳理

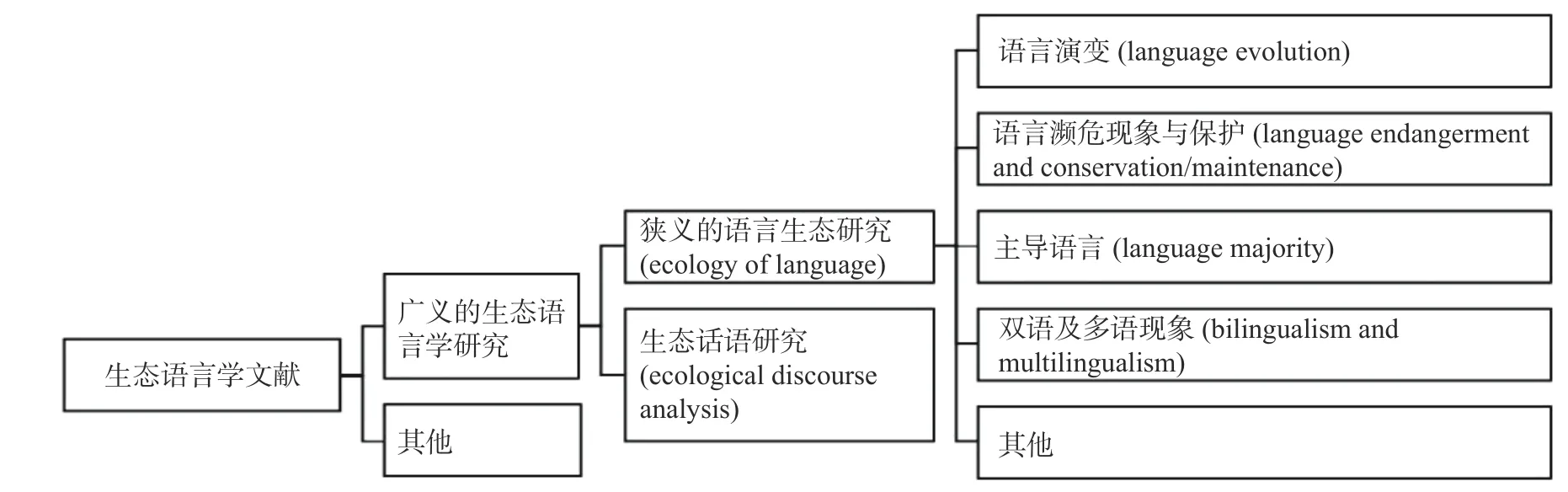

為了進一步明確Citespace以及已有研究爭議中呈現(xiàn)出來的問題,我們對所搜集的316篇文獻根據(jù)文章主題和中心思想對典型文獻進行了分類整理。文獻主要為期刊論文,包括少量書評與重要的會議論文等。分類整理結(jié)果見圖2。

圖2 文獻分類情況

如圖2 所示,已有文獻可以分為三大類,即:語言生態(tài)研究、生態(tài)話語分析與其他。這與Alexander和Stibbe的分類相吻合。他們將已有的語言生態(tài)學研究分為生態(tài)話語分析(the analysis of ecological discourse)和隱喻性語言生態(tài)分析(the metaphorical language ecology)。他們指出,語言生態(tài)學研究不應局限于環(huán)境文本分析,也不僅僅是一種關(guān)于語言聯(lián)系的隱喻性的思考方式,而應該是對話語的生態(tài)學分析(ecological analysis of discourse)。基于對已有文獻的梳理,我們認為,這一觀點實際上指的是廣義上的語言生態(tài)學,同時包括語言的生態(tài)研究與生態(tài)話語分析;但是,語言生態(tài)研究和生態(tài)話語分析有著本質(zhì)的區(qū)別。語言生態(tài)學旨在類比生態(tài)學的理論與方法來研究語言本身及其演變,其研究的重點在于語言,聚焦語言的發(fā)展變化、環(huán)境對語言的影響等;而生態(tài)話語分析的本質(zhì)研究對象并非語言,最終研究的也并不是語言問題,而是生態(tài)問題,話語與語言只是研究工具和方法,是對語言學方法的跨學科運用,在本質(zhì)上是自然生態(tài)研究。因此,從狹義上來說,語言生態(tài)學主要指的是語言的生態(tài)研究。

在已有文獻中,生態(tài)話語分析和環(huán)境分析不在少數(shù)。其中Arran Stibbe的著作《語言生態(tài)學:語言,生態(tài)及我們賴以生存的故事》(影響廣泛,有4篇書評。該書始終以自然生態(tài)為主要研究對象,認為語言生態(tài)學的最終目的在于探究如何使用語言來保護生態(tài)系統(tǒng)及其中的物種。此外,Potts等使用有關(guān)美國卡崔娜颶風的新聞語料庫對生態(tài)文本進行分析,同樣是以主要篇幅對自然環(huán)境問題進行研究。Kacerauskas對可持續(xù)發(fā)展主題下的環(huán)境話語進行分析,認為語言生態(tài)學中的生態(tài)指的是自然生態(tài),并且只有當人類活動開始威脅到人類和自然環(huán)境本身時才成為問題。本文認為,盡管這些文獻以語言生態(tài)學為標題或關(guān)鍵詞,但是本質(zhì)上并不是研究語言,只能視為廣義上的語言生態(tài)學研究。正如廣義的語言經(jīng)濟學不僅包括人力資本框架下的語言經(jīng)濟問題研究、對語言本身的經(jīng)濟學分析,還包括經(jīng)濟學的修辭研究,但狹義的語言經(jīng)濟學研究只包括前二者。這是因為語言經(jīng)濟(economics of language)與經(jīng)濟語言(language of economics)存在顯著的差異,若生硬地將二者捆綁在一起,只能使得該領(lǐng)域的主題更加松散,框架更缺乏系統(tǒng)性。語言生態(tài)研究(ecology of language)和生態(tài)言語研究(language of ecology)目前的狀況同樣如此。Pennycook指出,語言學家常常在使語言越來越具體化的過程中曲解了其研究對象。諸多學者把生態(tài)文本分析當作語言生態(tài)學研究,便存在這一問題。Cowley更是直接提出,語言生態(tài)學未能蓬勃發(fā)展的原因之一就在于其對于“應用”的執(zhí)著,即從最初期開始,環(huán)境就被視作話語及研究的核心主題。因此,本文認為,界定狹義的語言生態(tài)學研究并對其進行綜述,具有重要的學術(shù)意義。

此外,還有部分研究雖然冠以“語言生態(tài)”關(guān)鍵詞,但內(nèi)容上只在個別處稍帶提及語言生態(tài)或相關(guān)概念,且在主題上只與語言生態(tài)有些微關(guān)聯(lián),如偏遠地區(qū)居民的身份變化、媒體對交流行為的影響、計算機語言調(diào)試、教學方法、環(huán)境新聞等。顯然,這些文獻實際上并未著力探討語言生態(tài)問題,卻把語言生態(tài)學作為關(guān)鍵詞,還能夠繼續(xù)被其他學者引用,這進一步說明了語言生態(tài)學概念及學科邊界還不夠明確,模糊度很高。

二、狹義語言生態(tài)學的研究進展及述評

基于上述分析,我們認為,狹義的語言生態(tài)學應當聚焦探討“語言的生態(tài)”(ecology of language)及其相關(guān)問題。據(jù)此,該領(lǐng)域目前呈現(xiàn)出語言演變、語言瀕危現(xiàn)象及保護、主導語言、雙語及多語現(xiàn)象、語言多樣性等主要議題。

(一) 語言演變與語言生態(tài)

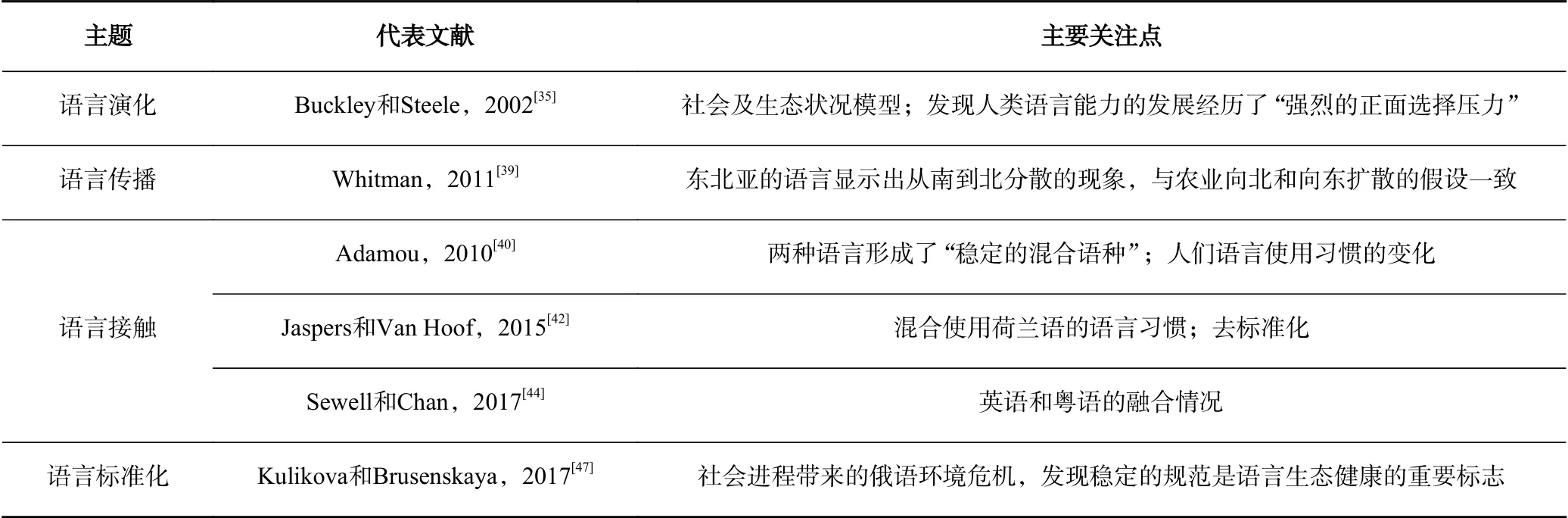

作為語言生態(tài)學中最核心的研究主題之一,語言演變研究觀察、刻畫語言生態(tài)的變化與演進,并剖析這些演變的前端影響因素與后端作用機制,除了直接探討語言的演化(language evolution)外,還包括語言傳播(language dispersal)、語言接觸(language contact)、語 言 標 準 化(language normalization/standardization)、語 言 復 興(language revitalization)、語言生命力(language vitality)等研究,如表1所示。

表1 語言演變代表性研究

生態(tài)學視角下的語言演化研究嘗試基于生態(tài)學理論與框架,從新的視角解釋人類語言的演進機制、驅(qū)動因素以及人類在語言和文化學習等方面出現(xiàn)的適應性問題。Buckley和Steele認為,現(xiàn)存的幾種模型都表明人類的語言能力受到強烈的正面選擇壓力。他們通過回顧語言進化社會模型,提出三個極端變量,分別關(guān)注人類生活史策略(hominin life history strategy)、配偶競爭強化(intensified mate competition)和群體規(guī)模增大(increased group sizes)這三個因素對語言演進的影響。他們指出,在龐大的核心社會群體中,激烈的配偶競爭和附屬關(guān)系管理都不是語言演變的主要驅(qū)動因素。因此,從考古的角度來說,人類生活史策略和人類語言適應的共同演化是值得重點研究的問題。

語言接觸是推動語言產(chǎn)生演變的重要原因,研究兩種語言群體相互接觸的生態(tài)狀況可以更好地理解語言的差異與演進。Adamou發(fā)現(xiàn)羅姆語(Romani)和土耳其語(Turkish)兩種語言形成了“穩(wěn)定的混合語種”(a fused lect),而波馬克語(Pomak)和土耳其語兩種語言的相互接觸與影響導致了使用者語言習慣的變化。研究表明,孤立言語社區(qū)及非常見的其他語言最有可能產(chǎn)生借用,但不會對語言產(chǎn)生進一步的重大影響,而在具有長期雙語傳統(tǒng)的緊密語言社區(qū),基于商業(yè)目的推動兒童雙語則可能會催生更復雜的混合語言類型。Jaspers和Van Hoof聚焦探討了佛蘭德人混合使用荷蘭語“tussentaal”時的言語習慣,指出語言特征是在特定使用環(huán)境中形成的,而混合荷蘭語的出現(xiàn)并非語言標準上的沖突,而是通過混合語重新定義了語言的適用限度。這是語言去標準化的典型案例,從后標準化的視角來看,標準化和母語化并不是相互抵消,而是相互適應。Sewell和Chan聚焦網(wǎng)絡港式英語(Kongish),這是英語和粵語融合的產(chǎn)物。Kongish的出現(xiàn)揭示了后現(xiàn)代情境下語言的使用情況,其產(chǎn)生與計算機媒介的出現(xiàn)、語言?身份認同關(guān)系以及動態(tài)多語生態(tài)密切相關(guān)。他們通過比較網(wǎng)絡港式英語(Kongish)和香港英語(Hong Kong English)發(fā)現(xiàn),尋找代表“本地身份”的統(tǒng)一語言符號往往效果有限,這是因為在現(xiàn)代社會,國籍、身份和語言使用之間的關(guān)聯(lián)越來越難以預測。

在語言的演變過程中,國家或地區(qū)的語言政策起到了至關(guān)重要的作用,其中語言標準化的影響尤為突出。Kulikova和Brusenskaya分析了社會環(huán)境演進帶來的俄語環(huán)境危機,認為在信息與通訊技術(shù)的影響下,現(xiàn)代俄語的規(guī)范性空間已被改造。信息技術(shù)不僅推動了大眾文化發(fā)展與全球化進程,而且作為語言表達潛能的催化劑,導致了諸多新語言體裁的形成,部分體裁甚至犧牲了倫理、語言規(guī)范及環(huán)境規(guī)律,以求交際便利。作者指出,穩(wěn)定的語言規(guī)范是語言生態(tài)健康的重要標志,而語言生態(tài)健康是保護民族認同的重要條件,也是國家安全的重要組成部分。必須指出的是,語言的演進還受到諸多非語言因素的影響。Whitman嘗試解釋農(nóng)業(yè)(尤其是水稻農(nóng)業(yè))對日語、朝鮮語、漢語等東北亞語系生態(tài)的影響,發(fā)現(xiàn)語言的傳播規(guī)律符合農(nóng)業(yè)從山東半島周邊地區(qū)向北部和東部擴散的假設。

(二) 語言瀕危現(xiàn)象及保護與語言生態(tài)

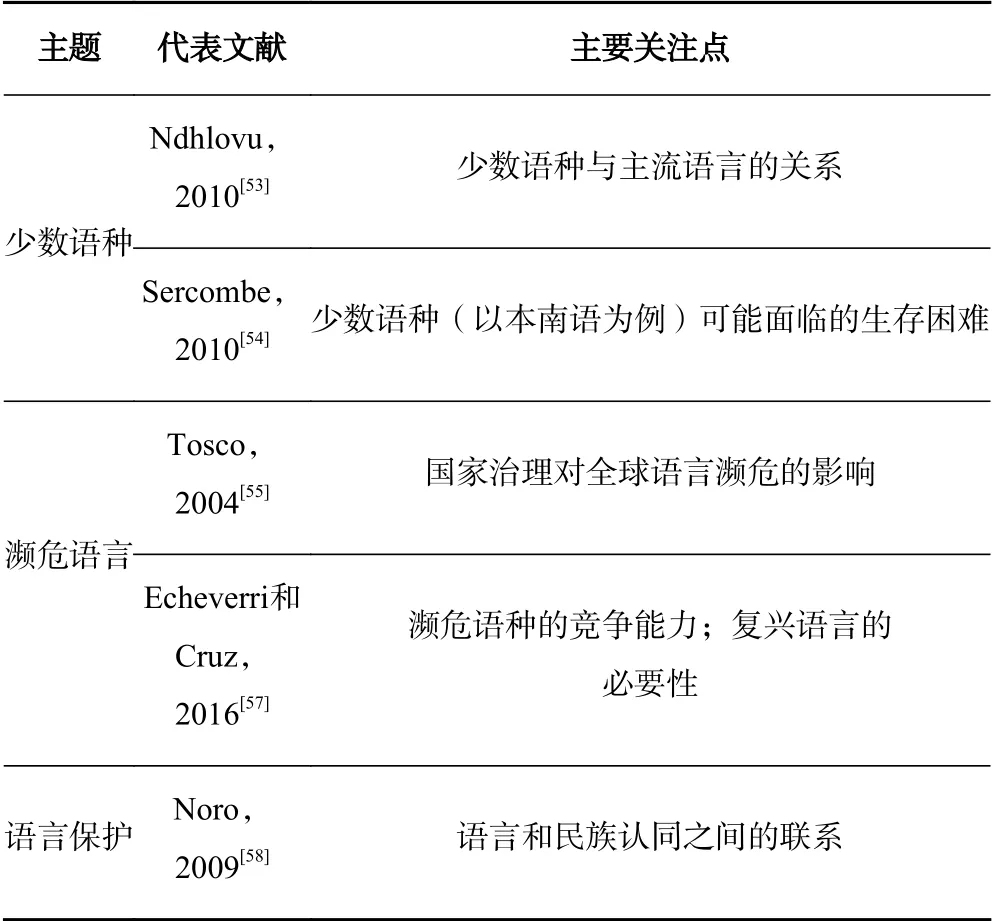

語言瀕危現(xiàn)象及保護(language endangerment& conservation/ maintenance)是語言生態(tài)研究中的重要議題,該議題下主要包括對少數(shù)語種(language minority)、瀕 危 語 言(endangered language)、語 言 保 護(language conservation/maintenance)的探討,如表2所示。有關(guān)語言瀕危及保護方面的研究大多具有獨特的情境或地域色彩,即討論某個特定語種的生存狀況、保護情況及影響因素。

表2 語言瀕危現(xiàn)象及保護代表性研究

其中,諸多研究將瀕危語言保護與意識形態(tài)相結(jié)合。Tosco在研究全球語言瀕危現(xiàn)象時提出,經(jīng)驗數(shù)據(jù)和邏輯推理清楚地表明整合與統(tǒng)一是國家建設的先決條件之一,而這種整合可能會影響語言多樣性。Ndhlovu通過研究非洲少數(shù)語種的生存情況指出,傳統(tǒng)語言使用概念把語言使用視作正式規(guī)劃和政策干預的衍生品,自下而上的語言規(guī)劃并不能有效地減少少數(shù)語種面臨的風險。對此,學者提出,必須通過恰當?shù)恼咴捳Z幫助少數(shù)語種在官方語言政策下尋找到相應的發(fā)展空間。

Sercombe通過研究本南語在文萊的生存狀況,總結(jié)出少數(shù)語種可能面臨的生存困難,包括:學校往往使用主流語言作為教學語言;少數(shù)語種在學校環(huán)境之外的作用有限;少數(shù)語種的介紹較少;少數(shù)語種的使用不被鼓勵等。這些都造成了本南語發(fā)展滯緩的現(xiàn)象。作者建議從學校教育著手,通過官方承認該語言、提供培訓等方式促進其發(fā)展,進而推動本南族當?shù)厝肆Y源潛力的挖掘。

Echeverri和Cruz通過分析瀕危語種諾努亞語(Nonuya)的語言生態(tài),對“恢復”(瀕危語言)一詞的含義進行了深入思考。他們提到,有些人希望恢復語言是為了讓這種語言再次成為生活領(lǐng)域口頭及書面交流的工具。然而,該案例展示了一種語言在復雜的語言生態(tài)中如何能夠持續(xù)占據(jù)一個專門的“市場”,并與其他“市場”相互作用。這類瀕危語種幾乎沒有能力成為日常交流的手段,也沒有能力與其他語言競爭,但鑒于其在政治及身份認同上的意義,又確實具有競爭的可能。復興瀕危語種不僅可以提高該特定語言的聲望,還可以激發(fā)年輕人和孩子了解和學習該語言的興趣。

除此之外,Noro提供了一個全新的視角,從“日裔加拿大人”群體出發(fā),探討在身份認同上擁有混合民族語言遺產(chǎn)的人群如何保護日語語言遺產(chǎn),指出:盡管一些人認為民族語言是其民族身份的關(guān)鍵因素,但另外一些人則把注意力轉(zhuǎn)移到所屬民族的非語言符號上。因此他提出,要想充分把握語言在構(gòu)建民族認同中的作用,需要從更廣泛的角度來看待民族認同。

(三) 主導語言與語言生態(tài)

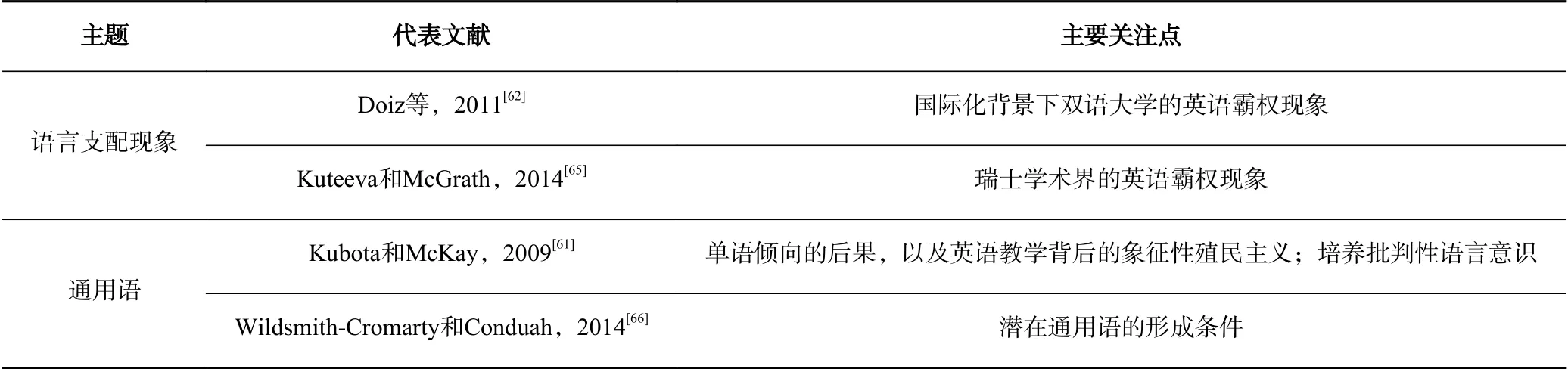

如表3所示,語言生態(tài)視角下的諸多主導語言(language majority)研究聚焦英語作為主導語言的現(xiàn)象,或刻畫特定情境下的主導情況,或闡釋產(chǎn)生該現(xiàn)象的原因,或指出英語主導背后的語言及社會不平等問題,并對此提出質(zhì)疑。

表3 主導語言代表性研究

有關(guān)主導語言的研究大多對主導語言現(xiàn)象及相關(guān)的意識形態(tài)進行辯證分析,對英語霸權(quán)的質(zhì)疑與批判十分突出。Doiz等指出國際化是英語語言霸權(quán)的主要推動力之一,認為在新的多語環(huán)境下,雙語大學必須在實施語言政策的同時維護本土語言和文化的發(fā)展,這樣能夠促使更多群體在英語主導環(huán)境下平等獲益。Kuteeva和McGrath發(fā)現(xiàn)瑞士學術(shù)界存在較為明顯的英語主導情況,但是在研究和出版過程中也存在多語實踐。英語逐漸成為學術(shù)通用語的現(xiàn)象與使用者受到的專業(yè)訓練和學術(shù)實踐有關(guān),也與相關(guān)的學術(shù)要求密不可分。他們認為,英語在學術(shù)界的主導地位可以并應該受到質(zhì)疑。

部分研究嘗試基于實證數(shù)據(jù)分析個體或社群對部分主導語言的態(tài)度。Kubota和McKay對一個日本社區(qū)的語言態(tài)度進行民族志研究,調(diào)查該地居民如何看待、參與當?shù)氐恼Z言多樣性實踐。研究發(fā)現(xiàn),盡管提升國際視野是英語教學的重要目的,但英語教學背后的象征性殖民主義使當?shù)厝穗y以完全認同語言及民族的多樣性。因此,教師和學生需要培養(yǎng)批判性語言意識,以理解、挑戰(zhàn)不平等權(quán)力關(guān)系,這種關(guān)系不僅存在于語言和文化中,而且在種族、性別、階級及其他社會類別中廣泛存在。他們的研究表明,英語作為多元社區(qū)通用語的作用值得質(zhì)疑。

與英語備受批判的通用語地位不同,人們對部分地區(qū)通用語的態(tài)度往往相當積極。Wildsmith-Cromarty和Conduah的研究分析了大學生和移民群體對南非高等教育機構(gòu)引入斯瓦希里語的態(tài)度。斯瓦希里語是一種潛在的通用語,基本上所有個體及組織對南非引入該語言都表示支持。研究表明,一種語言能否成為通用語與跨文化交流以及人們對某種文化的切身體驗密切相關(guān),因為這些因素直接影響使用者自身的身份認同以及對語言的理解。該研究表明,主導語言的區(qū)域?qū)嵱眯允瞧涑蔀橥ㄓ谜Z的必要條件,但卻不是充要條件,與語言相關(guān)的社會、文化、歷史因素也起到不可忽視的作用。

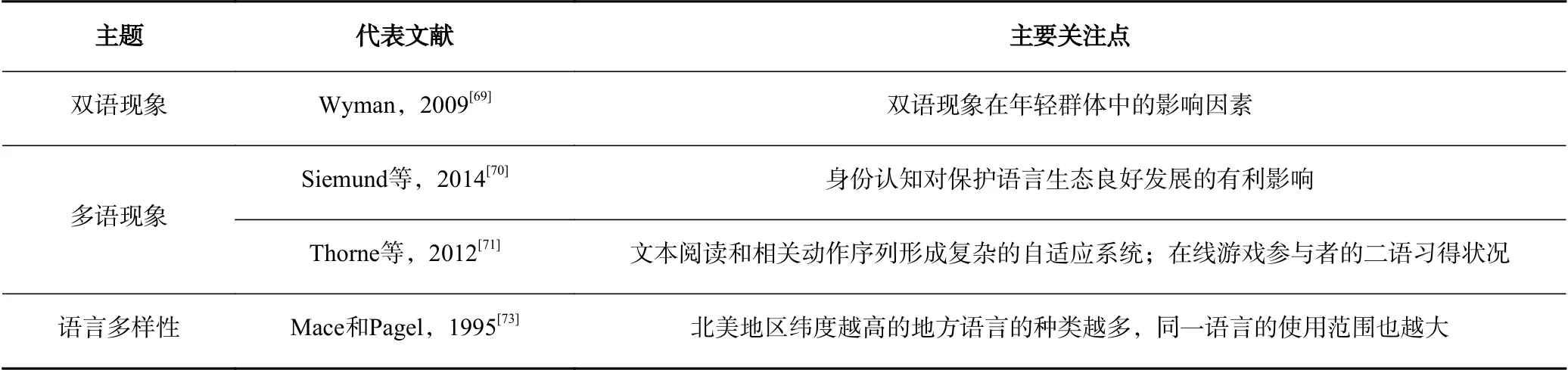

(四) 雙語及多語現(xiàn)象與語言生態(tài)

與主導語言研究多聚焦英語等通用語言相反,語言生態(tài)學視角下的雙語及多語現(xiàn)象研究關(guān)注多(雙)語社群、多(雙)語使用、多(雙)語變革等對社會語言生態(tài)的影響,涉及語言身份認知、語言政策與規(guī)劃、語言地位等因素(見表4)。

表4 雙語及多語現(xiàn)象代表性研究

雙語及多語現(xiàn)象在不同情境、群體及地區(qū)的語言生態(tài)中均有體現(xiàn)。Wyman討論了雙語現(xiàn)象在年輕群體中的影響因素,特別指出,年輕人的文化和態(tài)度對本土語言具有消極作用時,會導致語言資源分配不均的惡性循環(huán),最終導致本土語言的瀕危狀況。在語言提示瀕危的早期階段,鼓勵年輕人與同伴分享故事可以加強他們與社區(qū)及地方雙語的聯(lián)系。與此同時,年輕人面對本土語言喪失主導語言地位的情況時,會產(chǎn)生一定的不安全感。Siemund等調(diào)查了300名新加坡大學生的語言背景和社會背景,嘗試刻畫新加坡的多語文化圖景。整體而言,學生大多擁有雙語或三語背景,并對英語及其各自的母語持有積極態(tài)度。學生對新加坡式英語(Singlish)普遍持有積極的態(tài)度,認為這是新加坡身份認同的重要標志,因此標準化英語占支配地位的可能性較小。新加坡的多語語言生態(tài)有利于保存現(xiàn)有語言檔案、維護本土文化。

值得一提的是,隨著信息技術(shù)的發(fā)展,越來越多的學者開始關(guān)注虛擬世界或網(wǎng)絡世界的多語生態(tài)。Thorne等討論了多人在線游戲形成的復雜符號生態(tài),特別關(guān)注游戲中第二語言的使用及發(fā)展狀況。他們認為,語言接觸和定向交流對語言發(fā)展具有重大影響。參與者進行的文本閱讀和相關(guān)動作序列形成了復雜的自適應系統(tǒng),這些系統(tǒng)根據(jù)直接目標導向活動的偶然性實現(xiàn)自動重組。換言之,與目標關(guān)聯(lián)越緊密的語料受到的重視越多,參與者對相關(guān)語言的習得也更快。類似地,Van Lier在他的著作中提到了“可供性(Affordance)”這一概念,將其定義為有機體與環(huán)境之間的關(guān)系,即可供性影響環(huán)境支持或抑制有機體的行為。按照可供性理論,虛擬世界中與任務直接相關(guān)的語料可被視為“語言產(chǎn)生的原材料”,因此參與者在參與游戲時的二語習得,更接近自然語言習得。這些研究以網(wǎng)絡游戲這一特殊、新穎的虛擬領(lǐng)域為研究情境,為信息時代的語言生態(tài)研究提供了新的思路和經(jīng)驗。在現(xiàn)代社會,對于許多人來說,在線互動是語言社交化的主要背景,也是書面交流的重要形式,因此,虛擬世界、互聯(lián)網(wǎng)等新興情境中的語言生態(tài)研究日益重要。

雙語或多語現(xiàn)象研究本質(zhì)上反映了語言多樣性狀況,多個研究涉及語言多樣性這一核心詞,但語言生態(tài)領(lǐng)域?qū)Υ诉M行專門探討的文獻并不多。Mace和Pagel指出,在北美,緯度越高的地方語言的種類越多,同一語言的使用范圍也越大。盡管有較多的語言學家嘗試將語言多樣性與生態(tài)多樣性相關(guān)聯(lián)或進行類比,但Halliday指出,把語言多樣性對于文化、社會的重要性與生物多樣性對于環(huán)境、生態(tài)的重要性進行類比是具有爭議的。Hornberger也指出,生態(tài)學視角下的多語現(xiàn)象研究應該推動盡可能多的語言在多語環(huán)境中開放觀念、拓寬使用空間。

三、已有研究不足及未來研究展望

如上所述,國外的狹義語言生態(tài)學研究取得了較為豐碩的研究成果,凸顯出來的研究熱點為未來研究奠定了基礎并指明了方向。但同時也必須指出的是,已有研究在多個方面存在明顯的局限,亟待未來研究改善。

首先,從領(lǐng)域研究邊界來看,當前的語言生態(tài)學研究存在邊界模糊的問題,這在一定程度上阻礙了領(lǐng)域的發(fā)展。事實上,領(lǐng)域邊界的爭議一直存在,有關(guān)“是否隱喻”的持續(xù)辯論便是最佳證明。Steffensen和Fill15]在總結(jié)語言生態(tài)學研究的發(fā)展與思路時明確指出,該領(lǐng)域存在“語言生態(tài)”與“環(huán)境語言”混淆的情況,這與本文的觀點不謀而合。由于當前領(lǐng)域邊界模糊,并且涉及多學科交叉,部分研究對語言生態(tài)的關(guān)注僅停留在概念層面,部分研究甚至濫用概念,這些現(xiàn)象勢必不利于領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展。本文嘗試對廣義與狹義的語言生態(tài)學研究進行初步界定,旨在以拋磚引玉的方式引發(fā)學界對領(lǐng)域邊界問題的深入思考,逐步明晰領(lǐng)域的研究邊界與重點,為領(lǐng)域的長遠持續(xù)發(fā)展奠定基礎。

第二,從研究思路來看,狹義的語言生態(tài)學研究盡管借用生態(tài)之名,但大多數(shù)停留在生態(tài)隱喻層面,與生態(tài)學理論及研究思路的結(jié)合十分有限。Kravchenko指出,已有語言生態(tài)學研究在認識論與方法論上看法不一致,提出應該在生物學認識的基礎上把語言視作社會這一特殊生命系統(tǒng)的組織模式。本文基本認同這一觀點。我們認為,針對語言生態(tài)相關(guān)問題的研究,應當充分結(jié)合生態(tài)學中成熟的概念及模型,細致刻畫語言的生態(tài)現(xiàn)象并深入剖析語言與生態(tài)之間的相互關(guān)系。事實上,少數(shù)已有研究在這方面做出了積極的探索。Mace和Pagel結(jié)合生態(tài)學的研究思路將語言數(shù)量、語言密度等語言概念與地理緯度、種域范圍、陸地及海洋物種數(shù)量等生態(tài)學概念相匹配,發(fā)現(xiàn)隨著緯度的升高,物種數(shù)量減少,語言密度減少,種域范圍增大,領(lǐng)土數(shù)量增加,即不同緯度的人類語言群數(shù)量的變化與生境多樣性的變化一致。這種真正跨學科的思路探索對語言生態(tài)學研究十分重要。Kaplan和Baldauf基于已有語言政策與規(guī)劃現(xiàn)實及研究總結(jié)出四個語言與政治、社會、生態(tài)環(huán)境互動的模型,盡管這些模型仍然存在有待完善之處,如未能包含部分關(guān)鍵因素、對所選因素的考量過于簡單等,但這些模型真正將語言及其規(guī)劃看作生態(tài)系統(tǒng),并將該系統(tǒng)作為大環(huán)境的一部分,同時嘗試納入生態(tài)學中的時空因素,對于后續(xù)研究具有重要啟示意義。

第三,從研究內(nèi)容來看,當前的狹義語言生態(tài)學研究大多集中探討語言生態(tài)的前端影響因素,往往忽略語言及其生態(tài)的后端影響機制,而考慮到語言與所在環(huán)境的雙向互動關(guān)系,后者同樣重要。當前研究尤其關(guān)注社會環(huán)境對語言演變的影響,這是語言學界長期以語言因素為研究核心的自然結(jié)果。隨著語言生態(tài)學領(lǐng)域的不斷完善與發(fā)展,我們不能忽視語言與環(huán)境雙向互動的另一面;更重要的是,從長時間來看,語言與所在環(huán)境很可能存在復雜的協(xié)同演進關(guān)系,這意味著探討語言因素對環(huán)境因素的影響不僅能夠填補已有研究的忽略之處,而且對于更深入地理解語言本身及其生態(tài)的演進具有重要意義。此外,隨著網(wǎng)絡技術(shù)的迅速發(fā)展與廣泛運用,虛擬語言生態(tài)(virtual linguistic ecology)研究值得關(guān)注。目前,除了Thorne等討論了網(wǎng)絡游戲中的語言、符號環(huán)境以外,鮮有文獻涉及這一領(lǐng)域。作為一個完整的跨學科領(lǐng)域,語言生態(tài)學研究應當圍繞語言與生態(tài)的互動關(guān)系實現(xiàn)研究內(nèi)容與視角的多元化。

最后,語言生態(tài)學研究在方法上有待創(chuàng)新,研究方法的系統(tǒng)性與規(guī)范性有待加強。狹義的語言生態(tài)學可以看作是傳統(tǒng)語言學發(fā)展到一定階段后跨學科拓展的產(chǎn)物,在研究范式與方法上自然承襲了傳統(tǒng)語言學。諸多已有研究基于少量的例證進行理論探討,在研究方法上缺乏規(guī)范性與系統(tǒng)性;盡管部分研究嘗試基于實地調(diào)研進行較為規(guī)范的案例研究,但仍然存在主觀性過強的問題,研究發(fā)現(xiàn)的普適性受到質(zhì)疑。Uryu在研究跨文化交流的生態(tài)環(huán)境時采用了量化統(tǒng)計與質(zhì)性分析相結(jié)合的研究方法,這是對相對規(guī)范實證研究范式的積極運用,值得后續(xù)研究借鑒。已有的理論探討與案例研究已經(jīng)為本領(lǐng)域積累了一定的基礎,加強量化研究方法的運用是推動該領(lǐng)域進一步發(fā)展的必經(jīng)之路。與此同時,未來研究在方法上同樣應當重視對生態(tài)學成熟方法的情景化借鑒,以此逐步完善本領(lǐng)域的方法體系。