我國智慧圖書館研究現狀淺析

李亞設

(山東師范大學,山東 濟南 250300)

1 引言

隨著信息社會的發展,各種新興智能技術逐漸被廣泛應用到人們的日常生活當中,改變了人們獲取信息的方式。智能手機的廣泛應用使得人們可以隨時隨地查找所需信息,脫離了空間限制,提高了信息查詢效率。大數據、云計算以及智能設備的應用使得更多的個性化服務得以開展,針對個人的行為數據、使用數據等信息,提供更加符合個人需求的服務。圖書館作為人們生活中重要的信息獲取場所,也在不斷地提高自身的服務水平,將新技術和設備納入到圖書館服務中,以提高服務質量,更好地滿足讀者需求。

縱觀圖書館的發展歷史,我們可以看到,圖書館的發展與技術的進步密不可分。20 世紀60 到70 年代,圖書館界成功將計算機應用于處理書目數據,實現了計算機編目,并且部分圖書館已經開始向用戶提供聯機檢索服務。20世紀80年代已產生了面向用戶終端的數據庫技術,有些可以提供全文獲取。20世紀90年代圖書館實現了自動化集成管理系統的廣泛應用,開始邁向數字圖書館時代。在該階段下,OCR 技術使得紙制文獻可以數字化處理,數字資源實現了保存和利用,大量數據庫開始被應用于對文獻的檢索,電子借閱系統得到普及。隨著手機等移動終端的發展,圖書館也開始提供手機移動服務,從最先的移動圖書館到現在的基于“三微一端”的微服務平臺,圖書館的服務變得越來越便捷。隨著智能技術的發展,如今圖書館進入了智能時代,各種智能技術和設備也在圖書館中得到應用,自動化借閱系統、自助打印設備、智能檢索系統、智慧屏、智能機器人等也逐漸被應用到圖書館服務,基于大數據、云計算、物聯網的圖書館服務平臺也正在構建當中,圖書館正在經歷智慧化轉型,逐漸步入智慧圖書館時代。

智慧圖書館這一概念最早出現在2003 年,是芬蘭奧盧大學的艾托拉教授首次在《智慧圖書館:基于位置感知的移動圖書館服務》一文中提出的,認為智慧圖書館(Smart Library)是指不受空間限制、可以被感知的移動圖書館[1]。智慧圖書館是與智慧社會、智慧城市等一脈相承的概念,國家對人工智能技術的政策關注為智慧圖書館的發展創造了環境。2016 年的《國家十三五規劃綱要》以及2017 年的《政府工作報告》中都明確提出要大力發展人工智能[2]。2017 年,習總書記在黨的十九大會議中指出:中國已經進入數字信息的新時代,構建健康文明、生態和諧的智慧社會是新時代社會發展的新方位[3]。近年來,隨著高校信息化、“十四五規劃”的到來,智慧校園的建設成為各高校信息化建設的重要關注點,智慧圖書館也成為智慧校園建設的重要組成部分。

在上述背景下,對智慧圖書館的研究也得到了學者們的廣泛關注,為了解近年來智慧圖書館的研究現狀,筆者對該領域近五年的發文狀況進行梳理,以歸納文獻的分布情況,概括主要的研究主題,為相關研究提供參考和借鑒。筆者以中國知網作為文獻檢索來源,以“智慧圖書館”分別作為關鍵詞和篇名進行檢索,學科分類限定在“圖書情報與數字圖書館”類別,時間范圍為2016-2020年,期刊限定為CSSCI 和北大核心期刊,共檢索到308 篇文獻,排除會議邀請函、選題指南、書評、序言等不相關文獻,共得到有效文獻295 篇,并采用定量方法和內容分析方法對文獻進行整理和歸納。

2 文獻統計分析

2.1 年份分布

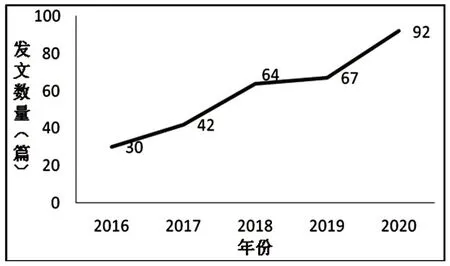

筆者對相關文獻的發表年份進行歸納,結果如圖1 所示。由圖1 可知,近五年來智慧圖書館論文數量成逐年上升趨勢,2016年發文數量為30篇,逐年遞增,到2020 年發文數量為92 篇,可以看到學者們對智慧圖書館的相關研究越來越為關注,進一步推斷今后的發文量會繼續呈上升趨勢。通過對智慧圖書館相關文獻進行檢索可知,我國該領域最早的文獻發表于2010年,是嚴棟發表的《基于物聯網的智慧圖書館》一文,該文首次從理論上對智慧圖書館的涵義進行了界定,認為智慧圖書館是圖書館與物聯網、云計算和智慧化設備的結合[4]。我國學者對智慧圖書館領域的關注始于2010 年,屬于新興的研究領域,未來還會有進一步的提升和發展。

圖1 2016-2020智慧圖書館發文量統計

2.2 作者分布

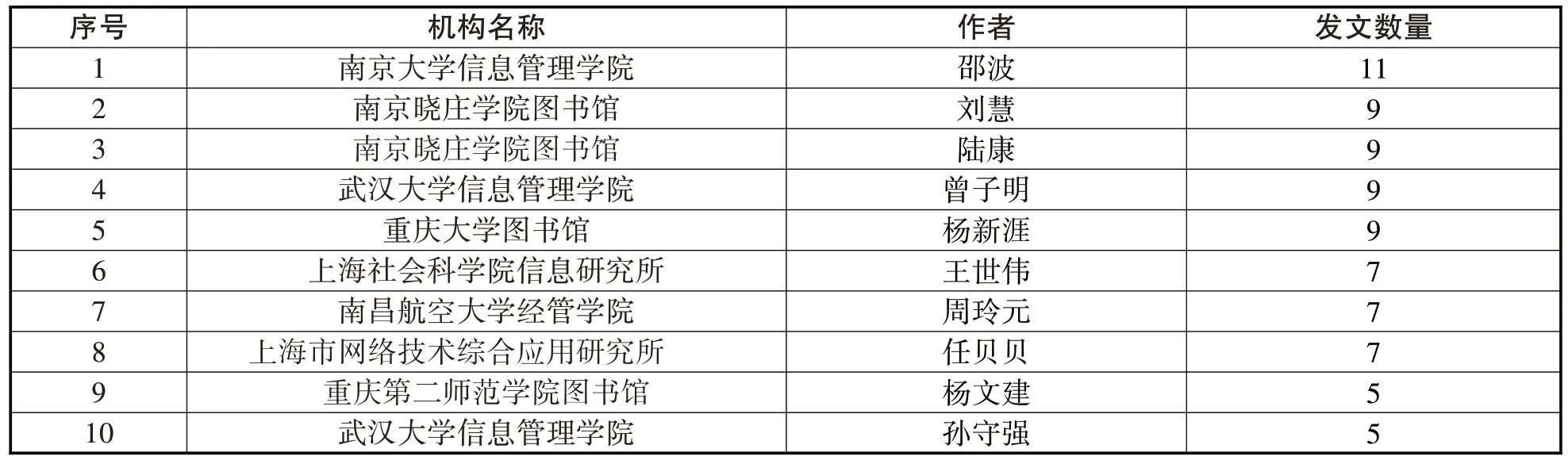

對近五年作者的發文量進行統計分析,得出作者數量共為452 人,其中發表論文為3 篇以上的作者有28 人,占總體的6.19%,發表兩篇以上論文的作者有75 人,占總體的16.6%,其余83.4%的作者發文量均為1 篇。可見,該領域的核心作者較少,大多數作者的發文量為1篇,并沒有持續關注。作者的發文數量是衡量科研人員研究成果的重要指標,一個領域的高產作者引領著該領域的發展。表1 列出了前10 位高產作者的發文量,如表1 所示。由表可知,排名前10位的作者均為發表論文5篇以上的作者,發文量最多的作者為南京大學信息管理學院的邵波,發文數量為11 篇。從發文機構來看,大部分學者來自高校學院或圖書館,有兩位學者來自于科研院所。

表1 近五年智慧圖書館研究高產作者及發文量列表

2.3 期刊分布

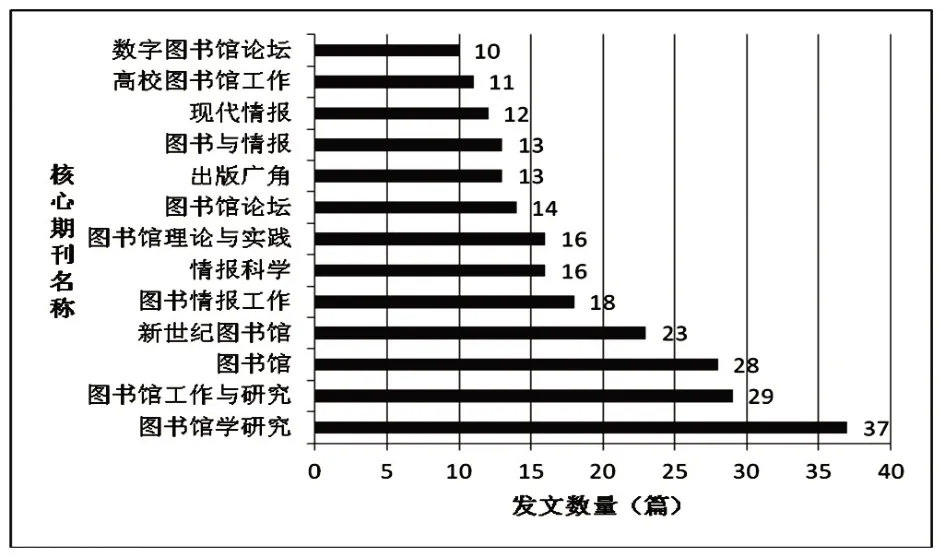

筆者對智慧圖書館研究論文的期刊發文量情況進行統計,以了解該領域的核心文獻源。刊載了智慧圖書館相關文獻的核心期刊共有30 種,選取刊載10 篇以上的期刊作為考察對象,共計13種,占比43%。發文分布情況如圖2 所示。其中,《圖書館學研究》載文量最多,為37 篇,其次為《圖書館工作與研究》和《圖書館》,分別為29 和28 篇,前三種期刊載文量共計94 篇,占總數的31.9%,可以說在一定程度上起到了引領該領域研究的作用。

圖2 近五年智慧圖書館核心期刊論文發文量分布

2.4 關鍵詞分布

關鍵詞是對一篇論文核心觀點的概括,對關鍵詞進行分析可以了解該領域的主要研究主題和方向。在筆者選取的295 篇文獻中,共有關鍵詞581 個,筆者選取出現詞頻大于4 的35 個關鍵詞作為高頻關鍵詞進行分析,如表2 所示。除“智慧圖書館”外,“智慧服務”“人工智能”為出現頻率較高的關鍵詞,詞頻分別為56 和27 次。對高頻關鍵詞的類別進行簡要歸納,可以得到以下幾個方面:(1)從針對的圖書館類型來看,詞頻較高的為“高校圖書館”“數字圖書館”“融合圖書館”和“公共圖書館”,其中對于高校智慧圖書館的研究受到最多的關注。(2)從技術層面,人工智能、大數據、情景感知、物聯網、區塊鏈、移動視覺搜索、5G、互聯網、用戶畫像、機器人、云計算和RFID 是較多被學者們探討的技術類別。(3)從圖書館服務層面,智慧服務受到最多的關注,其次為知識服務、個性化服務、學科服務、服務創新、服務模式等。(4)除上述外,智慧館員的培養、用戶隱私保護、圖書盤點也為高頻關鍵詞。

表2 近五年智慧圖書館相關研究關鍵詞分布

3 主題內容分析

3.1 智慧圖書館的內涵

關于智慧圖書館的概念,學者們從不同的角度給出了定義。謝珍、陸溯認為智慧圖書館是以用戶為中心,應用物聯網、云計算和各種智能設備,整合館內資源,實現深度感知、廣泛互聯的管理和服務[5]。李玉海、金喆提出智慧圖書館是利用物聯網、大數據和區塊鏈等技術,將圖書館的管理與智能感知和計算相結合,為用戶提供更為精準、有效的服務[6]。高穎認為智慧圖書館是借助物聯網、云計算等信息技術,對大量的數據進行收集、保存和管理,并以此為基礎為用戶提供無空間、時間限制的服務[7]。智慧圖書館的概念包含了資源、技術和服務等維度,資源包括文獻資源和空間資源,資源是開展各項服務的基礎。技術是智慧圖書館運行的手段,包括人工智能、大數據、云計算等新興技術形式,可以說,技術是貫穿圖書館發展的主線,圖書館各方面的運營離不開技術的支持。智慧服務是核心,圖書館服務是圖書館發揮功能的主要形式,將智能技術應用于圖書館建設中,改善了傳統的服務方式和手段,增加了服務內容。

3.2 智慧圖書館體系框架研究

學者們從不同角度構建了智慧圖書館研究的理論框架,用于指導智慧圖書館的建設實踐。根據理論所涉及的范圍,包括宏觀層面和微觀層面。宏觀層面的理論框架將智慧圖書館的建設納入到其所處的社會背景中來解讀,認為智慧圖書館的發展與其所處的環境密不可分,環境中的各種要素之間相互聯系,相互影響。微觀層面的理論框架是從圖書館內部出發,認為智慧圖書館的建設需要館內各主體之間相互配合,協同發展。例如:王靜、宋迎法等基于SFIC 理論構建了智慧圖書館建設的協同治理模式,認為智慧圖書館建設應是政府、大學、圖書館、行業協會和用戶等主體之間的協同治理過程,社會、經濟和技術等因素在整個過程中會影響到各主體之間的互動關系[8]。李通基于生態理論構建了智慧圖書館微觀知識生態系統,將其分為宏觀、中觀和微觀3個層面,主要構成要素包括知識資源、知識主體、知識環境和知識技術幾個方面[9]。

在技術層面,許多學者基于新興技術從整體上構建了智慧圖書館技術框架。武洪興基于物聯網技術構建了智慧圖書館建設框架,該框架由物聯網的基本架構組成,包括感知層、傳輸層和應用層[10]。侯松霞構建了基于物聯網與云計算技術的智慧圖書館模式,從體系結構、運行模式和服務模式3個方面進行了介紹[11]。

3.3 智慧服務研究

用戶服務是圖書館體現自身價值的基礎。圖書館通過各種服務形式來滿足讀者需求。圖書館的基礎服務形式包括:閱覽服務、外借服務、參考咨詢、文獻檢索、文獻傳遞、讀者培訓、館際互借、閱讀推廣、學科服務等形式。圖書館也隨著時代發展,不斷擴充著服務內容,更新服務方式。智慧服務是伴隨著智慧圖書館建設產生的服務形式,是智慧圖書館的核心,與傳統服務形式相比,其根本區別在于服務內容和服務模式上的改變。有的學者指出,智慧服務是以大數據為基礎的“互聯網+物聯網”的服務,是基于海量的信息資源,實現人與物、物與物的數據交流與傳輸,適時地為讀者提供符合其個性化需求的服務[12]。智慧服務的內容既包括智能技術應用對傳統服務的提升,又包括服務模式與形式的創新。

3.3.1 智慧服務調查研究

許多學者通過調研考察了當前圖書館智慧服務的開展情況。趙蘋通過對39 所985 高校圖書館進行調研,總結了8 個方面的智慧服務建設內容,分別是智慧借閱服務、發現服務、學科服務、個性化服務、空間服務、咨詢服務、移動服務和智能設施創新[13]。喬紅麗、王曉東對42 所雙一流高校進行調研,將智慧服務劃分為資源服務、咨詢服務、學科服務、智能設備服務、空間服務和培訓服務6種類型[14]。李慧、付蓮蓮對《2018 中國大學評價研究報告》中全國排名前20 所高校圖書館以及30 所省級公共圖書館進行調研指出,目前圖書館提供的服務內容比較傳統,大多數圖書館提供推薦服務,而開展智慧推薦服務的圖書館比例相對較少[15]。因此,現階段圖書館對智慧服務的開展尚處于起步和探索階段,如何將新興技術用于服務創新是需要學者進一步探討的問題。

3.3.2 智慧服務建設框架研究

學者們從不同層面構建了智慧服務框架,從整體層面為更好地開展智慧服務提供了理論指導,包括理論框架和技術框架。孫守強從協同理論的視角構建了智慧服務框架,包括資源整合層、網絡連接層、信息交互層和智慧服務層幾個層面[16]。錢丹丹、劉洋等依據分層理論,將智慧圖書館知識服務架構分為物理設備層、數據層、網絡層、平臺層、應用層和知識門戶層[17]。從技術層面構架的理論框架包括用戶畫像、情境感知技術、AI、5G、知識圖譜、邊緣計算等。韓業江、董穎等基于情境感知、云計算和物聯網技術,構建了情境感知智慧服務系統,包括情境感知層、網絡傳輸層、情境處理層和智慧服務層,可以為用戶提供個性化檢索和服務[18]。

3.3.3 服務創新研究

智慧圖書館情境下對各種智能技術的應用帶動了傳統服務模式的轉型,將新興技術應用于圖書館服務可以帶動服務模式的創新。例如:智能環境為傳統閱讀推廣活動的發展提供了新的機遇。趙發珍、楊新涯等指出大數據和人工智能技術的應用可以深入挖掘讀者的潛在閱讀需求,從而提供更有針對性和個性化的閱讀推廣服務[19]。茆意宏、朱玲玲等探討了智慧閱讀服務的相關概念,認為智慧閱讀服務是在傳統閱讀服務的基礎上,加入新興智能技術元素,以滿足不同用戶的個性化需求,從而提高服務效果[20]。

學科服務在智慧圖書館背景下也有了新的提升,許多學者對智慧學科服務進行了研究。劉妍、王天泥分析了國內外學科服務的典型案例,構建了智慧化學科服務模式,包括基礎支撐、核心服務和用戶需求3 個部分[21]。董同強、馬秀峰通過調研42 所雙一流高校圖書館的學科服務平臺建設情況,結合新興技術設計了平臺的功能模塊,包括學科導航門戶、定制推薦服務、交互研討空間和學科資源管理[22]。同時,圖書館對各種新興智能技術的應用使得一些新型的服務方式得以開展,越來越多的智能技術和設備被應用于圖書館的各項服務中,如利用智能機器人提供咨詢、檢索等服務;圖書館智慧大屏可以實時顯示圖書館大數據,包括讀者入館量、借閱排行等信息。

3.4 智慧圖書館微服務研究

隨著移動互聯網技術的發展,手機、平板電腦等移動設備被更多的人使用,微博、微信以及各種提供信息的App 成為人們獲取和交流的重要來源,這種情況也促使圖書館通過各種移動智能設備來開展相關業務。智慧圖書館微服務是在傳統的移動圖書館服務的基礎上,將大量智能元素融入軟件和平臺的開發中,通過大數據、云計算、人工智能等技術分析用戶數據,為讀者提供更為精準、個性化的服務,因此,移動智慧圖書館的功能不僅包括了傳統圖書館業務中的相關功能,如個人信息、借閱信息、新書通報、資源檢索等,還包含個性化推薦、實時數據提供、位置導航、智能借閱、智能導覽等智慧服務。移動智慧圖書館服務功能可通過微信公眾號、微信小程序、手機App 等方式實現。

近年來,微服務的研究也越來越受到學者們的關注。黃麗芳通過對高校讀者進行問卷調查,構建了圖書館微服務平臺的功能模塊,包括讀者登錄和管理員模塊,其中讀者登錄模塊包括微閱讀、微服務和我的圖書館3 個部分[23]。楊佳雨、周玲元等設計了基于情境感知技術的微服務模型框架,提出服務內容包括選座服務、個人賬戶和互動平臺3 個部分。筆者認為智慧圖書館微服務可以滿足讀者碎片化的閱讀需求,提高圖書館智能化建設水平[24]。可以說,隨著各種智能技術和設備的普及和發展,人們獲取服務的方式也變得越來越便捷,利用智能手機開展微服務的形式也會越來越受到學者們的關注,成為基于智能技術的新興圖書館服務形式。

3.5 新一代智慧圖書館平臺建設

與新一代智慧圖書館平臺相關的詞語包括“智慧圖書館服務平臺”“第三代圖書館服務平臺”“下一代圖書館系統平臺”等。有學者指出智慧圖書館平臺是智慧圖書館服務的核心,是可以全面感知、記錄、解析與交流互動的自組織系統[25]。智慧圖書館平臺不僅涵蓋了傳統圖書館管理系統的全部功能,還可以實現多種處理功能。目前已有的新一代圖書館服務平臺包括FOLIO、NLSP、Alma、WMS、Sierra等。董同強、唐曉旺等將新一代圖書館服務平臺的功能模塊劃分自動化服務和智慧服務,并將其總體架構劃分為感知層、資源數據層、技術處理層、應用層和用戶交互層[26]。謝蓉、劉煒等指出以FOLIO 為代表的“第三代圖書館服務平臺”是一種全新的模塊化應用環境,是未來的發展方向[27]。在平臺建設實踐方面,邵波、張文竹介紹了南京大學圖書館智慧圖書館系統平臺(NLSP)的開發與利用情況,該平臺依托云計算、大數據等技術實現紙電數資源的一體化智能采購和管理,館員可以在資源采訪、系統監控、用戶服務與決策時進行一體化操作[28]。

3.6 智慧圖書館背景下的傳統業務研究

根據對文獻資料的加工和處理過程,傳統業務流程包括了采訪、編目、典藏、流通、閱覽等內容。在智慧圖書館建設背景下,傳統業務也面臨著智慧化轉型。智能技術的應用可以為書刊的采訪工作提供技術支持,從而提高采訪效率,為用戶提供更加優質的服務。涂佳琪、楊新涯等學者提出,通過設置采訪規則、指標及權重,可以讓系統智能化地篩選紙質文獻[29]。

館藏資源是圖書館開展各項服務的基礎,其資源類型包括紙質資源、電子資源和數字資源等。隨著大數據時代的到來以及智能技術在圖書館中的應用,館藏范圍又增加了對各種數據資源的存儲。智慧圖書館情境下對館藏層面的研究包括對館藏資源利用率的評價、館藏資源揭示方法、排架方式、館藏優化等方面的內容。有學者指出,現有的館藏利用評價模式建立在對外借圖書數量統計的基礎之上,而智慧圖書館建設背景下對RFID 技術的應用,可以使館藏評價增加對閱覽數量統計的部分[30]。在館藏排架方式上,楊愛華、李子霄基于讀者檢索行為研究了智慧圖書館開架書庫的排架方式,認為現有的圖書排架方式不是最高效的排序方式,可以在排架時按索書號進行有序排列,向下分類至同類書只有100冊左右時,允許隨意排列,這對于讀者在實際查找書籍時的效率影響較少,且可以節約人力成本[31]。樊慧麗、邵波介紹了南京大學圖書館基于RFID 的智能機器人圖書盤點系統,分別介紹了其工作模式、實踐效果、優勢與不足,提出智能盤點在效率、準確率、減少成本上比傳統盤點更有優勢[32]。

3.7 智慧館員隊伍建設

智慧圖書館建設需要一批能夠操作各種智能設備,具備一定的信息素養和數據素養專業人員來開展各種服務。為適應智慧圖書館情境下的各種需求,圖書館員需要增強學習意識,不斷提高自己的業務能力。智慧館員需要具備的能力除了傳統的業務能力之外,還應包括對新興技術的學習和使用、數據分析和管理等能力。不僅能夠使自身熟悉平臺操作、熟練地開展各項業務,還應成為用戶的向導,為不能掌握新技術的用戶答疑解惑,圖書館員不僅是新技術的創新者,還應是培訓者、傳播者。同時,為用戶提供人文關懷和情感交流也將成為智慧館員的重點業務內容。楊林霞認為,開發館員智慧,促進普通館員向智慧館員的轉變是加快智慧圖書館建設的重要方面[33]。建設智慧館員隊伍可以從以下兩個方面考慮:一是提升館員素養,進行相關業務技能的培訓,可通過舉辦講座、參觀、委托培養的方式進行;二是補充具有相關學科背景的專業人員。

3.8 智慧圖書館建設中的技術應用

智慧圖書館的建設離不開對各種新興智能技術的應用,除了被學者們經常提及的大數據、云計算、物聯網、區塊鏈、5G、RFID 等之外,用戶畫像技術、知識圖譜、可穿戴技術、虛擬現實技術、SoLo-Mo、Zigbee、二維碼等也受到學者們的關注。智慧圖書館的建設需要將各種技術融合使用,才能發揮技術的最大價值,不同的智能技術有它獨特的發揮作用的領域。例如:郭利敏、葛亮等將深度學習中的卷積神經網絡應用于數字人文古籍漢字的元數據加工,構建了卷積神經網絡模型,用于古籍數字化中對古籍漢字的識別,輔助古籍漢字的元數據加工工作[34]。柳益君、何勝等提出知識圖譜技術可應用于智慧檢索、個性化推薦、智能問答等服務,為圖書館智慧服務創新提供技術支持[35]。施國良、謝澤宇等將復雜網絡、圖數據庫、圖算法等技術應用到圖書館數據分析和挖掘當中,運用圖數據庫技術構建復雜網絡,探索基于復雜網絡技術的數據挖掘在用戶個性化推薦服務、用戶畫像及智能問答等方面的應用,以提升圖書館服務效率[36]。隨著智能技術的不斷發展,更多的技術會不斷地被應用于圖書館實踐當中,探討其可行性,以發揮技術的最大價值,更好地提升圖書館的服務水平。

3.9 數據獲取與隱私保護

隨著人們數據意識的增強,人們對于數據保存、獲取和利用的需求也越來越突出,這些變化使圖書館也不斷地改善自身業務,促使圖書館創新了傳統業務流程,如增加了數據館藏,提供數據服務等。圖書館數據管理既體現在對各種數據資源的保存和整理上,也體現在對所收集的數據進行分析、挖掘和使用上。智慧圖書館建設離不開對數據的獲取,新興技術的應用更是建立在對各種大數據的分析和挖掘基礎上,但是對用戶數據的獲取不可避免地涉及到個人隱私保護問題,因此對數據保護制度的建立也成為學者們關注的重點。

關于數據隱私保護制度建立的問題,目前還沒有專門的法律條文規定,有的學者認為,與大數據和人工智能等有關的法律政策可以作為圖書館提供相關服務的政策參考。例如:陸康等學者提出,在缺乏AI 法律規范的環境下,《新一代人工智能治理原則》[37]《大數據安全管理指南》[38]等制度為智慧圖書館的服務創新提供了倫理規范的參考依據。對數據獲取的保護,應在圖書館制度層面進行完善,建立相關制度規范。謝珍、陸溯提出應在數據收集階段和使用階段加強管理,按照一定的原則使用數據,明確數據使用權限,并進行記錄和審查[39]。除此之外,也應完善相關技術,減少技術漏洞,加強對數據泄露風險的防范。

4 結語

筆者通過定量和定性研究相結合的方式,對近五年智慧圖書館領域的相關研究進行整理和歸納。通過文獻調查顯示,關于智慧圖書館的研究從2010 年開始受到學者們的關注,屬于新興研究領域,并且近五年該領域的研究成果呈逐年遞增趨勢,因此可以推斷相關成果數量會進一步提升。通過對文獻的內容分析,筆者主要介紹了9個研究主題,包括智慧圖書館的內涵、體系框架研究、智慧服務、新一代智慧服務平臺、微服務、智慧圖書館環境下的傳統業務研究、智慧館員培養、智能技術應用和數據隱私保護研究。

智慧圖書館建設體現在圖書館業務流程的方方面面,不僅包括服務內容的改變,還包括如采訪模式、排架方式、館藏體系、智慧館員隊伍建設等多個方面,空間建設、智能技術應用、數據倫理規范、評價體系等也是學者們關注的重點內容。部分學者開展了關于智慧圖書館情境下的實證研究,如建設現狀調研、基于用戶體驗視角的智慧圖書館研究、智慧圖書館用戶使用行為影響因素等,但該部分研究數量相對較少,對其關注仍需要進一步加強。雖然智慧圖書館建設與技術密不可分,但是這不僅僅是技術層面的問題,更是理論架構、制度規范、評價體系等人文層面的問題。因此,學者們應進一步加強對技術之外層面的探討,從多角度討論智慧圖書館建設中面臨的實際問題,探索智慧圖書館建設的可行路徑。

通過文獻分析,筆者認為目前相關研究主要存在以下問題:(1)研究多停留在對智慧圖書館理論框架的構建上,關于實際建設案例的研究相對較少,僅有少數作者在文章中探討了本館建設實踐。(2)相關研究的內容主要集中在對智慧圖書館和智慧服務內涵的理論辯證、體系框架構建以及技術應用上,對于智慧圖書館評價指標構建、數據隱私保護等方面的研究成果不足。(3)對國外智慧圖書館建設案例、相關政策的探討較少。(4)在研究方法上,主要以文獻分析和網絡調研方法為主,缺少對其他研究方法的應用,如專家調查法、訪談法等。

今后的研究可以從以下幾個方面展開:(1)在進一步加強理論研究的基礎上,增加實際建設案例研究,從實證角度探索智慧圖書館的發展路徑和模式。對已有智慧圖書館建設實踐經驗的圖書館進行參觀學習,借鑒先進經驗,加強本館智慧圖書館建設實踐。(2)現有研究多為從整體層面進行的智慧圖書館理論框架構建,對于智慧圖書館建設中的各個具體領域,也應加強探討,如智慧圖書館微服務研究、數據隱私保護制度建設等。(3)應加強對國外相關研究成果的借鑒,通過調查相關網站和文獻梳理,了解國外智慧圖書館的建設情況。(4)對該領域的相關學者、專家以及圖書館館長、業務工作者進行實證調研,了解其對于智慧圖書館建設的觀點、態度、意見等,加強其對智慧圖書館建設實踐的指導。