堅守心理防線,讓騙局無處遁形

靳媛媛

過去的一兩個月里,國家反詐中心的反詐宣傳頻繁上熱搜,還出現了不少的“反詐明星”,比如因金句“我是反詐宣傳主播,你是什么主播?”而走紅的反詐宣傳員老陳—— 陳警官;也有因國家反詐中心于9月15日發布的短視頻《終極交鋒》而成功圈粉無數的反詐小姐姐,他們以當下年輕人較為接受的直播、說唱、古裝短劇等形式宣傳防詐騙知識,許多網友不禁大呼“官方整活,最為上頭!”在圍觀贊美的同時,反詐也得到了越來越多人的關注。

我們通過國家反詐中心加大對反詐知識的宣傳力度這一行動可以看出,如今的詐騙形式花樣百出,各種騙局越來越難以防范,給人們帶來了巨大的經濟與精神損失。近日又有新聞報道,上海一鐘點工阿姨被雇主詐騙232萬元;鄭州一女子被男網友騙104萬元;男子假扮老板和老婆閨蜜網戀詐騙20萬元……每一例案件都讓人匪夷所思。

然而實際上,校園中的大學生群體更是電信或網絡詐騙的龐大受害群體。因此,了解詐騙分子利用受騙者的什么心理實施詐騙變得尤為重要,不但有利于防范詐騙,還可以為受騙后的自我心理調節提供一些幫助。

電信網絡詐騙其實是一場心理博弈戰。在電信網絡詐騙中,詐騙分子其實是通過各種手段對受騙者的心理進行干預,使受騙者產生錯誤的決策,從而產生錯誤的行為傾向。具體而言,電信詐騙犯罪分子利用被害人的趨利性和避害性心理,實施具有針對性的電信詐騙手段,這樣的電信詐騙手段誘惑性高,危害大。這種突發的災禍往往會給受害者造成一定的心靈創傷,如產生恐懼、懷疑、自責、自卑,嚴重會導致情緒障礙等心理問題。

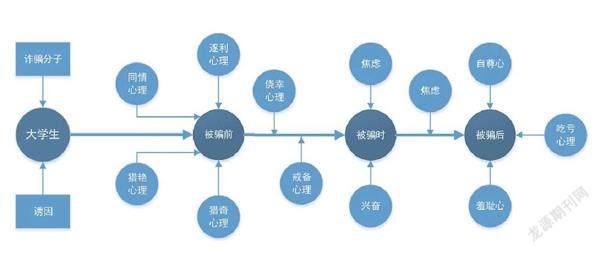

首先,我們一起來看一下大學生受害者被騙過程中的心理變化:

● 受騙前的心理比較復雜,主要體現在會出現僥幸心理、逐利心理、同情心理、獵奇心理和獵艷心理,這幾個心理常被詐騙分子利用;

● 大學生在受騙時,心理活動往往較為復雜,存在僥幸心理、戒備心理,伴隨著焦慮和興奮等內心活動;

● 被騙后表現為自尊心作祟、羞恥心理、吃虧心理等;

● 受騙過程中的心理機制主要有:認知錯誤、情感偏差和意志改變。

詐騙犯極擅長利用人們的心理弱點實施犯罪,因此涉世未深的大學生應當如何防范呢?

大學生要通過大量現實案例熟知電信網絡詐騙的客觀事實與危害后果,學習識別誘因,做好正確的心理預防,提高網絡信息真偽鑒別能力,理性識別與應用網絡信息,警惕無處不在的網絡詐騙。切勿抱有逐利心理輕易相信網絡虛擬利益,逐漸形成對網絡詐騙犯罪的免疫力和心理防御機制。

當大學生踏入詐騙分子騙局時,大學生此時要冷靜分析情況,及時向家長或朋友求助,在校大學生最好積極向輔導員說明,輔導員在社會閱歷和處事能力方面強于大學生,會給予及時的幫助和解決方法,減少損失。

在受騙后,若感到心理不適,要及時尋求專業心理咨詢師的幫助,排憂解難,做好心理疏導,減輕心理壓力,防止發生不良后果。另外,一旦遭遇詐騙,受害者應該拿起法律武器維護自己的權益,震懾不法分子。

※ 減少暴露。要減少情感暴露,要謹防信息暴露。

※ 避免不當吸引。每個人都應該對自身可能誘發電信詐騙的心理、行為特征有一個清楚的認識。同時,多了解一些電信詐騙案例,參加一些應激教育,培養在遭遇突發事件精神髙度緊張下能迅速冷靜并提高防范的能力。