西部健身鍋莊舞下肢動作運動學特征分析

劉世超 陳卓 趙亞萍 徐源

(西北師范大學體育學院 甘肅蘭州 730070)

隨著人口老齡化進程的加快,黨和政府加大了對老年健康問題的關注,并出臺了《“健康中國2030”規劃綱要》,以更好地提升廣大人民群眾健康水平[1],美國運動醫學會(ACSM)和美國心臟協會(AHA)提出“運動是良醫”的理念[2]。研究表明[3-4],運動行為可以提高身體各器官的機能,降低心腦血管病的發病風險,提高心理及社會交往能力。鍋莊舞是極具有民族特色的一種運動形式,藏語稱之為“果卓”,是一種起源于青藏高原,興盛于青海、四川、云南、甘肅以及西藏等地,廣泛流傳于全國各地的古老民族舞蹈[5]。

目前,鍋莊舞因其動作難易適中且運動強度適宜,已經成為我國中老年人廣場舞的一種類型,在全國各地廣泛開展。玉樹因其獨特的地理位置,使得玉樹鍋莊舞融合了眾家之所長。2006 年,玉樹鍋莊舞入選國家第一批非物質文化遺產名錄,很多中老年人選擇玉樹鍋莊舞作為自己學習鍋莊舞的入門舞種,由此,玉樹鍋莊舞成為中老年人健身時最為普遍練習的舞種,深受群眾喜愛。玉樹鍋莊舞可分為卓舞和伊舞,卓舞舒展大方,伊舞節奏歡快。玉樹鍋莊舞的舞蹈動作來源于生產生活中,舞蹈動作細分為顫、開、順、悠、繞等基本動作,卓舞和伊舞下肢共有動作分別為顫膝、點步、支撐3種動作類型。運動損傷是制約鍋莊舞習練者長期習練的重大障礙,下肢關節運動損傷在實踐中更常見[6];下肢穩定性差是導致老年人摔倒的元兇,科學鍛煉下肢肌肉不僅可以避免運動損傷,提高鍋莊舞習練者的身體素質并穩定下肢動作[7];玉樹鍋莊舞下肢動作主要以髖、膝、踝關節為主,科學習練可以很好地幫助老年人預防摔倒,提高下肢肌肉力量以及預防運動損傷[8]。

鍋莊舞能積極促進中老年人的身體素質,促進全民健身事業的發展,積極應對老年健康問題。目前的研究主要探究鍋莊舞的歷史文化特征以及健身效果,但應用現代體育科學方法對鍋莊舞動作特征及規律的研究較少[9-11]。因此,該研究以不同形式的玉樹鍋莊舞下肢共有動作為出發點,從生物力學角度探討玉樹鍋莊舞下肢動作運動規律,為科學指導老年人健身活動提供理論支持。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

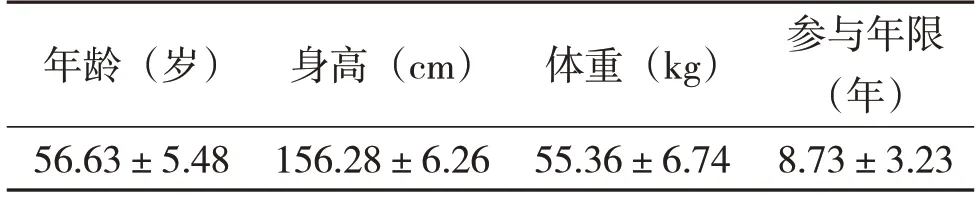

該研究以玉樹鍋莊舞下肢動作運動學特征為研究對象。在蘭州市鍋莊舞協會招募10名受試者,選取標準為一年內無重大疾病,能流暢準確地完成舞蹈動作,具體情況見表1。在參與本研究前告知受試者該研究目的和內容,并簽署知情同意書。

表1 受試者基本情況(n=10)

1.2 研究方法

1.2.1 測試法

(1)測試儀器

該研究采用2 臺日本杰偉世(JVC GC-P100BAC)高速攝像機對拍,中間夾角120°,主光軸夾腳120°,用愛捷標定框架(中國)拍攝鍋莊舞動作視頻,將拍攝的視頻導進APAS三維運動解析系統(美國),以測量得到兩種玉樹鍋莊舞運動過程中的運動學參數。

(2)測試方法

拍攝開始前組織受試者進行20min 的熱身準備活動,熟悉玉樹鍋莊舞動作并防止運動損傷的發生。在拍攝前應用愛捷空間標定框架對受試者完成動作空間進行標定。受試者準備就緒后,采用2 臺日本杰偉世(JVC GC-P100BAC)攝影機對受試者進行同步定點拍攝,獲得玉樹鍋莊舞下肢動作技術影像,把得到的影像導入APAS系統進行解析,得出玉樹鍋莊舞下肢動作運動學特征的數據。

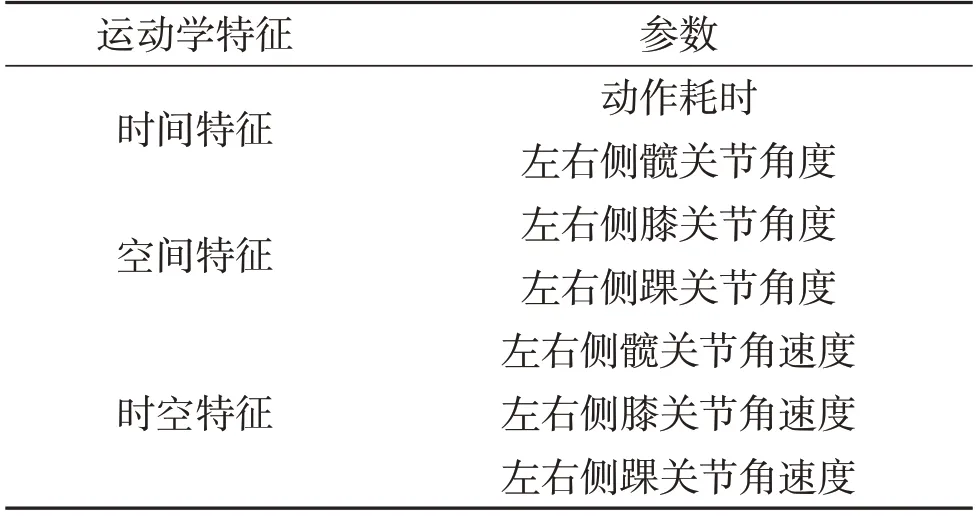

1.2.2 參數選取

該文應用運動學參數探討玉樹鍋莊舞的運動學特征,測試參數見表2。通過篩選發現時空特征差異性不顯著,因此該文主要選用時間特征與空間特征作為運動特征比較分析的對象。

表2 運動學參數選取

1.2.3 數理統計法

將APAS 運動解析系統解析測量所得到的數據使用Excel進行歸納整理,采用SPSS 26.0對下肢動作數據進行統計學處理分析,應用獨立樣本t檢驗比較不同類型玉樹鍋莊舞下肢共有動作運動學特征的差異性,結果用均值±標準差來表示,顯著水平定義為P<0.05。

2 結果與分析

2.1 玉樹鍋莊舞下肢共有動作耗時比較分析

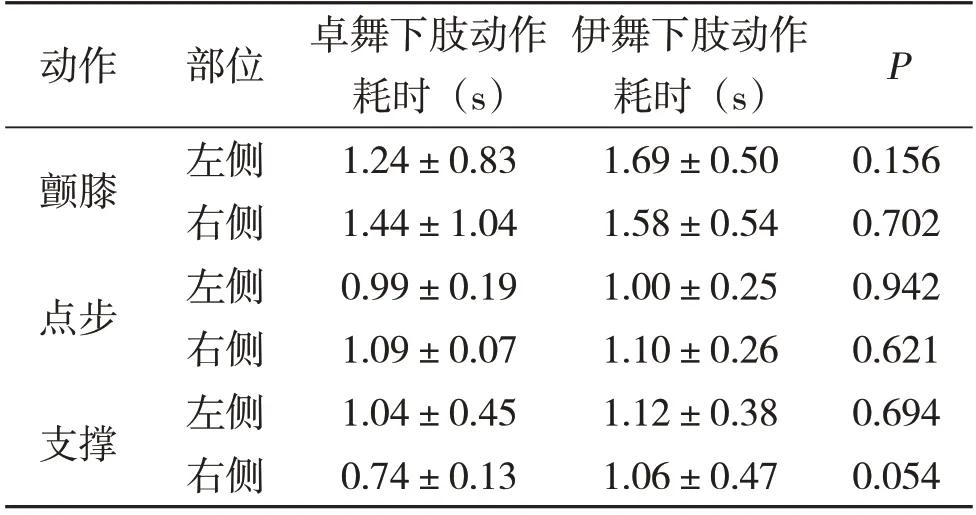

通過對玉樹鍋莊舞下肢共有動作耗時來歸納總結出玉樹鍋莊舞下肢動作的時間特征,對兩種類型玉樹鍋莊舞(卓舞和伊舞)下肢動作耗時進行統計學處理分析后得到表3。

表3 玉樹鍋莊舞下肢共有動作耗時比較(n=10)

如表3所示,在玉樹鍋莊舞下肢顫膝動作中,伊舞左側動作平均耗時為1.69±0.50s,卓舞左側動作平均耗時為1.24±0.03s;伊舞右側動作平均耗時為1.58±0.54s,卓舞右側動作平均耗時為1.44±1.04s,伊舞顫膝動作左右側平均耗時均高于卓舞,經t檢驗,P>0.05,卓舞和伊舞顫膝動作左右側平均耗時無顯著差異性。在玉樹鍋莊舞點步動作中,伊舞左側點步動作平均耗時為1.00±0.26s,卓舞左側點步動作平均耗時為0.99±0.19s,伊舞右側點步動作平均耗時為1.10±0.26s,卓舞右側點步動作平均耗時為1.09±0.07s,伊舞點步動作左右側平均耗時略高于卓舞點步動作,卓舞和伊舞點步動作左右側平均耗時無顯著差異性(P>0.05)。在玉樹鍋莊舞支撐動作中,伊舞左側支撐動作平均耗時為1.12±0.38s,卓舞左側支撐動作平均耗時為1.04±0.45s,伊舞右側支撐平均耗時為1.06±0.47s,卓舞右側支撐動作平均耗時為0.74±0.13,伊舞支撐動作左右側平均耗時均高于卓舞,卓舞和伊舞支撐動作左右側平均耗時無顯著差異性(P>0.05)。

綜上所述,通過對不同形式玉樹鍋莊舞下肢共有動作進行比較,發現伊舞下肢共有動作耗時普遍高于卓舞下肢共有動作耗時,造成這一結果的原因可能是這兩種舞蹈的起源及其藝術形式不同[12]。

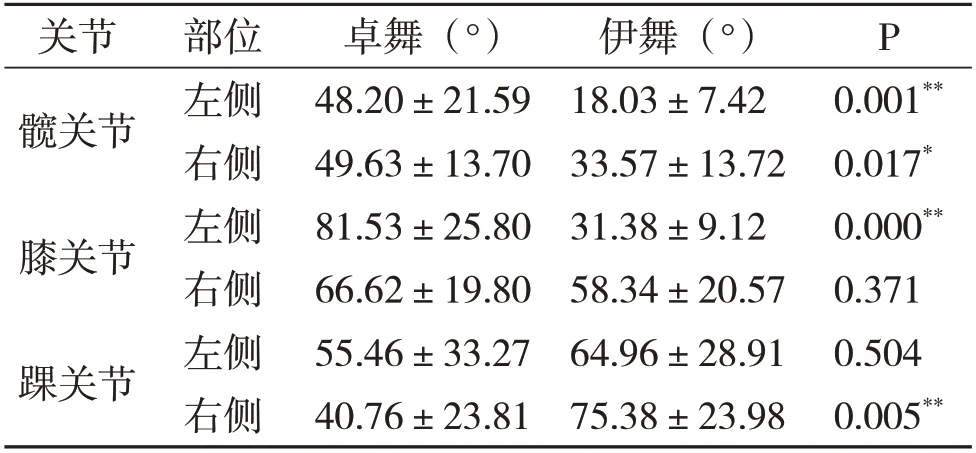

2.2 玉樹鍋莊舞顫膝動作關節角度變化幅度比較分析

通過對玉樹鍋莊舞下肢顫膝動作關節角度變化來總結出玉樹鍋莊舞的空間特征。對兩種類型玉樹鍋莊舞(卓舞和伊舞)下肢顫膝動作關節角度變化幅度進行統計學處理分析后得到表4。

表4 玉樹鍋莊舞顫膝動作關節角度變化幅度比較(n=10)

如表4所示,在玉樹鍋莊舞下肢顫膝動作中,卓舞左側髖關節角度變化幅度為48.20±21.59°,伊舞左側髖關節角度變化幅度為18.03±7.42°,經t檢驗,P<0.01,卓舞與伊舞左側髖關節角度變化幅度具有非常顯著性差異。卓舞右側髖關節角度變化幅度為49.63±13.70°,伊舞右側髖關節角度變化幅度為33.57±13.72°,卓舞與伊舞左右側髖關節角度變化幅度具有顯著性差異(P<0.05)。卓舞左側膝關節角度變化幅度為81.53±25.80°,伊舞左側膝關節角度變化幅度為31.38±9.12°,卓舞與伊舞左側膝關節角度變化幅度具有非常顯著性差異(P<0.01)。卓舞右側膝關節角度變化幅度為66.62±19.80°,伊舞右側膝關節角度變化幅度為58.34±20.57°,卓舞和伊舞右側膝關節角度變化幅度無顯著性差異(P>0.05)。卓舞左側踝關節角度變化幅度為55.46±33.27°,伊舞左側踝關節關節角度變化幅度為64.96±28.91°,卓舞與伊舞左側踝關節角度變化幅度無顯著性差異(P>0.05)。卓舞右側踝關節角度變化幅度為40.76±23.21°,伊舞右側踝關節角度變化幅度為75.38±23.98°,卓舞與伊舞右側踝關節角度變化幅度有非常顯著性差異(P<0.01)。

綜上所述,在顫膝動作中,卓舞左右側髖關節角度變化幅度均高于伊舞(P<0.05),卓舞左右側膝關節變化幅度均高于伊舞,左側具有非常顯著性差異(P<0.01),但右側無顯著性差異(P>0.05)。卓舞左右側踝關節角度變化幅度低于伊舞,左側無顯著性差異(P>0.05),但右側具有非常顯著性差異(P<0.01)。卓舞與伊舞顫膝動作左右側關節也具有較大差異,伊舞左右側關節角度變化范圍高于卓舞,造成這一結果的原因可能是卓舞顫膝動作以髖、膝、踝關節共同屈伸為主,而伊舞則是以左右側下肢交替小幅度屈伸為主,這就造成了卓舞下肢關節屈伸范圍高于伊舞,但伊舞左右側變化幅度高于卓舞[13]。

2.3 玉樹鍋莊舞點步動作關節角度變化幅度比較分析

通過對玉樹鍋莊舞下肢點步動作關節角度變化來總結出玉樹鍋莊舞的空間特征。對兩種類型玉樹鍋莊舞(卓舞和伊舞)下肢點步動作關節角度變化幅度進行統計學處理分析后得到表5。

表5 玉樹鍋莊舞點步動作關節角度變化幅度比較(n=10)

如表5所示,卓舞與伊舞在點步動作中,卓舞左側髖關節角度變化幅度為37.96±19.28°,伊舞左側髖關節變化幅度為66.43±17.92°,經t檢驗,P<0.01,左側髖關節角度變化幅度具有非常顯著性差異。卓舞右側髖關節角度變化幅度為66.07±28.33°,伊舞右側髖關節角度變化幅度為66.98±15.82°,右側髖關節角度變化幅度無顯著性差異(P>0.05)。卓舞左側膝關節角度變化幅度為59.77±27.01°,伊舞左側膝關節角度變化幅度為78.15±16.12°,左側膝關節角度變化幅度無顯著性差異(P>0.05)。卓舞右側膝關節角度變化幅度為62.52±36.32°,伊舞右側膝關節角度變化幅度為124.36±17.35°,卓舞與伊舞右側膝關節角度變化幅度具有非常顯著性差異(P<0.01)。卓舞左側踝關節角度變化幅度為71.71±18.97°,伊舞左側踝關節角度變化幅度為57.95±17.48°,左側踝關節角度變化幅度無顯著性差異(P>0.05)。卓舞右側踝關節角度變化幅度98.56±20.57°,伊舞右側踝關節角度變化幅度42.33±13.73°,右側踝關節角度變化幅度有非常顯著差異(P<0.05)。

綜上所述,在點步動作中,卓舞左右側髖關節角度變化幅度均低于伊舞,但卓舞與伊舞左側髖關節角度變化幅度上有非常顯著性差異(P<0.01),卓舞與伊舞右側髖關節角度變化幅度上無顯著性差異(P>0.05)。卓舞左右側膝關節角度變化幅度均低于伊舞,但左側膝關節角度變化幅度上無顯著差異性(P>0.05),右側膝關節角度變化幅度有非常顯著性差異(P<0.01)。卓舞左右側踝關節角度變化幅度均高于伊舞,但左側踝關節角度變化幅度上無顯著性差異(P>0.05),卓舞與伊舞右側踝關節角度變化幅度有非常顯著性差異(P<0.01)。

2.4 玉樹鍋莊舞支撐動作關節角度變化幅度比較

通過對玉樹鍋莊舞下肢支撐動作關節角度變化來總結出玉樹鍋莊舞的空間特征。對兩種類型玉樹鍋莊舞(卓舞和伊舞)下肢支撐動作關節角度變化幅度進行統計學處理分析后得到表6。

表6 玉樹鍋莊舞支撐動作關節角度變化幅度比較(n=10)

如表6 所示,在支撐動作下肢關節角度變化幅度中,卓舞左側髖關節角度變化幅度為58.28±12.09°,伊舞左側髖關節角度變化幅度為48.64±9.9°,經t檢驗,P>0.05,左側髖關節角度變化幅度無顯著性差異。卓舞右側髖關節角度變化幅度為49.55±7.22°,伊舞右側髖關節角度變化幅度為42.87±8.27°,右側髖關節角度變化幅度無顯著性差異(P>0.05)。卓舞左側膝關節角度變化幅度為35.23±10.08°,伊舞左側膝關節角度變化幅度為55.79±11.00°,左側膝關節角度變化幅度有非常顯著性差異(P<0.01)。卓舞右側膝關節角度變化幅度為53.46±11.00°,伊舞右側膝關節角度變化幅度為47.45±10.42°,右側膝關節角度變化幅度無顯著性差異(P>0.05)。卓舞左側踝關節角度變化幅度為54.84±9.56°,伊舞左側踝關節角度變化幅度為42.72±9.83°,左側踝關節角度變化幅度與有顯著性差異(P<0.05)。卓舞右側踝關節變化幅度為58.18±11.47°,伊舞右側踝關節變化幅度為34.93±11.75°,右側踝關節角度變化幅度有非常顯著性差異(P<0.01)。

綜上所述,在鍋莊舞支撐動作下肢關節角度變化幅度中,卓舞左右側髖關節均高于伊舞,但并不存在顯著性差異(P>0.05);卓舞左側膝關節角度顯著低于伊舞,但卓舞右側膝關節角度變化幅度高于伊舞,卓舞與伊舞右側膝關節角度變化幅度無顯著性差異(P>0.05);在支撐動作踝關節左右側變化幅度中,卓舞左右側踝關節角度變化幅度均顯著高于伊舞(P>0.05)。

3 結論與建議

3.1 結論

玉樹鍋莊舞下肢共有動作主要有顫膝、點步和支撐;不同形式鍋莊舞表現出不同的運動特征。

玉樹鍋莊舞動作耗時層面,卓舞下肢動作耗時更少;顫膝動作中,伊舞髖、膝關節活動幅度比卓舞小、而卓舞踝關節活動幅度比伊舞小;點步動作中,卓舞髖、膝關節活動幅度高于伊舞,伊舞踝關節活動幅度低于卓舞;下肢支撐時,卓舞髖、右側膝、踝關節活動幅度高于伊舞,伊舞左側膝關節活動幅度高于卓舞。

不同形式鍋莊舞表現出的不同特征,其原因是玉樹鍋莊舞因其獨特的地理位置,融合百家之所長,經歷時代的發展演變成為極具特色的大眾健身舞蹈形式,其動作特征、舞曲曲風適宜所有年齡段人群,為了健康而選擇習練,能達到增強體質,愉悅身心的功能。

3.2 建議

日常練習中,要根據項目特點有針對性地著重加強髖、膝、踝關節的靈活性、核心穩定性,以增強運動鏈的穩定性,改善左右側下肢肌力不對稱現象。練習結束后及時按摩放松,緩解關節肌群緊張,使主動肌和拮抗肌處于平衡的位置,以達到增強身心健康、延長壽命的效果。

鍋莊舞習練者的膝蓋和腳踝屬于常見損傷部位。鍋莊舞動作特征主要為顫膝、點步和支撐,練習中注意充分熱身,以減少運動損傷的發生率。