紅樓“雪珠兒”趣解

劉浩

氣象文化是中國傳統文化的重要組成部分。《紅樓夢》中自然也少不了關于天氣現象的描寫,今天就為大家介紹其中并不常見的一種—“雪珠兒”。

據筆者統計,“雪珠兒”在《紅樓夢》中一共出現過兩次。第一次是第八回“二寶比通靈”一節。薛寶釵染恙,賈寶玉去梨香院探望,沒承想林黛玉也來了,場面好不尷尬。寶玉看到黛玉外面穿著大紅羽緞對衿褂子,便問是否下雪了,隨身的婆子答道,下了半日“雪珠兒”。第二次是第四十九回“琉璃世界白雪紅梅”一節。香菱、湘云等人正在蘅蕪苑玩鬧,恰好寶琴來了,寶釵便問所披的斗篷從何而來,寶琴笑著說因下“雪珠兒”,老太太給的。那么,《紅樓夢》中兩次提到的“雪珠兒”到底是何物呢?

從字面意思看,“雪珠兒”是一種球形的小顆粒,雖呈球形但不那么緊實,而是像雪一樣蓬松。《地面氣象觀測規范》中有34種天氣現象,在固態降水部分,有這樣一種天氣現象—霰,它是一種由白色不透明的圓錐形或球形顆粒組成的固態降水,直徑2~5毫米,下降時常呈陣性,松脆易碎。兩相比較,霰與“雪珠兒”十分相似。

古人很早就發現了霰的存在。漢代許慎在《說文解字》中這樣解道:“霰,稷雪也。”漢代劉熙在《釋名》中說:“霰,星也。水雪相搏,如星而散也。”霰還有許多別名,如雪子、雪糝、軟雹等。在英語中,它被稱為snow pellet。綜上所述,把“雪珠兒”看作霰是恰當的,也就是說,“雪珠兒”是霰的別名之一。

雪花和“雪珠兒”都是由雪晶演化而來。當氣溫在-6~-15℃時,如果云中的小水滴遇到塵埃顆粒,就會凍結成冰核。由于貝吉龍效應,冰核會不斷捕獲漂浮在它附近的水汽,從而不斷增長成冰晶,冰晶又不斷增長成雪晶,這個過程就叫雪晶的凝華增長。據統計,雪晶的形態有120多種,常見的有枝狀、板狀、針狀、棱狀等。限于篇幅關系,以下以常見的枝狀雪晶為例。

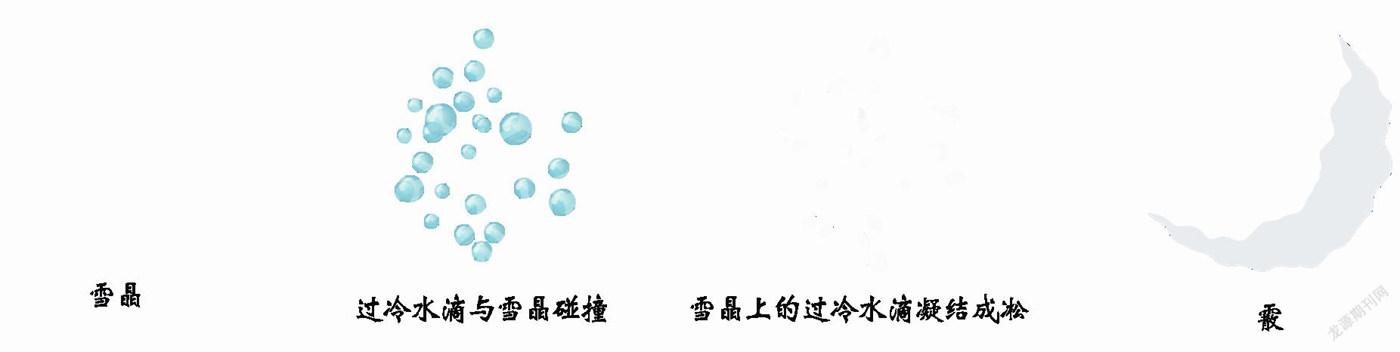

雪晶形成后,會在重力的作用下下落。正是在下落過程的不同經歷,造成了雪花和“雪珠兒”的分別。在此不得不提及一個關鍵“人物”—過冷水滴。過冷水滴是溫度低于0℃但仍保持液態的水滴,當碰到0℃以下的固體物質時,過冷水滴就會粘在上面并迅速凍結。

如果雪晶在下落過程中碰到了過冷水滴,那么過冷水滴就會像膠水一樣粘到雪晶表面并凍結(這些凍結在雪晶表面的冰叫凇);過冷水滴越聚越多,從而形成了霰,這個過程叫雪晶的凇附增長。如果雪晶在下落過程中沒遇到過冷水滴,而是遇到了自己的“同胞”(雪晶),它們之間就會摟摟抱抱、拉拉扯扯,相互粘連、抱團,從而形成雪花,這個過程叫雪晶的叢集增長。需要指出的是,雪晶之間的拉扯是有條件的,在0℃層附近,雪晶表面比較潮濕,相當于涂了一層膠水,這給雪晶之間的抱團提供了便利。

既然雪和霰的形成條件差別很大,為何它們有時會同時出現呢?鑒于雪和霰經常孕育在積層混合云中,下面就以這類云為例,通過一張照片來進行解釋。

通俗來講,積層混合云就是在大范圍的層狀云中鑲嵌了一些小的積云(對流云)。照片中遠處的云好似連綿群山,其中比較平緩的是層云,凸起的是積云。積云中有比較強盛的上升氣流,上升氣流中含有大量的水汽,因此,積云中含有大量的過冷水滴。而層云中的上升氣流比較弱,水汽沒那么充沛。如果積層混合云的云頂足夠高、溫度足夠低,那么層云和積云的頂部都可能產生雪晶,層云中的雪晶可以形成雪花降落到地面,而積云中的情況則比較復雜。由于積云中過冷水滴的分布不均,有的雪晶碰到過冷水滴后形成了霰,有的則僥幸躲過過冷水滴的“騷擾”而形成雪花降落到地面,這時雪和霰就會同時下落了。

了解了霰的出現規律,就可以回答“《紅樓夢》第八回中到底有沒有下雪”這個問題了。黛玉到梨香院時下的是“雪珠兒”,爾后在那兒吃飯、玩耍,待了相當長的時間。飯后,黛玉和寶玉仍然是穿著雨具回去的,說明室外仍然有降水。由于“雪珠兒”往往呈陣性,持續的時間一般不會太長,據此推斷,隨著冷空氣的不斷入侵,賈府上空的天氣現象經歷了由“雪珠兒”到雪的轉變。也就是說,黛玉和寶玉離開梨香院時,外面正在下雪。