不同級別青少年拳擊運動員注意網絡的區別

周亞蘭

前言

拳擊,被稱為“高貴的藝術”,是人類文化中最古老的格斗運動之一。1904年,拳擊在圣路易斯首次成為奧運會比賽項目,1920年后,拳擊正式成為奧運會的比賽項目,至今從未間斷[1]。拳擊作為一種對抗性極強的運動,不僅要求運動員有較好的體能,更需要他們有較高的注意水平,這樣才能在比賽中取得優秀的運動成績。注意是運動中最重要的認知功能之一,反映了運動員捕捉環境信息的能力,也是認知科學研究的中心主題,被視為溝通腦與行為的中介,它由警覺、定向和執行控制3個子網絡組成[2]。功能性近紅外光譜技術(Functional near-infrared spectroscopy,fNIRS)是一種非侵入式的腦功能成像技術,在實時監測大腦血紅蛋白含量的同時具有無創無噪音的優點[3],本研究將利用該技術檢測受試者的腦區激活狀況。通過查閱文獻發現,目前國內對拳擊運動的研究大多停留在技戰術和體能訓練上[4-7],而鮮有對拳擊運動員注意網絡的研究,故而本文將基于注意網絡測試比較不同級別拳擊運動員的注意差別。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

本研究選取拳擊運動員共20人,其中健將運動員10人(19.90±2.23歲),訓練年限6.90±1.73年,選自黑龍江體工隊;二級運動員10人(20.48±1.27歲),訓練年限2.02±0.75年,選自吉林體育學院運動訓練學院拳擊專業大二學生。所有受試對象均為右利手,智力水平正常,自愿參加測試,測試前均已簽訂知情同意書。

1.2 研究方法

1.2.1 LANT-R測試

本次實驗采取的LANT-R測驗方法是ANT的改進版本,主要功能是測量注意網絡效益的半球差異。為了使受試者在安靜狀態下接受測驗,實驗開始前關閉室內燈光、拉閉窗簾,以減少外界環境干擾,測試室內除受試者與主試者外別無他人。實驗開始時,電腦屏幕中央呈現“+”注視點,要求受試者目光注視“+”;注視點兩側分別為一個矩形框,150ms后出現提示線索,線索持續100ms,一段時間后(0~800ms,平均時間為400ms)目標刺激出現在“+”的左側或右側(刺激持續500ms),要求受試者快速準確判斷出中間靶箭頭的朝向,若靶箭頭朝上則點擊鼠標左鍵,朝下則點擊右鍵。圖一為LANT-R程序示意圖。

本實驗共288個無正誤反饋的試次組成,每個試次間隔約2000~12000ms,平均間隔4000ms;共有4個線索類型:無線索、雙重線索、有效線索、無效線索,線索提示出現在目標刺激的一側即為有效線索,反之則為無效線索;目標刺激為5個豎直排列的箭頭,根據中間箭頭與周圍箭頭方向是否一致分為一致性沖突和不一致性沖突。實驗共分為4個單元,要求受試者采用兩手交替的方法完成實驗,順序分別為:左手、右手、左手、右手。正式實驗前,令受試者進行24個有正誤反饋的練習以減小實驗誤差。

1.2.2 fNIRS檢測

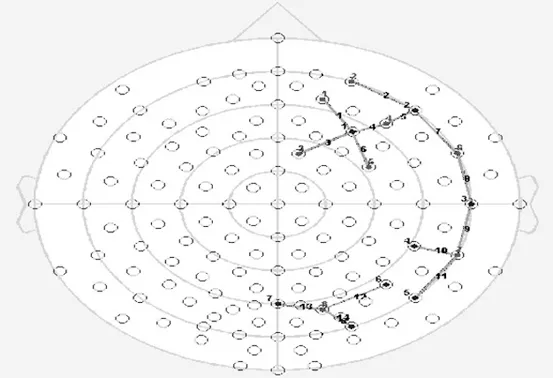

fNIRS可以利用血紅蛋白對不同波長近紅外光吸收率不同的特點,檢測腦部血流動力變化,然后反推大腦的神經活動情況。本次實驗共選取13個影像通道,通道布局如圖二:通道1、3、4、6代表右側背外側前額葉(rDLPFC);通道2、5、7代表右側額下回(rIGF);通道9、10、11代表右側顳頂聯合(rTPJ);通道12、13、14代表右側頂內溝(rIPL)。

圖二 通道布局圖

2 統計分析

2.1 LANT-R數據分析

用E-prime軟件程序運行于14.1英寸的筆記本電腦,將受試者完成實驗總反應時(Reaction Time,RT)、總準確率(Accuracy,ACC)、不同線索條件下的RT和ACC、警覺效應、定向效應、執行控制效應錄入SPSS25.0軟件中,然后進行獨立樣本T檢驗比較兩組RT、ACC、注意網絡效應的平均值、標準差及其顯著性,三個注意子網絡計算公式如下:

警覺效應=無線索RT-雙重線索RT,差值越大,警覺效應越高;

定向效應=無效線索RT-有效線索RT,差值越大,定向效應越高;

執行控制效應=沖突不一致RT-沖突一致RT,差值越大,執行控制效應越差。

2.2 fNIRS數據分析

利用NIRSLAB軟件處理fNIRS數據,計算四個腦區中氧合血紅蛋白的激活數量,采用獨立T檢驗比較兩組受試者在警覺、定向、執行控制三個網絡中不同腦區的血氧激活差異。P<0.05表示差異具備統計學意義。

3 研究結果

3.1 行為學結果

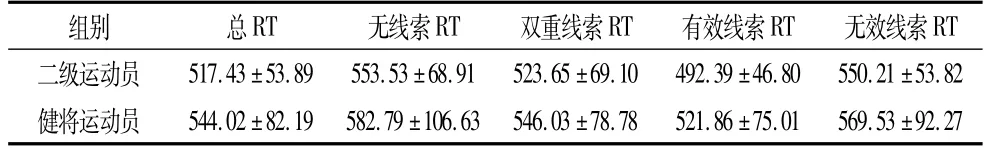

兩組受試在不同線索條件下的RT與ACC表現如表1、2所示。RT和ACC分別代表受試者完成實驗速度的快慢與準確程度,實驗結果顯示,二級運動員總RT和各個線索條件下RT值均小于健將運動員;統計學結果表明二者RT表現均不具備顯著性差異(P>0.05)。健將運動員在無線索、雙重條件下ACC高于二級運動員,(P>0.05),不具備統計學意義。

表1 兩組LANT-R測試總RT及不同線索條件下RT比較(M±SD)ms

表2 兩組LANT-R測試總ACC及不同線索條件下ACC比較(M±SD)%

兩組運動員各注意網絡子網絡效應如表3所示。健將運動員的警覺、執行控制效應優于二級運動員,其中警覺效應具備統計學意義(P=0.027<0.05)。

表3 兩組LANT-R測試中警覺、定向、執行控制效應比較(M±SD)ms

3.2 fNIRS測試結果

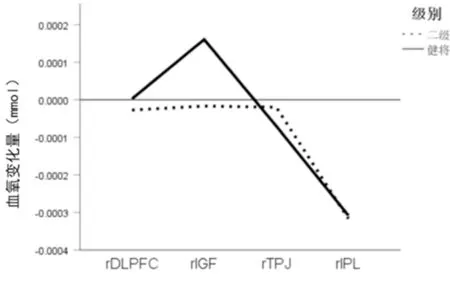

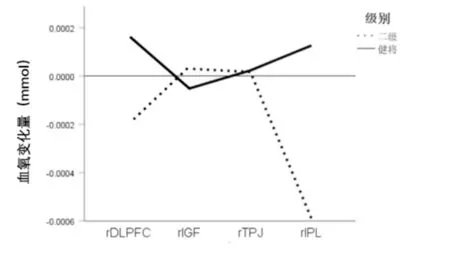

兩組運動員在三個子網絡中的血氧激活情況如圖二、三、四所示。在警覺網絡中,健將運動員整體激活量大于二級運動員,且變化趨勢相反,其中在rIPL中差異具有顯著性(P=0.034<0.05);定向網絡中,血氧激活在rIGF中差異顯著(P=0.046<0.05);執行控制網絡中血氧激活在rIPL中差異顯著(P=0.002<0.01)。

圖三 警覺網絡血氧激活對比

圖四 定向網絡血氧激活對比

圖五 執行控制網絡血氧激活對比

4 討論

4.1 行為學分析

行為學結果表明,健將運動員完成測試的RT較二級運動員差、有效線索和無效線索條件下ACC小于二級運動員。在開始新的測驗時,前一次的任務仍處于激活狀態,進行下一次任務時需要受試者迅速切換狀態開始配置新的任務集,這一過程花費的時間越長、錯誤率越高,額葉損傷越嚴重。患者研究表明,額頂葉病變,特別是右半球病變,對持續注意力有強烈影響,并降低患者在沒有警告信號的情況下維持警覺狀態的能力[8]。Russo等人研究也指出,腦損傷拳擊運動員在任務轉化方面與對照組存在顯著的差異[9]。在拳擊比賽中,由于拳擊手的頭部尤其是前額經常受到對手的擊打,并且損傷程度與訓練年限、運動水平呈正相關,本次實驗的行為學結果與Russo的發現相似,提示健將運動員的反應速度和準確程度都比二級運動員差。

在注意網絡效應中,健將運動員的警覺網絡效應好于二級運動員。警覺網絡由右側額葉、頂葉皮層和丘腦組成[10],額葉損傷破壞了在短時間內快速反應所需的注意過程,RT與警覺網絡緊密相關,根據Posner的注意模型,警覺網絡涉及維持反應的準備狀態,警覺性的損害會導致在整個測試過程中無法產生快速反應[11]。而健將運動員的RT與警覺效應卻與這一原則相違背,對這一現象的解釋是拳擊手有一種特殊的策略——“不抑制”他們的行為,因為在真正的賽場上,運動員很難在相當短的時間里調整已經開始得非常快速的動作。

4.2 影像學分析

影像學結果顯示,警覺網絡(P=0.03)和定向網絡(P=0.04)中健將運動員與二級運動員在rIGF處激活具有顯著性差異。定向網絡包括頂葉皮層和額葉視區,通過在視覺空間中分離、轉移和重新吸引注意力,實現對信息的選擇。rIPL是額葉四個主要的腦回之一,額葉不僅在運動與思維等方面具有重要作用,還可能是抑制和注意控制的關鍵區域[10]。拳擊運動作為一項開放性和對抗性極強的運動,在比賽中要求運動員既要保持較高的警覺性以應對對手的攻擊,又要及時策劃應對攻擊的方案,rIGF血氧激活量越高,供氧能力越高,越能滿足比賽時運動員的注意需要。

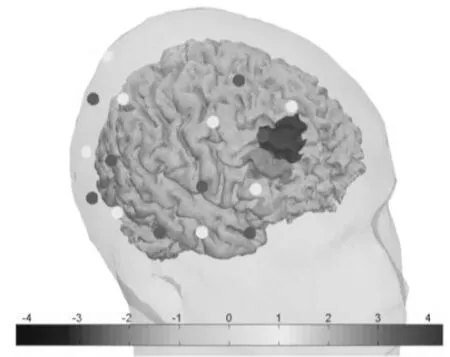

圖六 兩組運動員在rDLPFC處血氧激活量差值比較

執行控制網絡中健將運動員與二級運動員在rDLPFC處差異較為明顯(P=0.003),圖6為二者的差值比較。rDLPFC是一個備受關注的區域,在認知過程中扮演著十分重要的角色,并且與執行控制功能密切相關,與運動皮層也有著有直接的聯系,負責將前額葉皮層對其他行為的控制轉化為實際的行動[12]。已有的研究證明執行控制網絡負責處理沖突,有效加工當前任務。在比賽中,運動員既需要保護自己不受傷又要不斷攻擊對方的有效部位爭取獲得更高得分,這就需要運動員快速處理來自外界環境和對手的干擾因素,rDLPFC激活區域越大,象征著運動員的執行控制能力越強。有學者認為,rDLPFC葉擔任著“法官”的角色,這個說法也側面反映了其與執行控制功能的關系[2];研究表明,采用經顱電流刺激rDLPFC后,受試者的認知靈活性得到改善。健將運動員較二級運動員在rDLPFC激活明顯,說明健將運動員相較于二級運動員處理沖突的能力較強,執行控制能力較強。

5 結論

1.拳擊運動員的級別越高,警覺、執行網絡效應越強。

2.rDLPFC激活區域越大,拳擊運動員執行控制功能越強。