球類運動對孤獨癥幼兒共享式注意力喚醒的個案研究

彭志斌,李規斌,莊海煌

1 提出問題

作為廣泛性發育障礙的一種,孤獨癥的社交障礙始終備受關注,而人的社交問題不同程度受注意力的影響。Dawson et al(2004)[1]將孤獨癥兒童的注意力障礙分為三種,即:社會定向能力(Social Oienting)、共享式注意力(Joint Attention)以及對他人苦惱的注意力(Attentionto Dstress)。其中,共享式注意力(又稱“協調性注意力”)是幼兒早期的溝通發展上,孩子的眼神能在你和物品之間來回移動,即幼兒、他人與幼兒三者的協調性注意力,同樣也是早期孤獨癥鑒定的一種直觀判斷。[2]所謂“共享式注意力(joint attention)”[3-4]是一種幼兒早期溝通發展上用以協調社交伙伴以及他們共同感興趣的對象間的注意力(coordinate attention)的能力。人的社會化過程,不同程度映射出人的共享式注意力的成熟程度。本質上,共享式注意力是感官系統對外界獲取信息的關鍵前提,是視聽時間整合[5]、情緒韻律[6-7]的必要前提。在近些年的孤獨癥研究中,雖然有著各種各樣的研究干預措施,普遍是針對情緒和刻板動作以及感統協調方面。然而,中國知網查閱近十年的研究發現關于球類運動的介入研究相對單薄,單純以球類運動作為干預手段研究更是少之又少,僅僅停留于假設論證階段。但是,作為集體性項目,球類運動對參與者的注意力有一定的要求,尤其是多人參與的球類運動。隨著參與者人數的增加,參與者都必須高度集中,才可以將該項運動在規則約束下完成,如籃球、足球及排球等。

綜上所述,鑒于學前幼兒可塑性強的特點,本研究試圖通過以適應性球類運動作為干預手段,對學前孤獨癥幼兒進行行動研究,記錄其行為變化和注意力延長情況,以自身對照的形式論證球類運動的干預效果。

2 研究準備

2.1 研究資料的準備

結合研究主題,研究者以“球類運動”、“孤獨癥幼兒”、“自閉癥幼兒”、“學齡前特殊需要兒童”以及“共享式注意力”與“注意力”等關鍵詞,在中國知網進行交叉檢索,時間跨度為10年,梳理出前人在該領域研究的成果,為本研究提供理論基礎。

2.2 調查對象的準備

本研究屬于個案研究,是以現就讀與廈門市心欣幼兒園的孤獨癥幼兒小洪(化名)為調查研究對象。研究前,對其家長告知本研究的目的以及需要家長參與的部分,并得到家長的同意。其次,鑒于小洪入學前的各項評估分析及其興趣愛好,結合《學齡前兒童(3~6歲)運動指南》,設計一系列適合該幼兒運動的球類運動,以此激發其共享式注意力的喚醒。以下是小洪(化名)的基本信息:

小洪(化名),男,8周歲,被確診為孤獨癥患兒,精神殘疾貳級。于2016年才進入廈門市心欣幼兒園進行康復干預,此前未接受過類似的康復干預。在日常生活中,行為刻板;生活自理能力差,認知能力低下且無指令意識,伴隨有情緒行為問題;喜歡獨自待在角落,眼神迷離,視覺注意力停留不到2秒,基本無同伴意識,偶然的共同注意力也只是轉瞬即逝;日常表現中較為對圓形物體或反彈物偏好奇,但關鍵反應時長不足5秒。

3 干預步驟及效果

3.1 干預步驟

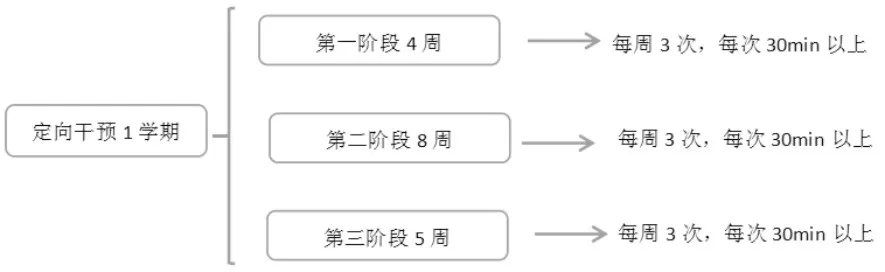

設置課程內容符合學齡前幼兒的動作感知和習得,以雙人或多人為主的球類運動,本次教學干預為期1個學期,共計17周,總次數51次。

3.1.1 第一階段:激活幼兒興趣和信任感,喚醒觸覺和手應用能力,培養視-動覺配合能力

適應教學環境、接納教師和教學形式是孤獨癥幼兒早期干預最關鍵的環節:“如何構建彼此信任?”是孤獨癥幼兒早期干預的當務之急。基于動機理論的原理,以小洪的特別偏好為信任建立突破點,激發小洪對球和研究者建立概念,形成極短性互動。

一進感統室,始終有一人徘徊于感統室一角,時而靜態矗立;時而來回無規律走動;時而異常興奮且手舞足蹈;這就是小洪日常的表現。偶有圓形物體或反彈物出現于他視線中,便立即表現異常的反應,即視覺極短地掃過物體并伴隨興奮地手舞足蹈。如果反彈物能連續反彈,他就會迅速跑到跟前,用手抱住,可能是觸感或者五指神經興奮的薄弱等問題,常因球的滑落而所有行為消失,回歸日常節奏。鑒于這個特點,在前幾次上課時間,便故意在他視線擺弄籃球或足球,引發小洪的動機,激活他的興趣。經過三四次的練習,小洪逐漸形成相對較長的視覺跟蹤。教師會在小洪及時抓住球后,立馬介入任務擴展,輔助其將球歸置到滾筒內;如果完成,就給予及時性的鼓勵,擁抱、擊掌以及鼓勵下言語。若干次以后,逐步改變球的大小、材質以及重量,加強小洪的觸感和手部握持。在整個干預過程中,輔助遵循“雙手輔助-單手輔助-擺脫輔助”的原則,輔助程度依據小洪是否能順利將球抱住并送進滾筒內。隨著小洪的興趣與動機逐步激活,教學內容逐步融入必要的簡易游戲及策略,建立與小洪之間的多頻次連接,刷新在小洪視野的存在感,逐步產生彼此信任感。

干預初期的情感支持、環境支持以及教學策略支持對于孤獨癥幼兒的融入起至關重要的作用。以興趣為突破口,延伸出的教學策略,給予小洪教學策略的適應性支持;構建穩定、安全且漸進性難易的習得性環境,給予小洪環境上的支持;及時性的鼓勵和幫扶,給予小洪情感上的支持。三者支持構建出幼兒的三維良性課堂支持體系,為小洪第二階段的融合性球類運動干預打下堅實的情感基礎和動作能力基礎。

3.1.2 第二階段:群體正向融合,構建同伴意識,喚醒共享式注意力

情感、環境和教學策略的支持,不僅在關系建立的第一階段,更是第二階段的關鍵核心。因而,研究者覺得采用正向融合,由少至多,由易至難地不斷構建球類運動群體,真正實現支持的立體化,為喚醒共享式注意力奠定基礎。

在第一階段的干預評估后,教師仍采用第一階段干預措施,但過程中故意制造麻煩,讓小洪先接受過程中不按常理的變化。主要麻煩有將滾筒設置在人群中、運送過程中遭遇其他小朋友的沖撞以及無意間地被其他小朋友搶球等突發事件。每次突發事件的發生,教師會及時給予疏導和解圍,甚至在過程中不斷鼓勵,建立變化中的安全感。經歷2周以后,結合當下小洪的狀態,試著介入唐氏綜合征幼兒、輕度孤獨癥或是聽障幼兒,讓小洪和其他幼兒進行手遞手傳球,并讓其他幼兒將球扔進制定滾筒。此時,教師主要承擔著影子老師的角色,而介入幼兒的能力相對具備優勢,指令行為明顯且情緒穩定、熱情等。隨著幼兒之間的安全感的形成,球類運動也逐步升級為雙人或多人球類運動,如持球接力,相互扔球撿球、面對面手遞手傳球以及相互推傳地滾球等與球相關的雙人或多人運動。教學實施難易程度取決于參與人數以及球類游戲本身的難易,而活動空間是建立在小洪能力和需求的變化。因此,小洪在逐步適應雙人游戲后,教師就適時地擴大活動空間和參與人數。其中,多人游戲更要求教師做好影子老師角色或者給干預幼兒培養同伴,做好應急處理,解決突發的事件和緩解融入過程的不適,為保持小洪的興趣做好保障。

正向融合中,雙人或多人球類活動,不僅僅是對孤獨癥幼兒能力的挑戰,更是對其情緒的挑戰。如果沒能做好良性的過度,貿然地強制融入,將對孤獨癥幼兒的安全感破壞是毀滅的,所有的工作將功虧一簣。因此,如何做到讓孤獨癥幼兒接受是該階段幾個環節的重要環節。

3.1.3 第三階段:群體正、反向融合相結合,強化同伴意識,泛化共享式注意力

經過8周的正向融合后,小洪較為適應環境和人群的玩耍。此時,研究者做了大膽嘗試,試圖讓小洪介入其他群體,實現反向融合。群體反向融合是社會化過程中最為關鍵的部分,換言之,人的社會化過程就是反向融合的過程。此階段的目的是測試小洪是否能在陌生群體仍能保留同伴意識,實現共享式注意力泛化。

在前兩個階段的干預后,小洪較能適應群體活動,并在正向融合過程中都能保持至少30秒以上的視覺跟蹤和同伴互動。第二階段結束后,研究者則嘗試突破小洪的固有節奏,將其帶到陌生群體,看其反應。過程中,小洪極度的不適,并呈現不合群現象。為此,研究者立馬將在前兩階段關系好的且熟悉的同伴介入,并要求其全程陪護小洪,且教師再次回歸到影子老師的角色中。小洪的情緒得到緩解,但是仍然徘徊在人群邊緣,即便是他喜歡的球類運動。在經歷3~4次的失敗,為保證干預效果,研究者決定回歸第二階段,但加大了球類運動的種類以及任務難度,鼓勵小洪要多做視覺跟蹤和延長視覺跟蹤時間。

對于剛建立初級的共享式注意力的孤獨癥幼兒而言,正向融合起到環境支持的作用。如果要達到高階的反向融合,這需要長時間的正向融合,并在融合過程中不斷介入陌生群體,此時介入的群體人數應從少至多,最后才可以試著做反向融合。反向融合的關鍵是建立良性的過渡期。

3.2 干預效果

一個學期的球類運動的干預后,小洪能在教師或熟知同伴的陪伴,不排斥群體活動(3-4人)。能在間接輔助下,基本能完成2人或3-4人的球類游戲。偶然間,教師給予擁抱性指示動作,也能給予回應,不排斥對視與皮膚接觸。課間自由活動中,他會跟隨其他幼兒以及對移動的球有短暫的視覺對視、跟蹤,可長達15秒以上。

4 球類運動對孤獨癥幼兒共享式注意力影響的教學干預反思

4.1 被關注式出現是教師與孤獨癥幼兒關系建立的關鍵第一步

對孤獨癥幼兒進行教育干預的過程中,如何讓孤獨癥幼兒接納則是教育干預的第一步,也是最關鍵的一步。通常情況下,對于殘障人群的康復教育,康復教育者可以直接介入,甚至可以先入為主。然而,對于孤獨癥人群來說,則容易讓教育干預陷入僵局,尤其是孤獨癥幼兒。如何讓教師能合理且被接納地出現在孤獨癥幼兒的生活圈內,則是教育康復師要思考的。在對小洪的干預過程中,教師往往出現在小洪獲取動機滿足的渠道上,則容易被小洪接納,尤其是教師處于動機滿足的關鍵位置上時。此時,教師的出現是因為孤獨癥幼兒主動關注而出現在其生活圈內,并且教師與他建立的必要的聯系,極易被接納,從而建立良性的關系,即這樣的出現則可稱之為“被關注式出現”。只有被關注式出現的產生,教育康復師才極易被孤獨癥幼兒接納,也能給后面的教育康復干預奠定堅實的關系基礎。

4.2 興趣是康復教育干預的突破口

眾所周知,興趣是激起人類對外界好奇的重要動機,尤其是幼兒。在小洪的康復教學干預中,興趣是整個干預過程的重要突破口。教育康復師準確地抓住了小洪對圓形物體的興趣,選擇了球類運動。本質上,球類運動又有集體項目,尤其是三大球。借助球類運動的特點和小洪的興趣,構建出小洪融入群體的橋梁。明確了孤獨癥幼兒的興趣所在,如何應用興趣搭建出孤獨癥幼兒與外界的互動則是影響孤獨癥幼兒共享式注意力的突破口。本次康復教育干預中,在小洪的動機滿足獲取渠道制造矛盾,讓小洪被迫要與外界產生互動,進而才讓小洪向活動中心靠攏,最終實現小洪與群體短暫性融入。此時,小洪的融入則是因為自身興趣激發的動作行為,而非強迫性融入的過程。因此,借助興趣,在興趣的層面上拓展活動,才能讓孤獨癥幼兒相對自主介入群體。

4.3 同伴支持是孤獨癥幼兒融入社群活動的重要橋梁

基于ICF的理念,孤獨癥幼兒的障礙問題更多地是社會適應問題,需要必要的支持給予融入群體活動做橋梁。群體活動中,無時無刻都對孤獨癥幼兒發起不同且不一樣的挑戰,為此,同伴的協同則是至關重要。同伴支持是給孤獨癥幼兒在融入群體活動的過程中,隨時隨地提供必要支持。同時,也讓孤獨癥幼兒能在陌生環境中取得安全感,不至于因為情緒異常而表現出異常反應,或是因為挫敗感而終止融入群體活動的嘗試。當然,雖然同伴支持是讓孤獨癥幼兒融入群體活動的重要橋梁,但是“什么樣的同伴”提供“什么樣的支持”這是同伴支持的重要內容。“遷移”作用是教育研究的重大發現,普遍存在于同齡群體的社交互動。在同伴支持上,應更多地考慮彼此之前的安全感,行為遷移等因素。

5 小結

隨著球類運動參與的頻率不斷增加,參與者的注意力方面能在不同程度被訓練,并達到一定水平,尤其是特殊需要幼兒。由于學前期的幼兒腦發育還未成熟,球類運動的介入將對于各方面功能發展起到發展的作用。雖然現階段,球類運動干預的效果仍然處在假設論證階段,但本篇論文作為一線教學試驗性研究,試圖為其他研究者提供個人思考。