中國特色政治話語漢朝翻譯探析*

鄭成熹 崔慧仙

(中國民族語文翻譯局朝鮮語文室,北京 100080)

中國特色政治話語主要是指反映中國特色政治制度、思想理論等的話語,是在中國謀求民族獨立和復興、國家繁榮與富強、人民解放與幸福的奮斗進程中所形成,凝聚著黨和國家鮮明的立場觀點和價值理念,是國家意志與人民權益的重要表達。中國特色社會主義思想為核心主題的中國特色政治話語內容豐富、形式多樣、特征鮮明,是全世界了解真實中國的一扇重要窗口。精準有效地翻譯中國特色政治話語,讓世界更加客觀地認識中國,有利于提高中國在國際社會上的話語權和影響力。在這一背景下,漢譯英等外語翻譯實踐與研究受到關注,以“外宣翻譯”為主題的學術成果層出不窮。相對于此,以國內民族地區干部群眾為對象的漢民翻譯研究較少,以“內宣翻譯”為主題的學術成果少之又少,其中漢朝翻譯研究才剛剛起步,成果更是屈指可數,在翻譯原則、策略、規范化等問題上還有待進一步研究。

一、中國特色政治話語漢朝翻譯研究現狀

目前,中國特色政治話語漢朝翻譯研究主要包括漢朝翻譯原則與策略研究、跨學科理論視角下的漢朝翻譯研究等。如,鄭成熹在《〈習近平談治國理政〉的漢朝翻譯策略》中提出準確理解原文內容、梳理和調整邏輯關系,抓住核心、減少不必要的語義重復,以原文風格和文化為主、兼顧朝鮮語表達習慣等有效的翻譯策略與方法[1]。李明鶴在《關于政論文的文體特征及其翻譯原則》中,以《習近平談治國理政》第一卷和第二卷的朝鮮文版為例,重點考察政論文的文體特征,同時從理論層面分析了政論文的翻譯原則[2]。李賢淑在《〈習近平談治國理政〉對內、對外傳播及其翻譯策略的研究》中以《習近平治國理政》的朝韓譯本為研究語料,分析各自的傳播目的和傳播過程,根據譯者采用的整體翻譯策略,探討在對內外傳播的適用性問題[3]。劉吉文、高朗在《政治文本的翻譯補償策略研究》中立足翻譯補償視角,分別從詞匯、語法以及審美等方面對十九大報告朝鮮語譯本進行了考察,并指出由于源語與目的語之間存在著文化和語言方面的差異,在翻譯中會致部分信息缺失,翻譯補償策略的應用可以在一定程度上彌補譯文中的文化損失[4]。總體而言,迄今為止對中國特色政治話語漢朝翻譯的研究極為匱乏,且多以單一文本為例,缺少系統而深入的研究。鑒于此,本文在借鑒外文翻譯研究成果的基礎上,以《習近平談治國理政》(一至三卷)、十八大以來的歷年《政府工作報告》、十八大、十九大報告等黨代會文件及“中國關鍵詞”“中國特色話語對外翻譯標準化術語庫”“術語在線”等語料庫中具有標志性、代表性的關鍵詞匯、最新術語、重要表述為參考,從政策表達、文化理解等多角度出發,基于中國特色政治話語漢朝翻譯中存在的問題,探討其翻譯原則及翻譯策略,并提出中國特色政治話語漢朝譯詞規范化原則。

二、中國特色政治話語漢朝翻譯中存在的問題

翻譯的實質是兩種語言之間從語言到文化、從形式到內容的多方位、多層面的意義轉換與再釋的過程,這一過程非常復雜[5]。雖然翻譯工作者已付出了很大努力,但受語言、文化、譯者自身等諸多因素的影響,在中國特色政治話語漢朝翻譯實踐中仍存在語意缺失、語意模糊、語義歧義以及譯法不統一、不遵守朝鮮語規范等問題。

三、中國特色政治話語漢朝翻譯原則

所謂“原則”指的是“說話或行事所依據的法則或標準”,由此可以推斷“翻譯原則”就是指“翻譯所依據的法則或標準”,對翻譯行為或翻譯操作具有指導意義[6]。為了實現源語和目的語之間的語義對應與轉換,就一定要遵循必要的翻譯原則。中國特色政治話語發源于中國,集中體現中國特有的事物和現象,因此其漢朝翻譯也應遵守符合其特點的原則。

(一)忠實原文

以原文為主指的是以原文的政治立場、含義、文化、風格為主,在翻譯具有中華民族烙印和生命力的中國特色政治話語時應表現出更強的主動性,以價值自信、文化自信、理論自信弘揚中國文化、展現中國形象。中國特色政治話語以中國特色社會主義思想為核心主題,在國際、國內層面講述中國故事、塑造國家身份、建構國際話語權[7]。一旦翻譯出現紕漏,黨和國家的立場觀點可能會被曲解,甚至國家形象也會受到損害。所以在翻譯時應保持清醒的頭腦與高度的政治敏銳性,嚴肅對待,慎之又慎。

例1:堅持我國宗教的中國化方向,積極引導宗教與社會主義社會相適應。[8]31

例1中,譯文1表達的是“宗教要適應社會主義社會”,而譯文2表達的是“宗教與社會主義社會要互相適應。”眾所周知,我國是多種宗教并存的國家,但并不實行政教合一制度。我國宗教的傳承和傳播,應始終與我國社會相適應,形成適應我國國情的宗教觀念和思想,宗教工作應為社會主義現代化建設服務。譯文2忽視了以原文為主原則,沒有從我國基本國情出發,錯誤地表達了國家政策。

例2:如果以鄰為壑、孤立封閉,國際經貿就會氣滯血瘀,世界經濟也難以健康發展。[8]201

(二)清晰流暢

翻譯本質上是兩種語言、文化之間的對話。翻譯的目的是傳播,讓目的語讀者接受,因此不能一味地根據原文的語言文化特征簡單粗暴地進行翻譯,在尊重原文的文化內涵、語言風格的同時,也要注意語言、文化之間的差異,以避免造成信息錯誤傳達或者譯文生硬、晦澀難懂。

例3:人民有信仰,國家有力量,民族有希望。[8]33

例4:房子是用來住的、不是用來炒的。[10]367

漢語與朝鮮語在基本語序上存在較大差異,漢語通常使用“主謂賓”結構,而朝鮮語使用“主賓謂”結構;漢語一般不省略主語,將句子重點放在句首,而朝鮮語將句子重點放在句尾,起強調作用。例4的譯文1中否定式表達在句中,譯文2中否定式表達在句末,兩者都可以表達原文的核心內涵。但是漢語通常使用“先肯定后否定”句式,而朝鮮語則通常使用“先否定后肯定”的句式,譯文1要比譯文2更符合朝鮮語的表達習慣,方便朝鮮語讀者對原文內涵的理解和接受。只有符合朝鮮語表達方式的譯文才能提高譯文可讀性,更易獲取朝鮮語讀者的認同感和親切感。

(三)精準簡潔

精準簡潔是指不僅要準確無誤地傳遞原文信息,而且要抓住核心、去繁從簡。翻譯過程中要刪除語言形式上的障礙,避免不必要的語義重復,減少譯文的信息負荷,使譯文更加簡潔流暢。

例5:管黨治黨,必須嚴字當頭,把嚴的要求貫徹全過程,做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴。[10]44

例6:堅持照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病的要求,開展黨的群眾路線教育實踐活動。[8]6

例5與例6中如果將“真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴”與“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”一一對應直譯出來,會給人啰嗦、重復、條理不清的感覺。應抓住核心,刪減一些不必要的語言單位,避免內容的冗余和文字的重復。例5的譯文沒有將重復出現的“真”“管”“敢”“長”“嚴”逐一翻譯,在準確傳遞原文信息的前提下只翻譯一次,減輕朝鮮語讀者的信息接收和處理壓力,保證了譯文整體的簡潔與流暢。在特定的語境中翻譯動賓關系的幾個詞語組合時,由于朝鮮語動詞末尾添加接續助詞之后,譯文會變長,且僅動詞性詞匯就能簡明扼要地突顯出其核心要義,所以賓語會被省略不譯。如,例6的譯文精準抓住中心詞“照”“正”“洗”“治”,省去了毋庸贅述的“鏡子”“衣冠”等信息,這樣更符合朝鮮語讀者的閱讀習慣,有利于理解與接受。

四、中國特色政治話語漢朝翻譯策略

翻譯原則是翻譯行為所依據的法則或標準,譯者需要依據這些翻譯原則,采用不同的翻譯技巧傳達原文內涵。這種翻譯技巧在整體上形成的一種傾向,即為翻譯策略。翻譯實踐中選擇運用恰當的漢朝翻譯策略,有助于準確再現中國特色政治話語的語言特征、話語風格和文化內涵,其作用不言而喻。

(一)直譯

直譯是按照原文的字面意思,幾乎逐字逐句地進行翻譯的一種方法,是中國特色政治話語漢朝翻譯中最常見的策略。

1.完全直譯

再如,中國特色政治話語中的一些文化意象是來源于人們熟知的事物或者是共同的生活經驗,加上特定的語境,直譯也能被朝鮮語讀者所理解,不僅使譯文忠實于原文內容,還可以在不影響譯文讀者理解與接受的前提下再現原文的話語風格和文化內涵。

例7:要在自我凈化上下功夫,通過過濾雜質、清除毒素、割除毒瘤,不斷純潔黨的隊伍,保證黨的肌體健康。[8]534

例7中的“過濾雜質、清除毒素、割除毒瘤”是通俗易懂、接地氣的表述,生動形象地表達出自我凈化的方法,譯文以完全直譯的方式,保留了原文簡潔凝練的話語風格,原汁原味地再現了文化內涵。

2.直譯加注釋

(二)意譯

1.增譯

由于漢朝兩種語言在語言、文化背景、思維方式等方面存在差異,有時在翻譯過程中需要通過增加必要的解釋來銜接語義,使語義更加完整、清晰,符合譯文讀者的表達習慣。增譯可以將原文隱含的含義用凸顯的語言形式表達出來,但這并不是指增加文章內涵,而是增加信息的突出性。

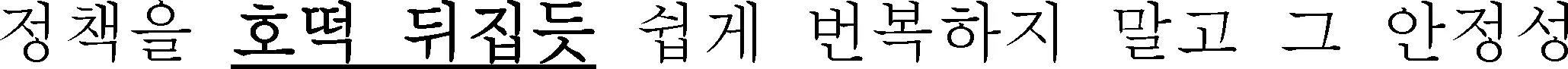

例8:保持政策穩定性、連續性,少“翻燒餅”。[8]161

例9:重大經濟體制改革的進度決定著其他方面很多體制改革的進度,具有牽一發而動全身的作用。[12]94

2.減譯

由于受漢朝語言表達差異的影響,一些中國特色政治話語中的文化因素、修辭手法、行文習慣等在翻譯時無法原封不動地表達出來。如果不顧實際情況生搬硬套,將其翻譯到譯文中,反而會變成冗詞贅語,不利于譯文讀者的理解與接受。減譯可以刪減原文中的冗余信息,但這并不意味著“減意”,只是對繁復的表達進行適當的簡化,使譯文更加清晰明了、流暢簡潔。

例10:堅持以我為主、為我所用,去其糟粕、取其精華。[8]123

例11:要始終與人民心心相印、與人民同甘共苦、與人民團結奮斗。[12]428

例10講的是現代中國對待外來文化的原則,其譯文沒有逐句翻譯,而是省去了“去其糟粕”。“去其糟粕”是對待外來文化時理應要做、必然要做的事,是“不言自明”的信息,譯文在保留原文中心含義的基礎上,省略這一信息,減輕了朝鮮語讀者信息接受與處理壓力。中國特色政治話語為了強調某種現象或者加強語勢,有時會使用反復、排比等修辭手法。如例11的排比手法使原文條分縷析、節律強勁,起到了強化語意的效果。但如果原封不動地將三個“與人民”都翻譯出來,反而會使譯文變得冗長;在保證理解不會產生偏差的前提下,譯文省去了兩個“與人民”,將其意思合而為一、化繁為簡,更有利于朝鮮語讀者理解。

3.套譯

套譯法亦稱“套用”“借用”或“借譯”,如果源語在內容、形式、修辭色彩上與目的語大體符合,則可以考慮直接套用[14]。在中國特色政治話語漢朝翻譯中,套譯法主要適用于成語、諺語等習語的翻譯上,即在朝鮮語中找出與漢語習語在語言形式及文化功能上對等的習語,這樣既能使譯文變得生動形象,又能讓譯文讀者準確明白其含義,從而引起情感共鳴,提高譯文的可讀性與可接受性。

例12:一口吃不成胖子,共享發展必將有一個從低級到高級、從不均衡到均衡的過程。[10]216

例13:精誠所至,金石為開。[12]239

五、中國特色政治話語漢朝譯詞的規范化

中國特色政治話語關涉的歷史跨度悠長,蘊含的思想博大精深,所覆蓋的概念類型豐富,特征也不一。在提升中國特色政治話語漢朝翻譯質量的實踐過程中,漢朝譯詞的規范化、標準化工作起著至關重要的作用。

中國特色政治話語漢朝譯詞規范化應遵循以下原則。

六、結語

本文結合中國特色政治話語漢朝翻譯現狀,指出翻譯實踐中存在的一些問題,并基于以原文為主、兼顧目的語的表達方式、精準簡潔的翻譯原則探討幾種有效的翻譯策略,同時提出了中國特色政治話語漢朝譯詞規范化需要堅持的原則。今后應深入探討提高中國特色政治話語漢朝翻譯質量的實踐方法,不斷調整、完善翻譯規范,更好地服務于建立和豐富漢朝翻譯語料資源、供黨政文獻漢朝翻譯工作者參考使用,進而強化新時代黨和國家治國理政思想的對內傳播能力和影響力,提升民族文化自信。

*本文系國家民委領軍人才項目“提高中國特色漢朝翻譯質量 服務中國話語體系構建”的階段性研究成果。

注 釋:

①作者審稿時出現的譯文。

②作者審稿時出現的譯文。