新媒體藝術語境中滄州運河文化遺產的活化策略研究

◎閆 軍 吳 冰

(1.滄州師范學院,河北 滄州 061016;2.滄縣大褚村中學,河北 滄州 061016)

一、新媒體藝術對文化遺產活化的促進作用

新媒體藝術是數字媒體藝術與新媒體技術的整合,新媒體藝術繼承了數字媒體藝術表現形式多樣化的特點,其中包含圖文視頻、網站頁面、計算機圖形動畫、虛擬現實、增強現實、可交互游戲等,在新媒體技術的賦能下能夠有效地擴散與傳播,加強作品與受眾的互動,隨著計算機、智能手機等硬件的發展,新媒體藝術作品的制作與發布的技術門檻逐漸降低,使更多的人加入到新媒體藝術作品的開發與創作中來。

20世紀90年代開始,數字技術對文化遺產的保存與活化的作用開始引起行業的重視,進入新媒體時代后這種作用被進一步加強。我國這幾年在該領域也取得了長足發展,例如,2016年上線的敦煌石窟全景漫游體驗項目,讓更多的人可以通過電腦或手機就能身臨其境地觀賞莫高窟壁畫,極大地促進了敦煌文化遺產的弘揚與推廣。三星堆博物館利用全景VR技術將著名文物搬到網絡中,讓受眾通過互聯網就可以觀摩文物,同時也支持轉發功能,對推廣、科普三星堆文化起到了增益作用。可見新媒體藝術除了本身多彩的表現形式可以極大地提高文化遺產展示與宣傳的趣味性和真實性外,其便捷的傳播手段更能進一步促進文化遺產的推廣與科普,對文化遺產的活化有著雙重促進作用。

二、滄州運河文化遺產的活化困境

千年運河的航運交通為滄州地區沉淀了豐富的文化遺產,其中非物質文化遺產有544項,包括國家級18項、省級124項、市級402項,與大運河有關聯的文化遺產可以分為三類,分別是“物產類”“雜技類”“武術類”。物產類的代表有泊頭三癡齋泥塑、東光雕花陶球泥塑、泊頭三井十里香酒及其釀造技術等。雜技類代表有吳橋雜技,武術類代表有八極拳、青萍劍等。滄州大運河沿線的文物遺存、文化古跡也多達130余處,包括閘所、碼頭、沉船點、古建筑、墓葬、石刻等。其中馬廠炮臺及軍營遺址、捷地分洪設施、東光碼頭遺址及沉船點、連鎮謝家壩四處遺產點被列入大運河申報世界文化遺產預備名單。

為了更好地發揮這些文化遺產的歷史價值,可以通過新媒體技術對古老的文化遺產賦予活力,讓其在現代社會中傳播與推廣,讓更多的人了解、熟悉大運河為滄州帶來的文化積淀,從而促進滄州大運河文旅項目的發展。但是當下在滄州運河文化遺產的活化中還面臨一定的困境。

將梳理出來的與滄州運河文化遺產有關的關鍵詞,在今日頭條、百度、西瓜視頻、抖音、窮游網、steam、720全景新媒體平臺上,根據長尾理論,從概括到精細進行搜索后,通過整理信息數據,可以發現滄州運河文化遺產活化與傳播在內容層面中主要存在三類問題。

(一)作品形式單一

以百度搜索引擎對“滄州運河”關鍵字進行全網搜索后,共得到搜索結果47 500 000個,除了廣告、地圖等無關信息外,其中圖文資訊類內容占到90%,視頻類內容占到10%,除此之外沒有發現網站、游戲、全景漫游。隨后對具體關鍵詞進行搜索,以“吳橋雜技”內容最多,為8 560 000個,其中網站僅一個,是吳橋雜技大世界官網,圖文資訊與視頻大約各占90%和10%。“謝家壩”搜索結果為476000個,圖文資訊與視頻各占94%和6%。“泊頭泥塑”搜索結果僅為218 000個,圖文資訊占95%,視頻占5%。隨后對主打交互游戲的steam平臺和主打全景展示的720云平臺進行關于滄州運河文化遺產的關鍵詞搜索,結果均為0。

由此可見,滄州運河文化相關的新媒體藝術作品形式主要集中在圖文與視頻上,缺乏其他新媒體藝術表現形式的加持,作品表現形式單一問題突出。

(二)信息碎片化嚴重

以主打垂直內容的今日頭條、西瓜視頻平臺為主,對滄州運河文化遺產相關關鍵詞進行搜索,“滄州運河”搜索結果為圖文資訊176個、視頻188個,以官方賬號發布的新聞和個人賬號發布的旅游或生活記錄內容居多,遍歷全部內容沒有發現垂直內容的合集,各個賬號的往期內容也不是以滄州運河文化介紹為主。“吳橋雜技”搜索結果為圖文資訊170個、視頻177個,以官方賬號發布的新聞和個人賬號發布的旅游或生活記錄內容居多,遍歷全部內容,只有“吳橋雜技大世界”西瓜視頻官方賬號緊密圍繞“吳橋雜技”進行視頻創作。其他關鍵詞搜索中均未找到相關內容合集與專一的相關領域創作者。

這樣的信息環境無法讓受眾詳細深入地感受滄州運河文化遺產的魅力,碎片化的信息傳達不利于滄州運河文化遺產的傳播與開發。

三、新媒體藝術對滄州運河文化遺產活化的創新策略

(一)展現形式全息化

新媒體藝術形式的主要特點就是多樣化,其中3D展示技術是最有特色的手段,使用3D技術對文化遺產中的遺跡、實物進行全息立體化展示,相比傳統的圖文、視頻手段,全息展示形式會給予觀看者更多的交互方式,提高參與感。消除立體實物在平面媒體展示中三維空間信息缺失的弊端,讓受眾能夠身臨其境地體驗文化遺跡、人文景觀和歷史文物。

從國內外已有的文化遺產相關的基于全息展示技術的新媒體藝術作品看,具體應用場景可以分為兩類,分別是平面類和空間類。

平面類中有兩種形式,一種是較為常見的平面媒體加全景虛擬現實的網站。例如,數字敦煌,本質上是一個介紹敦煌石窟的網站,其主要的信息載體是平面的網頁形式,其中包括對敦煌文化的介紹、對石窟背景的介紹、對石窟中壁畫內容的介紹等,其創新之處在于每個洞窟的子頁面中都嵌入了有一個可以720度觀看的全景洞窟頁面,為受眾提供了由淺入深地在線游覽敦煌洞窟的體驗感,使觀看過程非常真實,對敦煌文化的普及與推廣起到了促進作用。

第二種是基于平面媒體的增強現實作品。常常用于紙質科普讀物或在線科普網站。具體使用方法是通過下載相應的APP工具來調用智能手機的攝像頭識別紙質讀物或網站上的平面圖片,在手機屏幕上生成平面圖片中物象的3D模型并支持手勢交互,甚至是提供可交互的動畫演示、解說或超鏈接功能,能極大地擴大讀物或網站的信息容量,增強交互趣味性。較為成熟的應用有奧義滄州開發的醫學教學AR演示系統。

空間類是基于融合現實技術開發的新媒體藝術作品。這類作品的實現基于特定的場景和智能顯示設備,常見的設備有帶攝像頭的智能手機和帶有攝像頭的頭戴式VR頭盔等。較為成熟的應用有AR導航,具體來說就是對特定場景中的標志性視覺形象進行分析,讓智能設備的攝像頭能夠在不同角度識別出該物象,同時在屏幕上生成相應的圖形或信息與受眾進行交互。未來這種新媒體藝術作品可以用在大運河公園的開發中,形成基于多維時空的受眾互動與旅游打卡體驗。

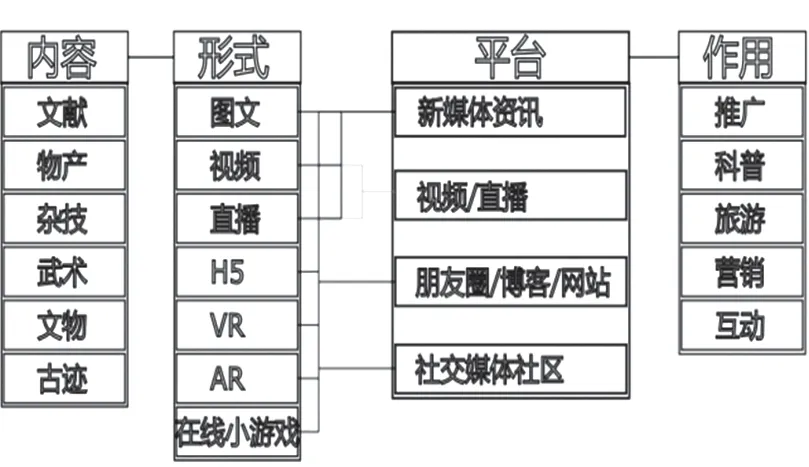

(二)內容組合矩陣化

滄州運河文化遺產的新媒體藝術作品可以從內容、形式、平臺和作用幾個維度形成作品矩陣,使矩陣內的作品之間相互聯系,讓內容與受眾產生互動,充分發揮新媒體藝術的即時性、互動性與多元性的特點。其中內容是核心,作用為導向,結合不同內容的特點選擇合適的表現形式,在相應的新媒體平臺上進行傳播與推廣。具體組織結構如圖所示。滄州大運河文化遺產內容的分類可以參考《滄州大運河文萃》中的分類方法,每類內容又可以繼續細分成子類,形成相互關聯、互為背景的系列內容,以網頁為依托,針對不同內容選擇不同的新媒體藝術表現形式。雜技、武術、手工藝等非物質文化遺產可以采用系列短視頻形式展示。人文景觀可以采用虛擬現實技術展示。文物工藝品等可以采用3D交互形式或增強現實形式展示。由于形式的多樣化,就需要將不同表現形式的作品上傳到相應的平臺上,例如,虛擬現實作品需要上傳720云平臺或自建展示平臺,AR作品需要上傳Steam或自建APP下載平臺,短視頻可以上傳抖音或嗶哩嗶哩等短視頻平臺,形成樣式豐富的新媒體藝術作品矩陣。

豐富的新媒體藝術作品需要有一個網站進行集中呈現,通過超鏈接技術將各種不同表現形式的內容有機聯合起來,讓碎片信息接收者可以找到同類信息的集群,這樣更方便滄州運河文化遺產的推廣與普及。網站主頁主要展示滄州運河文化的六類基本內容。通過點擊導航按鈕發現同一內容類屬的作品的索引頁或通過搜索找到關鍵詞相關內容的索引頁,索引頁顯示不同標題及縮略內容,通過為標題添加超鏈接來跳轉到不同平臺上的作品即可。同時,在不同平臺、不同作品的內容中添加網站主頁鏈接的二維碼,為刷到零散內容的受眾提供更為詳細的內容目錄,解決內容碎片化的問題,增強滄州運河文化遺產推廣的系統性,提高文化科普效果,提升受眾黏度。

滄州大運河文化遺產新媒體藝術作品矩陣結構圖

(三)傳播運營游戲化

游戲化的概念在1980年由英國埃塞克斯大學教授查德·巴特提出,特指“把游戲領域以外的實物或工作變成游戲”的現象。在媒體融合語境中,游戲化是提高信息傳播效率的手段。傳播學者喻國明認為,信息盈余時代的有效傳播一定是符合游戲邏輯的。以參與、沉浸、反饋為要素的“游戲范式”是促進有效傳播的重要途徑。廣義的游戲范式與新媒體藝術作品特性也有著諸多重合點。

游戲化運營可以有效增強文化遺產信息在傳播過程中與受眾的互動性,提高受眾黏度,打造受眾社群。這就需要設計者從三個不同層次上思考游戲化方法與策略。第一是平臺互動,打造承載滄州大運河文化遺產有關的新媒體藝術作品矩陣的網站時,應提高對受眾評論區提問的解答能力,讓受眾問有所答。可以使用基于人工智能的網站助手來節約人工,同時內容創作者也要關注受眾評論,對一些人工智能不好回答的問題進行及時補充。在個人用戶界面顯示受眾等級,設計簽到積分制,通過積分提升等級,也可以通過發布友善評論、回答其他受眾問題和加入討論組等形式增加積分。等級提升后可以授予受眾不同的虛擬勛章和實物獎勵,或者與當地企業合作,為受眾提供本地產品的優惠服務。第二是打造可以多人在線互動的新媒體藝術內容,從內容層面應注重提升受眾的跨時空情感共享體驗。因此,打造支持多人在線的文化景觀或文物展覽體驗模式勢在必行,在虛擬展示空間中,受眾之間可以實現交流與互動,結合等級晉升與獎勵機制,鼓勵受眾討論和轉發有關話題,形成信息的病毒式傳播效應。多人在線虛擬場景的建設要虛實結合,既要有對滄州大運河文化遺產現狀的展示,更要通過數字媒體技術再現運河古代的繁榮場景,為受眾營造超脫現實的跨時空體驗,通過虛擬奇觀提升滄州運河古城形象,增強滄州文化的歷史厚重感。第三是線上互動帶動線下互動,進一步發揮受眾跨時空情感共享優勢,滿足受眾“在場介入”的參與心理,讓受眾加入到滄州運河文化遺產科普、推廣的信息傳播行動中,結合在線地圖信息完成景點打卡、旅游體驗圖文分享和好物推薦等活動。

四、實施策略的構想

基于新媒體藝術形式的滄州運河文化活化進程可以分為兩個階段。在初級階段,以人才培養和內容創作為主要目的。要充分發揮本地高校新媒體和相關專業的優勢,從垂直領域的視頻創作入手,引導學生以新媒體平臺用戶的身份進行藝術內容創作。同時,建立教研團隊,對基于游戲化傳播、全景展示和融合現實等形式的作品進行開發,邊推廣邊創作,逐步積累創作技藝,完善滄州大運河文化遺產的新媒體藝術形式作品系列,形成內容上有關聯、層次上有深度的產品矩陣。

第二階段以擴大傳播效果與產生社會效益為主要目的。在擁有創作團隊、系列作品和一定數量的粉絲后,尋求社會與企業的助力,將新媒體藝術作品與博物館、運河公園、歷史人文遺跡和歷史村落旅游景點進行深度信息聯動,形成“推廣—打卡—分享”的游客UGC傳播途徑。讓游客、新媒體用戶通過新媒體藝術作品與滄州運河文化遺產發生深度交互,促成良性循環。

五、結語

在新媒體時代,運河文化遺產的活化現狀存在作品形式單一、內容碎片化嚴重和缺乏互動等問題。使用新媒體藝術形式對滄州大運河文化遺產進行數字化再創作,結合新媒體藝術的特點進行文化遺產的活化開發,利用新媒體進行傳播與推廣,不斷發掘這些文化遺產的社會經濟價值,是保護與傳承滄州大運河文化遺產的重要保障,是促進滄州大運河文化遺產保護與傳承可持續發展的必要條件。因此,合理分析新媒體技術的優缺點,取長補短,提升作品質量,是新媒體時代保護與傳承運河文化遺產的必然選擇。探索如何打造內容上有關聯、層次上有深度的滄州運河文化遺產新媒體藝術作品矩陣,既要解決創作團隊培養問題,又要解決展現平臺選擇的問題,這樣才能將滄州大運河文化的新媒體藝術作品推廣出去,并形成長久的社會效益。