陳化大米替代玉米對斷奶豬生長性能、血液生化及游離氨基酸水平的影響

趙 政,孟 云

(淮安生物工程高等職業學校,江蘇淮安 223000)

一般來說,仔豬斷奶會經歷各種應激,如突然與母豬分開進入新的飼養環境,適應新的群體及飲食,由母乳變成顆粒型飼料等,這些應激會導致仔豬采食量降低、生長遲緩和腹瀉等問題(金俊杰等,2016)。因此,降低斷奶后仔豬應激可提高斷奶仔豬生長性能,這對后期生長具有重要意義。大米是世界主要谷物之一,特別是在東南亞,在我國,大米由于價格昂貴而沒有被用作家畜飼料。但由于國家每年會收儲一定量的大米作為戰略儲備,當儲備大米超過3年以上時會進行輪換收儲。這些陳大米容易受到黃曲霉菌污染,通常不會直接作為人類的糧食使用。因此,每年拍賣放出的陳化大米可作為家畜的飼料原料,進而可以優化飼料配方,降低成本。最近,穆雅東(2018)報道,用陳化玉米補充維生素E飼喂蛋雞可改善飼料效率,但降低了粗脂肪表觀消化率,同時Mateos等(2006)研究表明,用大米飼喂斷奶仔豬可減少腹瀉的發生。Yagami和Takada(2017)報道,用大米型日糧飼喂斷奶仔豬,其血漿尿素氮濃度顯著低于玉米型日糧,提示大米型日糧可能會降低蛋白質和氨基酸的降解,同時,大米組仔豬的采食量較高,說明日糧中賴氨酸和其他一些氨基酸略有不足。一般來說,如果日糧中氨基酸含量稍有不足,采食量就會增加。但目前關于陳化大米完全替代玉米飼喂斷奶仔豬的研究較少,因此,本試驗旨在闡明陳化大米替代玉米對仔豬斷奶后1~28 d生長性能、血液生化及游離氨基酸水平的影響。

1 材料與方法

1.1 試驗動物分組與飼料配方 試驗將21 d斷奶、平均初始體重為(6.32±0.09)kg的480頭仔豬隨機分為2組,每組8個重復,每個重復30頭。兩組斷奶仔豬在28 d的試驗中分別飼喂玉米和陳化大米為主的日糧。玉米型和陳大米型飼料配方及營養水平見表1。

表1 試驗日糧組成及營養水平

1.2 飼養管理 仔豬斷奶后第一周的溫度控制在29.5℃,第二周控制在28℃,第三周控制在26.5℃,第四周控制在25℃,試驗期間仔豬自由采食和飲水。每兩周對各重復進行稱重,并記錄飼料用量,用于計算生長性能。

1.3 采血及指標測定 在試驗結束當天,仔豬禁食8 h(不停水)后頸靜脈采血10 mL,其中5 mL用于分離血漿,5 mL用于分離血清。血清樣品用試劑盒測定總蛋白、白蛋白、尿素氮、葡萄糖、鈣、磷、T3和T4濃度及谷丙轉氨酶(ALT)、谷草轉氨酶(AST)活性。血漿采用全自動氨基酸分析儀測定游離氨基酸水平(周笑犁等,2011)。

1.4 數據分析 試驗數據采用SPSS軟件單因素方差模型進行統計分析,采用Turkey法進行多重比較,P<0.05表示組間差異顯著。

2 結果與分析

2.1 陳化大米替代玉米對斷奶仔豬生長性能的影響 由表2可知,玉米和陳化大米日糧對仔豬斷奶后14 d體重、1~14 d和15~28 d平均日增重、各階段采食量及15~28 d飼料報酬和整個試驗期腹瀉率的影響均無顯著差異(P>0.05)。與玉米組相比,陳化大米組仔豬斷奶后28 d體重、1~28 d平均日增重、1~14 d和1~28 d飼料報酬分別顯著提高2.29%、5.54%、11.25%和6.58%(P<0.05)。

表2 陳化大米替代玉米對斷奶仔豬生長性能的影響

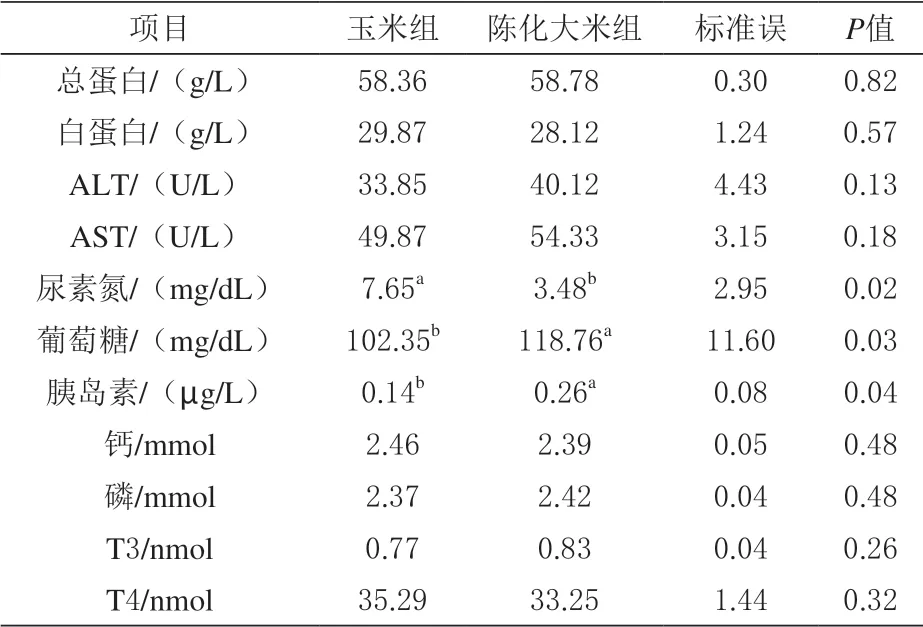

2.2 陳化大米替代玉米對斷奶仔豬血液生化指標的影響 由表3可知,玉米型與陳化大米型日糧對斷奶仔豬血清總蛋白、白蛋白、鈣、磷、T3和T4濃度及谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶活性的影響無顯著差異(P>0.05)。陳化大米組斷奶仔豬血清胰島素和葡萄糖濃度較玉米組分別顯著提高16.03%和85.71%(P<0.05),但尿素氮濃度顯著降低54.51%(P<0.05)。

表3 陳化大米替代玉米對斷奶仔豬血液生化指標的影響

2.3 陳化大米替代玉米對斷奶仔豬血液游離氨基酸濃度的影響 由表4可知,玉米組與陳化大米組對斷奶仔豬血液必需氨基酸(賴氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、亮氨酸、精氨酸)及非必需氨基酸(丙氨酸、絲氨酸、天冬氨酸和絡氨酸)濃度的影響均無顯著差異(P>0.05)。與玉米組相比,陳化大米組斷奶仔豬血液纈氨酸、異亮氨酸、色氨酸和甘氨酸濃度分別顯著提高34.94%、38.51%、22.49%和25.55%(P<0.05),但苯丙氨酸和組氨酸濃度分別顯著降低19.03%和26.30%(P<0.05)。

表4 陳化大米替代玉米對斷奶仔豬血液游離氨基酸濃度的影響 μmol

3 討論

本研究結果表明,陳化大米仔豬的平均日增重和飼料效率顯著高于玉米組。Yagami和Takada(2017)報告,玉米和大米組仔豬的飼料效率沒有差異,但大米組仔豬日增重和采食量顯著高于玉米組。結果的差異與日糧中賴氨酸含量的差異有關,因為本試驗日糧中賴氨酸含量為14.5 g/kg,滿足NRC飼養標準(NRC,2012),但上述研究中賴氨酸含量為12.9~13.0 g/kg,因此,提高陳化大米組日糧仔豬的平均日采食量可維持較高的賴氨酸攝入量,從而增加仔豬增重。相比之下,在本試驗中,飼喂陳化大米的仔豬可能不需要增加日采食量,日糧中賴氨酸含量足以維持平均日增重,因此,陳化大米組仔豬飼料報酬顯著高于玉米組仔豬。

陳化大米組仔豬的尿素氮濃度顯著低于玉米組,由于尿素氮是蛋白質沉積的良好指標,因此,用陳化大米飼喂意味著更高的蛋白質沉積,進而導致更高的平均日增重。同時,用陳化大米飼喂的仔豬可以觀察到含有較高的血清胰島素濃度。與玉米飼喂仔豬相比,胰島素水平的升高可能導致蛋白質合成水平的升高或蛋白質降解水平的降低,或兩者兼備,從而導致陳化大米飼喂仔豬蛋白質的沉積升高(薛萍,2005)。Tester等(2004)報道,大米淀粉顆粒的尺寸為3~8 μm,而玉米淀粉顆粒的尺寸為2~30 μm,因此,大米淀粉的水解速度比玉米淀粉快。此外,陳化大米組仔豬的血糖生成指數高于玉米,這些結果很好地支持了本研究中觀察到的較高的血漿胰島素和葡萄糖濃度。但眾所周知,血漿胰島素濃度受取樣條件的影響。Menoyo等(2011)報道,大米和玉米飼喂的仔豬血漿胰島素水平沒有顯著差異。

血漿游離氨基酸濃度結果顯示,玉米組與陳化大米組對斷奶仔豬血液必需氨基酸(賴氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、亮氨酸、精氨酸)及非必需氨基酸(丙氨酸、絲氨酸、天冬氨酸和纈氨酸)濃度的影響均無顯著差異,但陳化大米組斷奶仔豬血液纈氨酸、異亮氨酸、色氨酸和甘氨酸濃度顯著高于玉米組斷奶仔豬。大米組仔豬獲得更高水平的這些氨基酸濃度的機制尚不清楚。Brosnan和Brosnan(2006)報道,支鏈氨基酸的分解代謝受一種常見酶的調節,即支鏈酮酸脫氫酶。因此,后續試驗應研究該酶對陳化大米的影響。雖然亮氨酸也是支鏈氨基酸,但在陳化大米組和玉米組觀察到類似的血漿亮氨酸濃度,這可以解釋為陳化大米日糧中亮氨酸濃度較低。

4 結論

仔豬斷奶后1~28 d用陳化大米完全替代玉米可改善生長后期的體增重和飼料報酬,提高血清葡萄糖、胰島素濃度及血漿支鏈氨基酸濃度。