在實踐中反思 在反思中優化

——以“環形跑道問題”為例

■陸祥雪 吳秋芳

知識與能力是教師專業發展的兩個方面。知識主要包括教育知識和學科知識兩個方面,這兩個方面融合為一體形成學科教學知識(簡稱PCK)。顧泠沅先生認為教學案例是發展PCK的重要載體。為了探求環形跑道問題中的相等關系,筆者先組織學生模擬跑,再用幾何畫板模擬實驗。通過不斷優化,發展了教師的教學能力,促進了教師的專業發展。

一、教學實施

問題1:運動場環形跑道周長400m,小紅跑步的速度是爺爺的倍,他們從同一起點沿跑道的同一方向同時出發,5min后小紅第一次與爺爺相遇。請問:小紅和爺爺跑步的速度各是多少?

這是蘇科版《數學》七年級上冊“用一元一次方程解決問題”中的問題4。教材在分析中直接給出這個問題的數量關系式:小紅跑的路程-爺爺跑的路程=400。

那么,教師在授課時,怎么來闡述這個相等關系呢?

師:這個問題中的相等關系是什么呢?

生1:第一次相遇時,小紅比爺爺多跑一圈。

師:你是怎么知道的?

(學生1沉默。)

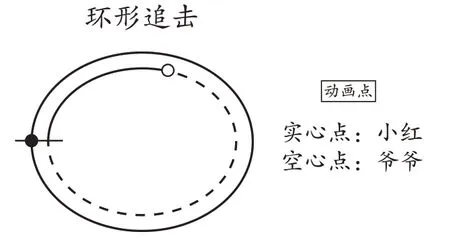

師:好!為了驗證這位同學所說的相等關系,我們用幾何畫板做個模擬實驗。如圖1,我們用實心點表示小紅,空心點表示爺爺,為了方便區分,我們將小紅與爺爺的同一跑道,分離為兩個同心圓,不過我們認為它們的半徑是相同的。圖中的“動畫點”就相當于小紅與爺爺起跑的“發令槍”,我只要一點擊,兩個點就運動起來了。現在我開始點擊“動畫點”,請同學們注意觀察小紅比爺爺多跑了多少?

在學生觀看兩個點的運動的同時,教師手握鼠標,當實心點與空心點第一次相遇,再次點擊“動畫點”停止運動(如圖2)。

圖2

師:好!我們現在停止運動,請問,小紅與爺爺第一次相遇時,小紅比爺爺多跑了多少?

生1:多跑了一圈。

師:你是怎么知道的?

(學生1還是沉默。)

師:我們重新演示一遍。

師:當實心點(小紅)再次回到起點時(如圖3)(此時教師點擊“動畫點”按鈕,使兩點運動停止),此時實心點(小紅)已經跑了多少?

圖3

生1:一圈。

師:當實心點(小紅)第一次與空心點(爺爺)相遇時,小紅比爺爺多跑了多少?

生1:還是一圈。

師:請你解釋一下原因。

生1:因為從小紅再回到起點到追上爺爺(第一次相遇),小紅與爺爺跑的路程是相同的,而在此之前,小紅已經跑了一圈,所以小紅比爺爺多跑了一圈。

師:很好!那就請你到黑板上來完整地解答這個問題。

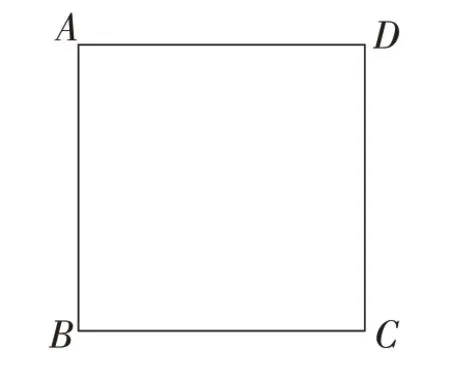

師:接下來我們再看一下這道題的變式題。如圖4,小明與小華在一個邊長為100米的正方形ABCD的跑道上練習跑步,小明的速度為每分鐘200米,小華的速度為每分鐘150米,小明、小華分別從A、B兩點同時出發,按順時針方向跑。請問:當小明和小華首次相遇時,此題的相等關系又是什么?

圖4

生2:小明比小華多跑了300米。

師:為什么?

生2:小明跑到小華的起點B時,小明跑了300米,當小明首次與小華相遇時,小明比小華多跑了300米。

師:同意的請舉手。

二、教學改進

起初,設計教學方案時,為了尋找相等關系,教師請兩名學生到講臺來,站在同一個位置。一名學生扮演“小紅”,另一名學生扮演“爺爺”,沿教室內的過道,來模擬跑。教師提醒學生注意觀察小紅比爺爺多跑了多少。于是,兩名學生在教室內跑了起來。教師問:“小紅是不是比爺爺多跑了一圈?”有學生說“是的”,但大多數學生不發聲。教師發現回答的人很少,就覺得可能有學生沒有看清,于是,又重新演示了一遍。當教師再次提問時,學生的回答還是很少,說明大多數學生沒有看清問題中的相等關系。

設計模擬跑的目的是用實際情境幫助學生尋找問題中的相等關系,提升學生的參與度,提高學習興趣。但學生并沒有通過這個模擬跑的實驗發現問題中的相等關系。另外,教師在學生沒有辦法說明“小紅比爺爺多跑一圈”的情況下,也沒有幫助學生解決這個疑惑,而是選擇避而不談。筆者對此教學設計進行反思,問題出在何處?在教室里模擬跑,學生的注意力僅是集中在兩個學生身上,而不能觀察到兩個學生的行進路徑。找到問題的癥結,筆者做出幾點改進。

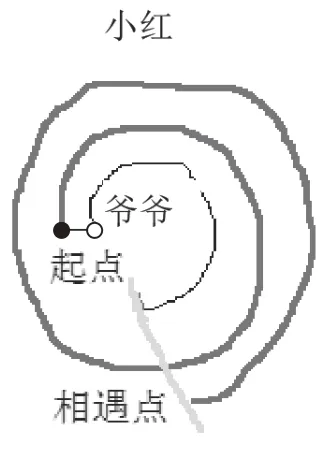

改進的目標是化不可視的行進路徑為可視。于是,有了兩個改進的方案:一是用線示法,將小紅與爺爺跑的路線畫出來,如圖5,讓學生直觀地比較小紅比爺爺多跑了多少。在起點與相遇點之間,小紅與爺爺有一段路程是一樣的,如果我們把它們擦除,剩下的部分恰好是一圈。二是用幾何畫板來進行模擬實驗,這樣小紅與爺爺跑的路徑可視性更強,且不需要場地。

圖5

三、教學反思

從最初設計到優化后的最終設計,經歷了“設計—實施—反思—改進”的循環過程,這個過程不但提高了課堂教學效率,而且促進了教師自身發展。

1.“設計—改進”促進終身學習。

在“環形跑道問題”中,學生不能探索出相等關系,所以需要改進設計,打破原有的知識、思維框架,否則只能墨守成規,不斷退步。

現代教育技術已經得到了很大的發展,雖然知識是古老而陳舊的,但借助新技術,知識以新的面貌呈現。其實,只要用幾何畫板的動態演示就能解決這個問題。利用軟件對動點的追蹤功能,學生可以很全面地從整體上觀察兩人的跑步路徑,而不是在教室或操場上只能看到局部的情形。這就是PCK分類中的一類,即將特定的學習內容呈現給學生的策略知識。

2.“設計—改進”促進深度思考。

利用幾何畫板讓學生直觀地觀察小紅比爺爺多跑了一圈,但學生受路徑重疊的影響,效果反而不如圖5的“線示法”。學生在解決變式題時受挫,這都促使我們去反思,去進行更深度的思考,觸及問題的本質,由教師的深度思考去引導學生的深度學習。其實,這個模擬實驗,讓我們從直觀上獲得了感性知識,同時,還體現數學的理性特點。怎么說明這個從實驗中獲得的相等關系?這就需要教師在備課時做充分思考。我們為什么要從運動過程中抽出圖3,而不是僅僅出現起點與終點的圖1或圖2,目的就是為進行理性的解釋鋪路。當小紅再回到起點時,她已經跑了一圈,小紅從現在到與爺爺第一次相遇,兩人所跑的路程相同,所以小紅比爺爺多跑了一圈。根據學生回答的情況,可以多次重復演示,并在小紅回到起點時停留,讓學生觀察,找準觀察的對象。這實際上就是基于同一個起點,如何比較小紅和爺爺所跑路程的長短問題。學生在明晰這點之后,就可以扔掉“直觀”的拐杖,解決相關的變式題。實踐證明,教師利用改進優化后的方案實施教學,學生解答變式題的準確率提高很多。

3.“設計—改進”促進“四個理解”。

章建躍博士提出“理解數學、理解學生、理解技術、理解教學”。我們要充分掌握這四個“理解”間的關系,恰當地使用信息技術幫助學生理解數學內容。信息技術起輔助作用,還得結合學生的想象力。對七年級學生來說,形象思維占主導地位,所以我們通過幾何畫板來直觀、整體地呈現小紅及爺爺跑的過程,有助于學生突破難點,理解相等關系。教師應樹立終身學習的理念,與時俱進,只有常備一桶活水,方能澆灌新時代的花朵。