通過變換參考系分析問題培養正確的物理觀念

蔡 鉗 陳信余

(1.華南師范大學附屬中學,廣東 廣州 510000 ;2.廣州教育研究院,廣東 廣州 510000)

眾所周知,參考系是物理學的重要概念.在不同的參考系中看物理現象,所體驗的物理過程往往不同.牛頓認為不同參考系中,時間和空間的度量是絕對不變的.伽利略對不同參考系中的物理過程進行變換,提出了伽利略變換.麥克斯韋發現電磁波理論與伽利略變換存在矛盾……,物理學的這一系列重要發展,都與參考系的研究息息相關.

然而,現行的高中物理教材只是在第1章介紹了“參考系”的概念,在之后高中物理的常規教學中,極少教師會跟學生繼續深入研究“參考系”的問題,因為后面的教材甚少提及,最重要是高考試題一般不涉及.筆者認為這很可惜,不提參考系這個概念,一定程度上讓學生無法看到很多物理現象的“真相”,無法建立正確的物理觀念.

在車上上拋一個球,車上的小朋友看到球豎直向上運動又豎直向下運動;結束之后讓他看看地上的小朋友拍到的視頻,視頻中的小球是斜向上后斜向下運動的,這將給小朋友帶來怎樣的感覺沖擊呢?如果能夠培養學生習慣于從不同參考系看問題,讓學生體驗變換參考系分析問題的直觀感受和思維沖擊,那將讓學生能深入到物理現象本質去看問題,這對培養學生物理觀念的意義是不言而喻的.

物理觀念,是學習者通過認識、分析、解釋物理現象,所形成的關于物質、運動與相互作用、能量等的基本認識.在不同的參考系中分析運動、相互作用和能量的問題,能夠更深入地讓學生理解問題的本質,從而建立正確的運動與相互作用觀和能量觀.

1 通過變換參考系分析相對運動問題,培養正確的運動觀

下雨時騎著自行車的小朋友感受到雨滴是斜著打在臉上的,當它停下來時,發現雨滴是豎直下落的;你坐在封閉的船艙里,船在開動,你感覺船是靜止的,這樣的感受在日常生活中經常遇到.對于相對運動,選擇參考系的思考應該是會自然發生的思維過程,而變換參考系分析相對運動問題,會讓復雜問題簡單化,也能看到問題的本質,表1列舉了相關案例.

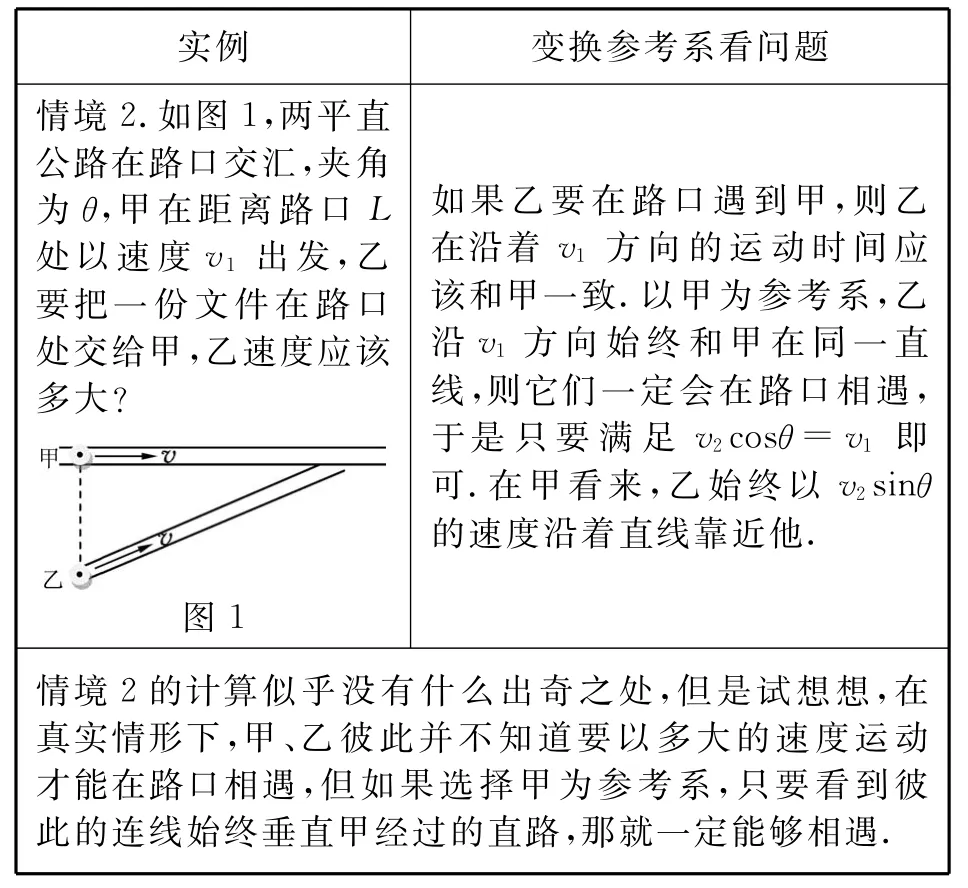

表1 列舉變換參考系分析相對運動問題的實例

續表

通過上述情境分析,不難發現要在一定的參考系下研究運動才有意義.一個人在運動的船艙內,時間長了他覺得自己靜止在船上,如果這艘船所占的空間很大,大到和地球一樣,那么艙內的人就無法感覺船在運動,就像地球上的人無法感覺地球在自轉和公轉一樣.因此,在研究相對運動的問題時,應該養成變換參考系分析問題的習慣,才能讓學生真正理解運動的本質,養成正確的運動觀.例如,在以2m/s勻速向上運動的電梯中,站在電梯里的賈同學掉下一個球,他看到球做自由落體,經過(h為球與電梯地面豎直高度)的時間到達電梯地面.人開門出來時候,告訴電梯外的乙他看到球做自由落體運動的事實,乙應該肯定他還是否定他呢?或許這個問題會因為簡單而被認為討論的意義不大.但如果我們把問題放在太空中,將顯得意義重大,教學實錄如下.

教學實錄:在一次能力拓展課中,筆者給出了太陽的質量Ms=1.99×1030kg,日地之間距離r=1.5×1011m,并告知學生如果一個衛星要脫離太陽束縛,那么它的動能應該能夠讓它到達離太陽無窮遠處.已知它在與太陽距離為r處它的引力勢能為

根據描述,學生開始計算:設衛星發射速度為v,則它的動能為,根據機械能守恒定律,衛星到達離太陽無窮遠處動能為0,勢能也為0,則,解得v=42km/s.

“這不對啊!書上不是說第三宇宙速度是16.7km/s嗎?”學生開始發出這樣的疑問!

看到學生質疑的聲音越來越大,筆者開始給他們講人在船艙里的故事.故事還沒講完,有學生就發現問題了:“地球在繞太陽做圓周運動,應該以太陽為參考系.”

地球繞太陽做圓周運動的速度約為30km/s,那么圍繞脫離地球(與地球很遠時)時相對于地球的速度應該是u=(42-12)km/s,則衛星離開地面的速度v3應該滿足

因試驗所采用的羊肉宰后成熟度較好,其pH值貯藏過程中,A、B、C組均處于較穩定狀態,至貯藏期結束均處于正常肉pH值范圍內,其中B組處理的pH值變化波動最小。

其中Me和Re分別是地球的質量和半徑,從而得v3=16.7km/s.

從上述教學實錄中可以看到,參考系對于研究問題、建立正確的時空觀的重要性.只有讓學生習慣于從不同參考系中分析問題,才能逐漸理解運動的本質,建立正確的運動觀念.

2 通過變換參考系分析加速運動問題,從另一個角度認識力與運動之間的關系

在“超重與失重”一課的教學中,完成了對超重和失重的學習后,有學生提出了這么一個問題:“老師,電梯里的人怎么知道他在做加速運動?”有同學說可以通過腳跟電梯地面相互作用的感覺,另外的同學則反對這種說法,認為這感覺不能反應電梯的運動情況.筆者覺得既然課堂目標已經達到了,可以對這個問題進行拓展,變換參考系來看這個問題.

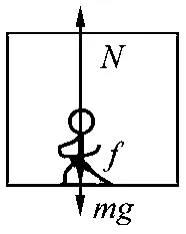

筆者繼續創設這樣一個情境:一個人在以加速度為a向上勻加速直線運動的巨型電梯中,電梯中有人生活一切用品,人如常在電梯中生活,那么人在電梯中還能感受到電梯在加速嗎?

答案肯定是不能.如果以電梯為參考系,在電梯看來人是靜止的,因此,在電梯參考系中,人除了受到支持力、重力,還受到因電梯加速運動而附加的力,該力的大小與重力的和等于支持力,即f+mg=N.又因為在地球上看N-mg=ma,故f=ma,如圖2所示.

圖2

圖3

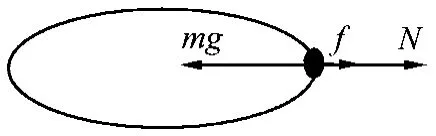

講到這里,有學生聯想到了人站在地球赤道上,跟著地球一起自轉,人受到的合力提供跟地球自轉的向心力.但在地面參考系看來,人是靜止的.因此,在地面參考系中,人應該受到一個因為人繞球心轉動而產生的力,該力與地面支持力的合力跟重力平衡.

最后教師啟發:“那么,地球和剛才加速度運動的電梯本質上不是一樣的嗎?他們只不過是我們研究力和運動關系的參考系,只是我們高中階段分析問題習慣了以地球為參考系,并認為地球是靜止的.”

上述教學過程給相當部分學生對力與運動觀念的認識有相當大的沖擊,相信這種沖擊持續的時間會很長,也可能會促使他們進行深層次的思考和學習.

3 通過變換參考系分析能量問題,培養正確的能量觀

勢能是以保守力相互作用的系統之間存在的能量,動能是物體因為運動而具有的能量,相對滑動的物體之間若存在滑動摩擦力則會產生內能……,這說明能量與力和運動之間存在必然聯系.在分析能量問題時,也可以選擇不同的參考系讓學生對同一物理過程進行思考,進而達到培養能量觀念的目標.

這要從一個簡單的碰撞問題講起:質量為m的小球B靜止在水平地面上,質量也為m的小球A以速度v0與B發生碰撞,碰后A、B速度分別為v1、v2.若A、B發生彈性碰撞,則碰后v1=0,v2=v0,系統損失動能為0.若A、B發生完全非彈性碰撞,則碰后,系統損失動能最大,轉化為內能.

多數學生能夠順利掌握上述推導過程.為了讓學生對“損失”動能這個問題有更深刻認識,筆者提問:能不能以B為參考系來分析碰撞過程的動能損失情況?

部分學生能做這樣的描述:以B為參考系,原來A相對B以v0靠近B.若是彈性碰撞,碰后A相對B以v0離開,則動能沒有損失;若是完全非彈性碰撞,則碰后A相對B靜止,則損失的動能最大;若是一般的非彈性碰撞,則碰后A相對B離開的速度小于v0,則損失了一部分動能.

上述教學過程只是筆者拋出的一塊“磚”,目的是讓學生理解可以用不同的參考系分析能量轉化問題.而要讓學生在不同參考系中分析能量問題,對能量觀念有更深刻的認識,不是一蹴而就的事情.在筆者的教學過程中,促使學生對這個問題有深層次思考的教學實例,最深刻的應該是講解“彈弓效應”的問題.

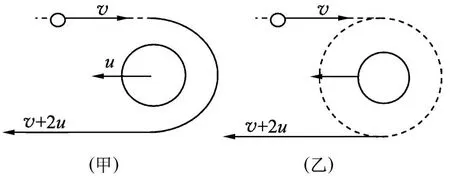

在高三復習課中,當講到彈性碰撞的實例時,多數教師對彈弓效應的講解都會畫出如圖4(甲)所示的情境,然后說明彈弓效應是特殊的彈性碰撞,探測器靠近土星的相對速度大小與它離開土星時相對速度大小相等,所以它離開土星時速度大小為(v+2u),在2021年高考復習中,筆者也這樣講,但突然有一個同學提出這樣一個問題:這里的“v+2u”是相對哪個參考系?

這個問題促使筆者認為有必要將這個問題深入講解:如圖4(甲)所示,土星現對太陽以速度u運行,探測器以相對于太陽的速度v進入土星的“引力作用區域”(離土星距離較小的區域)后,繞土星運動后離開土星.

圖4

由于土星與太陽距離較小,當探測器在土星的引力作用區內時,可以忽略太陽的作用.探測器靠近土星時相對土星速度大小為(v+u),即以土星為參考系,探測器以速率(v+u)靠近土星,那么它在土星中的動能為,當它離開土星的引力作用區域時與進入該區域時與土星距離相等,故引力勢能相等,由于系統機械能守恒,故離開土星時探測器的動能也是,因此它相對于土星的速度大小也是(v+u),由于土星的相對太陽的速度為u,故探測器此時相對太陽的速度為(v+2u).

上述講解過程中,筆者重點強調了當探測器進入和離開土星引力區域時,以土星為參考系,相對土星的動能為.聰明的學生自然發現:以太陽為參考系,探測器進入和離開土星引力區域的動能分別為,因此,選擇不同的參考系,動能大小也是不同的.這個結果,也會讓學生自然聯想到不同參考系中運動情況不同的情境,以至于對物理觀念有了全新的認識.

4 結論和建議

本文所舉的只是筆者平常教學中一些典型的實例,通過這些例子的展示,相信讀者朋友們能夠體會到筆者的意圖,變換參考系對培養正確的、甚至深層次的物理觀念有較大的作用.同時,參考系也是物理學的一個重要概念.因此,筆者建議平時教學或者教科書的編寫,應該更重視參考系的地位,重視培養學生能夠在不同參考系中分析問題的能力,進而培養正確且深刻的物理觀念.