顧泠沅:“看懂現在”就是“面向未來”

李香玉

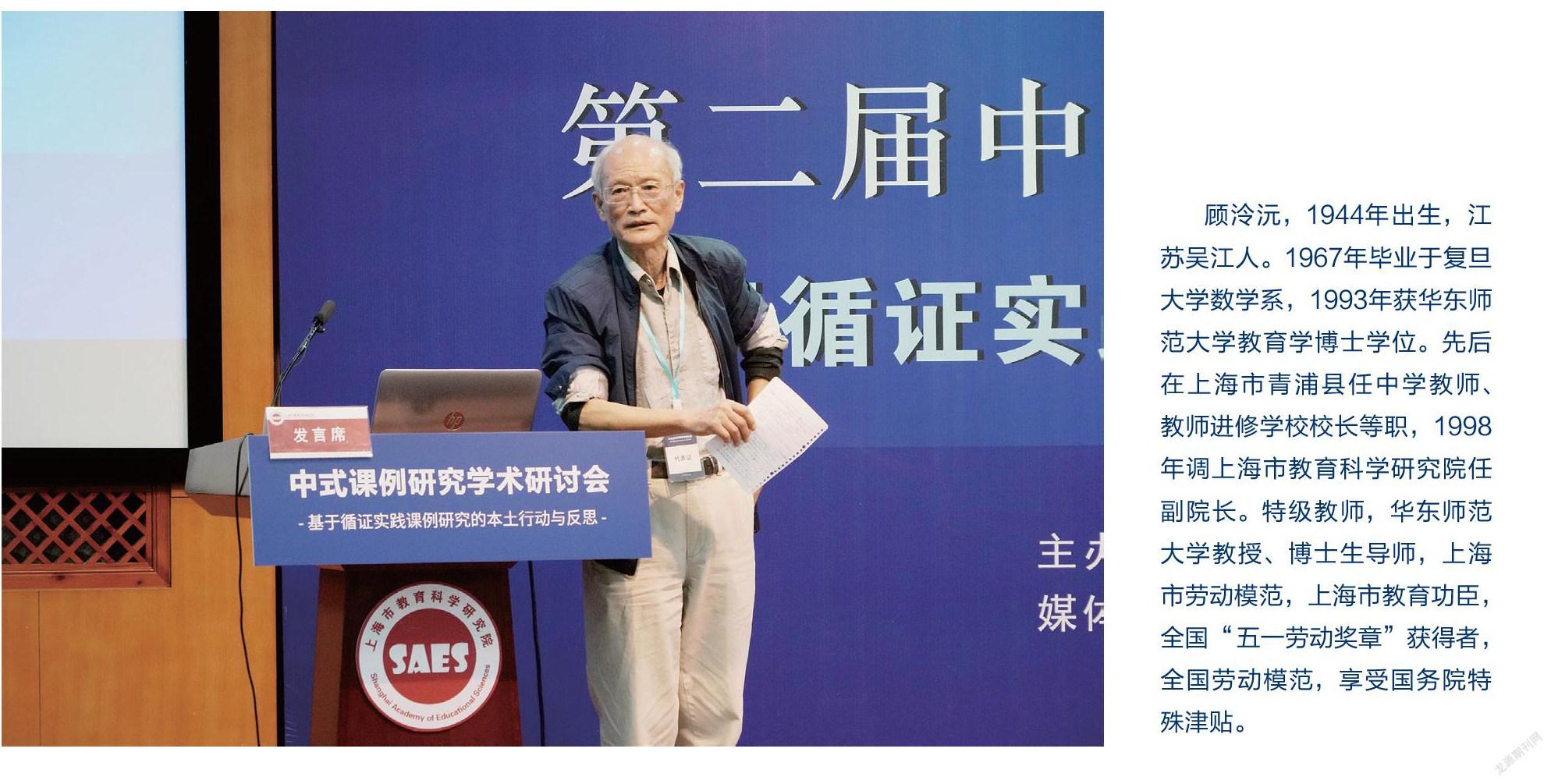

顧泠沅,1944年出生,江蘇吳江人。1967年畢業于復旦大學數學系,1993年獲華東師范大學教育學博士學位。先后在上海市青浦縣任中學教師、教師進修學校校長等職,1998年調上海市教育科學研究院任副院長。特級教師,華東師范大學教授、博士生導師,上海市勞動模范,上海市教育功臣,全國“五一勞動獎章”獲得者,全國勞動模范,享受國務院特殊津貼。

扎根教改實踐數十載不忘初心,用“零布頭”時間寫下工作日記約200冊,年近八旬仍奔忙于教育改革前沿,他就是中國當代教育實踐家、“青浦實驗”的開創者——顧泠沅。扎根田野無怨無悔,矢志不渝從未離開。始終守住一份對研究與實踐的誠實之心,成為顧泠沅一生執著教育事業的注腳。

2021年7月13日,在上海舉行的第14屆國際數學教育大會(ICME-14)上,顧泠沅受邀作主題報告,介紹在上海持續開展了45年的數學教改的實驗成果。他也是繼華羅庚之后第二位在這個大會上作報告的中國學者,向世界展示數學基礎教育的“中國經驗”。談及“青浦實驗”和這次報告的意義,顧泠沅表示:“基礎教育是提高國民素質的奠基工程。國運盛衰,教育為先。‘青浦實驗’總結了我們自己的經驗。這份報告為我國中小學數學教育的跨越式進步留下了一份時代的印記。在教育全球化背景之下,向世界展示這份立足中國特色的實證研究,接受國際同行們的檢驗,將對我國數學教育發展起到推動作用。”

“咬定青山不放松”的科研興教之路

采訪中,顧泠沅憶起40多年前“青浦實驗”的啟動背景:1977年恢復高考的消息傳來,作為數學教研員的他,在對上海青浦全地區4373名高中畢業生的摸底考試中發現,當地學生的及格率僅為2.8%,平均分僅為11.1分,其中,零分比例高達23.5%。焦急的顧泠沅當即給縣教育局局長打了一份報告,自告奮勇地要求挑起全縣數學學科教改的重任,并立下 “軍令狀”——用十年時間將青浦的數學成績提升到全市平均水平以上。由此,一場轟轟烈烈的“青浦實驗”拉開了大幕。

根據不同階段改革的重點目標,顧泠沅將“青浦實驗”大致分為三個階段:大面積提高質量(1977-1992年)、突破高認知瓶頸(1992-2007年)、推進探究與創造(2007-2022年)。“三個階段的劃分,其實是改革軌跡的節點:1977年‘文革’結束不久,低分生遍地,亟須迅速改變現狀;1992年,取得了大面積提高質量的經驗,那年曾在全國推廣,但我們深知,當時灌輸教學舊習尚未根除;到2007年,我們廣泛吸收國內外優秀經驗,終于突破高認知瓶頸,總結出數學教學的本國經驗,而此時創造力培養又成為新的難關;2018年的大規模測試表明,探究與創造水平已有顯著提升,至今我們還在做進一步推進與完善的工作。”顧泠沅介紹道。

“青浦實驗”如何守正創新、繼往開來?顧泠沅的一席話語重心長:“‘青浦實驗’是老一輩人生導師、過渡代中堅力量和大批后輩才俊三代人‘咬定青山不放松’的實踐結晶,是在群體的守望、真實的經驗、對學生的深切了解基礎之上運用教育科研方法守正創新的改革過程。‘青浦實驗’見證了我國社會從撥亂反正、改革開放到教育走向現代化的變革歷程。至于未來的教育改革,我想說‘看懂現在就是面向未來’,教育本來就是面向未來的事業,看懂現在,重要的是要理性地來看待我們今天的發展和進步,同時又要看到我們存在的問題。‘青浦實驗’四十余載,我們有過自信、榮耀的光鮮,也有過許多曲折、無奈的折磨。尤其是后者,不可輕易忘卻,因為事過境遷之后,都成了不可多得的財富,如同嚼甘蔗那般,嚼出汁水、吐掉渣子。”

顧泠沅始終強調教學改革要基于實證研究,他帶領團隊采用因子分析技術,先后在1990年、2007年、2018年對青浦區八年級學生開展了三次全樣本數學認知能力的測量與研究。在第一次大樣本測量中,他發現了布盧姆教育目標分類法的弊端,于是帶領團隊設計了一份長達24頁的能力測試卷,又用28萬個標準數據的統計處理,得出了學生認知水平的四個層次:操作性記憶、了解性記憶、解釋性理解、探究性理解(即創造力)。2007年,利用該分類框架對青浦區八年級學生進行了第二次大樣本測量,結果表明,在前三個層次,學生提升得非常快,但在第四個層次幾乎是原地踏步。因此,顧泠沅將“青浦實驗”下一階段的目標定位為“推進創造性學習”。

為掌握課堂里的一手實驗數據,顧泠沅始終堅守在教育研究與實踐的第一線。他介紹道:“‘青浦實驗’的工作原則是大處著眼、小處著手,大處明方向、小處見實效。見實效的地方,一是教師,二是課堂,改革最終發生在課堂上,而教師事關重大。早在20世紀90年代,劉佛年校長就走進青浦實驗中學課堂,提出‘活動—發展’的教學格局,并親筆題寫了‘教育改革的楷模’,我們務必秉持這樣的工作原則。”

2018年,顧泠沅又主持開展了第三次大樣本測量,測試結果令人振奮,因為在探究性理解這一層次,學生的能力竟提高了11.31個百分點。為了在教改實踐中尋找到提高學生探究能力的關鍵舉措,顧泠沅帶領團隊根據已有經驗的積累,同時考慮到人為控制實驗在教育公平與研究倫理方面的欠缺,設計出了“依據大數據抽取可供比較的典型樣本組,再通過自然觀察、證據推理取得結論”的研究方法,簡稱“執果溯因”的實證研究。

近年來,青浦實驗中學發展為教育集團,編制了“學程手冊”,“活動—發展”出現顯著實效。2018年以來研究工作愈加密集,雖已年近八旬,顧泠沅仍每年不下數十次地奔往離家30公里的青浦區實驗中學,努力從實踐中繼續尋找提升學生創造力的關鍵教學行為,如:高水平任務驅動的教學設計(非常規挑戰、個別化目標、寬松有活力的求知狀態);多角度思維加工的自我學習(激活多種策略、應用體驗或知識同化的提升、評估效應量和再加工學習)等。對于“青浦實驗”和教育事業的下一個目標,顧泠沅表示:“我們不是培養坐而論道的文弱書生,而是為勇于探索創造的實干人才奠定扎實的功底。”

讓教師真正成為“有研究能力的實踐者”

改革總是充滿艱辛與坎坷的。當課程改革進入攻堅階段,許多深層次的矛盾與問題開始凸顯。能否提高教師的專業化水平、將新課程理念落實到課堂教學之中,成為課程改革成敗的關鍵。1986年,為培養一線教育家,教育部提議顧泠沅去華東師范大學碩博連讀。從此,顧泠沅與劉佛年結下師生情緣。一段“拉家常”的話為顧泠沅打開了思路:“劉校長說,無論中外,中小學教師積累的經驗很多,但隨著時間的推移,凡是沒有作出理性概括的,往往只能熱鬧一陣子,開了花不結果,成了‘過眼云煙’。而新來的教師又要從頭開始摸索,這其實是極大的浪費。如何才能破解這一困境?一是理論工作者深入到中小學去,二是中小學教師都能做些教學研究工作,開花還須結果。”

于是,顧泠沅努力研究優秀教師同行的教育經驗,“只要聽說哪個學校有老師教得好,我就帶著團隊一頭扎進他的課堂里去”。顧泠沅曾和他的團隊通過深度訪談、視頻分析等方式,采集了江蘇、浙江、上海等地120位名師的成長素材,并建檔立案,分類求其共同點。結果發現,這些名師竟都有著相似的成長經驗—— 一是都有一顆“仁愛”之心,愛祖國、愛事業、愛每一位學生;二是都有一番難忘的“掙扎”過程。他們常常在課堂“掙扎”中實現從理念到行為轉移這個至關重要的環節;他們都說身為凡人并非生來就是好教師的料,開始是難以立足,接著是技不如人,后來才是一切為了學生、從不滿足,把自己逼進墻角;他們都能記起兩三次畢生難忘的“掙扎”經歷。

顧泠沅以人民教育家于漪為例:“20世紀80年代,我對于漪老師進行訪談后記錄下她當時的原生態經驗,概括說來就是‘一篇課文,三次備課,堅持三年,一定能成為好教師’,真話就是這么簡單。一輩子學做教師,里邊有周期性的循環。幾次循環,不斷改進,就會越來越好。”

“三關注、兩反思”,是顧泠沅總結出的教師在職研修的“行動教育”范式,即“關注個人已有經驗的原行為階段;關注新理念之下課例的新設計階段;關注學生獲得的新行為階段”“反思已有行為與新理念、新經驗的差距,完成更新理念的飛躍;反思教學設計與學生實際獲得的差距,完成理念向行為的轉移”。這樣的循環往復彰顯了我國教研特有的組織文化和行動路線,深刻體現出中國特色教師專業化和源自“知行合一”認識論血脈的精華。2004年,顧泠沅出席在香港大學舉行的國際教育教學委員會(ICET)大會,作了題為《重視群體實踐智慧:教師專業成長的范式革新》的報告。2003-2007年,教育部基教司開展“創建以校為本教研制度建設基地”大型科研項目,顧泠沅擔任項目專家組長,將教師行動教育的思路——自我反思、同伴互助、專業引領等要素落實于校本研修。

讓教師成為“有研究能力的實踐者”,顧泠沅對此有著深切的期許和不懈的追求。他說:“早年,課堂現場觀察,即時即景,鍛煉教師的教學敏覺力,很有成效;但有信息不全的局限,容易遺忘。20世紀90年代末,引入信息技術,錄像帶、視頻光盤,實現了多角度全息記錄,還可以回放、定格、顯微;教師‘既是演員又是觀眾’的角色轉變,成就大批好教師成為可能。如今,不少教師正在成為基于證據的‘循環改進者’,視頻分析大大擴展了證據的多樣性:數據統計資源大大豐富、事例分析素材更為精致,有人據此作經驗解釋,理論工作者就此作理性演繹。課堂改進也好,教師成為導師也好,用視頻的方式錄下來,不需要別人評價,一看就明白了。”

顧泠沅興趣廣泛,尤其是對科學思想史和人文藝術發展史興趣濃厚,這也使得他能夠用歷史演變的眼光來思考問題。教師職業發展應如何回應時代要求?顧泠沅指出:“當今時代呼喚通才型教師。就基礎教育而言,現在強調綜合實踐活動,目標是落實五育融通;現在重視創造力培養,倡導做中學、發現學習、項目學習、跨學科問題解決等,更需科學與藝術、工程、設計之間的跨界溝通。五育融通、跨界溝通,要害就是‘通’,它與‘專’并不矛盾,‘專’是通的根基,‘通’是專的延伸。學生的跨學科、跨界本領越大,將來創造力就越大,這對通才型教師提出了全新的緊迫要求。”

給學生“留白”、回歸學科本原,才有尖可拔

新時代,我國步入高質量發展軌道,對基礎學科人才的需求越來越大。加強基礎學科拔尖學生培養,是“十四五”規劃的明確要求。對此,顧泠沅表達了自己的看法:“基礎學科拔尖人才培養,毫無疑問是高質量發展的重要議題之一。拔尖人才的培養,從大學起步顯然太晚,他們的興趣愛好,理應從少年時代開始。錢學森中學階段在北師大附中讀書,他說自己當年考試不做準備,也就考個80來分,然后騰出時間鉆研自己感興趣的問題。而現在學生的作業、考試負擔過于沉重,難有自己的空白時間。”

在數學領域,拔尖怎么拔?中小學教師在培養拔尖學生上應發揮什么樣的作用?顧泠沅強調要做到以下兩點。第一,給學生“留白”,包括改變只是應付考試的大量“題型”訓練(刷題)、升學功利色彩濃重的大范圍低齡化的競賽輔導(套路)等,一定要留給學生獨立鉆研的時間和空間。在這樣的時空中,方可真正分辨學生才能的差異。第二,本質上的“回歸”,培養拔尖人才,優質教師是關鍵。《莊子·逍遙游》有言:“水之積也不厚,則其負大舟也無力。”上海市南洋模范中學老校長趙憲初曾說:“師之蘊也不足,則其育長才也無望。”只有回歸學科本原,我們才有尖可拔。

在顧泠沅看來,教育是面向未來的事業,而教師應該是“最有權威的未來學家”。顧泠沅回憶,1986-2011年,他曾跟隨并協助呂型偉教授主持教育部重點課題“面向未來的基礎學校”,遍及全國13個省市,持續了5個五年規劃。總結呂型偉教授的改革思路,顧泠沅概括出這樣三句話——第一,摸石頭過河的實踐路線,過河的目標明確(面向現代化、面向世界、面向未來),但過河的路徑不能預先規定,要靠廣大教師的摸索與創造;第二,找準石頭在哪里,“用學習的力量避免盲目”,學知識、學技能、學教育理論、學國內外的多種經驗,還要學點教育史、改革史,這樣才不至于盲目走彎路;第三,未來有很多變數,看懂現在就是面向未來,過度的刷題訓練、大范圍低齡化的競賽輔導、激烈的升學競爭,事出有因,我們究竟看懂了沒有?如何回歸學科的本原、教育的本質,必須從分析、解決眼前的問題出發。

一輩子扎根一線、潛心育人。2021年5月29日,第三屆“關愛青少年成長特別貢獻獎”頒獎儀式暨“讓每位學生都有綻放出彩機會·精彩人生”專題研討會在上海中學舉行。顧泠沅被上海市教育發展基金會授予“特別貢獻獎”。在發表獲獎感言時他說:“教育是民族振興、社會進步、國家發展的基石,而教師是發展道路上代代相傳的接棒人。”幾十年的從教生涯、教研生涯,這一代人身上已深深刻下了“為了祖國、為了下一代”的家國烙印,他們將牢記為黨育人、為國育才的使命,終身奉獻黨的教育事業,為新時代基礎教育發展貢獻智慧和力量。

結語

“我的一生得益于三位名師的指點:蘇步青教授嚴謹的治學風格,劉佛年教授民主寬容的大家風范和呂型偉教授踏實求新的科學態度。”顧泠沅感慨,三位導師身上的三種精神,正是教育改革所需要的。

新時代賦予新使命,新時代要有新作為。正所謂“風勁潮涌,自當揚帆破浪;任重道遠,更需策馬揚鞭”。顧泠沅強調:“科學是老老實實的事,來不得半點虛假,也沒有捷徑可走。遠離急近的功利,才能找到教育改革的根由所在。近年來的教師教學國際調查(TALIS)表明,我國教師素質整體上是不低的,但從創造力與高端人才培養來看,我們還要付出艱辛的努力,才能擔當起新時代的崇高使命。”