面向新工科人才培養的AI 雙師教學設計

吳彥文,陳思航,葛 迪,凌毓濤,姚 遠

(1.華中師范大學國家數字化學習工程技術研究中心;2.華中師范大學物理科學與技術學院,湖北 武漢 430079)

0 引言

新工科對應的是新興產業,包括人工智能、云計算、智能制造等,新工科人才對加速我國新一輪科技革命與產業革命具有重要意義。然而研究表明,我國現有新工科建設還存在許多瓶頸問題,例如鐘登華院士[1]總結其在人才培養中的問題包括:工程教育理念與未來需求不適應、人才結構與工程需求不適應、知識體系與產業發展不適應、培養模式與社會實踐不適應。在課程教學中則主要表現為知識更新滯后、師生交流匱乏、教學缺乏個性化、學生實踐能力缺失、與產業需求脫節等。而將AI 雙師教學模式引入到新工科人才培養中,能夠使人類教師、AI 教師、學生形成相互反饋的混合式教學閉環,融通線上與線下,強化教師與學生之間的聯系。一方面,AI 教師既能拓展人類教師的教學能力,幫助其進行教學分析與知識更新,并在課堂教學中將理論知識與實際應用更好地結合起來以匹配市場需求,又能減輕人類教師的工作壓力,如提供備課資源、輔助進行習題批改等;另一方面,可以賦能學生的學習,如通過智能導學、學習資源推送、學習測評等為學生提供個性化的學習服務,使其與教師的交流溝通變得更加即時、高效、便捷,幫助學生養成終生學習的良好習慣。

可見,引入AI 雙師課程教學輔助新工科人才培養是解決新工科建設中存在問題的一種有效方案。為此,本文首先探討其可行性及關鍵實現技術,然后嘗試進行課前、課中、課后的教學活動設計,檢驗引入AI 雙師教學模式對新工科人才培養的作用,最后結合相關文獻與實證研究,給出本文的思考與建議,期望能夠為未來AI 雙師課程教學在新工科人才培養中的應用提供參考。

1 相關研究

1.1 AI 雙師應用于新工科教學可行性分析

AI 雙師可溯源到1991 年研究者所做的一項教小學生認識鳥兒的案例研究,研究者將案例中的教學者分為真人組和機器人組,結果顯示兩者都受到學生歡迎[2]。此后,關于AI 雙師教學的研究逐步成為人們關注的熱點。AI 雙師在教學方面的大規模應用目前主要集中于少兒教育領域,如編程貓、斑馬英語等,在高等教育領域雖然尚未形成初具規模的產品,但相關研究也不斷涌現。2019 年,余勝泉等[3]研發了基于育人知識圖譜的個性化助理系統,具有個性化輔導、智能推理等功能,可成為教師教學的得力幫手;汪時沖等[4]以教室為應用場景構建新型AI 雙師教學情景,實現了教學主體從教師、學生“雙主體”到教師、機器人和學生“三主體”的轉變;周琴等[5]在2020 年按照“AI+教師”協同性的高低將其劃分為4 種形態,即“AI 代理+教師”“AI助手+教師”“AI 導師+教師”“AI 伙伴+教師”,并對AI 雙師如何實現教育轉型、突破技術壁壘等進行展望。

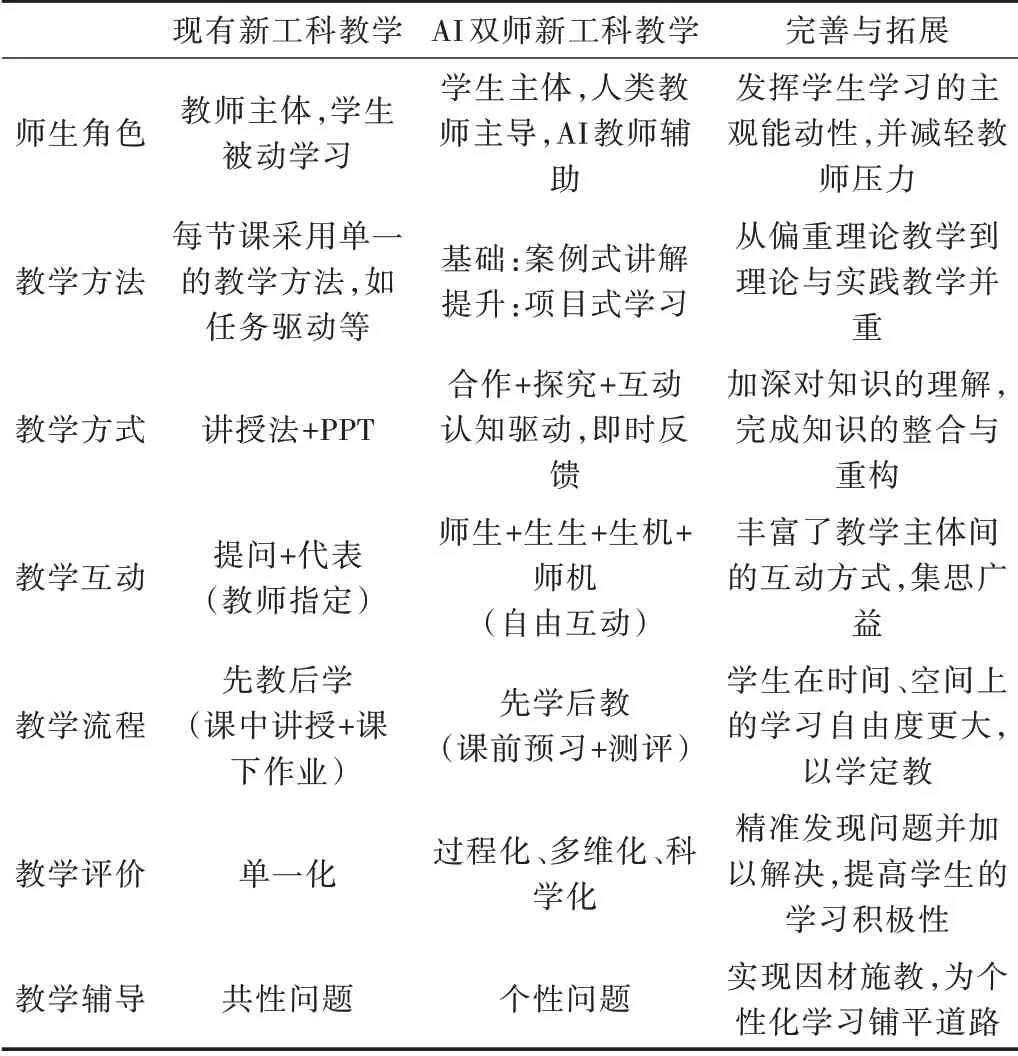

借鑒上述思路,本文嘗試引入AI 雙師對現有新工科教學進行完善與拓展[6]。AI 雙師新工科教學對現有新工科教學的改進如表1 所示。從教學方法來看,現有新工科教學方法單一,主要圍繞教學任務展開,而引入AI 雙師教學后,不僅可進行基礎案例的講解,而且可以在項目學習中進行總結提升,從而將最前沿的理論與實際應用知識教授給學生;從教學流程來看,依托課前預習、學習評測與智能評價,可實現知識追蹤功能,從而推動精準教學,在實現學生個性化學習的同時培養其終生學習的習慣。

綜上所述,將AI 雙師教學模式應用于新工科人才培養是可行的,其能夠從多方面提升教師的教學素養與學生的學習成效,成為新工科人才培養的有效保障。

1.2 關鍵技術框架

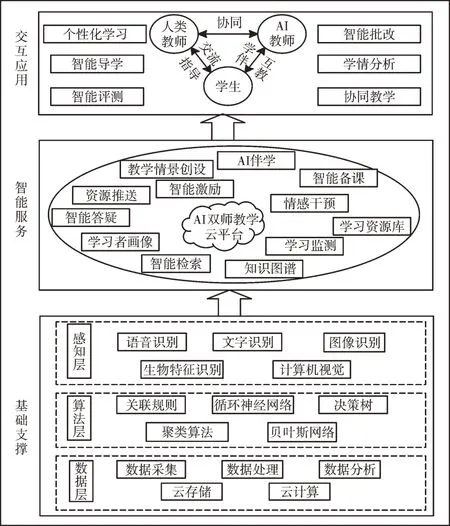

由前文可知,引入AI 雙師教學能夠提升新工科人才培養成效,為此需要搭建關鍵技術框架。本文將其劃分為基礎支撐、智能服務、交互應用3 個層級,如圖1 所示。

Table 1 The enhancements of AI+ teacher teaching to existing teaching on new engineering disciplines表1 AI 雙師新工科教學對現有新工科教學的改進

Fig.1 Key technology framework of AI+ teacher teaching圖1 AI 雙師教學關鍵技術框架

(1)基礎支撐包括數據層、算法層與感知層。數據層中采集的數據包括學生學習行為數據、學習資源數據、學習評價數據等,在數據采集后可進行個性化的數據清洗與裁剪,進而融合有效數據特征;算法層中結合自然語言處理的表征方式與神經網絡訓練模式,作為實現AI 雙師教學模式的核心;感知層賦予機器與人一樣的聽說讀寫等感知能力,是實現智能教育服務與應用的依托[7]。

(2)智能服務是指為教師與學生提供量身定制的教學服務。依托AI 雙師教學云平臺,可為學生提供資源推送、智能答疑、智能檢索等服務,為教師提供智能備課、學習監測、情景創設等服務。

(3)交互應用建立在智能服務之上,每一個應用都是一部分智能服務的集合。應用主體包括人類教師與學生,學生能夠使用的應用包括個性化學習、智能導學、智能評測等,教師能夠使用的應用包括智能批改、學情分析、協同教學等。

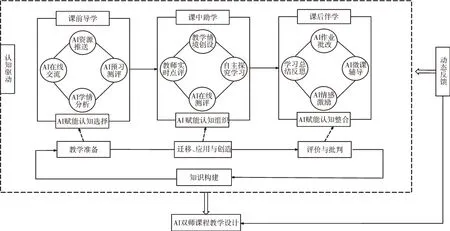

2 教學交互活動設計

本文基于關鍵技術框架,依托認知過程學習、自適應學習、建構主義學習等相關理論,在實證研究中以新工科課程“人工智能導論”為例進行教學活動設計與教學效果分析[8]。在此之前首先進行教學內容分析、學情分析與教學目標分析。在教學內容分析中,梳理相關教學內容,包括人工智能的發展由來、基本理論、關鍵技術及發展趨勢;在學情分析中,針對學生特點如數學基礎、編程基礎及學習障礙等作了歸納整理;在教學目標分析中,明確教學目標是通過課程學習使學生了解人工智能發展概況,掌握人工智能基本原理與技術應用,能夠對簡單的算法進行分析與實現,從而培養學生的知識創新與技術創新能力。接下來本文進一步結合新工科人才培養目標,將課前、課中、課后的教學活動劃分為AI 賦能認知選擇、認知組織、認知整合3 個階段,如圖2 所示。

Fig.2 Design of teaching and learning activities for AI+ teacher courses圖2 AI 雙師課程教學活動設計

2.1 課前導學活動設計

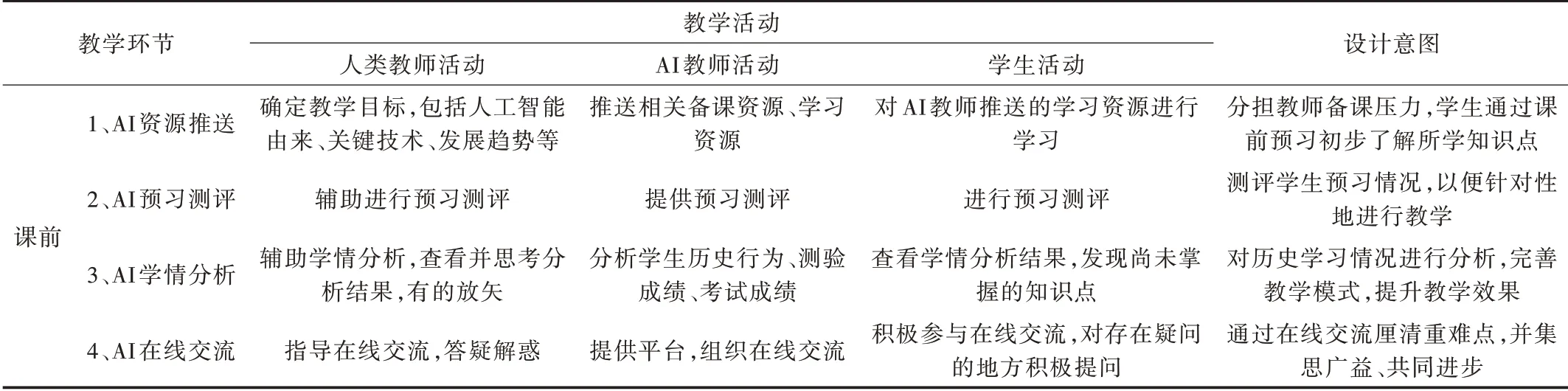

課前導學主要包括學習資源推送、預習測評、學情分析、在線交流等。這一階段主要是為后面的教學作準備,需要對浩瀚的新工科課程體系中的相關知識進行適當取舍,屬于認知驅動過程中的AI 賦能認知選擇階段。課前導學活動設計如表2 所示。

Table 2 Design of pre-class guiding activities表2 課前導學活動設計

2.2 課中助學活動設計

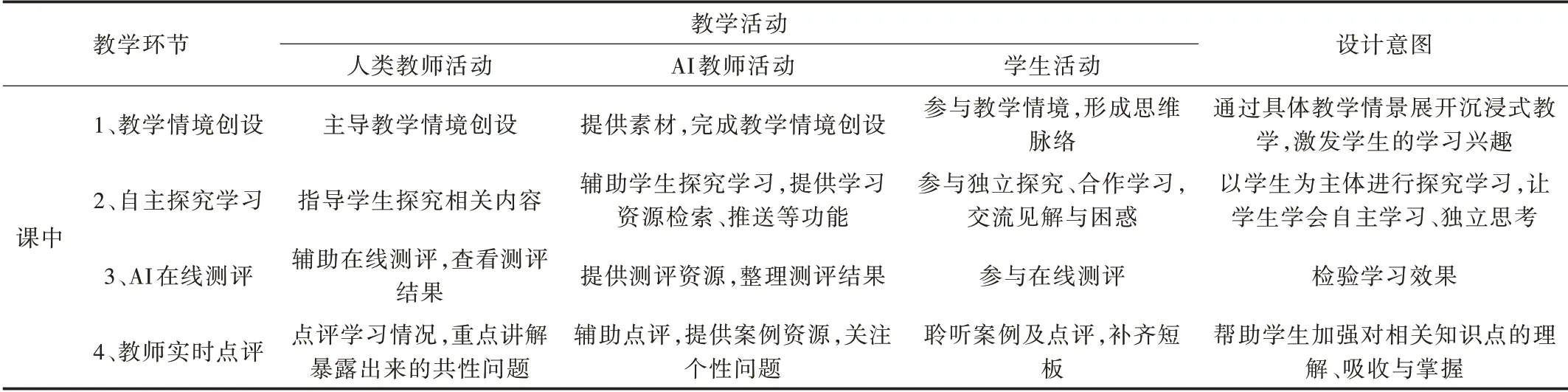

課中助學階段包括教學情境創設、自主探究學習、AI在線測評、教師實時點評等。這一階段是對新工科課程知識的遷移、應用與創造過程,屬于認知驅動過程中的AI 賦能認知組織階段。課中助學活動設計如表3 所示。

Table 3 Design of in-class aiding activities表3 課中助學活動設計

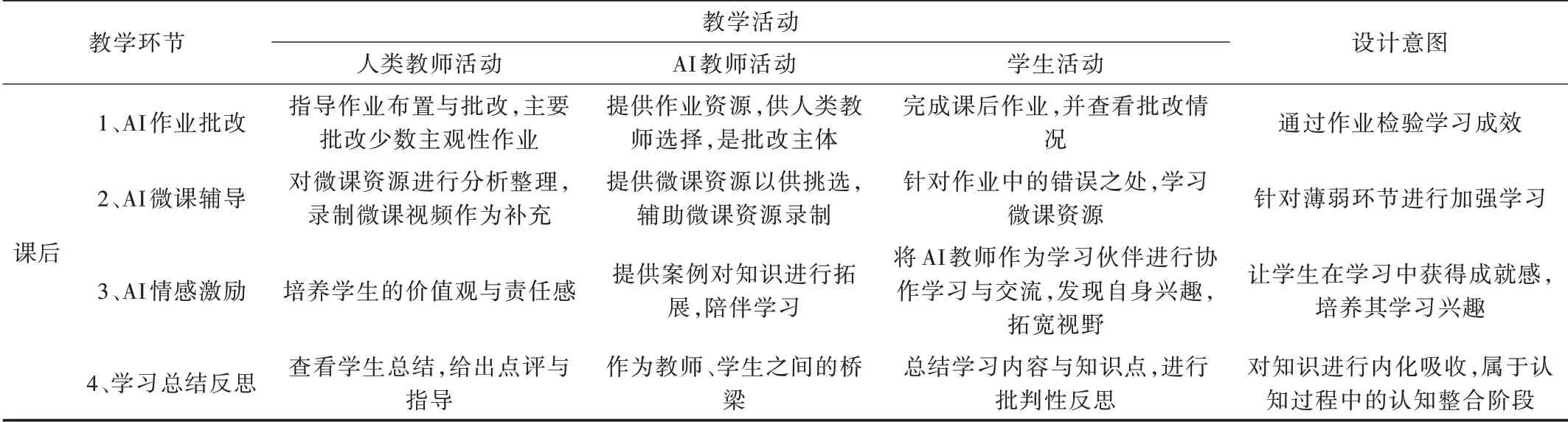

2.3 課后伴學活動設計

課后階段包括AI 作業批改、微課輔導、情感激勵、學習總結反思等,目標是使學生盡可能實現對新工科課程知識的融會貫通,達到評價與批判的高度,屬于認知驅動的最后階段,即AI 賦能認知整合,最終完成對知識的整體構建,開始下一輪學習。課后伴學活動設計如表4 所示。

2.4 教學效果分析

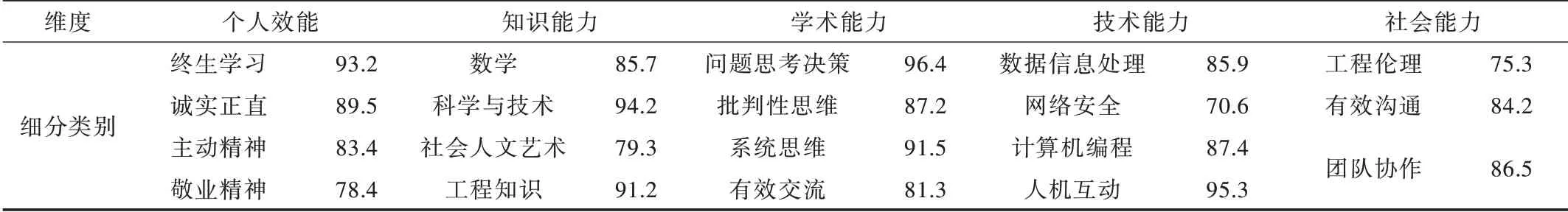

為檢驗該教學設計實例的教學效果,本文選取某高校學習人工智能導論課程的大二學生共69 人,開展教學效果分析。在進行教學實踐后,結合周開發等[9]提出的新工科核心能力矩陣,以調查問卷形式了解在課程教學中引入AI雙師后學生新工科核心能力提升的情況。問卷調查結果如表5 所示。

由表5 可知,93.2%的學生認為學習完此課程后,增強了終生學習的意愿;96.4%的學生認為自己的思考與決策能力得到提升;95.3%的學生認為自己的人機互動能力得到提升。可見AI 雙師教學模式能夠促進新工科人才核心能力的培養,提升新工科人才培養質量。

Table 4 Design of after-class accompanying activities表4 課后伴學活動設計

Table 5 Results of questionnaire survey on core competence enhancement of new engineering disciplines表5 新工科核心能力提升情況問卷調查結果 單位:%

3 思考與建議

在梳理現有AI 雙師教學文獻、分析本文教學實例的基礎上,本文給出以下AI 雙師應用于新工科教學的思考與建議:

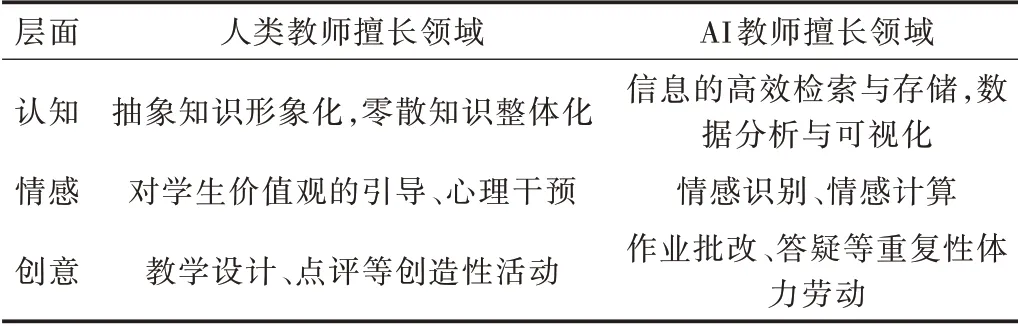

(1)借助AI 優勢,拓展人類教師的教學深度與廣度。人類教師與AI 教師各有所長,表6 從認知、情感、創意3 個層面對人類教師、AI 教師的擅長領域進行了比較。

Table 6 The skilled fields of human teachers and AI teachers表6 人類教師與AI 教師擅長領域

由此可按照擅長領域將資源檢索、作業批改、答疑等重復性工作分配給AI 教師,而將價值引導、教學設計、點評等創造性工作交給人類教師完成,進而融合AI 教師的優勢,從認知、情感、創意3 個層面拓展人類教師教學的深度與廣度。

(2)進行多維數據分析,助力新工科教學有的放矢。在教學內容準備過程中,AI 教師可運用多維數據分析方法進行教材分析、學習者分析等。對于教材分析,AI 教師可依據已有數據分析不同教材的使用情況與優缺點,從而提供最前沿、權威的教材。此外,AI 教師可利用知識圖譜、回歸、聚類等技術為師生提供整體學習報告,實現對班級、學生個體的精準化分析,幫助學生高效地學習新工科知識。

(3)發揮主觀能動性,探索新工科個性化學習服務。依據學情分析結果,AI 教師能夠為每一位學生提供個性化的學習方案,人類教師可對該方案進行審核與修改。但每個學生的學習效果可能有所不同,AI 教師可跟蹤并分析學生在進行既定方案學習時產生的數據,并反饋給教師和學生進行動態調整。在此基礎上,AI 教師也可為學習者制定新一輪學習方案。此外,當學生進行學習時,AI 教師可適時提供視頻資源,并進行文本材料檢索、個性化測評、作業布置與批改等操作。學生也可發揮自己的主觀能動性,通過AI 開展個性化學習,如學習自測、探究與挖掘知識外延等。

4 結語

新工科人才是我國在新興產業取得領先地位所需依托的主力軍,也是實現國富民強的重要保障。本研究在完成可行性分析后將AI 雙師教學模式引入到基于課程的新工科人才培養中,以改善現有課程教學中存在的知識更新滯后、師生交流匱乏、教學缺乏個性化、學生實踐能力缺失、與產業需求脫節等問題。關鍵技術框架中的基礎支撐部分提供數據存儲、高效計算、自動感知的底層服務,智能服務部分提供針對教師教學與學生學習的各項服務,交互應用部分對智能服務進行集成,并通過實證研究驗證了引入AI 雙師課程教學對新工科人才培養的促進效果。后續研究將繼續完善AI 雙師教學環境,以充分滿足教師與學生的個性化需求,并大力開展新工科背景下的AI 雙師課程教學實踐,以更好地服務于高質量新工科人才建設。