“大思政”教育的內涵、本質特征及其實現路徑

黃元虎 陳萍 李淑弘

[摘要] “大思政”教育的內涵主要體現在建構“大課程、大主體、大過程、大領域”的育人大體系。“大思政”教育的本質特征在于目標具有一致性和整體性,內容體現遞進性與互補性,方法追求適切性與連續性,評價凸顯指向性和多元性,其實現路徑主要包括學段融通、學科統整、生活浸潤、組織引領、家校協同和社會參與。

[關鍵詞] “大思政”教育;內涵;本質特征;實現路徑

在我國,黨和政府歷來重視以馬克思主義為指導的思想政治理論課教學。思想政治理論課,簡稱“思政課”,是落實立德樹人這一根本任務的關鍵課程,直接關系到培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人這一根本問題。[1]2019年3月,中共中央總書記習近平在學校思想政治理論課教師座談會上指出:“‘大思政課’我們要善用之,一定要跟現實結合起來。”“大思政”教育,不但揭示了思政教育工作的本質特征,而且契合青少年思政素養的發展特征,為新時期思政教育工作指明了方向。

一、“大思政”教育的內涵理解

談到思想政治教育,我們常常聯想到“德育”這一教育術語。一直以來,我們提倡“大德育”。所謂“大德育”,是指將學校德育作為主要渠道,溝通學校、家庭、社會三者之間的聯系,對青少年的思想品德教育形成整體合力,打造全面德育的大系統。

作為教育理念,“大思政”教育和“大德育”既有一定的關聯,又有一定區別。“大德育”的內涵,為我們理解“大思政”的內涵提供了借鑒。學界對“大思政”教育內涵闡釋的主要觀點:德智體美勞“五育”協同,全面提升學生素養;統籌設計各學段思政教育目標、內容、方式和途徑,思政教育活動應體現關聯性和差異性,有效銜接,循序漸進;構建課內教學、課外實踐等育人途徑的貫通體系[2];培育教師的思政素養,構建涵蓋教學、管理、服務等環節的育人格局;打造由家庭、學校、社區、政府共同參與的“思政教育共同體”等。

綜合看來,“大思政”教育的內涵理解體現在四個方面:一是大課程,以思政課程為主干,將思政教育滲透和落實到學科課程、文化課程、實踐課程等各門課程,形成全課程育人的整體效應;二是大主體,集中父母、教師、公眾人物、學生自身、學生同伴等全員育人的主體合力;三是大過程,觀照人的成長階段和歷程,構建幼兒、小學、中學、大學等全過程育人的終身教育體系;四是大領域,構建覆蓋學校、家庭、社會、網絡等全領域的育人體系。

二、“大思政”教育的本質特征

(一)“大思政”教育目標具有一致性和整體性

思政教育屬于意識形態教育的范疇,是黨和國家立足社會發展提出的現實要求,同時滿足廣大青少年對思想、道德、情操的美好追求。思政教育的性質決定了各門課程、各個主體、各個學段、各個領域的目標必須具有一致性,努力實現一脈相承和相互銜接。思政教育最根本目標在于培根鑄魂,培育正確的世界觀、人生觀和價值觀,培養社會主義事業的建設者和接班人。所有思政教育活動的具體目標都要圍繞這個總目標展開。以不同學段思政教育為例,小學階段具體目標在于思想道德的啟蒙,激發學生愛黨、愛國、愛生活、愛家人等方面的熱情,培養良好的行為習慣;中學階段具體目標在于引導學生把握基本道德知識和為人處世原則,從知識層面明白“是什么”的問題,形成正確的思想觀念,夯實思想基礎,明確政治方向,培育政治素養;大學階段具體目標旨在培養邏輯思維和辯證思維能力,引導學生學會分析問題、解決問題,從理論層面搞清“為什么”“怎么做”的問題,強化責任擔當。[3]

(二)“大思政”教育內容體現遞進性與互補性

教育內容要以教育目標為導向,并始終圍繞教育目標來設置。從縱向來看,不同學段教育內容的安排,應充分考慮學生的認知特征和實際理解能力,內在勾連,體現由淺入深,由低到高,形成合理梯度。從橫向來看,不同課程、不同主體、不同領域應發揮各自的優勢,互為補充,互相協同。仍以不同學段教育內容為例,大中小學都要緊緊圍繞思政教育這根主線,兼顧不同學段教育內容的側重點以及深淺度:小學階段可以側重“思想+品德”,中學階段可以側重“思想+政治”,大學階段可以側重“思想+政治+理論”。由此可見,不同學段的思政教育內容應是相互貫通的,大學階段是對中小學階段的進一步拓展和深化。

(三)“大思政”教育方法追求適切性與連續性

教育方法是否適當與教育效果有著密切的關系。思政教育工作者必須根據受教育者的年齡和認知特點,選擇適切的教育方法。即使是同一個成長階段的學生,也應尊重具體年齡、個性等方面的差異,靈活運用多種教育方法,并關注教育方法之間的連續性。以小學階段思政教育為例,低年級應以啟蒙教育為主,可以通過生動形象的故事、圖片、視頻等吸引學生,在情境模擬、角色扮演、實踐操作等活動中引導體情悟理,做到以情感人,讓學生喜歡思政課,在潛移默化中樂于接受思政教育;中年級可以圍繞思政教育主題,結合生活實際,根據學生的興趣愛好開展合作探究、問題解決等活動,讓學生在動手、動腦中獲得參與感,體驗幸福感;高年級可以靈活運用社區實踐、社會調查等方法,更多地組織學生走出家庭,走出校園,走向社會,實現由課堂到社會的教育深度和廣度的延伸。

(四)“大思政”教育評價凸顯指向性與多元性

教育評價對教育行為起著導向作用。思政教育評價是指對學生個體思政表現、思政立場、世界觀、人生觀所進行的價值判斷。“大思政”教育評價應明確評價目的,明晰評價標準的指向性,如根據社會需要,符合社會主義核心價值觀;依據課程標準,積極貫徹國家意識形態領域的教育方針;遵循學生特征,關注個性差異,設計個性化、系統化的測評指標。思政教育的評價方法應采用多元化的方式,如觀察法、訪談法、調查法、成長記錄袋評價、表現性評價法等。

三、“大思政”教育的實現路徑

(一)學段融通

長期以來,思政教育存在學段割裂的現象,主要表現在各學段教材內容不系統、不連續、不協同以及存在結構性重復;思政教育實施各自為戰,成效不顯著;思政教育評價體系形式化嚴重,效果甚微;思政教育實踐育人體系脫節現象嚴重;思政教育隊伍體系配比不達標,專業素質不過硬;思政教育各學段整體上缺乏完善的保障體系。因此,思政教育必須打開學段之間的綠色通道,形成大中小幼在教材、教學、評價、實踐、師資隊伍、保障體系等方面的全方位融通。

以不同學段教學層面的融通為例。2021年,在揚州市大中小思政一體化教學觀摩活動中,小學、初中、高中、大學教學、研究人員共同商討確定“賡續紅色血脈 培育時代新人”主題,4個學段的教師同臺展示了“大思政”教育的“揚州樣本”。

中小學分別采用了“活動—體驗”型思政教學中的不同模式開展教學活動。小學從道德與法治教材《奪取抗日戰爭和解放戰爭的勝利》出發,以“中國共產黨為什么能帶領中國人民走向勝利”問題為切入口,以“親歷體驗—激情感悟”為主要方式,課前組織學生前往新四軍黃橋戰役紀念館參觀訪問,去同學家中采訪,去老紅軍家中采訪。課堂分享活動體驗,家中有革命前輩的學生拿出珍藏的老照片、紀念章,介紹在家中如何傳承,將久遠的革命精神與身邊同學的家風、日常優秀行為相結合,使革命精神可感、可知、可學、可行。初中從教材《凝聚價值追求》中民族精神內容出發,以熱映電影《長津湖》導入,以講述楊根思連隊的英雄事跡為明線,以楊根思的“三個不相信”精神分享為暗線,“成果展示—經驗分享”,實現學生認知提升、情感共鳴和行動落實。高中圍繞教材“弘揚民族精神”這一內容,聚焦“賡續紅色血脈? 堅定文化自信”主題,組織全班同學閱讀小說《紅巖》,以“閱讀思辨—移情矯行”為主要方式,學史明理、學史增信、學史力行,從行為中學習烈士精神,傳承、踐行民族精神,實現知行統一。

大學教師以“弘揚建黨精神 賡續紅色血脈”為主題,從偉大建黨精神的科學內涵、傳承與發展、時代弘揚開展教學,將黨史中的英雄事跡以及當代青年的戰“疫”素材融入思政課教學,使課堂更富吸引力、信服力、感召力,讓青年學子感同身受,引發情感共鳴,增強責任擔當。

(二)學科統整

學科跨界互聯,實現教學內容、人力資源、教育技術等多方統整,有利于提升“大思政”教育的整體效益。教師的課程角色行為在學科統整中不斷改進,從而真正實現“課程思政”。

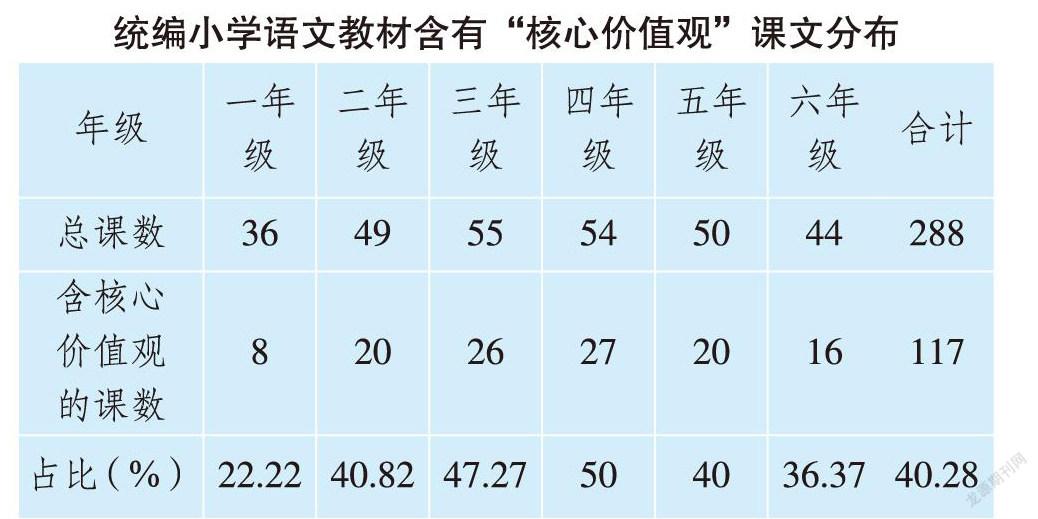

在小學階段,道德與法治學科是思政教育的主要渠道,語文學科的人文性與工具性決定著它應承載重要的思政教育任務。在語文教學中落實核心價值觀的教育應是必不可少的內容,教師應充分發揮教材對學生的引領和熏陶作用。如下表所示,筆者對統編小學語文教材含有社會主義核心價值觀的課文作了梳理。

(三)生活浸潤

思政教育與生活緊密相連,在生活中浸潤思政教育,有利于學生以生活的眼光、生活的視野、生活的方式,體驗、澄清、認同、內化核心價值觀,引領自覺踐行,從而增強思政教育效果。

如某區域開展“道德體驗日記”評優活動,匯成《道德體驗心語集》。在《家庭篇》,同學們打開了一扇扇家庭生活之窗。同樣為親人洗腳,城市孩子寫道:“我柔順的小手撫摩著媽媽那布滿硬繭的腳板。我和媽媽都沒有說話,沒有誰愿意打破這種寧靜。我感覺到愛正在我和母親之間流淌,原來感受人間真愛是那樣的美妙。”農村孩子寫道:“這時我才發現媽媽的腳那么粗糙,上面生了很多老繭。我心里非常難受:媽媽呀,你農忙時插秧割稻,農閑時在外上班,舍不得休息,腳磨成這樣都是為了我呀!”

(四)組織引領

黨和政府歷來重視組織建設,在青少年成長的不同階段建立了中國少年先鋒隊、中國共產主義青年團、中國共產黨組織這三級組織。這樣的設置,體現了思政教育的一致性和連貫性。思政教育工作者應充分發揮三級組織在思政教育中的引領作用。

思政教育中,發揮組織的引領作用可以采取多種方式。試舉三種方式:一是榜樣帶動,充分發揮思政模范的作用,組織優秀事跡宣講;輻射思政教育專家的影響,提升思政教師的教育素養。二是團隊促動,舉行不同學校、不同學段基層組織之間的互助互促活動,促進聯動發展,助推思政教育。三是競賽拉動,舉行以思政教育為主題的競賽活動,引導青少年在思想政治層面“比、學、趕、幫”。

(五)家校協同

家庭教育與學校教育各有優勢,又各有難以企及之處。家庭是孩子們的真情愛意之田,也是他們接受思政教育最早的地方,父母是孩子的第一任老師。學校思政教育的目的更明確,實施更系統,行動更專業。《中華人民共和國家庭教育促進法》指出:“家庭教育、學校教育、社會教育緊密結合、協調一致。”中小學校、幼兒園應當根據家長的需求,邀請有關人員傳授家庭教育理念、知識和方法,促進家校共育。在思政教育中,家庭與學校應互為補充,互相協同,才能形成合力,從而提升育人效果。

比如,揚州市邗江區教育局切實推進思政教育中的家校協同工作,成效可謂顯著:一是編寫并發行《新家庭教育指導手冊》,該手冊獲得一致贊譽,被廣大家長稱為新時代“家教寶典”,讓家長的困惑迎刃而解;二是實施“幸福家庭日”十大行動——共讀一本好書、交換一個秘密、堅持一項運動、組織一次家庭旅行、共做一道菜肴、制定一個家規、多看望長輩、做個全年規劃、參加一項公益行動、召開一次家庭會議;三是構筑“三圈文化”——師生幸福“成長圈”、家庭教育“朋友圈”、家校共育“生態圈”,促進家庭和諧。

(六)社會參與

習近平總書記指出:“思政課不僅應該在課堂上講,也應該在社會生活中來講。”思政教育不僅僅是學校和家庭的事情,應該讓社會各界人士參與進來,引導學生走出象牙塔,走出學校,走出家庭,投入到火熱的社會生活中,感悟、體驗社會,形成思政綜合素養。

比如,一所學校組織學生舉行小公民社會實踐活動時,按照這樣的程序,效果顯著:活動前,教師幫助學生了解社會“公共政策”問題的范圍,帶領學生深入家庭、社區調查訪問,帶著問題回到班級演說,通過投票選出“最嚴重、最緊迫、最普遍”的問題共同研究,再將全班學生分為問題調查組、解釋政策組、最佳方案組、行動計劃組四個任務小組;四個小組分別查找資料,尋訪專業人士,分析、論證問題;召開聽證會,邀請相關部門負責人、解決問題的專家、律師、相關人士探討論證方案;分組溝通、宣傳,以期解決問題。[4]

“大思政”教育,指引著新時代中國特色社會主義事業的建設者和接班人的培養方向與路徑。“大思政”應成為思政教育工作的重要理念,引領思政教育工作者的教育行為。我們堅信,秉持并落實“大思政”教育理念,必將迎來思政教育工作的新局面。

[本文系2021年江蘇省教學成果獎(基礎教育類)一等獎項目“價值立德的‘活動—體驗’型小學‘大思政’教學33年探索”主要成果之一]

[參考文獻]

[1]白雪,胡菊華.高校思想政治理論課區域教學協作模式構想——以黑龍江省與廣東省為例[J].繼續教育研究,2021(01).

[2]高國希.大中小學思想政治理論課一體化建設的思考[J].思想理論教育,2021(05).

[3]劉欣.新時代大中小學思政課一體化建設探究[J].教學與管理(理論版),2021(05).

[4]陳萍.以學生為主體的“活動體驗型”德育[J].人民教育,2010(12).