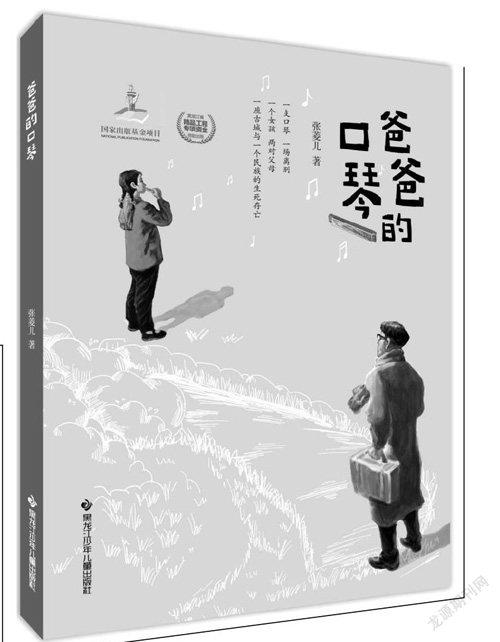

《爸爸的口琴》

《爸爸的口琴》是一個(gè)關(guān)于戰(zhàn)爭(zhēng)與親情、信念與堅(jiān)守、感恩與承諾的故事。盧溝橋事變后,我們的一些進(jìn)步青年和愛國(guó)人士紛紛投筆從戎,奔赴抗戰(zhàn)前線,“抗日救亡,匹夫有責(zé)”。小主人公鈴鈴的爸爸媽媽也像其他愛國(guó)志士一樣,舍小家,為大家,為了奔赴抗戰(zhàn)前線,他倆忍痛割愛,把鈴鈴?fù)懈督o西安陌生的老鄉(xiāng)家寄養(yǎng)。臨行前,父親把自己最喜歡的口琴留在女兒的口袋里。不久,西安遭到日軍轟炸,那是一段驚心動(dòng)魄的生活,頭頂上常常響起警報(bào)聲,日軍飛機(jī)不定時(shí)前來(lái)轟炸。無(wú)論經(jīng)歷什么樣的生活,女孩始終把口琴握在手里,或帶在身上。幸運(yùn)的是,鈴鈴得到養(yǎng)父母細(xì)心的照顧,上學(xué)讀書,周圍的鄉(xiāng)親們知道他倆是紅軍的后代,也竭盡全力保護(hù)他倆。在一次大轟炸中,養(yǎng)父母的家不幸被炮彈擊中,棉衣棉被等生活用品全被炸毀,房子被夷為平地,他們不得不借住在親戚家……新中國(guó)成立后,爸爸媽媽尋找鈴鈴,在西安文聯(lián)和教育局的幫助下,最終,鈴鈴與爸爸相認(rèn)。

突然,大街上響起了“嗚嗚嗚”的警報(bào)聲,與往常的警報(bào)聲不同,這次沒有經(jīng)過長(zhǎng)短均勻的“告知”,一響起來(lái)就很急促,直接進(jìn)入緊急狀態(tài),分明是在告訴人們:這次是突然襲擊,飛機(jī)已經(jīng)離得不遠(yuǎn)了,說到就到。

門外響起人們奔跑的腳步聲,看來(lái)周圍的鄰居們已經(jīng)急匆匆地奔出了家門。

“我負(fù)責(zé)鈴鈴,你跟上我就行。”馬慶祥一邊說著,一邊把兩只手分別插到鈴鈴的胳肢窩下托起她,鈴鈴用力向上一跳,馬慶祥把她穩(wěn)穩(wěn)地扛了起來(lái)。

“爸爸,口琴!”危急時(shí)刻鈴鈴沒有忘記口琴還在房間里,忍不住叫起來(lái)。

“可來(lái)不及了,警報(bào)響得緊,咱們快走,回來(lái)再拿口琴!”爸爸說著,扛著鈴鈴急匆匆地跑出家門。

大街上,每個(gè)人的臉上都帶著驚恐的表情,有的攙扶著老人,有的抱著或拉著孩子,好多人在巷子里涌動(dòng),哭喊聲和奔跑聲交織在一起,亂成一團(tuán)。

馬慶祥跑出幾步,對(duì)淑貞招手催促:“快點(diǎn)兒!快點(diǎn)兒!去鼓樓。”

淑貞揮揮手,喊道:“快走吧,我會(huì)追上你的!”

鼓樓高大巍峨、宏偉莊嚴(yán),寬敞的樓洞能容納數(shù)百人,附近那些無(wú)力遠(yuǎn)走的老人和帶著孩子的女人來(lái)不及跑進(jìn)稍遠(yuǎn)些的防空洞,都把樓洞當(dāng)作躲避災(zāi)難的重要場(chǎng)所。這一天因?yàn)榫瘓?bào)響得突然,涌進(jìn)樓洞內(nèi)的人比平時(shí)多了一倍,人們肩挨肩、背靠背地?cái)D在一起,他們的命運(yùn)也被緊緊地拴在了一起。

馬慶祥終于看到淑貞跑進(jìn)來(lái)了,他帶著鈴鈴好不容易擠到了妻子身邊。說實(shí)在的,每次躲在防空洞里,只要鈴鈴看不到媽媽,心里就發(fā)慌,害怕這一次見不到便永遠(yuǎn)見不到了。

鈴鈴被爸爸和媽媽護(hù)在中間,沒多久,空中就傳來(lái)沉悶的嗡嗡聲,聲音由遠(yuǎn)及近,越來(lái)越大,越來(lái)越大,不一會(huì)兒,變成了更大的隆隆聲,似乎飛機(jī)就盤旋在鼓樓的上空。樓洞內(nèi)鴉雀無(wú)聲,安靜得似乎能聽見相鄰的人的心跳。

“嗖 ——”“嗖 ——”“嗖 —— ”頭頂上接連傳來(lái)三聲尖利刺耳的響聲,緊接著就是“轟隆”“轟隆”的爆炸聲,聲音那么大,好像投彈的地點(diǎn)與鼓樓距離很近,震得腳下的大地都在顫抖,震得人耳朵里嗡嗡響,不知哪家又在這次空襲中遭殃了。

鈴鈴的心情還算平靜,只要一家人在一起,無(wú)論情況多么混亂,她心里都是踏實(shí)的。大家都按捺著焦急的心情,期盼著飛機(jī)快點(diǎn)兒離去……

終于,警報(bào)解除了,人們紛紛沖出樓洞,提心吊膽地往家跑。遠(yuǎn)遠(yuǎn)就看見北頭兒的巷口上空彌漫著滾滾濃煙,能聞到東西燒焦的氣味。這時(shí)聽見前面有人喊:“馬慶祥家被炸咧!”

淑貞聽后一愣,一家人跌跌撞撞往家跑,跑到家門口停下了腳步,不相信似的左看看右看看,心里有些疑惑,這還是他們的家嗎?大門倒了,院墻已經(jīng)沒了,院子里的石桌、石凳不見了,結(jié)滿石榴的石榴樹也沒了……整個(gè)家變成了一堆瓦礫,支棱在破磚碎瓦里的門框正在燃燒,房子的大半個(gè)屋頂塌下來(lái)了,屋里的東西幾乎看不出原有的模樣,濃煙裹挾著火苗還在不停地往上躥,空氣燙得好像是一百個(gè)夏天合在一起……

淑貞走進(jìn)院子里呆住了,她喃喃地說:“這是我的家嗎?不!”她環(huán)顧四周,多想是自己走錯(cuò)路了。

鈴鈴看到媽媽的腳邊有一個(gè)長(zhǎng)方形黑乎乎的東西,蹲下身子撿起來(lái),仔細(xì)辨認(rèn),從鐵片邊緣上的一排孔不難辨認(rèn),這是她心愛的口琴。鈴鈴一時(shí)間沒反應(yīng)過來(lái),盯著手里殘破的口琴發(fā)呆。

馬慶祥的心里也充滿哀傷,這個(gè)家是他一磚一瓦建起來(lái)的,現(xiàn)在變成了一堆瓦礫,怎么能不叫人難受呢。

不久前淑貞拿出來(lái)晾曬的衣服、被子,這下全被燒光了,當(dāng)然,一塊兒燒沒的還有鈴鈴放在石凳上的布娃娃。淑貞抹著眼淚說:“這可怎么過冬呢?”

懂事的鈴鈴此時(shí)已經(jīng)顧不上被炸壞的口琴了,乖巧地在一旁安慰媽媽。她抱住媽媽的一條腿,聲音顫抖著說:“媽媽,媽媽,不哭,不哭……”

淑貞摟住鈴鈴,喃喃地說:“不哭,不哭,俺娃平安就好,一家人平安就好!”

“對(duì),一家人平安就好!沒什么大不了的!”馬慶祥走過來(lái),拍了拍妻子的肩膀,安慰著她,又彎腰抱起了鈴鈴,“我們都要向鈴鈴學(xué)習(xí),要堅(jiān)強(qiáng),對(duì)不對(duì)?一切都會(huì)慢慢好起來(lái)的。”

“爸爸,我的口琴壞了,可我沒哭!”鈴鈴張開手,黑乎乎的鐵片靜靜地躺在她的小手里。

馬慶祥看看鈴鈴,安慰她:“乖孩子,等我們安定下來(lái),爸爸給你買一支新口琴!”

(選自黑龍江少年兒童出版社《爸爸的口琴》,有刪減。)

一個(gè)憂傷的故事,情真意切,暖意融融,張菱兒讓讀者看到了戰(zhàn)爭(zhēng)年代的苦難和成長(zhǎng),堅(jiān)韌和赤忱,純真和善良。雄渾的歷史畫面,逼真的歷史細(xì)節(jié),使一個(gè)烽煙時(shí)代得以再現(xiàn)。小說文筆質(zhì)樸,情節(jié)別致,人物鮮活,文風(fēng)散淡而又大氣。《爸爸的口琴》,讓這個(gè)世界又多了一本溫暖真摯的書。——北大教授、國(guó)際安徒生獎(jiǎng)獲得者曹文軒

這是一個(gè)發(fā)生在特殊年代的特別故事。兩代人成長(zhǎng)中的悲歡離合與時(shí)代的脈搏緊密相扣,既有沖擊力與激昂的活力,也有溫暖與憂傷的情緒。作者用樸實(shí)且有節(jié)制的敘述,細(xì)膩又剛健的描寫,鮮活且富有個(gè)性的人物形象,講述了在磅礴歷史背景下的信仰之堅(jiān)、抉擇之痛、成長(zhǎng)之艱、思念之苦和人性之美。——著名閱讀推廣人丁筱青

——帶你認(rèn)識(shí)口琴