應用型本科程序設計類基礎課程教學模式改革探索

蔣 晶,趙衛濱,余永紅

(南京郵電大學通達學院,江蘇 揚州 225127)

0 引言

教育部關于一流本科課程建設的實施意見中指出,課程是人才培養的核心要素,課程質量直接決定人才培養質量。如何提高課程教學質量,創新教學模式是新時期人才培養的迫切需要[1]。

多學科融合的發展趨勢,對未來人才的信息素養提出了更高要求。作為培養信息技術人才的主要學科,計算機專業基礎教育得到了迅速發展。高校許多專業均開設計算機程序設計類基礎課程。通過課程的學習,使學生理解程序設計的基本概念,掌握程序設計語言的基本知識,樹立程序設計的基本思想,培養學生利用計算機處理問題解決問題的思維方式。程序設計類基礎課程在相關專業的課程體系中占有基礎性地位,特別是應用型本科高等院校[2]。

1 程序設計類基礎課程教學現狀分析

在應用型本科院校中,程序設計類基礎課程是大部分學生接觸到的第一門計算機語言課程,在實際的教學過程中,學生容易出現以下4種情況。

1.1 零基礎、入門難

大多數高校基本都是在大一上學期開設程序設計類基礎課程,主要以學習C語言或C++語言為主。大部分學生并未在高中階段接觸過編程語言,基本屬于零基礎。課程本身在初期階段以講述編程基礎知識為主,知識點相對零散,需要在理解的基礎上識記,進而熟練運用。學生容易產生畏難情緒,掌握不夠熟練,對后續知識的學習造成障礙。

1.2 邏輯分析綜合運用能力較弱

學生經常會出現“上課聽得懂,下課不會用”的現象。老師針對知識點進行講述時,大多都會舉例進行說明,學生基本都能較好地理解掌握。但當知識點的考核角度稍作變換或幾個知識點進行融合后,學生會顯得力不從心,邏輯分析綜合運用能力較弱的問題凸顯[3]。

1.3 編程實踐的程序設計能力較弱

閱讀程序和編寫程序是程序設計的核心素養,但在實際的教學過程中發現,學生往往擅于理論型考試,實際的動手能力非常薄弱,不能把所學的知識點鮮活地運用起來,缺乏程序設計開發的應用能力[4]。

1.4 自主學習能力較弱

程序設計語言的種類有很多,在學習的方法上是有共性可循的。通過一門程序設計語言的學習,希望學生能夠體悟出同類知識的學習方法,逐步形成自主學習能力。但在實際過程中,學生往往過于依賴教師的講授,自主學習的能力較弱。

2 教學模式改革與實踐

針對目前應用型本科程序設計類基礎課程的實際教學現象,筆者以“C語言”這門課程為教學改革對象,從教材建設、教學組織、課程考核評價等幾個方面圍繞“教與學”進行改革與實踐。

2.1 立足“應用型”人才的培養方向,編寫修訂教材

2.1.1 進一步優化教材知識點的講解

對標應用型人才專業培養方案、課程大綱要求,結合教學模式的改革實踐目標,筆者編著《C語言程序設計》教材,針對非計算機專業的學生,進一步梳理“C語言”課程知識點,注重加強知識點之間的銜接過渡,增加相關示例程序及測試數據的講解。

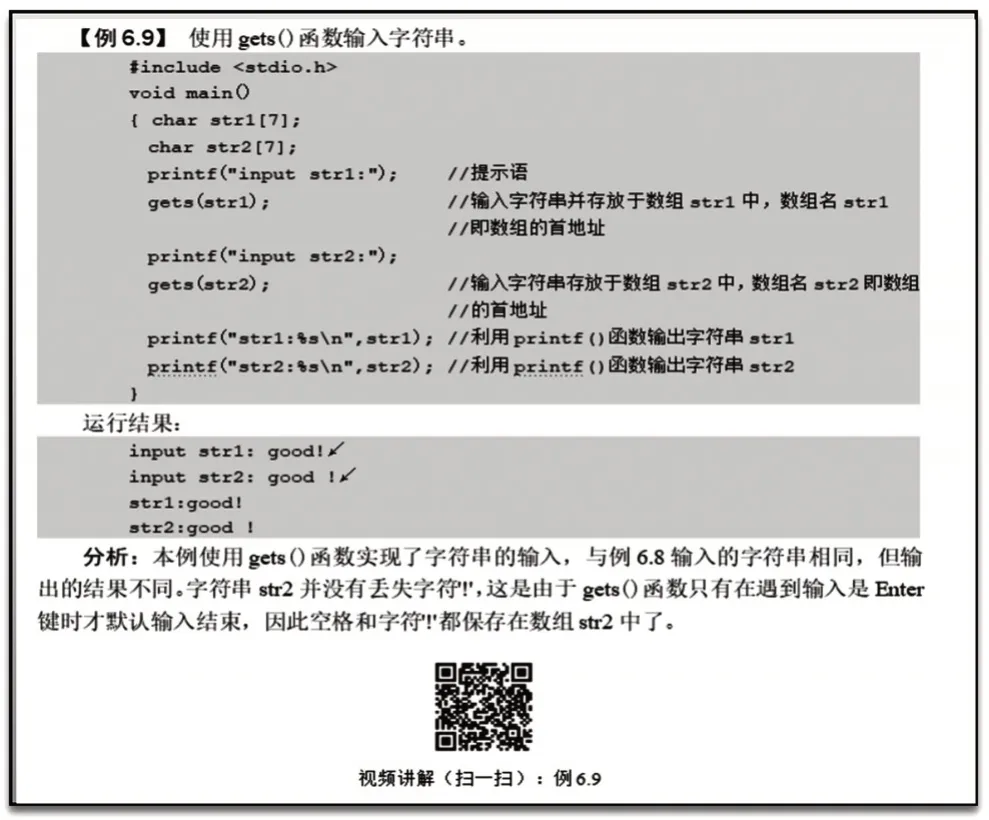

2.1.2 增加教材中重難點及相關例題的視頻講解

充分利用數字化技術,將教材中的重難點和相關例題的講解制作視頻,以二維碼的形式呈現在教材相應位置,如圖1所示。契合當前學生學習方式的多樣性,為豐富教學手段,課堂的課內教學向課外教學的延伸提供保障。從教材與學生之間的“無聲交流”過渡到“有聲交流”。

圖1 教材例題講解示例

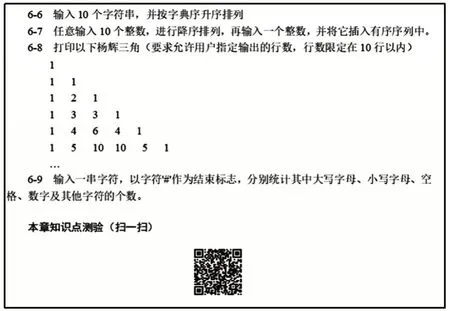

2.1.3 增加章節知識點自我檢測環節

在每一章增加自我檢測環節,將對應章節的知識點制作練習題。以二維碼形式呈現在每一章習題之后,方便學生課后掃碼進行自我檢測,如圖2所示。豐富教師課后進行針對性練習的形式,激發學生的學習興趣,及時發現問題,和教師同學進行交流探討。

圖2 章節知識點自我檢測示例

2.2 針對教學對象進行教學組織

課程、教材、教學三者之間是緊密聯系,又相對獨立的。教學是對教材的二次開發,不能是單純的機械式傳遞,而是在分析教學對象的基礎上,創造性地運用教材,豐富教學形式,將課程、教材及教學貫通起來。

2.2.1 充分考慮授課對象的專業方向

面向大量非計算機專業的學生進行授課時,在課程開始階段,以現實具體實例的形式,有意識地介紹本門課程與學生所屬專業或社會發展需求之間的關聯度,使學生初步認識到學習此門課程的必要性,從而提高學生對課程的重視度,為課程后續教學的開展做好鋪墊。

2.2.2 建立以“學生為中心”的新型師生關系

教學不僅要“備教材”,更要“備學生”。師生關系是平等、民主和互相尊重的,和諧的師生關系不僅有利于課程教學的順利開展,更有利于對于學生形成正確的人生觀、價值觀進行潛移默化的引導。

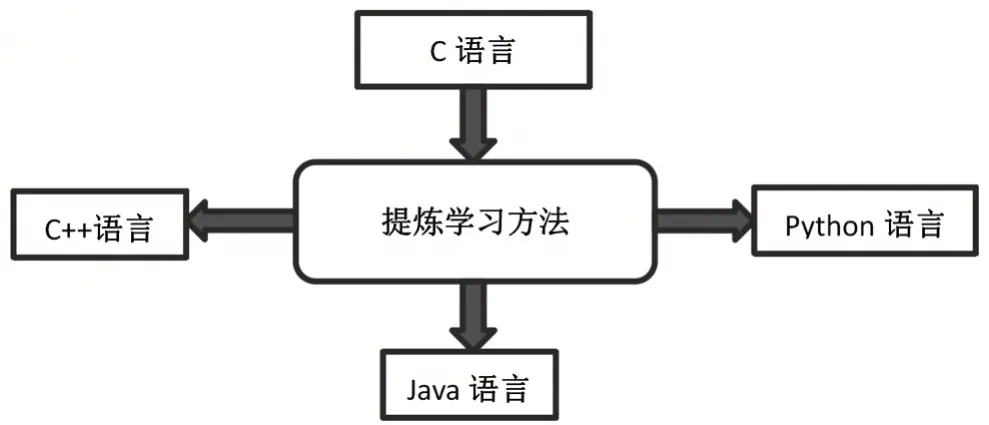

2.2.3 培養學生自主學習能力

當今社會的發展日新月異,信息科技領域尤為突出,終身學習的理念已經是大勢所趨。程序設計語言的種類有很多,在學習的方法上是有共性可循的。幫助學生找尋到學習此類知識的學習方法,為學生適應今后同類學科自主學習打下一定基礎,如圖3所示。

圖3 學習方法的提煉

2.2.4 引導學生提高自身工程實踐能力、創新能力的意識

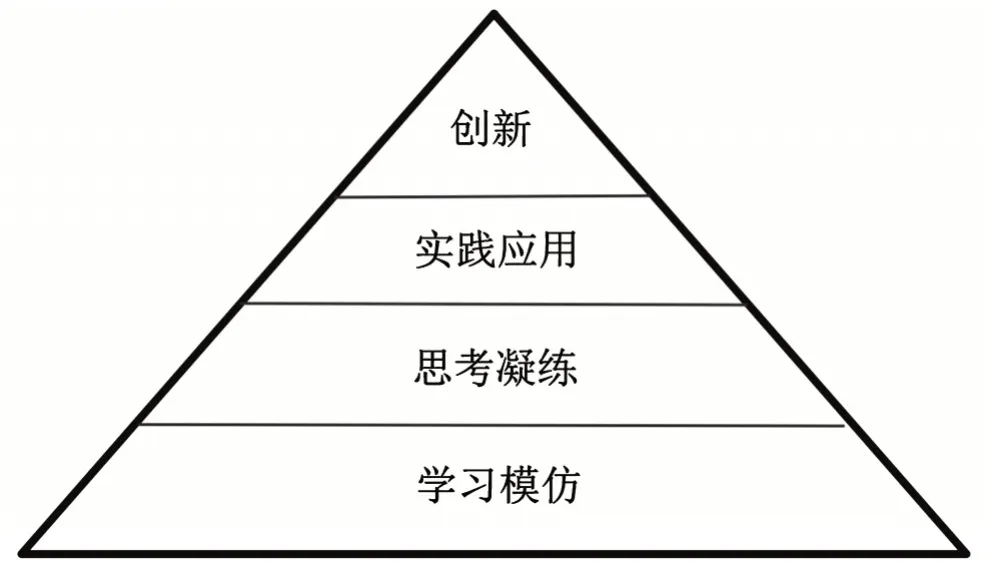

增強當代大學生的創新能力,是提升當今中國競爭力水平的必經之路,對于促進未來中國的國家建設事業有著舉足輕重的意義[5]。提出學生創新能力的培養是成階梯式遞進的,提高培養學生的創新能力不是一蹴而就的,從高層的人才培養模式、機制到底層的實際教學實施,都需要樹立學生創新能力培養的意識,如圖4所示。

圖4 學生創新能力培養的階梯遞進關系

2.3 注重過程性評價,探索多元化的課程考核評價方式

課程最終的考核成績是對學生該門課程學習效果的反映,也是對教師在整門課程教學組織的一種反映。課程最終的總評成績由平時成績和考試卷面成績按照一定比例加權得到。但實際過程中,平時成績的給定可能會隨意化,或者會受到期末卷面成績的影響。如何對平時成績的給定進行量化,實現可追溯,真正體現課程的過程化管理,引導學生注重學習過程本身,深入思考程序設計的內涵,不斷增強實踐運用和創新能力,對教師的課程組織提出了更細化的要求。筆者在實踐教學組織中,課程的總評成績由平時成績(占比30%)、期中測試成績(占比10%)和期末成績(占比60%)組成。其中平時成績的給定分成考勤抽查、課堂互動搶答、實驗上機報告、課后作業等4部分組成,每部分有規定次數和分值,從而實現可量化可追溯。

3 結語

面向應用型人才培養的需求,契合對未來人才信息素養的更高要求,本文分析了當前程序設計類基礎課程的重要性和實際教學過程中出現的突出問題,并以“C語言”課程為例,闡述了從教材建設、教學組織、課程考核評價等幾個方面圍繞“教與學”進行改革與實踐。實際教學中,學生課程通過率和平均成績均有所提高,部分學生參加藍橋杯軟件類C/C++程序設計大賽獲得國家級、省級獎項。未來,將持續進行程序設計類基礎課程的改革,在課程群建設、學生個性化學習方案、創新性考核評價方式等方面進一步探索和實踐。