基于地理國情數據的交通優勢度空間格局分析

趙卓文,張時智,吳勤書

(江蘇省測繪研究所,江蘇 南京 210013)

0 引言

在交通強國上升為國家戰略層面背景下,交通基礎設施網絡和服務能力日益完善。交通是城市各項社會經濟活動的紐帶,在城市區域經濟發展中起到了顯著的基礎性、先導性作用。如何定量分析和評價區域的交通發展水平成為城鎮發展研究的重要方向。國內學者金鳳君等[1]首次提出了交通優勢度的概念,并認為交通優勢度是反映社會經濟發展的重要指標,是由“質”“量”“勢”3個方面構成的綜合分析指標。隨后眾多學者將該方法模型應用到全國、城市群、各省域、各市域等地區進行分析驗證。吳旗韜等[2]、李柏敏等[3]、王武林等[4]通過構建交通網絡密度、交通設施影響度、區位優勢度分別對廣東、廣西、福建等地區的交通優勢空間分布進行了分析評價。楊雅楠等[5]、勒文憑等[6]、崔學剛等[7]通過構建交通優勢度綜合評價模型分別分析了新疆、湖南、山東、云南等地區的交通優勢度與區域經濟和城鎮化的空間關系。而張瑜[8]、黃曉燕等[9]、吳威等[10]從交通網絡密度、鄰近度、交通可達性3個方面分別對南陽、河南、海南、長三角的交通優勢度空間格局進行了分析。此外國內還有眾多學者采用了交通優勢度模型分析了全國其他各地的交通發展狀況[11-17]。

以上研究分析了不同區域交通優勢度的空間分布為本文提供了良好的思路借鑒,但同時也存在一些不足:從研究區域看,各類研究中關于江蘇省近幾年的案例分析較少,江蘇是全國的交通大省,對江蘇省的研究在全國具有一定代表性;從數據源看,已有研究的數據源大多來自道路服務系統、各區域的地圖集和地圖冊,通過對地圖矢量化處理得到,存在一定的誤差。從技術方法看,目前的研究主要集中在交通網絡密度、交通設施影響度、區位優勢度等幾個方面,區位優勢度的計算一般單純地分析了各研究區域到主要行政中心的最短交通距離,未對行政中心進行等級劃分,同時對于交通優勢度的綜合評價多采用等權求和法、層次分析法等方法確定各指標的權重,不能準確客觀反映指標的重要程度。因此本文利用江蘇省第一次地理國情普查成果數據,地理國情普查數據現勢性好、精度高,在此基礎上構建交通優勢度模型,并采用熵值法計算分析江蘇省縣級以上城市的交通優勢度空間分布格局,為江蘇省交通發展提供科學依據,為建設強富美高新江蘇奠定基礎。

1 研究區概況及數據來源

江蘇位于中國大陸東部沿海中心,是中國東部的經濟大省。陸地面積10.72萬平方千米,占中國的1.12%。近幾年來,江蘇已建成交通大省,江蘇交通運輸發展已經走在全國前列。江蘇省委、省政府對交通運輸的工作也高度重視,強調交通基礎設施的建設是國民經濟的基礎產業,江蘇的交通基礎為江蘇的經濟發展提供了有力的支撐。本文研究單元為江蘇省縣級以上城市,公路、鐵路、機場、港口等數據以江蘇全國第一次地理國情普查成果為主,同時結合機場、港口等POI數據;全省人口、社會經濟GDP等統計數據主要來源于江蘇省統計年鑒及各類統計公報數據;江蘇省港口分類主要依據《江蘇省沿江沿海港口布局規劃(2015—2030年)》。

2 研究方法

本文依據國家頒布的《省級主體功能區技術規程》,參考金鳳君等[1]提出的理論方法,綜合考慮江蘇省已有的數據基礎和發展實際,構建了交通網絡密度、交通設施影響度、區位優勢度等多維指標來評價江蘇省交通優勢度的發展情況。

2.1 交通網絡密度

鑒于公路較強的普適性和便捷性,且對區域交通有較強的保障作用,因此通常以公路網密度代替交通網絡密度,具體計算公式如下:

式中:D為公路網密度;L為公路網總長度;R為行政區面積;i為評價單元。

2.2 交通設施影響度

根據《省級主體功能區技術規程》,交通設施的影響度具體評價可從區域是否擁有交通設施或距離交通設施的距離遠近進行分析。本文結合中山大學楊忍等[12]、北京師范大學蔡安寧等[17]的研究,選取江蘇省鐵路、公路、機場、港口等4種類型的交通設施,采用分類賦值的方法進行評價,測算出各單元交通設施影響度(見表1)。

表1 交通基礎設施影響度分級及其權重賦值

交通設施影響度的計算公式為:

式中:Ei為區域交通設施影響度;ωij為某i區域j交通設施類型的權重;j為交通設施運輸類型(鐵路、公路、機場、港口)。

2.3 區位優勢度

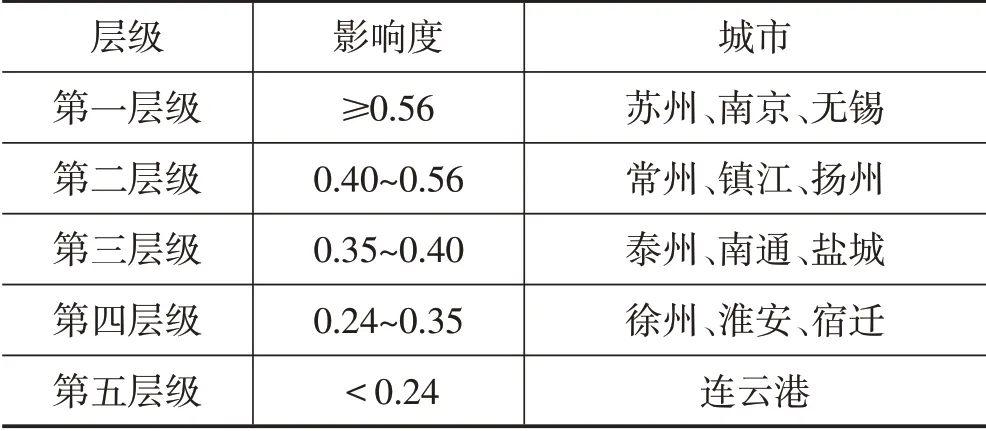

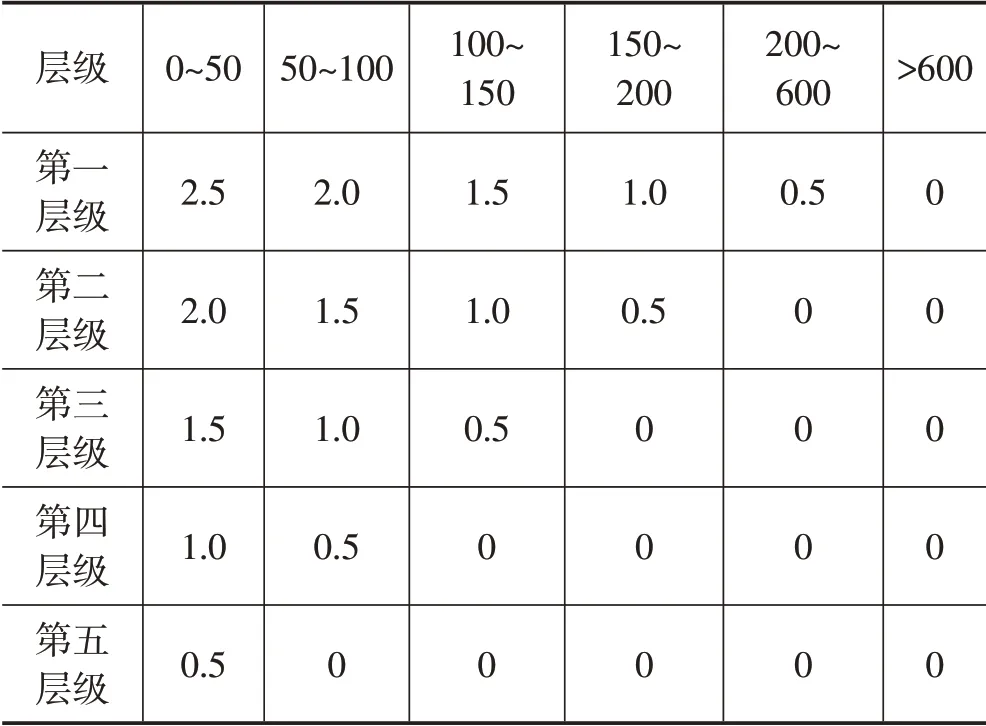

區位優勢度是指各縣域單元距離區域關鍵節點的通達性程度,通常采用最短路徑、最短時間等模型進行分析。區位優勢度的測度主要包括計算各城市的影響力及各評價單元的區域可達性[15]。本文分別從經濟發展質量、居民生活質量、城鄉統籌質量和可持續發展質量4個方面構建城鎮化質量綜合指標體系,通過人均二三產產值、城鎮居民人均可支配收入、城鎮居民人均住房面積、城鄉收入比、城鄉支出比、建成區綠化覆蓋率等20個指標來計算城鎮化質量綜合指數,并根據綜合指數將江蘇省13個地級市分為5個層級,如表2所示。基于公路網,根據網絡分析(Network Analyst),測算城市間道路的最短距離,綜合考慮各城市城鎮化等級和空間距離,最終確定各層級城市影響下的各單元區位優勢權重賦值(見表3)。

表2 江蘇省各地級市城鎮化質量綜合指數

表3 評價單元與各等級城市距離的評價賦值(單位:km)

通過加權求和得到各城市的區位優勢度:

式中:Fi為i區域區位優勢度;為i區域受某一中心城市k影響的區位優勢度;k為某一中心城市。

2.4 交通優勢度

根據研究得到的交通網絡密度、交通設施影響度和區位優勢度,通過熵值法確定權重,計算得到各區域的交通優勢度:

式中:Ai為某區域交通優勢度分別為經過標準化的交通網絡密度、交通設施影響度和區位優勢度;ω1,ω2,ω3分別為對應的權重。

3 結果分析

3.1 交通網絡密度

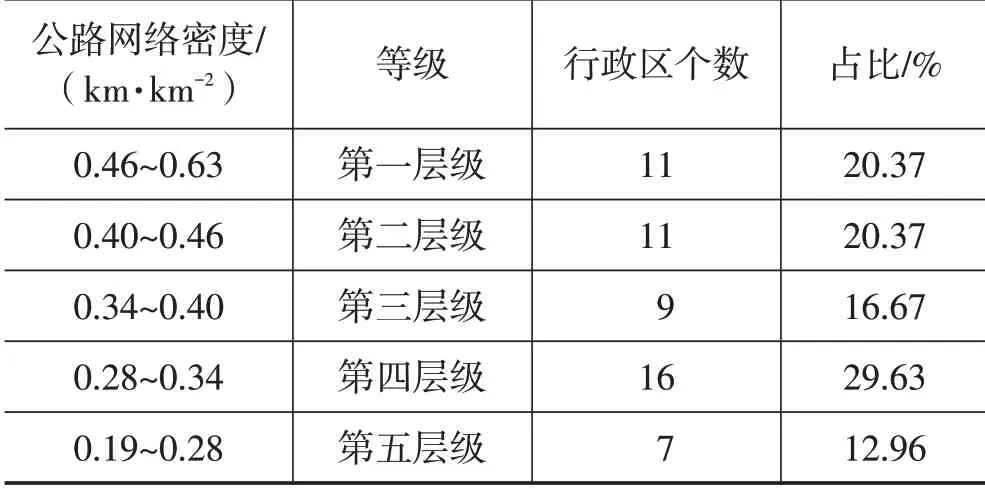

根據2015年江蘇省公路網密度的統計,通過Natural break(Jenks)聚類分析將江蘇省縣級及以上城市公路網絡密度等級分為5個層級,如表4所示。

表4 2015年江蘇省城鎮公路網密度層級劃分

根據2015年江蘇省縣級及以上城市公路網絡密度分級,公路網密度整體上呈現蘇南地區較高、蘇北地區較低的地區差異。公路網密度大于0.46 km/km2的縣級及以上城市有11個,占全省20.37%,屬于公路網稠密區域,主要有南京市轄區、鎮江市轄區、揚中、泰州市轄區、泰興、靖江、常州市轄區、無錫市轄區、江陰、昆山、連云港,其中,連云港是第一層級中唯一的蘇北城市,是全國性綜合交通樞紐。句容、丹陽、揚州市轄區、常熟、張家港、海門、南通市轄區、如皋、海安、灌南、新沂等11個縣級及以上城市的公路網密度在0.40~0.46 km/km2,處于第二層級,屬于公路網密集區域。處于三、四、五層級的縣級及以上城市有32個,占江蘇省的60%左右,江蘇省整體公路網密度不高,其中蘇北沛縣、泗洪、泗陽、盱眙、射陽,蘇中高郵、寶應的公路網密度均低于0.28 km/km2,屬于公路網稀疏區域,主要位于洪澤湖、高郵湖周圍。第四層級覆蓋范圍最廣,主要包括淮安、鹽城、蘇北的大部分縣級城市和蘇中的部分縣級城市,蘇南地區的蘇州也在此層級,主要原因是太湖在蘇州區域內面積較大,整體拉低了城鎮的交通網絡密度。

3.2 交通設施影響度

江蘇省各城市的公路網較為發達,高速公路除阜寧縣外,其余各城市均擁有;國道除了揚中、泗洪、豐縣、沛縣,其余各城市均擁有;省道經過每一個縣級及以上城市,因此,江蘇省縣級及以上城市的公路影響度差別不大。江蘇省鐵路的分布以蘇南地區較為密集,滬寧城際鐵路、京滬高速鐵路沿江分布,蘇北徐州市鐵路分布也較為集中,分布著京滬鐵路、隴海鐵路、徐沛鐵路等。江蘇省客運機場主要有9個,其中南京的南京祿口國際機場、無錫的蘇南碩放國際機場為主要干線機場,其余為支線機場;機場整體上分布較為均勻,蘇南、蘇中、蘇北均有分布。江蘇省港口眾多,其中主要港口大多分布在沿江沿海城市,其余港口主要分布在河流湖泊附近。

通過對各種交通設施的統計,根據Natural break(Jenks)聚類分析將江蘇省縣級及以上城鎮交通設施影響度等級分為5個層級,如表5所示。

表5 2015年江蘇省城鎮交通設施影響度層級劃分

從交通設施影響度的空間分布格局來看,交通設施影響度的范圍為4.5~14.0,平均值為8.86,整體態勢良好。其中,常州的交通設施影響度最大,寶應和濱海的交通設施影響度最小。交通設施影響度為4.5~8.0的有24個縣級及以上城市,占江蘇省的44.44%,主要包括蘇北和蘇中北部的城市;影響度為8.0~10.0的處于第三層級,第三層級的城市分布較為分散,蘇南、蘇中、蘇北均有分布;影響度為10.0~12.0和12.0~14.0的分別有12個和6個縣級及以上城市,分別處于第二層級和第一層級,占江蘇省的33.33%,主要以蘇南和蘇中城市為主,蘇北的徐州市和鹽城市處于第二層級。總體上,2015年江蘇省縣級及以上城鎮交通設施影響度具有較明顯的地域差異性,長江沿線城鎮帶是交通設施影響度最大的區域,因為這里不僅有長江航道及港口的影響,還有沿江高速和沿江國道的支撐。

3.3 區位優勢度

根據各城市的區位優勢度統計,通過Natural break(Jenks)聚類分析將江蘇省縣級及以上城鎮區位優勢度等級分為5個層級,如表6所示。

表6 2015年江蘇省城鎮區位優勢度層級劃分

2015年江蘇省縣級及以上城鎮區位優勢度具有明顯的地域規律,以江蘇境內長江段中點為中心,向四周特別是向北呈優勢度遞減趨勢。區位優勢度為2.0~3.5的城市最多,占比35.19%,成片分布在蘇北地區,區位優勢度在3.5~5.5的處于第四層級,僅淮安市轄區、阜寧、金湖和啟東4個城市處于第四層級。區位優勢度最高(10.5~13.0)的城市有8個,主要圍繞在長江段中心區域,包括常州市轄區、丹陽市、鎮江市轄區、揚中市、泰州市轄區、泰興市、靖江市、江陰市。第二層級為圍合第一層級的包括南京、句容、溧陽、宜興、無錫市轄區、蘇州市轄區、張家港、如皋、泰州、揚州、儀征等的環形區域。第三層級為第二層級外圍的昆山市、太倉市、海門市、南通市、如東市、鹽城市轄區等沿海地區。

3.4 交通優勢度

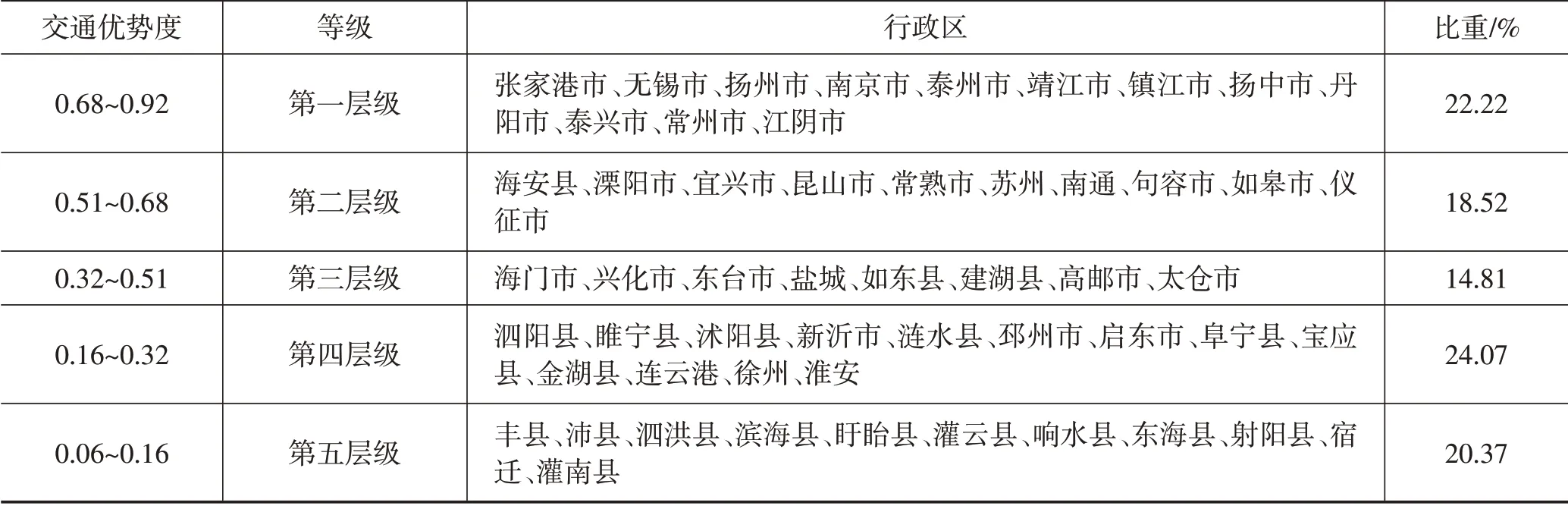

根據各城市的交通優勢度統計,通過Natural break(Jenks)聚類分析將江蘇省縣級及以上城鎮交通優勢度等級分為5個層級,如表7所示。

表7 2015年江蘇省城鎮交通優勢度層級劃分

2015年江蘇省縣級及以上城鎮交通優勢度具有明顯的地域規律,交通優勢度高的區域集中在蘇南地區以及長江沿岸的蘇中南部地區;交通優勢度低的區域集中在蘇北地區的縣級城鎮。通過計算可得,江蘇省的交通優勢度在0.06~0.92,其中豐縣的優勢度最低,江陰市優勢度最高。排名前10的縣級及以上城市分別是江陰市、常州市轄區、泰興市、丹陽市、揚中市、鎮江市轄區、靖江市、泰州市轄區、南京市轄區、揚州市轄區,與無錫市轄區、張家港同處于第一層級。第二層級的城鎮包括蘇州、南通等市轄區及昆山、常熟、宜興、溧陽、句容、儀征、如皋等縣級市。沿江一帶不僅公路網密度大,并且沿江港口分布眾多,鐵路發達,且蘇南地區城鎮化發展質量較高,因此造就了蘇南地區交通優勢度較高的局面。第三層級的城鎮主要包括蘇中北部和蘇北南部的高郵、興化、如東、海門、太倉、鹽城市轄區、東臺、建湖。第四層級的城鎮包括淮安市轄區和寶應、金湖、阜寧、漣水、沭陽、泗陽、邳州、睢寧等縣級城市。第五層級的城鎮全部為蘇北的縣級城鎮,包括盱眙、泗洪、宿遷市轄區、東海、灌云、灌南、響水、濱海、射陽及豐縣、沛縣,盡管蘇北地區路網并不稀疏,且有隴海鐵路、京滬鐵路等經過,但蘇北地區城市化質量不高,距離蘇州、無錫、南京等中心城市距離較遠,區位優勢較低,因此交通優勢度相對較低。

4 結論與討論

通過對2015年江蘇省縣級以上城市交通優勢度空間分布格局進行分析評價,主要結論如下:

(1)區域差異明顯,中心城市市轄區優勢突出。從空間分布看,江蘇省縣級及以上城鎮交通優勢度具有明顯南高北低的區域差異,基本呈現“蘇南>蘇中>蘇北”的態勢,交通優勢度高的區域集中在蘇南地區以及蘇中南部地區,以寧鎮揚、蘇錫常市轄區為核心;交通優勢度低的區域集中在蘇北地區的縣級城鎮,以蘇北各市市轄區向四周逐步降低。江蘇省13個地級市市轄區的交通優勢度均值達到0.6,為江蘇省均值的1.3倍,優勢較為突出。

(2)空間自相關性較強,與區域經濟發展水平正相關。一方面,江蘇省交通優勢度在空間上存在較強的自相關性,高值和低值區呈現相對集聚鑲嵌分布的趨勢,形成了以寧鎮揚、蘇錫常市轄區為中心的南部高值區和以蘇北各地級市市轄區向四周逐步降低的北部低值區。另一方面,江蘇省交通優勢度與經濟發展水平存在較強的正相關性,通過計算得到江蘇省54個縣級以上城市的交通優勢度與人均GDP的相關性系數為0.61。蘇南五市是江蘇省經濟較為發達地區,人均GDP為全省均值的1.61倍,同時交通優勢度均值達到0.7,為全省均值的1.6倍。而蘇北地區交通優勢度低,也是全省經濟相對落后的地區,可見經濟發展與交通資源之間呈現相互促進、協同發展的局面。