面向健康產業“校企醫”協同打造“工醫融合”特色醫學檢驗技術專業研究

程弘夏 付 敏 楊艾玲 劉玉華

(武漢華夏理工學院生物與制藥工程學院,湖北 武漢 430223)

1983年教育部設置醫學檢驗本科教育, 學制5年,授予醫學學士學位。2012年《普通高等學校本科目錄》將醫學檢驗修訂為醫學檢驗技術,自2013年起醫學檢驗技術專業學制4年,授予理學學士學位。 2013年國務院發布《國務院關于促進健康服務業發展的若干意見》和2016年發布的《“健康中國2030”規劃綱要》 從國家政策層面大力發展第三方醫療服務產業。隨著高新技術在檢驗方面的應用,臨床醫學對醫學檢驗依賴日益劇增,特別是生活水平提高使人們更加關注自身的健康及傳染病防控的常態化,也大大推動了醫學檢驗的發展,提高了醫學檢驗的地位。

社會的需求和國家政策給醫學檢驗技術專業建設和發展帶來了機遇,同時也帶來了校際之間的激烈競爭和挑戰。 截至目前,全國150 多所高校開設了醫學檢驗技術專業,近5年新獲批的高校就有22 所,均為省屬本科高校或民辦高校。 湖北省現有包括985 高校如武漢大學、華中科技大學,專業歷史悠久省屬高校湖北中醫藥大學,民辦高校如湖北文理學院等共11所開設了醫學檢驗技術專業,招生規模50~100人/年。2021年已有包括湖北省在內的14 個省份落地了新高考改革,“專業+學校”的志愿填報方式,考生從選學校向選專業轉變,凸顯專業特色的重要性[1]。 武漢華夏理工學院醫學檢驗技術專業于2020年獲教育部批準同年開始招生,面對如此激烈的競爭,如何充分發揮民辦高校自身的優勢,如何根據學校人才特點精準定位就業崗位層次, 如何構建有專業特色的人才培養模式,需要在專業建設頂層設計上做好精準的部署。

1 民辦高校醫學檢驗技術專業建設中面臨的主要問題

民辦高校辦學歷史較短,硬件和軟件方面還在不斷積累過程中,很多民辦高校的醫學檢驗技術專業一方面照搬985 或省屬高校的人才培養方案,另一方面依托現有的專業教學條件和師資隊伍開展人才培養,造成人才的質量不高, 難以滿足現代醫檢的市場需要,核心競爭力弱。 目前民辦高校醫學檢驗技術專業普遍存在的問題包括:(1)人才培養體系不能滿足《普通高等學校本科專業類教學質量國家標準》;(2)人才培養重專業輕人文和素質教育;(3)人才培養目標與市場需求脫節;(4)理論和實踐教學內容滯后于學科發展和實際應用等。 這些問題的解決是辦好專業,做出特色的基礎。

2 以“健全人格”為理念,打造特色醫學檢驗技術專業

醫學是一個特殊性的學科,作為該學科下的醫學檢驗類專業,人才的培養不僅要重視掌握醫學檢驗知識和技能,還要培養高度的責任感和道德情操,這直接關系到患者的生命健康[2-4]。 因此在專業的建設上,應以人性的良知和道德為基礎,以培養尊重他人、尊重自我、崇尚科學的良好素養,培養愿意為實現有意義的目標付出努力的健全人格為核心, 圍繞該理念打造特色醫檢專業。

3 以“五會”為目標,以“通專融合、思政融合”為途徑,培養高素質的醫學檢驗技術人才

隨著新技術不斷融入醫學檢驗,檢驗技術迭代升級越來越快,要求醫檢人員具備快速更新和掌握新技術的能力。 了解患者狀態,做好臨床咨詢工作,要求醫檢人員具有良好的溝通能力。 每天面臨大量的檢驗工作,每一個樣本檢測結果都直接影響著醫生的治療方案和患者的生命健康,醫檢人員每天都要承受體力和心理雙重壓力。 因此在大學期間除專業知識和技能的培養外, 還要開展貫穿整個本科教育的綜合素質培養,逐步建立起“實事求是、鉆研技術、密切配合、熱情服務、善于溝通、勇于奉獻和樂觀精神”。

為此武漢華夏理工學院將“五會”作為較高綜合素質的目標, 搭建起與專業教育平行的通識教育平臺。 “五會”具體包括:善于運用所擁有的知識與經驗思考的“會思考能力”;保持對新知識、新事物的好奇心,具有終身學習習慣的“會學習能力”;運用語言、文字和行為,準確表達、有效交流的“會溝通能力”;運用知識和技能解決現實問題,有廣泛的適應力及由此產生的創新的“會動手能力”;以人文智慧認知自我和外部世界,視野開闊幽默樂觀的“會生活能力”。

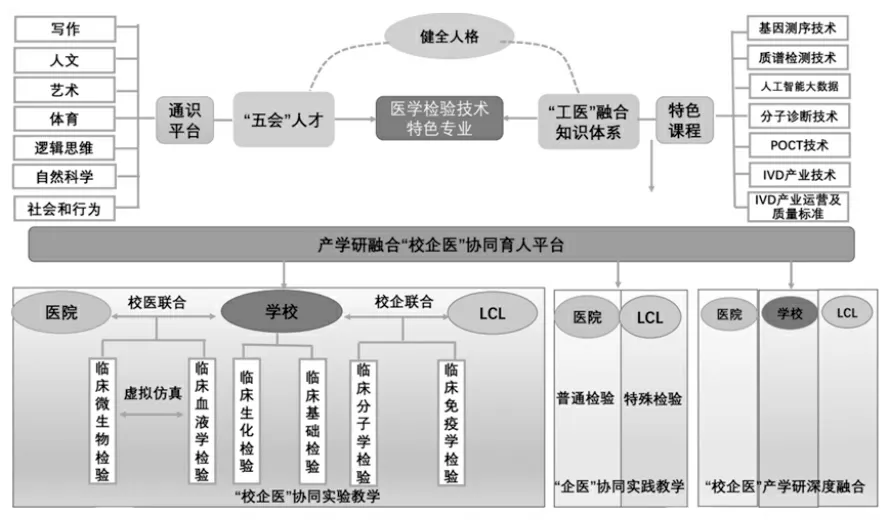

為了達到這個目標,通過校外聘請專家主講通識課程,校內打造精品通識課程;線上學習優質資源,線下建設優質課程;行業大咖(如水均益、李開復、安長青、趙鵬)開展講座和論壇,學生課后組織實踐等多種方式有機結合。 從寫作(創意寫作、專業寫作等)、人文(西方文化、西方歷史、羅馬帝國等)、藝術(音樂、美術、書法、電影、攝影、旅行、剪紙、飲食和酒文化等)、體育(格斗、野外生存、急救等)、邏輯思維(桌游思維、生活邏輯思維、批判性思維等)、社會和行為(情商、投資、性文明、世界經濟等)、自然科學(生命與健康、人工智能、大數據、汽車文化等)七個方面,通過“通專融合、思政融合”的途徑搭建起貫穿本科教育的通識平臺,全面培養學生“會思考、會學習、會溝通、會動手、會生活”的綜合素質。

4 以《普通高等學校本科專業類教學質量國家標準》為藍本,構建高質量醫學檢驗技術人才培養方案

為保證人才培養質量,制定了與《普通高等學校本科專業類教學質量國家標準》(以下簡稱國家標準)相契合的12 項畢業生要求包括知識要求、能力要求、素質要求。 設置了符合國家標準的基礎醫學課、專業課、人文社會科學以及醫學倫理課、創新創業課、臨床醫學課、畢業實習等[5]。 同時專業課程實驗課與理論課教學學時數不低于0.6:1、專業課教學學時數不少于總教學學時數30%(不包括畢業實習和畢業論文)、安排了不少于2 學分的臨床見習、在二級甲等及以及綜合性醫院或經認證的醫學檢驗獨立實驗室開展為期24周的專業實習。

5 以“行業發展”為導向、以“檢驗技術”為主線,構建滿足健康服務產業“工醫融合”知識體系

據統計2016—2018年, 醫學檢驗技術專業畢業規模69 090人,畢業率96.88%,只有1/3 的畢業生到醫院,因此傳統的以臨床檢驗診斷學為核心,以二級以上綜合醫療機構為主要就業崗位的人才培養模式已不能滿足現代醫檢人才市場的需求。 特別是隨著社會醫療保障體系的不斷完善,大眾關注自身健康的意識不斷增長,應運而生出如華大基因、圣湘生物、康盛環球、明德生物等一批優秀的從事體外診斷試劑(intro diagnostic,IVD)、 全自動醫檢設備的研發和生產的企業以及提供生物信息分析、醫學檢驗的第三方專業服務優質企業,他們為指導醫生用藥,精準醫療、精準健康、降低醫療成本、提高生活質量做出了貢獻,同時擴寬了醫檢人才就業市場[6]。

相較于醫院的檢驗科,這些企業涉及的多為準入門檻較高的技術領域如分子生物學、遺傳學、芯片技術、測序技術等。 自主研發的全自動檢測設備也融入計算機技術、人工智能技術,大數據分析技術等,使檢驗更加快速、客觀、準確[7]。 因此在人才培養的知識體系構建中,以行業發展為導向,以檢驗技術為主線,充分利用學校現有的工科專業優勢,將工學知識融入知識體系,最終形成覆蓋生物學、基礎醫學、檢驗醫學、統計學、儀器學、計算機學的“工醫”融合的現代醫學檢驗技術課程體系,使畢業生不僅能掌握傳統的醫檢知識和技能,同時掌握如質譜檢測、臨床基因組檢測的先進檢測技術,還要有一定的人工智能和數據分析基礎。 具體如圖1 所示。

6 以“校企醫”合作,搭建特色實踐協同育人平臺

醫學檢驗技術屬于應用技術學科,實驗和實踐在人才培養中的地位尤為重要[3]。 醫檢的核心實驗課程間有著較為顯著的特點,如臨床微生物學和臨床血液學檢驗經驗屬性強,二代基因測序、串聯質譜檢測新技術屬性強,臨床檢驗儀器與技術實驗工科屬性強。而醫院和獨立醫學實驗室(Independent Clinical Lab,LCL)這些實習單位的工作側重也有較大差別,如醫院檢驗科一般覆蓋臨床基礎、血液、微生物、生化、免疫的普檢,不包括病理檢驗。 而LCL 則側重諸如全基因組測序、腫瘤檢測、神經學檢測、遺傳疾病檢測這些包括病理的特檢項目。 另外一些LCL 還涉及IVD 的研發、配套全自動檢測設備的研發,而醫院檢驗科的科研一般立足于循證醫學。 鑒于以上情況,以崗位需求為出發,充分利用學校合作的三甲醫院和健康服務優質企業資源,搭建醫學檢驗技術專業實驗實踐平臺,發揮學校、醫院、LCL 各自優勢,再結合虛擬仿真現代化教學方法,高質量培養與學科發展和實際應用相契合的專業技能,具體見圖1。

圖1 “工醫融合”醫學檢驗技術特色專業人才培養模式

7 “以賽促學、以項目促科研”,產學研深度融合,強化地方服務

要培養人才的創新意識,一方面要進行實踐教學體系的改革, 另一方面要充分利用企業和醫院的資源[8,9]。 為此構建“三段式”產學研結合的教學模式,打通學生創新和職業發展的通道。 首先在大二下學期開始組織學生參加如 “湖北省大學生醫學虛擬仿真實驗技能大賽”“在線形態學大賽”“檢驗技術技能大賽”“醫檢形態學攝影大賽”等賽事,“以賽促學”激發學生學習的積極性自主性。 大三開始由學校教師和聘請的醫院和企業的高級技師人員組成導師團隊,以學校和醫院、學校和企業、學校自身申報的各級科研項目為依托, 通過雙向選擇的方式招募學生進入項目組,導師成員進入項目組指導學生,以“項目促科研”,激發學生創新意識。 第三階段,鼓勵大四學生自主研發的項目參加全國創新創業大賽, 培養學生的創業能力。 通過科研和畢業實習的合理銜接,將創新和職業發展有機結合, 加速畢業生的職業晉升通道。 科研成果在協同育人平臺上迅速轉化,促進醫院和企業發展,實現“校企醫”協同服務地方經濟的互贏目標。

現代醫學檢驗技術是醫學、生命科學、工程學、計算機學等多學科交叉專業,健全人格和綜合素養在人才培養中尤為重要。 隨著現代醫學檢驗服務范圍和新興企業的出現,在專業建設上要充分利用學校、醫院、企業的資源優勢,“校企醫” 協同打造協同育人平臺,產學研深度融合,最終形成三方互惠共贏,服務地方,服務人類健康的特色醫學檢驗技術專業。