唐代中樞決策機構內外制與詞臣草詔權之爭

歐陽偉華

(凱里學院 人文學院,貴州 凱里 556011)

就草擬詔書來說,學界一般籠統(tǒng)地認為,唐玄宗開元二十六年(738)以后,翰林學士專掌內命,替皇帝撰寫以國家的名義發(fā)布的詔命,稱為“內制”,中書舍人專掌外命,替宰相撰制以政府的名義發(fā)布的詔命,稱為“外制”,形成了翰林學士草擬內制、中書舍人草擬外制的兩制格局。韋執(zhí)誼最早提出翰林學士專門草擬內制的觀點。《翰林院故事》:“至二十六年,始以翰林供奉改稱學士,由是遂建學士(院),俾專內命。”[1](P11)日本學者礪波護認為:“皇帝直接的命令即所謂內制,由翰林學士起草,宰相的命令即所謂外制,由中書舍人知制誥起草。”[2](P173)張東光也指出:“唐、宋兩代一直是兩套秘書班子并存。翰林學士撰制皇帝以國家的名義發(fā)布的文書,稱為‘內制’,中書舍人撰制通過宰相以政府的名義發(fā)布的文書,稱為‘外制’,合稱‘兩制’。”[3](P135)張東光的觀點與礪波護基本一致,不僅把翰林學士與內制、中書舍人與外制對應起來,而且還認為翰林學士秉承皇帝的旨意、中書舍人秉承宰相的旨意來草擬詔書。但從現有的史料來看,情況并非完全如此,并不能簡單地加以對應并絕對化,本文在學界已有研究的基礎上,試著對唐代最主要的兩類詞臣翰林學士和中書舍人的草詔權重新作一梳理。

一、唐代中樞決策機構內外制的發(fā)展演變

(一)唐前期——中樞決策機構內外制的萌芽階段

唐初至唐玄宗開元二十六年(738)為中樞決策機構內外制的萌芽階段。唐代三省在制誥運行過程中的分工是“中書取旨,門下封駁,尚書奉而行之”[4](P1182)。唐代尤其是唐前期制誥主要由中書省負責草擬,掌管制誥起草的重任,中書省長官是中書令,在中書令的下面設有要職中書侍郎和中書舍人,中書省官員包括中書令、中書侍郎和中書舍人。《唐六典》卷九對中書令職能的記載:“中書令之職,掌軍國之政令,緝熙帝載,統(tǒng)和天人。入則告之,出則奉之,以厘萬邦,以度百揆,蓋以佐天子而執(zhí)大政者也。”[5](P273)唐中書令的主要職能是輔佐皇帝處理軍國政務,并沒有包括詔書的草擬。《唐六典》卷九對中書侍郎職能的記載:“中書侍郎掌貳令之職,凡邦國之庶務,朝廷之大政,皆參議焉。凡監(jiān)軒冊命大臣,令為之使,則持冊書以授之。(若自內冊,則以冊書授使者。冊后則奉琮、璽及綬,冊太子則奉璽、綬,皆以授使者。)凡四夷來朝,臨軒則受其表疏,升于四階而奏之;若獻贄幣弊則受之,以授于所司。”[5](P275)從上述記載我們發(fā)現,中書侍郎主要職責是輔助皇帝處理大小政務,一般來說,草擬制誥也不在中書侍郎的職責范圍內。而中書舍人從曹魏建立始就同草擬詔書緊密聯系在一起,到唐代其職掌范圍逐漸擴大。《唐六典》卷九對中書舍人職能的記載:“中書舍人掌侍奉進奏,參議表章。凡詔旨、制敕及璽書、冊命,皆按典故起草進畫;既下,則署而行之。其禁有四:一曰漏泄,二曰稽緩,三曰逢失,四曰忘誤,所以重王命也。制敕既行,有誤則奏而改正之。凡大朝會,諸方起居,則受其表狀而奏之;國有大事,若大克捷及大祥瑞,百寮表賀亦如之。凡冊命大臣于朝,則使持節(jié)讀冊命命之。凡將帥有功及有大賓客,皆使以勞問之。凡察天下冤滯,與給事中及御史三司鞫其事。凡有司奏議,文武考課,皆預裁焉。(按:今中書舍人、給事中每年各一人監(jiān)考內外官使。其中書舍人在省,以年深者為合老,兼判本省雜事;一人專掌畫,謂之知制誥,得食政事之食;余但分署制敕。六人分押尚書六司,凡有章表皆商量,可否則與侍郎及令連署而進奏。其掌畫事繁,或以諸司官兼者,謂之兼制誥。)”[5](P276)從上述記載來看,中書舍人的職掌范圍歸納起來主要包括兩大方面,一是草擬進畫詔書,二是處理日常政務,事實上中書舍人處理的日常政務如章表、奏狀、奏議等也跟文書有關。

唐初,詔書主要由中書舍人起草。“而文書詔令,則中書舍人掌之。”[4](P1183)唐前期皇帝多設立文學館,如唐武德四年(621)就在長安設立修文館,隸屬于門下省,太宗繼位后,改名為弘文館。弘文館學士、集賢院學士等也參與詔書的草擬,“唐興,太宗始於秦王府開文學館,擢房元齡、杜如晦一十八人,皆以本官兼學士,給五品珍膳,分為三番更直,宿於閣下,討論墳典。時人謂之登瀛洲。貞觀初置宏文館學士,聽朝之隙,引之大內殿,講論文義,商較時政,或夜分而罷。至元宗置麗正殿學士,名儒大臣,皆在其中。后改為集賢殿,亦草書詔”[1](P1)。但草詔權主要在于中書舍人,中書舍人憑借自身的文才而擔此職,身居要位。杜佑《通典》在考述中書舍人職位源流的時候,最后是這樣總結的:“文士之極任,朝廷之盛選,諸官莫比焉。”[6](P127)中書舍人既是一群以文采名世又具有很高政治地位的士人群體。但是,中書舍人畢竟是中樞決策機構中的外制官,其草擬詔書受宰相的指揮,因此有中書舍人是“宰相判官”一說,由于中書舍人處于這么一種特殊的地位,所以常常成為君權和相權矛盾的焦點。

從唐初開始,皇帝就開始有意識地分割中書舍人的草詔權,“武德、貞觀時,有溫大雅、魏徵、李百藥、岑文本、許敬宗、褚遂良。永徽后,有許敬宗、上官儀,皆召入禁中驅使,未有名目。乾封中,劉懿之劉祎之兄弟、周思茂、元萬頃、范履冰,皆以文詞召入待詔,常于北門候進止,時號北門學士。天后時,蘇味道、韋承慶,皆待詔禁中。中宗時,上官昭容獨當書詔之任。睿宗時、薛稷、賈膺福、崔湜,又代其任。玄宗即位,張說,陸堅、張九齡、徐安貞、張垍等,召入禁中,謂之翰林待詔。王者尊極,一日萬機,四方進奏、中外表疏批答,或詔從中出。宸翰所揮,亦資其檢討,謂之視草,故嘗簡當代士人,以備顧問。至德已后,天下用兵,軍國多務,深謀密詔,皆從中出。尤擇名士,翰林學士得充選者,文士為榮。亦如中書舍人例置學士六人,內擇年深德重者一人為承旨,所以獨承密命故也。德宗好文,尤難其選。貞元已后,為學士承旨者,多至宰相焉”[7](P1853-1854)。縱觀整個唐代,先后有文館文士、北門學士、翰林學士等分割了中書舍人的草詔權。唐太宗繼位后,就有近臣如溫大雅、魏征、岑文本、褚遂良、許敬宗、上官儀等時召草制,但未有名號,唐高宗乾封起,弘文館直學士劉懿之劉祎之兄弟、著作郎元萬頃等以文詞召為翰林院待詔,入禁中修撰《列女傳》《臣軌》等書,這些人由于常于皇宮北門進出,故又稱為“北門學士”。唐玄宗于開元十年(722)前后設立翰林供奉,將翰林待詔中的文詞待詔與其它待詔區(qū)分開來,成立翰林供奉,作為文詞待詔的官署,同集賢院學士一起,幫助皇帝起草重要詔命,分掌制詔書敕,這些學士大多數由朝官兼任。顯然,翰林學士是在翰林待詔和翰林供奉的基礎上設立的,唐代中書決策機構中的內制由此孕育出來。

唐前期,即便翰林待詔和翰林供奉中的文學之士已經開始協(xié)助起早制誥書敕,但中書舍人仍然是這一階段起草詔書的主要負責人,其草詔范圍十分廣泛,《唐六典》:“中書舍人掌侍奉進奏,參議表章。凡詔旨、制敕及璽書、冊命,皆按典故起草進畫;既下,則署而行之。”[5](P276)

(二)唐中后期——中樞決策機構內外制的發(fā)展階段

這一階段的持續(xù)時間是從唐玄宗開元二十六年(738)至唐末。開元二十六年設置的學士院標志著中樞決策機構內制的產生,從此唐中樞決策機構有了內外制之分。以什么標準來區(qū)分中書舍人和翰林學士的草詔范圍是一個值得探討的問題。

以黃白麻來區(qū)分唐代詞臣中書舍人和翰林學士所草詔書的范圍,韋執(zhí)誼的《翰林院故事》就有相關記載:“中書以黃白二麻為綸命重輕之辯,近者所出獨得用黃麻,其白麻皆在此院。”[1](P16)皇帝下達的命令、旨意有輕重之分,在翰林學士出現之前,確實是以不同的載體形式來區(qū)分詔書的重要程度,因此“中書以黃白二麻為綸命重輕之辯”符合唐早期中書舍人以載體形式來區(qū)分詔書輕重的實際情況,但是“近者所出獨得用黃麻,其白麻皆在此院”,“近者”指德宗時期,大約從德宗朝開始,中書舍人撰制的詔書用黃麻書寫,翰林學士則用白麻書寫,此說過于籠統(tǒng)和絕對。

憲宗元和末年(818-819)任職過翰林學士的李肇著有《翰林志》,該書提綱挈領,較為完整地記載了翰林學士職官的發(fā)展沿革,其中就比較詳細地記錄了翰林學士草詔的范圍,以及用紙的規(guī)定:“元和初,置書詔印,學士院主之:凡赦書、徳音、立后、建儲、大誅討、(拜)免三公宰相命將,曰制,并用白麻紙,不用印。雙日起草,候閣門鑰入而后進書。只日,百寮立班於宣政殿,樞密使引案,自東上閣門出,若謫宰相,則付通事舍人矩步而宣之,機務要速,亦用雙日,甚者,雖休暇,追朝而出之。凡賜與、徵召、宣索、處分,曰詔,用白藤紙。凡慰軍旅,用黃麻紙并印。凡批答表疏,不用印。凡太清宮道觀薦告詞文,用青藤紙朱字,謂之青詞。凡諸陵薦告上表、內道觀嘆道文,并用白麻紙。雜詞祭文禁軍號并進本。凡將相告身,用金花五色綾紙所司印。凡吐蕃、贊普書及別錄,用金花五色綾紙,上白檀香木真珠瑟瑟鈿函,銀鏁。回紇、可汗、新羅渤海王書及別錄,并用金花五色綾紙,次白檀香木瑟瑟鈿函,銀鏁。諸蕃軍長、吐蕃宰相、回紇內外宰相、摩尼已下書及別錄,并用五色麻紙,紫檀香木鈿函,銀鏁。并不用印。南詔及大將軍清平官書用黃麻紙,出付中書奉行卻送院封函與回紇同。”[1](P2-3)

從《翰林志》的記載來看,翰林學士草詔用白麻書寫的不僅包括赦書、徳音、立后、建儲、大誅討、(拜)免三公宰相命將,還包括諸陵薦告上表、內道觀嘆道文,除此之外,還采用其他紙張來撰寫詔書,如用青藤紙書寫的太清宮道觀薦告詞文,用白藤紙書寫的賜與、徵召、宣索、處分詔令,用金花五色綾紙書寫的將相告身、與諸蕃首領往來的制誥文書等。僅就《翰林志》的記載來看,翰林學士撰寫的詔書使用的載體包括白麻紙、白藤紙、黃麻紙、青藤紙、金花五色綾紙。

從德宗朝開始,中書舍人逐漸分化為寄祿和實任兩種,從肅宗到代宗,中書舍人的草詔權仍然比翰林學士要大,德宗以后,中書舍人在擁有“黃麻”草詔范圍的前提下,也擁有一部分拜免將相等“白麻”的草詔權[8](P97),因此從制誥書寫載體這個角度來看,并不能以中書舍人草詔用黃麻書寫、翰林學士草詔用白麻書寫加以簡單的區(qū)分,中書舍人和翰林學士在草詔范圍和種類的分割上是錯綜復雜的。

以內外制來區(qū)分中書舍人和翰林學士的草詔權似乎也簡單化了。明代黃佐《翰林記》對宋代的內外制進行了總結并作了細致的劃分:“按宋兩制:曰冊文、表本、青詞、密詞、祝文、齋文、詔書、批答、口宣,內制也;曰皇后皇妃追封、先代皇女皇族冊封、進封文武、封百官遷擢致仕加恩等誥敕,外制也。”[9](P974)宋代文學類書《文苑英華》對蕭梁至唐五代的制誥作了詳細的分門別類,第二冊卷三八〇至卷四一九收入的為中書制誥,卷四二〇至卷四七二收入的為翰林制誥。中書制誥,按官職所屬分為北省、南省、憲臺、卿寺、翰苑、諸監(jiān)、館殿、環(huán)衛(wèi)、東宮、京府、諸使、郡牧、幕府、上佐、宰邑、封爵、加階、內官、命婦,共計十九類,在每一類里面又以官職的不同加以細分。翰林制誥,除了包括除授類,還包括詔令類,具體包括赦書、德音、冊文、制書、詔敕、批答、蕃書、鐵券文,共計八類。《文苑英華》對制誥進行分類時,中書制誥顯然是按除授官職的種類來進行分類,僅僅包括除授類制誥,并沒有包括其他種類的制誥,翰林制誥除了包括除授類制書,還包括赦書、德音、任免將相等這些事關軍國重大事件的制誥,以及皇帝同諸蕃首領的往來的制誥等。《翰林記》對宋代內外制的劃分和《文苑英華》對中書制誥和翰林制誥的區(qū)分,都是依據詔書的內容來分門別類,而沒有考慮其他方面,如撰者的官職、詔書的載體等。學者岑仲勉就指出:“只就文字之性質區(qū)別之”,而不考慮撰寫者的身份,“不問作者當日事實”。[10](P249)我們以《白居易集》所收制誥為例,《除趙昌檢校吏部尚書兼太子賓客制》是白居易任職翰林學士時撰寫的,《白居易集》把它收入在翰林制誥門類,《文苑英華》則把它歸類在中書制誥門下。再者,《文苑英華》翰林制誥五十三卷,其中有一部分撰寫于玄宗朝之前,如許敬宗《曲赦并州管內詔》、宋之問《為太平公主五郎病愈設齋嘆佛文》,這和學士院設立于玄宗二十六年(738)的時間點明顯是矛盾的。因此《文苑英華》對翰林制誥和中書制誥的區(qū)分,顯然是按照宋代的標準來劃分的,只有到了宋代,中書舍人草內制、翰林學士草外制的慣例才形成,所以《文苑英華》中書制誥與翰林制誥的劃分,是受了宋代的影響,并不能作為區(qū)分唐代內外制的依據。

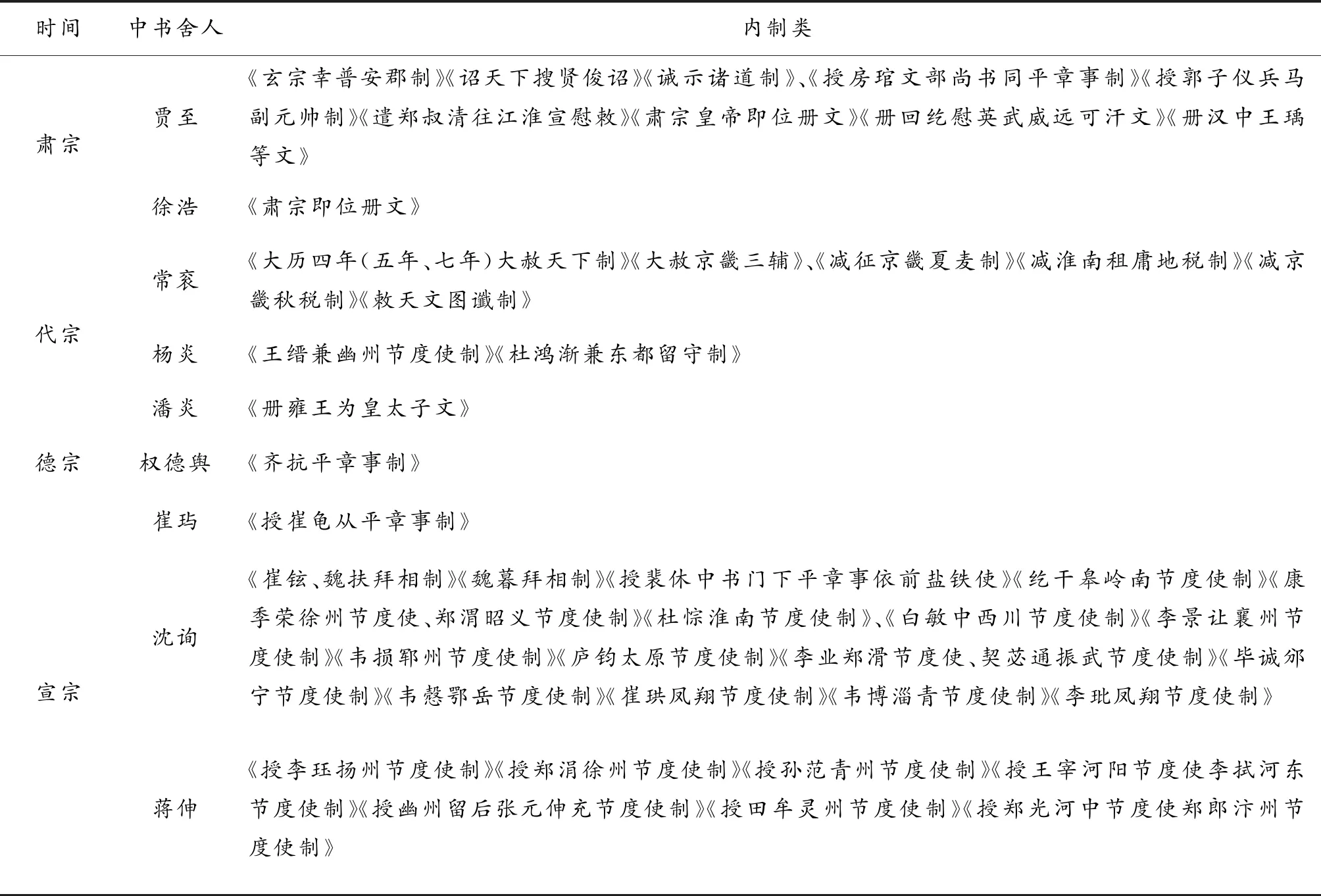

翰林學士自玄宗二十六年(738)設立以來,其地位一直就很高,尤其是德宗朝,翰林學士極受寵信:“德宗雅尚文學,注意是選,乘輿每幸學士院,顧問錫賚,無所不至,御饌珍肴,輟而賜之。”[1](P3)“貞元末,其任益重,時人謂之內相。”[1](P4)翰林學士由于受到德宗的高度重視,不僅物質上優(yōu)待,政治上更是享有很高的待遇,有“內相”之稱。但是即使在德宗朝翰林學士權力的欲望膨脹,仍然存在中書舍人草擬內制的現象,在翰林學士剛設立不久的玄宗和肅宗朝,凡傳帝位、發(fā)要令,也多出于中書舍人之手,玄宗傳位給肅宗的策文,就是時任中書舍人的賈至所寫。[11](P58-59)張連城在《唐后期中書舍人草詔權考述》一文中詳細考證了唐肅宗后中書舍人的草詔權,該文認為,肅宗代宗時期,中書舍人的草詔權遠在翰林學士之上,從德宗開始,中書舍人在擁有外制草詔權的前提下,還享有拜免將相等部分的內制草詔權,該文還列舉了大量的肅宗之后中書舍人草擬內制的實例。下面以張連城《唐后期中書舍人草詔權考述》[12](P89-93)所列舉肅宗之后中書舍人草擬內制的實例為基礎,再結合岑仲勉先生《翰林學士壁記注補》[13](P328-329,P345-346),茲把肅宗至宣宗中書舍人草擬內制的情況以表格形式摘錄如下:

表1 肅宗至宣宗中書舍人草擬內制的情況

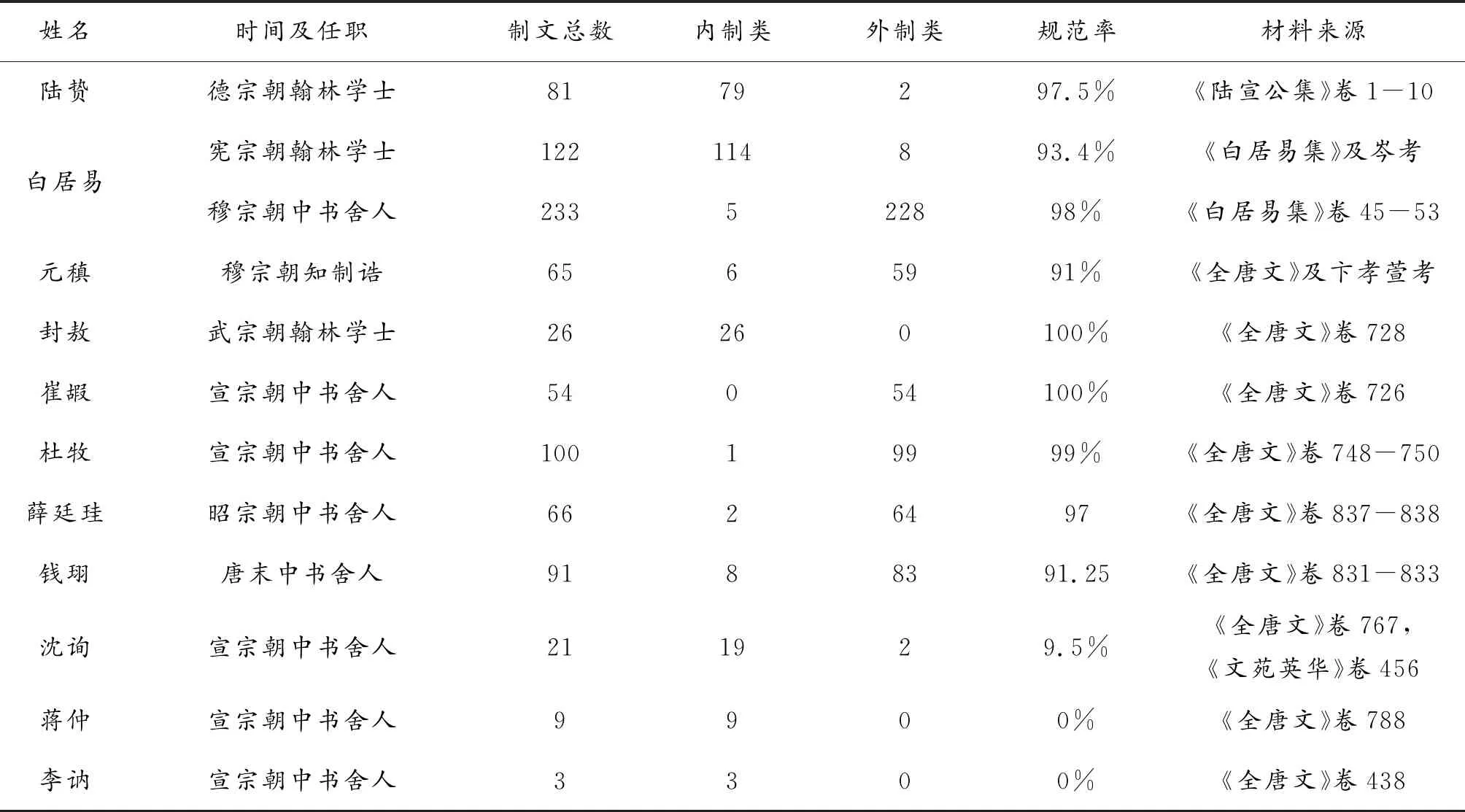

在分析唐代翰林學士和中書舍人草詔權時,除了要從內容著手,還要結合制誥撰寫者的身份。毛蕾《唐代翰林學士》[14](P99)對唐德宗之后的部分中書舍人和翰林學士任職期間撰寫的詔書進行了統(tǒng)計,茲轉錄如下:

表2 翰林學士、中書舍人與內外制

從上表可知,首先,從德宗開始,在草擬制誥方面,翰林學士與中書舍人分工比較明確,翰林學士草擬內制,中書舍人草擬外制,這種分工的格局一直比較穩(wěn)定,但宣宗朝這種格局被打破,中書舍人草擬內制的現象很常見,這背后的原因還有待今后作進一步的探討;其次,唐中后期翰林學士草擬內制、中書舍人草擬外制的格局雖然一直比較穩(wěn)定,但也不是翰林學士和中書舍人在草擬制誥時不會越雷池半步,只能說翰林學士和中書舍人草擬制誥時有一個大致的范圍,也會出現翰林學士草擬外制和中書舍人草擬內制的現象,翰林學士和中書舍人草詔時會出現相互滲透的現象。

二、中書舍人與翰林學士草擬內外制相互滲透的原因

由以上兩個表格可知,除了少部分翰林學士能做到只草擬內制,如武宗朝的翰林學士封敖、宣宗朝的崔嘏,出現了大部分翰林學士草擬外制和中書舍人草擬內制的不符合內外制分工的現象,尤其是宣宗朝的中書舍人蔣仲和李訥,目前《全唐文》所收錄其任中書舍人期間的制誥全是內制類。因此,翰林學士草內制中書舍人草外制的傳統(tǒng)說法過于絕對化,而是存在相互滲透的現象。

其原因在于以下兩個方面。第一,晚唐時期,隨著中書門下的發(fā)展演變,宰相的決策權越來越大,并在翰林學士之上,翰林學士在中書門下體制下的決策權則明顯下降;第二,翰林學士和中書舍人兩個群體的成員并不是截然對立的,而是存在相互遷轉的現象。據毛蕾《唐代翰林學士》的統(tǒng)計,翰林學士有32%的人遷轉的歸宿為宰相[14](P51),翰林學士能入相是其一生最大的榮耀,除了入相,中書舍人也是翰林學士遷轉的一條重要途徑,如陸贄、白居易、潘炎、沈詢等,都是從學士院出院后遷轉為中書舍人。以沈詢?yōu)槔x開學士院后草擬命相詔書有三篇:《崔鉉、魏扶拜相制》《授裴休中書門下平章事依前判鹽鐵制》《魏暮拜相制》,草擬任命節(jié)度使詔書有十三篇:《紇干皋嶺南節(jié)度使制》《康季榮徐州節(jié)度使、鄭渭昭義節(jié)度使制》《杜悰淮南節(jié)度使制》《白敏中西川節(jié)度使制》《李景讓襄州節(jié)度使制》《韋損鄆州節(jié)度使制》《廬鈞太原節(jié)度使制》《李業(yè)鄭滑節(jié)度使、契苾通振武節(jié)度使制》《畢誠邠寧節(jié)度使制》《韋慤鄂岳節(jié)度使制》《崔珙鳳翔節(jié)度使制》《韋博淄青節(jié)度使制》《李玭鳳翔節(jié)度使制》,這十六篇制誥撰寫的時間在大中三年(849)至六年之間,沈詢離開學士院的時間在大中二年(848)十月,并同時任起居郎知制誥,大中四年(850)授中書舍人,因此這十六篇內制文書都是沈詢在擔任知制誥或中書舍人期間草擬的。翰林學士出院后遷中書舍人,在翰林學士缺員或情況緊急時,再臨時請他撰寫重要內制也是合情合理的。

三、結語

縱觀整個唐代,唐前期,是由中書舍人掌詔書草擬的時期,但在唐前期也存在著他官草擬詔書的情況,如久視元年(700)由職事官充任知制誥的出現,由他官充任知制誥草擬制誥成為常態(tài)。隨著翰林待詔、翰林供奉的相繼設立,皇帝把一些重要的制誥讓翰林院中的文學之士草擬,詞臣翰林學士和中書舍人分掌內外制的模式初現端倪。唐中后期,隨著開元二十六年(738)學士院的設立,中書舍人的草詔權逐步被翰林學士分割,翰林學士草擬內制、中書舍人草擬外制的格局逐步形成,德宗朝翰林學士的權力逐漸擴大,至憲宗朝,隨著翰林學士書詔印的設置,翰林學士掌內制、中書舍人掌外制的格局基本定型,并延續(xù)到唐末。但即使兩制的格局一直存在,翰林學士草擬內制、中書舍人草擬外制并不能過于絕對化,在整個唐中后期,中書舍人草擬內制的現象一直存在,這種現象在宣宗朝還極其突出。