師生集體閱讀名著課程化的實踐與探索

金鳳

【摘要】以名著閱讀課程化為宗旨,以《三國演義》為抓手,從名著的內容和藝術手法兩個板塊進行精讀指導,教師分別從不同的探索角度,生成了規范的相關課件、教案和課堂錄像。本校名著閱讀課程化研究已經輻射到《水滸傳》《紅樓夢》等經典名著的教學,為一線教師教學提供一定的參考。

【關鍵詞】整本書閱讀;課程化;《三國演義》;名著閱讀

一、名著閱讀課程化背景

統編教材名著閱讀部分從篇目選定、呈現位置到編寫體例,均較舊版教材展露出更明晰的名著閱讀課程化追求。然而,當下的名著閱讀教學現狀與這一追求有一定的錯位。如,師生對名著閱讀教學重視程度欠缺;有序、有方、有效的閱讀指導不足;教學內容缺乏整合性且一定程度上脫離學生的真實語言實踐;教學內容與方式過度結構化而嚴重壓縮了學生自主閱讀空間;評價方式偏僵化與扁平化等,與學生核心素養的發展有較大的差距。

上海市教委教學研究室副主任、中學語文特級教師譚軼斌在“閱讀教學的三個層面”講座中提出:“閱讀課的核心教學價值的確定,要考慮四個方面:既要考慮課程性質,又要考慮閱讀特質,還要考慮文體特點,更要考慮學生的實際。”師生共讀《三國演義》的課題的核心價值,正是考慮了閱讀課的課程性質,從宏觀上把握閱讀課程的課程體系,設置由策略到文本到寫作的課程學習體系;考慮閱讀特質,以閱讀策略入手,師生共讀,提升“讀”的能力;再考慮文體特點,解決學生“痛點”,從手法、文言入手,消除閱讀障礙,幫助學生鑒賞語言;考慮學生實際,抓住學生的“爽點”,即個性鮮明的人物、跌宕起伏的故事情節、在現代社會的價值,進行文化的理解和傳承。最后由讀到寫,使學生的思維得到發展和提升。

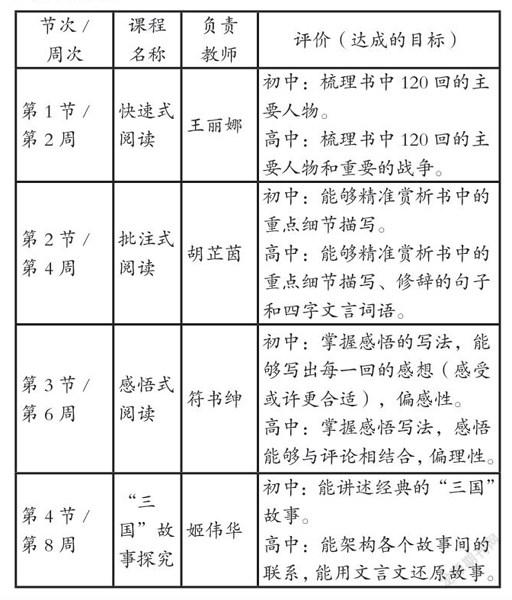

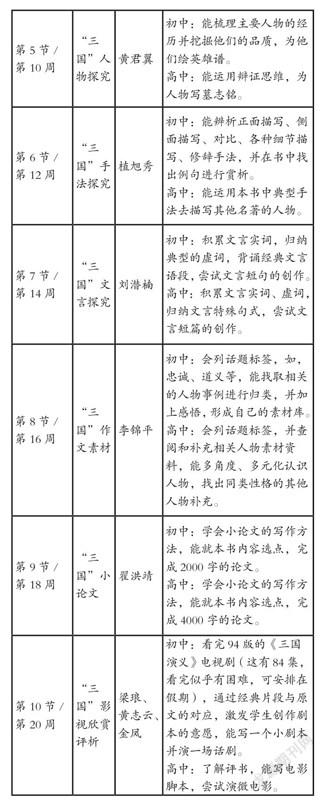

基于以上背景,探討名著閱讀課程化具有相當的重要性和必要性。我校課題組以《三國演義》的教學為依托,師生集體研讀名著,進行了為期十周的課程實踐活動。按照課題實施進度表,以名著課程化為原則,課題組教師先對學生進行閱讀策略的指導,主要是快速式閱讀、批注式閱讀、感悟式閱讀;然后,從《三國演義》的內容、藝術手法、語言運用和寫作四個版塊進行精讀指導,每位教師分別從不同的探索角度,生成了規范的相關課件、教案和課堂錄像。學生通過課程,掌握了閱讀整本書的方法,運用閱讀策略賞析《三國演義》的各個版塊,通過精讀指導支架,拾級而上,對于《三國演義》其它非精讀情節的讀法舉一反三,提高了閱讀信心和興趣,引發了“三國熱”。

二、名著閱讀課程化實踐過程

以名著課程化為宗旨,把實踐探索的方法用在不同的名著上,方便經驗的推廣和實施,課題組已經在初三和高一分別同步推進了《水滸傳》和《紅樓夢》的師生共讀研究。如,下表《三國演義》名著課程表,學生在教師的指導下,已經在暑假完成《三國演義》整本書的閱讀,下表中的內容為局部精讀:

三、反思

該階段性研究成果將整本書閱讀的理論落地到課堂,豐富了整本書閱讀教學的實踐研究價值,課程總體設計涵蓋全面,教師生成的針對性教學反思及由課題研究成果生發的對其它名著的閱讀思考,使得本課題有一定的延展性和遷移性。教師和學生論文的寫作,既豐富了整本書閱讀的理論體系,也鍛煉了學生的思維,使學生在學習過程中獲得語文核心素養的培養。

本課題的階段性課件、教案和課程錄像對于其他一線中學教師也具有一定的借鑒意義,不論是初中二年級《三國演義》的閱讀方法,還是初三年級《水滸傳》的閱讀設計,亦或高中階段《紅樓夢》的閱讀指導,都可以從閱讀策略到內容、手法、語言、寫作等諸多版塊汲取智慧。四本書的設計既有共性,又有根據年級學情不同的個性,教師在本課題中獲得的教學設計參考都是實際可用的、可推廣的,這也是本課題的社會價值所在。

[本文系廣州市黃埔區“十三五”規劃2020年度一般課題“師生集體研讀名著的實踐與探究 ——以研讀<三國演義>為例”(課題編號:2020099)的階段性成果]

參考文獻:

[1]王延學.名著閱讀課程化的思考[J].語文教學通訊,2020(11):24-26.

[2]常凱.基于核心素養發展的名著閱讀課程化探微[J].中學語文,2021(4):82-85.

[3]鄭桂華.理解“語文學習任務群”和“積極的語言實踐活動”[J].七彩語文(中學語文論壇),2019(2).

[4]余黨緒.整本書閱讀或可成語文教改的發動機[J].語文學習,2017(10).

[5]王家兵,郝忠勇.名著閱讀課程化的實踐與探索[J].語文建設,2019(21):47-49.

[6]袁遠輝.名著課程化導讀教學的途徑與策略——以統編語文教材八年級下冊的名著為例[J].教學研究,2020,43(5):62-68.