家庭背景對研究生學術(shù)性投入的影響及其作用機制

賴秦 江彭湃

摘要:研究使用2021年全國碩士研究生學習和發(fā)展調(diào)查數(shù)據(jù),分析家庭背景因素對研究生學術(shù)性投入的影響作用及其機制。研究發(fā)現(xiàn):家庭背景對研究生學術(shù)性投入有顯著正向影響,較客觀家庭背景(SES)而言,主觀家庭背景(SSS)對研究生學術(shù)性投入的影響更大;求學動機僅在主觀家庭背景和學術(shù)性投入之間起中介作用,較外部動機來說,讀研的內(nèi)部動機對研究生的學術(shù)性投入影響更大。研究生教育應(yīng)該調(diào)整以往升學者都帶有明確而強烈的內(nèi)部學習動機的基本前提假設(shè),找到一條可以有效促進學校層面研究生培養(yǎng)目標取向與學生個體研究生教育目標取向之間合理互動的協(xié)調(diào)發(fā)展路徑。

關(guān)鍵詞:研究生;家庭背景;求學動機;學術(shù)性投入高校人才培養(yǎng)質(zhì)量是高等教育從規(guī)模發(fā)展向內(nèi)涵發(fā)展轉(zhuǎn)型過程中的重要問題。2019年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計表明,全國各類高等教育在學總規(guī)模4002萬人。高等教育的毛入學率已經(jīng)過了50%的大關(guān),按照馬丁·特羅的標準,我國高等教育正式邁入普及化階段。內(nèi)涵式發(fā)展已經(jīng)成為高等教育改革發(fā)展的必然趨勢和要求。2020年,隨著新冠疫情的發(fā)展,教育部為應(yīng)對高校畢業(yè)生就業(yè)和升學問題,提出了擴招18.9萬研究生的措施。至此,我國碩士研究生教育招生規(guī)模已達到百萬。在高等教育國際形勢不斷變化的趨勢下,研究生教育繼續(xù)面臨“對提供者和有關(guān)客戶的需求、供應(yīng)、質(zhì)素和回報等多方面的挑戰(zhàn)”[1]。關(guān)注研究生的學習與發(fā)展、開展研究生學習成果評價(Learning Outcomes Assessment)已經(jīng)成為國內(nèi)新的發(fā)展趨勢。[2]研究生教育的擴張,必然導致高等教育質(zhì)量評估的價值轉(zhuǎn)向,以學習者為主體、注重教育過程、強調(diào)學生學習投入的評價理念成為新時期高等教育質(zhì)量評估的新范式。

研究生學習投入度是研究生培養(yǎng)質(zhì)量的必要保證。學習投入是指學生在個人學業(yè)和課堂內(nèi)外有效教育活動中所投入的時間及精力。[3]有效教育活動既包含課堂學習也包含有教育意義的課外學習、課外活動、項目合作和社會實踐等。學習投入可分為學術(shù)性投入和社會性投入。[4]

對于研究生而言,學術(shù)性學習活動與科學研究高度相關(guān)。科研投入對科研效果有正向的直接影響效應(yīng)。[5]因此,學術(shù)性投入增加能有效提升研究生科研能力和素養(yǎng)。國內(nèi)外對于學習投入的研究十分豐富,但大多關(guān)注的是院校環(huán)境對個體學習投入的影響:從宏觀的教育政策制定到中觀的教育教學過程,再到微觀的個體學習心理研究,少有先賦性影響因素的作用機制考察,例如家庭背景因素。

研究生的家庭背景影響求學動機。幾十年來,中國經(jīng)濟發(fā)展迅速,貧富差距進一步擴大。不同的家庭背景對學生的學習和發(fā)展有重要作用和深遠影響,社會分層導致的教育差異依然存在于實施嚴格選拔的高等教育系統(tǒng)中。[6]那么,不同的家庭背景是否因為求學動機的不同而對研究生的學術(shù)性投入有影響,這種影響是通過何種途徑而發(fā)生,成為了本研究的關(guān)注重點。

一、文獻回顧與問題提出

家庭背景的內(nèi)涵十分豐富,至少包括家庭經(jīng)濟資本、社會資本以及文化資本三個維度。[7]作為一個社會學的概念,家庭背景的定義可細分為兩個維度,即客觀社會經(jīng)濟地位(SES)和主觀社會地位(SSS)。客觀社會經(jīng)濟地位(Socioeconomic status,簡稱SES)是個人或一個群體在社會中依據(jù)其所擁有的社會資源而被界定的社會位置,常以家庭經(jīng)濟收入、父母受教育水平以及父母職業(yè)作為其客觀度量的主要指標[8],簡稱客觀家庭背景;主觀社會地位(Subjective social status,簡稱SSS)指個體對自己所處社會階層的主觀認知和信念,主觀社會地位(SSS)是對家庭社會經(jīng)濟地位(SES)的主觀認知[9],簡稱主觀家庭背景。主觀家庭背景是對客觀家庭背景的一個整體感知。它測量的是個體在社會中的相對地位,既可能與 SES 水平一致,也可能不一致。[10]例如,一個學生家庭經(jīng)濟情況在社會的整體水平里處于中上,但他成長于較好的社會圈層,在這種比較下他自我感知的社會地位較差,導致他的主觀家庭背景就達不到客觀家庭背景在整體社會中的中上水平。古德曼(Goodman)認為SSS能準確抓住社會地位中更敏感的方面,其提供的評定信息遠遠超過客觀指標,因而對SES的主觀認知即SSS比SES自身對健康、學業(yè)成就等的預測作用更大。[11]主觀家庭背景更加貼近個人的視角,是一個結(jié)合了心理學的概念,引入研究視野更具人文關(guān)懷。

關(guān)于家庭背景在高等教育過程中的影響,功能主義的“選擇論”傾向于認為影響不大或沒有影響。其中的“績效選擇論”認為,現(xiàn)代社會的地位獲得主要憑借個人能力和績效,先賦因素(如家庭背景作用)會逐漸消失。[12]學生通過在教育中獲得成就,而不是因為家庭出身。學校教育應(yīng)該是一部平等化機器,它提供公平競爭的階梯,不管家庭背景如何,選賢任能。“社會選擇論”不贊同績效是唯一的選擇標準,但認為隨著不同教育階段的逐步分流和篩選,家庭背景在更高教育階段的影響更小。[13]仔細分析,這些研究里的家庭背景主要指家庭的客觀社會經(jīng)濟地位(SES),即家庭收入、父輩教育水平和父母的職業(yè),忽視了家庭背景里這些客觀因素給家庭和學生帶來的實際影響。

·研究生教育·家庭背景對研究生學術(shù)性投入的影響及其作用機制沖突主義的“階層再生產(chǎn)理論”認為,家庭背景會在高等教育過程及畢業(yè)后的就業(yè)和職業(yè)發(fā)展過程中存在持續(xù)影響。[14]中產(chǎn)階層價值觀和行為模式與學校教育過程更為契合,而來自底層和工人階級的子女缺乏對應(yīng)的文化資本(諸如溝通技能、行為規(guī)范)以獲得教師的認可和特別幫助,從而在學業(yè)和學校生活適應(yīng)上差人一等。[15]學校教育在培養(yǎng)傳遞優(yōu)勢階層的文化和知識的同時,將隱蔽的不平等合法化,同時使劣勢階層對優(yōu)勢階層的文化予以認同和尊重。在此邏輯下,背景良好的家庭除了更容易傳遞資本,也更愿意投資教育來實現(xiàn)文化和地位的再生產(chǎn)。國外不少研究顯示,家庭經(jīng)濟狀況和父親的教育水平對某些類型的研究生教育機會獲得有顯著影響。[16]國內(nèi)也有研究顯示,家庭階層地位對大學期間的學術(shù)性投入有顯著的影響[17]。來自社會優(yōu)勢地位家庭的學生通過轉(zhuǎn)換自身家庭賦予的文化、態(tài)度和價值觀等內(nèi)容,在學業(yè)中表現(xiàn)良好,不斷加強正向反饋從而更加投入學校教育,最終獲得學業(yè)成功。學生的主觀家庭地位(SSS),即人們在他們身處的環(huán)境中所感知到自己所處的位置[18],使家庭背景良好的學生如虎添翼,通過學校教育復制了原有的社會不平等。

求學動機,也可理解為入學動機,作為學習動機的重要組成部分,“是一個人學習活動內(nèi)在的動力因子”。[19]求學動機與學習興趣、學習投入以及學業(yè)成就密切相關(guān)。中國家庭對于教育的重視和學歷的追求由來已久,傳統(tǒng)的儒家思想影響深遠。外國學者西蒙·馬杰遜提出儒家模式,以儒家思想在東亞地區(qū)的影響力為出發(fā)點,解釋東亞地區(qū)民眾接受高等教育的意愿及全社會的升學熱情。在他看來,儒家思想中熱愛學習是一種對父母孝順的行為,獲得優(yōu)異學業(yè)成績能夠促進個體在社會中實現(xiàn)向上移動。[20]中國人的升學行為可以理解成為了家庭榮譽,也為了家庭階層上升。研究生教育處在我國學校教育的最頂端,為社會培養(yǎng)高級人才,其意義和價值對于家庭和社會都是重大的。隨著高等教育的擴招,攻讀研究生對家庭和學生個人而言不再只是意味著知識和能力的增長,時間和金錢的投入也納入到成本和收益考量。調(diào)查顯示,無論是學術(shù)型研究生還是專業(yè)型研究生,以就業(yè)為導向、希望通過讀研提升個人競爭力均占到了絕大多數(shù),這與我國研究生教育擴招的社會經(jīng)濟背景相呼應(yīng)。[21]國外大量定量或定性的實證研究發(fā)現(xiàn)高校升學選擇中,個體家庭背景具有顯著而清晰的影響作用。[22]因此,求學動機受到家庭背景的深刻影響。

求學動機根據(jù)來源的不同分為內(nèi)部動機和外部動機。內(nèi)部動機是個體為了尋求挑戰(zhàn)和樂趣,滿足好奇心而參與活動的傾向;外部動機是個體為了活動本身之外的其他因素,如獎勵、他人認可和評估、完成上級的指示、與他人競爭等而參與活動的傾向。[23]攻讀研究生的原因?qū)ρ芯可膶W習和生活有重要影響。由于對專業(yè)的熱愛和興趣而選擇讀研被認為是擁有內(nèi)部動機從而選擇讀研;由于想要獲得社會聲譽、緩解就業(yè)壓力以及希望通過讀研來增加未來就業(yè)的競爭力等原因被認為是受外部動機而攻讀研究生。相關(guān)研究從不同方面研究了學習動機對學術(shù)成績的影響,并將動機看作是對學習者重要的有益力量。出于內(nèi)在動機的學生會激發(fā)出更高水平的任務(wù)持久性,更加具有自信和毅力,這使他們實施更多的深層次學習行為,可以預測更好的學習成績。[24]基于以上文獻綜述,本研究提出如下問題:(1)客觀家庭背景對研究生學術(shù)性投入是否仍有影響?(2)主觀家庭背景是否比客觀家庭背景對研究生在學術(shù)性投入的影響更大?(3)家庭背景是否通過求學動機對研究生學術(shù)性投入產(chǎn)生影響?

二、研究設(shè)計

(一)研究對象

研究數(shù)據(jù)來源于華中科技大學教育科學研究院2021年“全國碩士研究生學習和發(fā)展調(diào)查”課題組數(shù)據(jù)①。全國碩士研究生學習和發(fā)展調(diào)查采用分層隨機抽樣方法,問卷采用“網(wǎng)絡(luò)問卷+定點投放”形式開展調(diào)查。此次調(diào)查共有53所高校參與,最終回收有效問卷10497份,有效率為95.0%。其中男生4862人,女生5635人;研一5194人,研二3332人,研三1761人,其他210人;部屬高校人數(shù)4221人,地方高校人數(shù)6276人;城市家庭4716人,農(nóng)村家庭5781人;東部高校5182人,中部高校2881人,西部高校2434人;學術(shù)學位5363人,專業(yè)學位5134人。

(二)研究工具

研究將研究生的家庭背景分為客觀家庭背景和主觀家庭背景,求學動機分為內(nèi)部動機和外部動機,學術(shù)性投入定義為研究生在學習過程中行為、情感和認知三方面的投入程度。同時,在此分類和定義基礎(chǔ)上,借鑒國內(nèi)外已有的調(diào)查量表,課題組從客觀家庭背景和主觀家庭背景出發(fā)編制了家庭背景信息部分的量表;從認知、情感和行為三方面的投入編制了研究生學習投入度量表部分。

具體來講,客觀家庭背景主要調(diào)查父母的教育程度、職業(yè)地位和家庭年收入。教育程度從未受過教育到博士及博士后依次賦值1-8分;職業(yè)地位從城鄉(xiāng)無業(yè)、失業(yè)、半失業(yè)者到黨政事業(yè)單位領(lǐng)導干部依次賦值1-10分;年均家庭收入從0-3萬到50萬以上依次賦值1-7分。主觀家庭背景調(diào)查學生感知到的家庭經(jīng)濟、文化和社會資本以及這些資本對學生在研究生學習期間的支持程度,這一部分采用李克特五級評分,從非常差到非常好、完全不同意到完全同意分別計為1-5分,得分越高,意味著感知到的家庭資本程度越高,支持程度越高。

求學動機的調(diào)查依據(jù)學生選擇的讀研原因,將提升自身綜合素質(zhì)、提高自身知識水平、學術(shù)研究興趣等題項歸類為讀研的內(nèi)部動機,將找到待遇更好的工作、延后就業(yè)壓力、擴大職業(yè)發(fā)展空間、換專業(yè)、進入戀人/家鄉(xiāng)所在城市、隨大流等題項歸類為讀研的外部動機。

學習投入度的量表中行為投入主要調(diào)查學生的課堂表現(xiàn)、生師互動和課后學習行為;認知投入調(diào)查學生的理解、反思和評價行為;情感投入調(diào)查學生的成就和意義感。這些項目選項采用4點自評式量表,1=非常不符合,2=比較不符合,3=比較符合,4=非常符合。

使用SPSS20.0對預測量表進行項目分析(Item Analysis)和探索性因子分析(Exploratory Factor Analysis)。運用題目總分相關(guān)法進行項目分析,發(fā)現(xiàn)所有項目都達到了0.001以上的顯著性,各項目有良好的區(qū)分度。項目分析后,對預測量表進行探索性因子分析。通過分析可知,量表擁有較好的構(gòu)念效度。整體而言,量表的同質(zhì)性極高,Cronbach’a系數(shù)超過0.9,可見量表的信度很好,此測量工具擁有較高的可信度。

三、研究結(jié)果

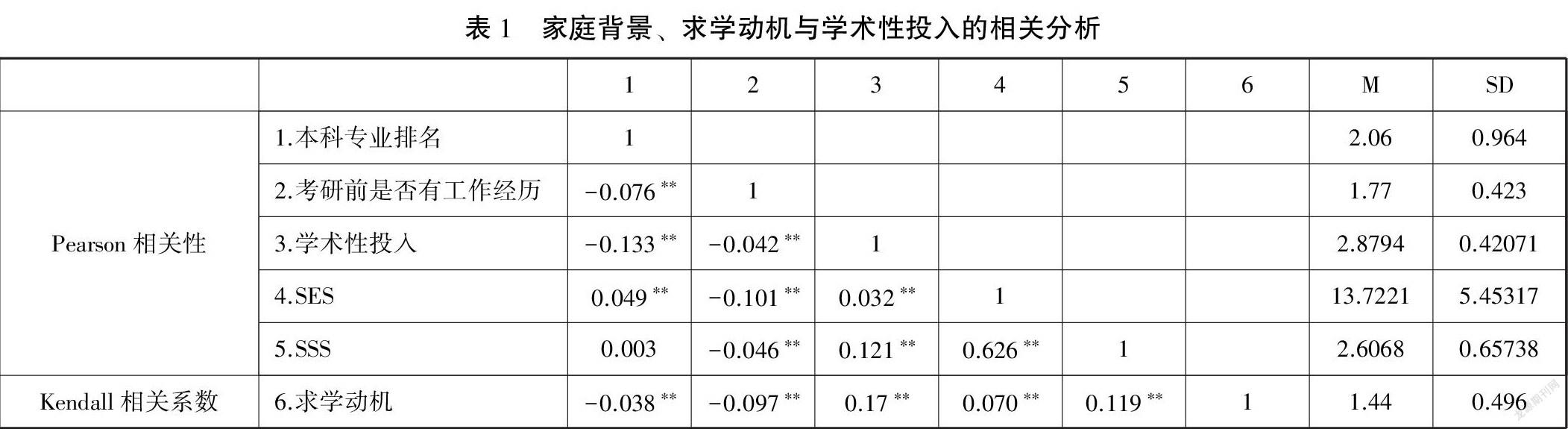

(一)研究生家庭背景、求學動機與學術(shù)性投入的相關(guān)檢驗

表1列出了各變量的平均數(shù)、標準差、Kendall相關(guān)系數(shù)和皮爾遜積差相關(guān)矩陣。相關(guān)分析表明,家庭背景的兩個維度即SES和SSS、求學動機均與學術(shù)性投入呈顯著正相關(guān),說明家庭的客觀背景(SES)越好,學生感知到的家庭背景(SSS)越好,越是內(nèi)部的求學動機,學術(shù)性投入越高。另外,本科專業(yè)成績排名、考研前是否有工作經(jīng)歷等變量與求學動機、學術(shù)性投入存在一定的聯(lián)系。因此,研究在后續(xù)分析中對這些變量進行了控制。而院校層次、專業(yè)、學位類型等因素對求學動機和學術(shù)性投入沒有相關(guān)性,因此不列入表格進行討論。

(二)家庭背景、求學動機、學術(shù)性投入之間的回歸分析

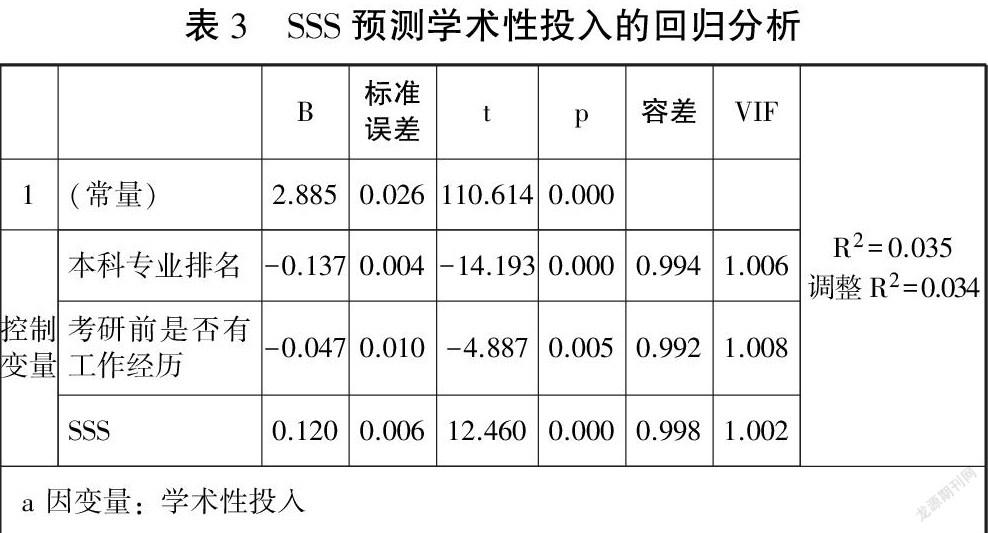

表2和表3顯示,客觀家庭背景(SES)和主觀家庭背景(SSS)與學術(shù)性投入呈顯著正相關(guān),客觀家庭背景和主觀家庭背景越好,學術(shù)性投入度越高。客觀家庭背景(SES)的B值是0033,主觀家庭背景(SSS)的B值是0077,說明主觀家庭背景比客觀家庭背景對學術(shù)性投入的解釋更高,研究生感知到的家庭狀況越好,學術(shù)性投入度越高。因此,研究支持客觀家庭背景在研究生階段仍然對學生有影響作用,且發(fā)現(xiàn)主觀的家庭背景比客觀的家庭背景更能解釋研究生的學術(shù)性投入。

(三)求學動機在家庭背景與學術(shù)性投入之間的中介效應(yīng)分析

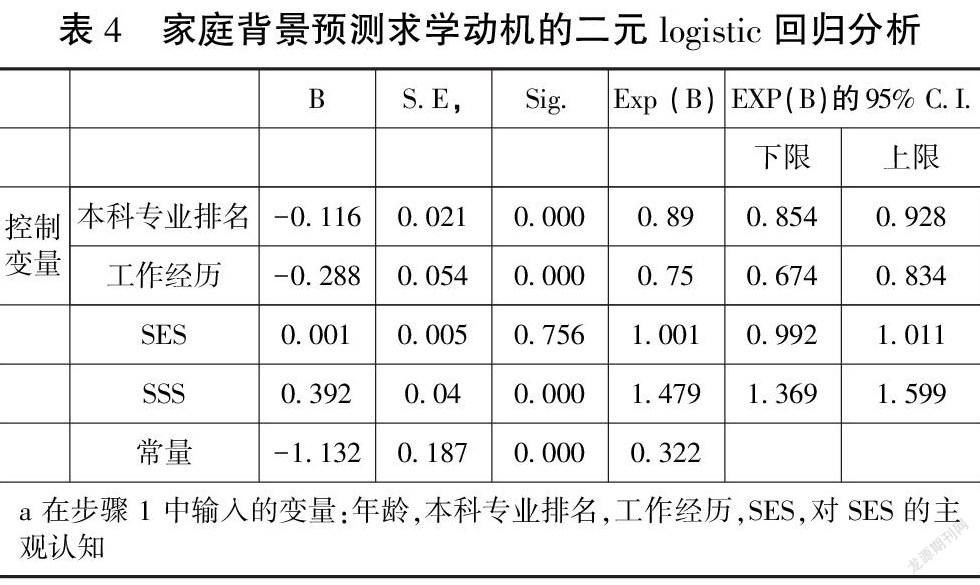

為了檢驗求學動機在家庭背景和學術(shù)性投入之間是否具有中介作用,研究采用MacKinnon( 2008)提出的檢驗程序進行分析。最終,得到的Logistic模型具有統(tǒng)計學意義,χ2=341051,P<0001。該模型能夠正確分類591%的研究對象。模型納入的四個自變量中,本科專業(yè)排名、是否有工作經(jīng)歷和主觀家庭背景(SSS)有統(tǒng)計學意義。Logistic回歸分析表明(見表4),自變量為客觀家庭背景(SES)時,P值為0756,可見回歸方程不顯著,因此求學動機不是客觀家庭背景對學術(shù)性投入產(chǎn)生作用的中介變量;而自變量為主觀家庭背景(SSS)時,P<0 001,也就是說,主觀家庭背景通過求學動機對學術(shù)性投入產(chǎn)生中介效應(yīng),支持研究假設(shè)3。因此,主觀家庭背景通過求學動機對研究生的學術(shù)性投入產(chǎn)生影響。本研究參照國內(nèi)劉紅云等學者的驗證方法[25],具體的驗證步驟如下:

步驟1:表3驗證了自變量SSS對因變量學術(shù)性投入的預測作用,多重回歸分析表明(見表3),總回歸方程顯著,F(xiàn)=96187,P<0001 ,所有預測變量對學術(shù)性投入的聯(lián)合解釋力(R2)為0035。在控制了無關(guān)變量后,主觀家庭背景(SSS)(B= 0120,P<0001)能顯著正向預測學術(shù)性投入。

步驟2:表4檢驗了自變量SSS對中介變量求學動機的預測作用,Logistic回歸分析表明(見表4),總回歸方程顯著,χ2=341051,P<0001,所有變量對求學動機的聯(lián)合解釋力(Nagelkerke R2)為0043。在控制了無關(guān)變量后,主觀家庭背景(B= 0392,P<0001)能顯著正向預測求學動機。

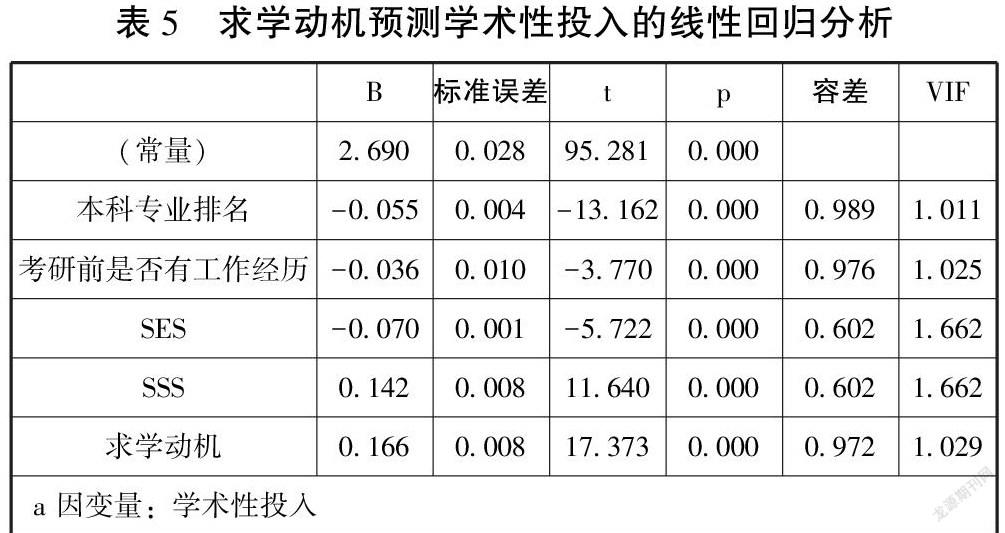

步驟3:表5檢驗中介變量求學動機對學術(shù)性投入的預測作用。多元線性回歸表明(見表5),總回歸方程顯著,F(xiàn)=144268,P<0001,所有預測變量對學術(shù)性投入的聯(lián)合解釋力(R2)為0064。在控制了無關(guān)變量后,求學動機(B= 0166,P<0001)能顯著預測學術(shù)性投入。

因此,求學動機在主觀家庭背景和學術(shù)性投入之間具有中介作用(見圖1),在客觀家庭背景和學術(shù)性投入之間不具有中介作用。求學動機在主觀家庭背景和學術(shù)性投入之間的中介系數(shù)是0065,中介總效應(yīng)是0207,中介效應(yīng)量為5423%。

四、結(jié)論和討論

(一)強者更強之下,高校政策和管理當為弱者不更弱護航

研究發(fā)現(xiàn),客觀家庭背景和主觀家庭背景對研究生的學術(shù)性投入均有正向的預測作用。即父母的教育程度越高,職業(yè)社會地位越高,家庭收入越高,研究生的學術(shù)性投入也越高;研究生感受到的父母教育程度越好,職業(yè)地位越高以及經(jīng)濟條件越高,則研究生的學術(shù)性投入水平也越高。這與國外的一項研究有不同之處:家庭的客觀社會經(jīng)濟地位(SES)對預測大學生學習成就幾乎沒有影響,尤其是年紀越大影響越小。[26]一項對我國85所高校的本科生進行實證研究表明,家庭背景變量中母親受教育年限、父親職業(yè)地位對學業(yè)成績有顯著影響,且大一時影響最大,影響程度隨就讀年級的升高逐漸下降。[27]這說明我國大學生受客觀的家庭背景影響仍然顯著,研究表明碩士研究生也不例外。學生感知到的家庭背景越良好,學術(shù)性投入也越高,這與前人研究得到的“學生感知到的自主支持越多,就越投入”[28]這一結(jié)論相符。

教育政策應(yīng)當為加大對弱勢群體學生、弱勢高校的經(jīng)費投入傾斜。對研究生來說,無論是否來自貧富的家庭,父母對其教育都非常重視。父母對孩子接受盡可能多的教育總是持支持態(tài)度,研究生群體接受家庭經(jīng)濟資助非常普遍。不同于西方國家的文化,中國家庭與孩子的整合與聯(lián)系貫穿終生,彼此依賴和影響。另一項研究證實,家庭經(jīng)濟資本與家庭文化資本對大學生深造意向均有顯著正向影響,其中“雙一流”高校學生更受文化資本的影響,而非“雙一流”高校學生更受經(jīng)濟資本的影響。[29]也就是說,家庭背景較差的學生可能會就讀研的相關(guān)問題進行經(jīng)濟上的考量,良好家庭出身的學生不會擔心家庭條件是否支持自己想做的事情,因為無需擔心。這提醒我們,一方面需要在研究生階段加大對弱勢群體的教育經(jīng)費投入力度,縮小高等教育場域中個體的經(jīng)濟差距感受。例如,研究生參加國內(nèi)外的學術(shù)會議這一活動應(yīng)該盡可能考慮到經(jīng)濟支出對家庭情況較差的研究生產(chǎn)生的不利影響。另一方面,研究生擴招的名額使本來資源不多的非“雙一流”高校在研究生培養(yǎng)的經(jīng)費投入上更加緊張,這些高校如果沒有經(jīng)費的保證,研究生培養(yǎng)質(zhì)量將再打折扣。

同時,高校可以為不同家庭背景的研究生提供有溫度的管理。雖然研究生的客觀家庭背景無法改變,但我們能夠通過導師和輔導員對研究生的主觀家庭背景認知進行輔導,發(fā)揮學生的主觀能動性,接受不能改變的事實,積極彌補家庭背景影響帶來的不足。尤其是對于客觀家庭背景較差的學生,發(fā)揮他們的“底層文化資本”,利用好以學業(yè)改變命運的道德化思維來提高在研究生階段的學術(shù)性投入。從學校政策到關(guān)注學生主觀體會,減少因為家庭社會地位的復制和文化再生產(chǎn)帶來的不公平現(xiàn)象。

(二)關(guān)注研究生心理變化,社會比較比個體身處的社會絕對位置影響更大

主觀家庭背景(SSS)比客觀家庭背景(SES)對研究生學習的影響作用更大,對研究生學術(shù)性投入的預測作用更強。這與一項對“大學生家庭的主觀社會地位(SSS)對個體接受高等教育過程的影響更大”[30]結(jié)論一致。由于不同的客觀指標對不同的個體具有不同的意義,因此衡量學生的SSS是至關(guān)重要的。處在不同的社會環(huán)境中,群體在對自身的社會地位、經(jīng)濟能力、社會支持、對公正世界的信念和物質(zhì)主義的看法上有一些有意義的相似和不同,即SSS會通過社會階級信仰、態(tài)度和價值觀對大學生幸福感和學業(yè)預期產(chǎn)生影響。[31]例如,對于一個畢業(yè)于“雙一流”高校的學生和一個畢業(yè)于非“雙一流”高校的學生來說,大學畢業(yè)有著不同的意義:他們對自己學業(yè)期望和未來的職業(yè)期望肯定不同。這也是為什么近來網(wǎng)上熱傳優(yōu)秀大學生自嘲為“985廢物”,就在于在高中階段的佼佼者考上“985工程”高校后進入了高度競爭的環(huán)境反而發(fā)現(xiàn)自己一無是處。

家庭背景對研究生學術(shù)性投入的影響變得更為隱蔽化,學生管理工作需要更加細致和有針對性。主觀家庭背景(SSS)不是一個微妙的概念與特定的社會階層。相反,它是一個人與他人相比較時的總體的、個人的、主觀的體驗。外國一項研究表明學生從他們的家庭社區(qū)到大學后的SSS下降了,繼而感知到自己學術(shù)能力的下降,最后導致了學習成績的下降。[32]因此,應(yīng)該關(guān)注學生對家庭背景的感知情況以及在不同環(huán)境中的心理變化。因為,高主觀社會地位(SSS)的學生有更好的學習收獲。[33]家庭經(jīng)濟狀況只是一個方面,家庭結(jié)構(gòu)和父母文化程度所起的作用尤其對學生獲得主觀支持的作用更為突出。[34]也就是說,學生感受到的主觀支持比直接支持例如金錢等物質(zhì)幫助更有意義。因此,可以從對研究生的情感支持、信息支持等方面著手,增強學校有效指導,尤其是對于主觀家庭背景較差的研究生,通過提供多種社會支持提高他們的學術(shù)性參與變得十分重要。在可能的情況下呼吁促進家校聯(lián)系,以彌補對心理劣勢研究生群體的指導不足。

(三)因“志”施教:求學動機影響研究生培養(yǎng)的差異化過程和目標

本研究證實,求學動機在研究生的主觀家庭背景(SSS)與學術(shù)性投入之間具有中介效應(yīng),求學動機可以解釋研究生感知到的家庭背景的好壞與學術(shù)性投入之間的相當一部分變異。國內(nèi)一項對大學生的研究表明,家庭背景依然對大學生學術(shù)性投入具有顯著的預測效應(yīng),并通過期望價值對大學生學術(shù)性投入產(chǎn)生間接影響。[35]研究補充了一個中介變量,即求學動機在家庭背景對研究生學術(shù)性投入上的影響作用。另外,求學動機越強,學術(shù)性投入度越高;內(nèi)部動機越強,學術(shù)性投入度越高;內(nèi)部動機比外部動機對于學術(shù)性投入的預測作用更大。這與以往的研究一致,無論是增強研究生的外部求學動機還是內(nèi)部求學動機都能提高其學術(shù)性投入[36];研究生的學習動機越強,學習投入度越大[37]。只有大量的學術(shù)性投入才可能有學術(shù)產(chǎn)出,這是保證研究生階段獲得高質(zhì)量學習的必要條件。而是否有追求學術(shù)的內(nèi)部動機直接或間接決定了研究生的學術(shù)意愿、創(chuàng)新行為和創(chuàng)新結(jié)果,從而對培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生非常重要的影響。

對高校而言,對研究生進行差異化培養(yǎng)成為必然趨勢。隨著高等教育就學機會從少數(shù)人的特權(quán)轉(zhuǎn)化為大多數(shù)社會群體的權(quán)利,在特定區(qū)域和社會階層,升學成為人們理所當然的選擇,非自愿性升學者的比例明顯增加[38],這種變化意味著傳統(tǒng)高等教育必須放棄或調(diào)整以往升學者都帶有明確而強烈的學習動機的基本前提假設(shè)。[39]2020年全國碩士研究生招生考試報名341萬人,比上一年增加51萬人,這已經(jīng)是連續(xù)第二年報名考生增長超過50萬人。雖然考研人數(shù)龐大,但其中只有兩成考生表示希望提高自己的學術(shù)研究能力而繼續(xù)深造,超半數(shù)考生的動機是為了取得一個更高的學歷、更好的文憑,從而提高就業(yè)競爭力。研究生教育的擴張,從擴大供給和需求增長兩方面來看,似乎都是為了就業(yè)。由于文憑的社會威信包裹住大學教育,可能使大學教育對社會的人才需求反應(yīng)遲鈍。[40]因此,對不同學生個體求學動機的價值取向進行過濾和綜合,有助于學校完善或矯正其研究生培養(yǎng)目標,引導學生個人對于研究生教育需求進行理性的選擇,并在這個過程中找到一條可以有效促進學校層面研究生培養(yǎng)目標取向與學生個體研究生教育目標取向之間合理互動的協(xié)調(diào)發(fā)展路徑,最終實現(xiàn)個人、社會需求與學校教育目標之間的平衡。[41]另一方面,對于具有內(nèi)部學術(shù)動機的研究生,導師更應(yīng)重視人際支持的提供,與之建立起一種平等融洽的關(guān)系,從而多進行學術(shù)層面的交流和合作,激發(fā)研究生學術(shù)性投入的內(nèi)在動力。而對于非學術(shù)動機者則應(yīng)側(cè)重于營造和諧的同伴交往氛圍,并尊重其意愿給予充足的學習自主空間,并提供良好的就業(yè)能力指導和可遷移能力訓練,使之能按照自身志向為進入非學術(shù)行業(yè)做好準備。[42]這樣一來,盡管有研究生單純?yōu)榱宋膽{而學習,家庭背景良好的學生也不會因為求學動力不足導致虛度光陰,家庭背景較差的學生則要衡量花費大量時間兼職與培養(yǎng)自己的可遷移技能對未來收益的作用。教育和人力資源的有效使用,才能使研究生教育的實際與研究生培養(yǎng)目標不發(fā)生漂移。

注釋:

①課題組 全國碩士研究生學習與發(fā)展調(diào)查(SDOMS)—分析報告[R] 華中科技大學學位與研究生教育研究所。

參考文獻:

[1]KEARNEY L.The Role of Postgraduate Education in Research Systems[J].Trends in Postgraduate Education,2008(3):5-7.

[2]趙琳,王傳毅.以“學”為中心:研究生教育質(zhì)量評價與保障的新趨勢[J].學位與研究生教育,2015(3):11-14.

[3][32]KUH D,CRUCE M,et al.Unmasking the Effects of Student Engagement on First-Year College Grades and Persistence[J].The Journal of Higher Education,2008 (5):540-563.

[4]周菲.家庭背景對大學生學習投入的影響研究[D].南京:南京大學教育研究院,2015:89.

[5]李明磊,黃歡,黃雨恒,胡蘊紋.碩士生培養(yǎng)過程關(guān)鍵要素實證研究:基于中國研究生滿意度調(diào)查[J].研究生教育研究,2021(1):7-14.

[6]侯龍龍,李鋒亮,鄭勤華.家庭背景對高等教育數(shù)量和質(zhì)量獲得的影響:社會分層的視角[J].高等教育研究,2008(10):39-45.

[7]SEWELL H,SHAH P.Parents’ Education and Children’s Educational Aspirations and Achievements[J].American Sociological Review,1968,33(2):191-209.

[8]BRADLER R,CORWYN R.Socioeconomic Status and Child Development[J].Annual Review of Psychology,2002,(53):371-399.

[9]DAVIS J.Status Symbols and the Measurement of Status Perception[J].Sociometry,1956,19(3):154 -165.

[10]The MacArthur Scale of Subjective Social Status[EB/OL].[2021-09-09].http://www.macses.ucsf.edu/research/psychosocial/subjective.html.

[11]Goodman E,Adler E.Impact of Objective and Subjective Social Status on Obesity in a Biracial Cohort of Adolescent[J].Obesity Research,2003,11(8):1018-1026.

[12]BREEN R,GOLDTHORPE H.Explaining Educational Differentials:Towards a Formal Rational Action Theory[J].Rationality and Society,1997,9(3):275-303.

[13]吳愈曉.教育分流體制與中國的教育分層[J].社會學研究,2013(4):179-202.

[14]劉精明.能力與出身:高等教育入學機會分配的機制分析[J].中國社會科學,2014(8):109-128.

[15]威利斯·保羅.學做工:工人階級子弟為何繼承父業(yè)[M].秘舒、凌旻華,譯.南京:譯林出版社,2013.

[16]MULLEN L,KIMBERLY G,JOSEPH S.Who Goes to Graduate School Social and Academic Correlates of Educational Continuation after College[J].Sociology of Education,2003,76(2):143-169.

[17]周菲,余秀蘭.家庭背景對大學生學術(shù)性投入的影響及其作用機制[J].教育研究,2016(2):78-88.

[18]ADLER E,EPEL S,CASTELLAZZO G,ICKOVICS R.Relationship of Subjective and Objective Social Status with Psychological and Physiological Functioning:Preliminary Data in Healthy White Women[J].Health Psychology,2000,19:586-592.

[19][30][35]樓成禮,等.論大學生的求學動機及其目標[J].浙江師大學報(社會科學版),1999(3):79-82.

[20]MARGINSON S.The Confucian Model of Higher Education in East Asia and Singapore[J].Higher Education,2011,61(5):587-611.

[21]王穎,李慧清.研究生入學動機與在學狀態(tài)的關(guān)系研究:基于調(diào)查的實證分析[J].中國人民大學教育學刊.2018(4):92-104.

[22]PAULSEN B.Going to College:How Social,Economic,and Educational Factors Influence the Decisions Students Make[J].The Journal of Higher Education,2016:156.

[23]DECI L.Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior[M].New York:Plenum,2004.

[24]CERASOLI P,F(xiàn)ORD T.Intrinsic Motivation,Performance,and the Mediating Role of Mastery Goal Orientation:A Test of Self-Determination Theory[J].Journal of Psychology,2014,148(3):267-286.

[25]劉紅云,駱方,張玉,張丹慧.因變量為等級變量的中介效應(yīng)分析[J].心理學報,2013(12):12.

[26]PIKE R,KUH D,GONYEA M.The Relationship Between Institutional Mission and Students’ Involvement and Educational Outcomes[J].Research in Higher Education,2003,44(2):241-261.

[27]陳少毅,陳曉宇.家庭背景對本科生學業(yè)成績的影響會隨年級改變嗎:基于我國85所院校的實證研究[J].國家教育行政學院學報,2018(11):62-71.

[28]陳繼文,郭永玉,胡小勇.教師自主支持與初中生的學習投入:家庭社會階層與學生自主動機的影響[J].心理發(fā)展與教育,2015(31):180-187.

[29]吳永源,沈紅.什么在影響大學生的畢業(yè)意向:家庭、學科還是能力?[J].江蘇高教,2020(4):83-90.

[31]COLBOW J.Examining the Relations Between Subjective Social Class,Academics,And Well-Being in First-Generation College Student Veterans[D].Iowa City:Graduate College of the University of Iowa ,2017:151.

[33]MESMIN D,et al.“Feeling”Hierarchy:The Pathway from Subjective Social Status to Achievement[J].National Institutes of Health,2012,35(6):1571–1579.

[34]李慧民,李越美.家庭背景對大學生社會支持的影響[J].中國行為醫(yī)學科學,2004(13):191.

[36]WANG T,ECCLES S.School Context,Achievement Motivation,and Academic Engagement:A Longitudinal Study of School Engagement Using a Multidimensional Perspective[J].Learning and Instruction,2013(28):12-23.

[37]高田欽,王惠珍.基于結(jié)構(gòu)方程模型的碩士研究生有效學習影響因素探究[J].研究生教育研究,2016(4):46-50.

[38]MARTIN T.On Mass Higher Education and Institutional Diversity[M].Samuel Neaman Institute for Advanced Studies in Science and Technology,Technion-Israel Institute of Technology,2003:8.

[39]TROW M.The Expansion and Transformation of Higher Education[J].International Review of Education,1972,18(1):61-84.

[40]陸一.文憑型升學取向與高教大眾化[J].復旦教育論壇,2020,18(5):1.

[41]王文忠.學生成就動機的目標系統(tǒng)[J].心理科學,1996(4):201-255.

[42]謝鑫,蔡芬,張紅霞.因“志”施教:不同求學動機的PhD需要差異化培養(yǎng)嗎[J].高教探索,2021(6):70-80.

(責任編輯陳志萍)收稿日期:2021-08-30

作者簡介:賴秦江,華中科技大學教育科學研究院博士研究生,江漢大學炳靈學院講師;彭湃,華中科技大學教育科學研究院副教授。(武漢/430074)

*本文系湖北省高校學生工作精品項目研究課題“‘00后’困難大學生‘四位一體’幫扶育人體系構(gòu)建”(2020XGJPG3013)研究成果之一。

2094501705331