曲藝高等教育及學科建設

談欣

曲藝高等教育、曲藝學科建設是近年來曲藝藝術發展中的熱點詞匯,也是其主要發展方向之一。曲藝高等教育須以曲藝學科發展為基礎,曲藝學科發展好了,曲藝高等教育自然能夠提升,而曲藝學科建設又以高等教育平臺為基礎。因此,高等教育與學科建設不可分割。

“學科”外來詞匯,即英文中的study science subject等,更準確的是discipline,discipline詞義本身具有多重含義。國外一些著名辭書,如薩美爾的《英語詞典》(第一卷)、《世界辭書》、《牛津大詞典》(第一卷)等都對discipline進行了多種注解,一般都包括科學門類或某一研究領域、一定單位的教學內容、規范懲罰等含義。因此,從其本源來說,學科一方面指知識的分類和學習的科目,另一方面又指對人進行的培育,尤其側重于帶有強力性質的規范和塑造,進一步證明了曲藝高等教育與學科建設不可分割的關系。

學科的形成,首先具有獨特的研究對象,有一定的研究方法,并形成了以一定的知識體系。這一知識體系的形成,又為構建這一學科相關研究、教學、人才培養的組織機構提供可實施的內容與對象,繼而能夠為社會服務,按照社會需求為社會培養從事該學科方向的各類人才。那么,曲藝高等教育、曲藝學科建設落腳點即為曲藝藝術人才培養。而人才培養最重要的即是課程設置與實施,這是人才培養的核心,是學科建設的基礎。因此,本文提出,曲藝高等教育、學科建設請將目光轉向課程。課程的實施,不僅需要一套優秀完善的教材,還需要一批具研究能力、教學能力的教師和一套行之有效的課程教學方法。

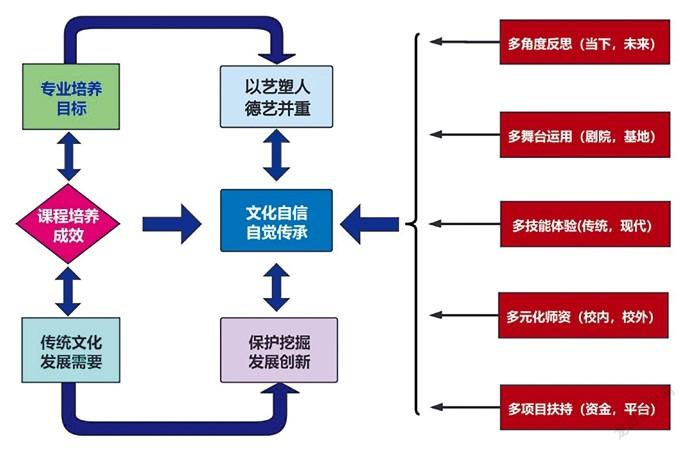

無論什么類型的大學,曲藝藝術課程都需對接各院校、各專業人才培養目標,定位好課程在整個人才培養體系中的位置。從大多藝術類院校培養體系看,曲藝藝術課程應基于中華優秀傳統文化,圍繞“以藝塑人、德藝并舉”的理念,以學生自覺傳承民族文化為目標,塑造學生正確的民族觀、價值觀及人生觀。

用曲藝藝術涵養當代大學生,是筆者提出的課程目標的主體內涵。我們要將曲藝藝術放在大的人文環境和教育環境中,找準定位,而并非就曲藝藝術談曲藝人才。從目前素質教育、美育先行的教育環境中,曲藝藝術應該拔高到傳統文化的發展與傳承的層面,與人才培養中“德”與“文”掛鉤。將曲藝藝術課程目標與相關專業培養目標相結合,讓曲藝藝術課程在高等教育體系中形成固定模塊,并能夠為專業培養目標產出形之有效的成果。這也是曲藝藝術能夠在高等教育發展的有效路徑。圍繞這一主體,我們可以將目標分化為以下3點:

(一)豐富學科知識,拓展文化視野。曲藝藝術課程的實施,要定位為在已有的教育體系中提高傳統文化教育地位,擴大傳統藝術教育影響,拓展學生已有學科知識,提升其藝術人文素養。

(二)體驗演繹技能,產生文化認同。曲藝藝術課程的實施,需要高校教師與具備一定表演技術的演員攜手,進行多元師資融合,讓學生在技法體驗中對傳統藝術產生情感認同、思想認同,增強文化自信、民族自信,傳承中華文脈。

(三)自覺創新創編,貢獻文化力量。曲藝藝術課程,教學場景應多元化,創造讓學生參與的機會,在實踐中激發學生求知的熱情,并運用已有知識和技能為曲藝藝術創編貢獻青春力量,能夠讓學生用民族語匯謳歌當代精神,發展傳統文化。

總之,曲藝藝術課程在高校的開設,是用傳統藝術涵養當代大學生,將學生培養成守護民族精神家園的主力軍,為中華民族復興貢獻文化力量。

曲藝藝術課程不僅要關注專業表演人才的培養,更應該關注它在普通高校的“市場”。近年來,習總書記多次強調傳統文化的重要性,他指出要發揮“大專院校”在弘揚、傳承中華傳統文化中應有的職責。結合曲藝藝術的本質特點,課程應通過理論教學、技法體驗、社會實踐和創編創新等多方面、全方位的教學與實踐,培養自覺從事傳統藝術傳承、研究及教學的新時代復合型人才。而曲藝藝術課程應重點關注以下問題:

(一)結合書本知識,突出活態傳承,轉化書本知識與當下傳承脫節的問題。從目前曲藝藝術現有教材看,知識體系健全且全面,但在課程實施與教學過程中,還需要關注曲藝藝術當下的發展狀況,能夠將古今接通,進行“活態傳承”。

(二)結合體驗教學,突出實踐比例,優化“紙上談兵”單向授課的問題。多年來,高等教育的主體模式主要依靠老師講解、視頻播放進行。曲藝藝術課程則應該打破常規,采用帶入式體驗教學法,注意提高體驗與實踐比例,采用“師徒”“雙向”互動,并積極創造機會,將課程帶到社會舞臺人文景觀進行教授與啟發。

(三)結合時代特征,突出傳承思維,深化提升曲藝文化時代內涵的問題。曲藝藝術課程要有“傳統曲藝”“曲藝傳統”的理念,將“傳統曲藝”在曲藝藝術課程中形成“曲藝傳統”,課程要與時代結合,與高等教育受教對象的特點結合。帶著“曲藝新榜樣 · 傳統正青春”的思想,翻轉課程,跨越課堂,讓學生與時代、社會對接,能夠創造更多的機會讓學生觸碰到鮮活的曲藝藝術。學者的參與、課程的實施、學生的熱愛可以幫助解決曲藝藝術保護傳承、創新發展等問題。

曲藝藝術門類眾多,地方色彩十分突出,但高等教育并沒有地域性限制,因此從通識課程來講,曲藝藝術課程內容不能局限于曲藝藝術本身,而是要將曲藝藝術與其他藝術門類和其他學科門類進行交叉,豐富曲藝藝術課程。

(一)多學科知識融入。用符號學、社會學、人類學等多學科知識講授曲藝藝術理論,從不同視角理解中華曲藝藝術文化的審美特征、發展思維及蘊含哲理。同時,在實踐中形成理論思考,為曲藝社會學、曲藝符號學、曲藝人類學等學科分支的形成與建設產出研究成果,促進曲藝藝術課程培養出視野寬闊、學術修養深厚的復合型曲藝人才。

(二)多技法實踐運用。唱、說、念、表這些曲藝表演技法,要在課程中讓學生進行體驗與實踐,在體驗與實踐中,講授相關知識。曲藝藝術課堂不是舞臺,不是表演場所,課堂的主角是學生,學會“以生為本”,轉變教師“主角”為教師“主導”,將理論知識與表演技能相互結合,在授課內容上進行創新設計。

(三)多渠道服務民眾。目前高等教育十分強調課程內容與社會接軌,將學習到的知識與社會實踐緊密結合。因此,曲藝藝術課程內容中,要有社會實踐或舞臺實踐比例,激發起學生學習的熱情,讓更多的學生喜愛這門藝術并樂意從事這門藝術。比如,可以將課程與鄉鎮文化站結合,簽訂實踐基地,與劇院舞臺結合,簽訂實踐舞臺基地;與社區文化館結合,簽訂大學生曲藝文化宣講站。課程內容要朝著多樣、多元、多渠道方向發展,將社會實踐納入課程內容。

曲藝藝術課程與一般人文課程不同,其教學法無法照搬一般課程教學法。筆者就高師音樂專業曲藝藝術教學經驗,總結出“四項教學法”,即主體接收、主體體驗、主體運用、主體反思“四項法”。落實“提升曲藝文化,賦予時代內涵”的指導措施,聯動省內國家傳承人、一級演員,共同探索建立新時代背景下從事傳統音樂教學、研究、傳承的復合型人才培養新路徑。

(一)主體接受,知識重組。跨學科理解曲藝藝術事項,跨專業方向(聲、鋼、器、舞蹈生皆可選修)接受曲藝藝術知識,跨場景感受曲藝文化。在接收知識的過程接納這門藝術。

(二)主體體驗,技能重建。在曲藝藝術唱、表、做、演等技法體驗中融合聲、鋼、器已有技能,融入其他藝術“四功五法”技藝,在實踐體驗中融通校內、校外技法,形成學生新的技能,用大學生自己的理解表達曲藝藝術。

(三)主體運用,實踐重鑄。教學場景的多元,知識與體驗都可以跨出課題,在學校音樂廳、社會舞臺、社會文化站教學與討論。帶領學生到曲藝藝術發生的社會人文環境中,給予學生展示的機會。

(四)主體反思,意識重構。在每一個教學環節啟發學生反思,最終達到學生對曲藝文化的認同感,能夠樂意接受曲藝藝術的教學、研究及策劃工作,并自愿弘揚、自發保護、自覺傳承曲藝藝術。

以上,通過對課程目標、課程問題、課程內容和教學法四方面進行探討,以期將曲藝高等教育、曲藝學科建設的目光轉向課程。圍繞課程的建設與實施,完善現有教材,更新課程理念,建設師資團隊,將曲藝藝術扎根高校,植入人才培養體系,為曲藝學科建設貢獻力量。

(作者:中國曲協理論委員會副秘書長,南京師范大學副教授、碩士生導師)(責任編輯/鄧科)

3645500338298