冠心病患者臨床特征、外周微循環狀態與冠狀動脈病變程度的關系

段麗欽

(大連市中心醫院 心血管內科,遼寧 大連 116003)

冠心病為臨床常見心血管疾病,發病機制為機體受多種因素影響而出現冠狀動脈血管內膜重構、脂質沉積等病理改變,進而引發冠狀動脈粥樣硬化,血管管腔狹窄、堵塞,心肌細胞缺氧、缺血或壞死[1]。該病多發于老年群體,發病率、致殘率、死亡率均較高,臨床表現為呼吸困難、胸痛、乏力等癥狀,治療不及時會引發嚴重不良預后,甚至導致患者死亡[2]。隨著我國人口老齡化的加劇和生活習慣的改變,冠心病發病率逐年升高,嚴重威脅我國居民身體健康和生命安全。準確對冠心病患者病情嚴重程度進行評估,了解可能影響冠狀動脈病變程度的因素,有利于臨床制定合適的治療方案,對控制患者病情、改善患者預后均具有重要意義。既往臨床認為冠狀動脈粥樣硬化相關疾病僅局限于冠狀動脈主干及其分支,治療多以開通阻塞動脈、恢復血液灌溉為主,隨著無復流、慢血流等現象出現,外周微循環與冠狀動脈病變程度的關系逐漸受到關注[3]。本研究對220例冠心病患者進行對照研究,探討患者臨床特征、外周微循環狀態與冠狀動脈病變程度的關系。現報道如下。

1 資料與方法

1.1病例選擇 選取我院2016年3月-2021年3月220例冠心病患者作為研究對象,根據冠狀動脈病變程度將患者分為輕、中度組(n=142)和重、極重度組(n=78)。本研究獲我院醫學倫理委員會批準。納入標準:(1)符合冠心病診斷標準[4],冠狀動脈造影顯示存在1支以上主要冠狀動脈堵塞程度≥50%;(2)簽署知情同意書。排除標準:(1)既往有冠狀動脈旁路移植術或冠狀動脈支架植入手術史;(2)有腦卒中、心肌梗死史;(3)合并擴張性心肌病、肥厚性心肌病、主動脈夾層、風濕性心肌炎、心臟瓣膜病等;(4)合并嚴重肝、肺、腎等臟器功能不足者;(5)惡性腫瘤者;(6)合并血液系統疾病、免疫缺陷者;(7)手指有嚴重手術外傷史或近期有外傷;(8)24小時內服用影響血管功能的藥物。

1.2方法

1.2.1分組 采用Gensini積分[5]對冠狀動脈病變程度進行定量評分并分組,其中無堵塞為0分,堵塞1%~24%為1分,堵塞25%~50%為2分,堵塞51%~75%為4分,堵塞76%~90%為8分,堵塞91%~99%為16分,堵塞>99%為32分;根據冠狀動脈分支確定相應系數,其中左主干病變系數為5.0,左前降支近段為2.5,左前降支中段為1.5,左回旋支中遠段和后降支、右冠狀動脈近中遠和后降支均為1.0,小分支為0.5,病變血管積分=冠狀動脈堵塞程度分值×相應系數,各分支病變血管積分之和為冠狀動脈病變的總積分。根據總積分將冠狀動脈病變程度分為2組:輕、中度組和重、極重度組,其中輕度為<21分,中度為21~39分,重度為40~99分,極重度為≥100分。

1.2.2基礎資料收集 收集兩組年齡、性別、身體質量指數(BMI)、糖尿病、高血壓各項信息。

1.2.3入院治療 患者入院后均采取相同方案治療,包括硝酸酯類、血管緊張素轉化酶抑制劑、阿司匹林等,降脂應用阿托伐他汀40 mg/d,持續治療8周。

1.2.4實驗室指標測定 測定兩組入院1 d后葉酸(FA)、維生素B12(VB12)、總膽紅素(TBIL)、甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)水平,取患者血清10 ml,采用AU5400 全自動生化分析儀(美國貝克曼庫爾特商貿有限公司)檢測,其中FA、VB12以雙抗體夾心生物素-親和素酶聯免疫吸附法測定,試劑盒由美國ADL公司提供;TBIL以膽紅素氧化酶法測定,試劑盒由浙江愛康生物科技有限公司提供;TC、TG以電化學發光法測定,HDL-C、LDL-C以直接法測定,試劑盒由德國羅氏公司提供。

1.2.5手指復溫試驗 測定前將病房溫度調節為(22±3) ℃,患者普通衣著,試驗前2 h不吸煙,24 h內不服用對血管功能產生影響的藥物,靜息狀態下0.5 h后進行手指復溫試驗:患者行坐位,測量心率和血壓,后用紅外測溫儀(邢臺智冠機械科技有限公司)測定左手食指指腹,采用電腦軟件實時記錄手指初始溫度(T0),待手指溫度穩定1 min后,將食指近端指間關節浸入(10±0.5) ℃的冷水中,浸泡1 min后用毛巾迅速擦干,再次用紅外測溫儀測定溫度,記錄手指最低溫度并進行計時,直至手指恢復至T0,記錄復溫時間(RT)。RT越長,患者外周循環功能越差。

2 結 果

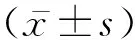

2.1兩組臨床資料比較 兩組性別、BMI、糖尿病、TG、HDL-C水平比較差異無統計學意義(P>0.05),重、極重度組年齡≥60歲、高血壓患者占比顯著高于輕、中度組,FA、VB12、TBIL水平顯著低于輕、中度組,TC、LDL-C、RT顯著高于輕、中度組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床資料比較

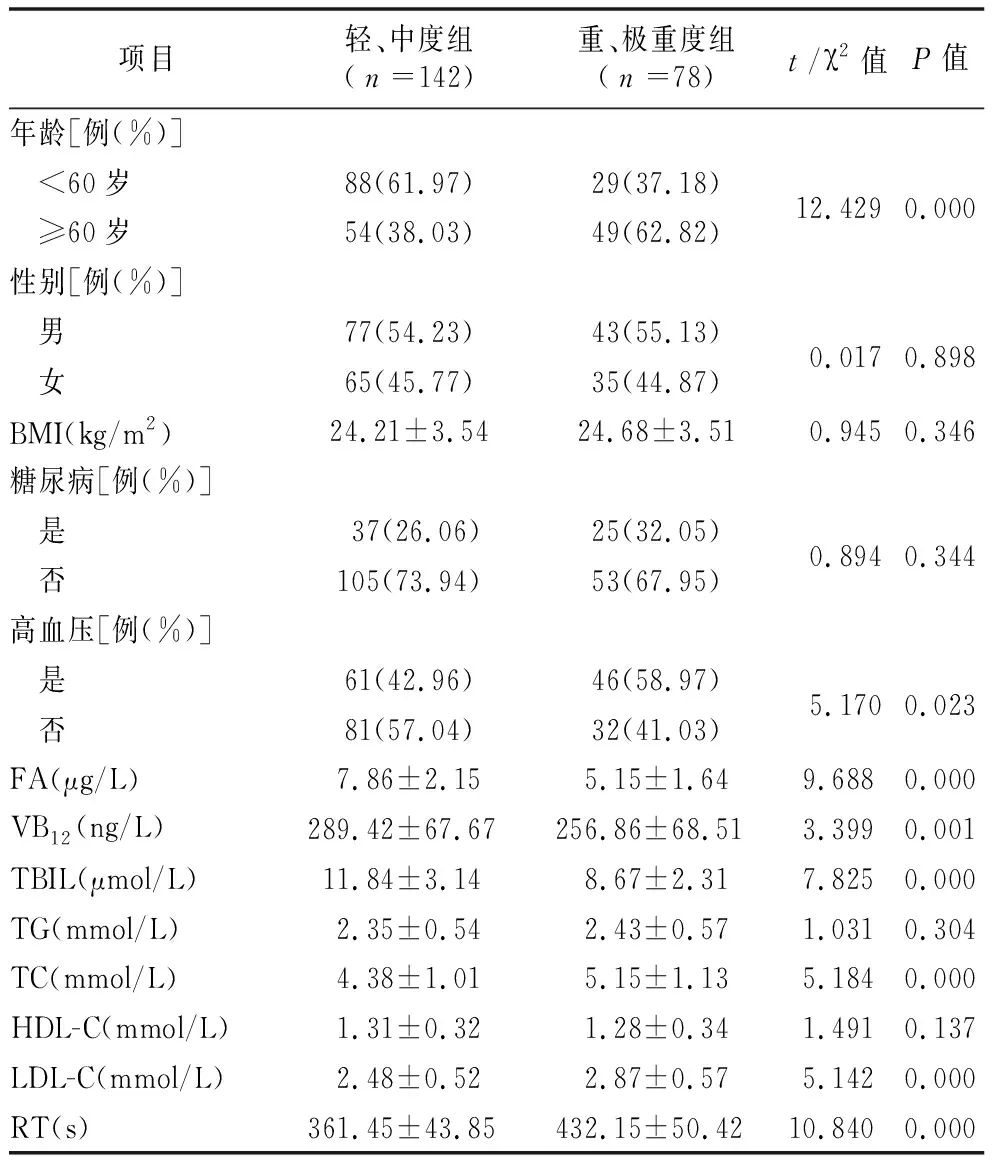

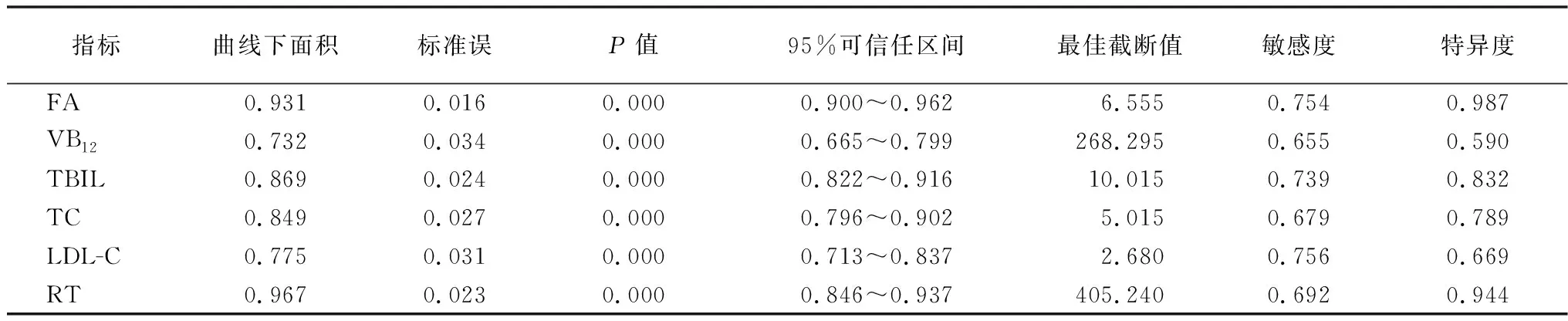

2.2FA、VB12、TBIL、TC、LDL-C、RT預測冠心病患者重、極重度冠狀動脈病變發生的ROC分析 FA、VB12、TBIL、TC、LDL-C、RT預測冠心病患者重、極重度冠狀動脈病變發生的曲線下面積分別為0.931、0.732、0.869、0.849、0.775、0.967,均P<0.05。見表2。FA、VB12、TBIL、TC、LDL-C、RT預測冠心病患者重、極重度冠狀動脈病變發生的ROC曲線見圖1。

表2 FA、VB12、TBIL、TC、LDL-C、RT預測冠心病患者重、極重度冠狀動脈病變發生的ROC分析

圖1 FA、VB12、TBIL、TC、LDL-C、RT預測冠心病患者重、極重度冠狀動脈病變發生的ROC曲線

2.3冠心病患者重、極重度冠狀動脈病變發生的多因素Logistic回歸分析 將有差異的單因素納入Logistic模型,行量化賦值,見表3。經多因素Logistic回歸分析證實,年齡≥60歲、高血壓、FA≤6.555 μg/L、VB12≤268.295 ng/L、TBIL≤10.015 μmol/L、TC≥5.015 mmol/L、LDL-C≥2.680 mmol/L、RT≥405.240 s是冠心病患者重、極重度冠狀動脈病變發生的危險因素。見表4。

表3 量化賦值表

表4 冠心病患者重、極重度冠狀動脈病變發生的多因素Logistic回歸分析

3 討 論

冠心病以冠狀動脈粥樣硬化為主要病理改變,其病情復雜多樣,早期檢出并準確評估患者病情,使患者及時接受治療,是延緩疾病發展和改善患者預后的關鍵[6]。目前,臨床評估冠心病病情嚴重程度常見手段有冠狀動脈血管成像、冠狀動脈造影等,但冠狀動脈血管成像難以判斷冠狀動脈血流情況,冠狀動脈造影為有創操作,因此,需要找到更多方法對患者病情進行評估[7]。

本研究中,重、極重度組年齡≥60歲、高血壓患者占比顯著高于輕、中度組,FA、VB12、TBIL水平顯著低于輕、中度組,TC、LDL-C、RT顯著高于輕、中度組。提示上述因素可能是導致冠心病患者重、極重度冠狀動脈病變發生的危險因素。既往有多種報道指出:年齡、高血壓與冠狀動脈病變程度具有明顯相關性[8-10],TC、LDL-C在冠狀動脈粥樣硬化相關疾病發生和發展中發揮重要作用,是冠狀動脈病變的致病性危險因素[11-12],均與本次研究結果相符。FA衍生物甲基四氫葉酸可以為血清同型半胱氨酸(Hcy)合成提供甲基,并通過影響亞甲基四氫葉酸還原酶的活性來影響甲基四氫葉酸合成,以此影響Hcy水平,VB12為Hcy形成蛋氨酸輔酶,可參與甲基轉移,FA、VB12不足會導致Hcy升高[13]。高水平的Hcy可誘導靜止細胞進入分裂期,促進血管平滑肌細胞增殖、凋亡,致使動脈粥樣硬化形成;高水平的Hcy還激活核轉錄因子-kB表達來加速動脈粥樣硬化形成,同時引起白介素和組織因子水平增加,促使血栓形成;Hcy可促使血小板黏附、聚集,并抑制組織纖溶酶活性,促使血栓發生,以此對患者冠狀動脈病變程度產生影響[14]。

TBIL為冠狀動脈病變的保護因素,其具有抗氧化和免疫調節作用,可通過降低補體活性來抑制補體參與免疫反應,下調黏附分子的表達、降低炎癥因子活性來延緩冠狀動脈病變[15];TBIL內有活性氫原子和共軛雙鍵體系,具有較強還原性,可預防LDL-C的氧化修飾,清除氧自由基,減少氧化應激損傷,以此保護血管內皮,抑制動脈粥樣硬化發生和發展[16]。

外周微循環為脈管系統,在功能上既是循環的通路,又是物質交換的場所,參與細胞和組織中物質、能量的交換及血液、組織液和淋巴液的流動,冠狀動脈微循環主要由心臟微動脈(<300 μm)、毛細血管(平均8 μm)及微靜脈(<500 μm)組成,研究顯示其與外周微循環存在相關性,可能互為因果[17]。隨著冠狀動脈病變程度的加深,冠狀動脈狹窄程度越高,血液流通越困難,誘發外周循環功能障礙可能性越大;冠狀動脈病變心功能下降,心輸出量較小,外周血液循環灌注不足,微循環功能下降;同時冠狀動脈病變程度較高的患者多處于血脂異常狀態,長期持續的血脂異常會損傷血管內皮,使外周微循環受損,血脂異常還會增加血液黏度,促使血小板黏附、聚集,誘導血栓形成,促使微循環障礙[18]。

經ROC分析和多因素Logistic回歸分析證實,年齡≥60歲、高血壓、FA≤6.555 μg/L、VB12≤268.295 ng/L、TBIL≤10.015 μmol/L、TC≥5.015 mmol/L、LDL-C≥2.680 mmol/L、RT≥405.240 s是冠心病患者重、極重度冠狀動脈病變發生的危險因素,臨床應予以關注。

綜上,冠心病患者冠狀動脈病變與年齡、高血壓、FA、VB12、TBIL、TC、LDL-C、外周微循環密切相關,臨床應實時監測并及時干預,改善冠心病患者病情嚴重程度。