傳統女子蒙古族袍服結構分析及其創新設計研究

王金美

關鍵詞:女子蒙古族袍服 結構設計 元素提取 創新設計 產業化

中圖分類號:J51 文獻標識碼:A

文童編號:1003-0069(2022)02-0148-04

引言

蒙古族袍服是蒙古族服飾當中最為常見的一種服裝款式,簡稱為“蒙古袍”,蒙古語中音譯為“特爾立格”,蒙古族袍服是蒙古族文化物化的一種表現。其獨特的服裝結構、形制是民族服飾文化的瑰寶,具備理論研究和文化傳承的價值。有關于蒙古袍服的研究,一般集中在國內28個部落中的某一部落袍服的形制、工藝、圖案、服飾文化等方面的研究,如閆亦農等從美學和人文視角分析了尼羅河流域布里亞特蒙古族袍服的款式造型、裝飾紋樣、色彩象征等,以及服飾中所體現的布里亞特人的獨特審美和人文精神;李潔等從藝術學和民俗學的視角,概括蒙古察哈爾蒙古族傳統服飾的簡繁藝術特點,探討適簡與從繁的服飾與其民族生活之間的關系。

通過上述研究可知,大部分學者主要集中在某一部落的蒙古族袍服的形制、工藝、圖案、服飾文化等方面的研究,很少有學者從服裝結構的角度研究蒙古族袍服創新設計方法以及蒙古族服飾產業化發展的可能性。本文以田野調查和文獻資料為基礎,以女子蒙古族袍服為研究對象,從服裝結構設計的視角研究將傳統女子蒙古袍服結構并將其歸納分類;分析現代女子蒙古族袍服結構設計思路,總結蒙古族袍服的創新設計方法,探究傳統蒙古族袍服的傳承和產業化發展之路。

一、傳統女子蒙古族袍服的結構特征分析、歸納

蒙古族是游牧民族,部落多且分散,國內28個蒙古族部落服飾風格各具特色,但蒙古族服飾中的主體依舊是蒙古族袍服,若將袍服按照服裝結構劃分,很多蒙古族部落袍服結構類似。基于以上情況,本文依據《DB15/T 506-2012蒙古族服飾》標準,將國內的28個部落女子蒙古族袍服依據結構進行了歸納分類,可分為簡潔式、隆肩式、布里亞特式、直襟式等四類,它們的結構特征如表1傳統女子蒙古族袍服結構分類所示。四種類型的袍服中最為基礎的款式為簡潔式蒙古族袍服,穿著范圍最廣,屬于蒙古族日常生活著裝。

二、現代女子蒙古族袍服的款式、結構分析

人、環境、服裝是構成服飾文化的三個重要元素,也就是說環境在很大程度上制約著人們選擇服飾的尺度和標準。日本民族服飾研究家田中千代女士在世界各地考察研究中得出“一些國家、地區把民俗衣裝現代化,保留其一部分特征,就像禮服上系上民族特色裝飾那樣”。蒙古族袍服也發生著類似田中千代女士文中所提到的變化,曾經繁雜的、具有禮儀文化信息的傳統蒙古族袍服已經開始向簡約化、貼體化發展,以適應目前人們的生活習慣和審美需求。

在結構設計方面,現代女子蒙古族袍服早已引入現代裁剪技術,衣身結構利用省道線,或公主線、刀背縫等服裝分割線結構使得服裝更貼合人體,更符合人體工程學,結構設計更適合產業化生產。最經典簡潔式蒙古族袍服的改良款式為上下分裁的西式連衣裙式袍服結構,收腰擴擺,后中或側身設計拉鏈方便穿脫,如圖1所示,經過改良設計的袍服款式簡潔,減少了復雜的工藝流程,更適應產業化生產。

三、蒙古族袍服的創新設計研究

蒙古族袍的創新設計過程,主要分為三個階段:元素提取階段、款式設計階段以及結構設計階段,如圖2所示蒙古族所屬的各部落服飾文化在游牧文化的基礎上不斷融合與發展,形成了看似相似,實則各具特色的多部落服飾,因此研究蒙古族服飾應從其部落服飾著手更為便利。元素提取階段,需要確定靈感來源和袍服結構類型,袍服結構類型依據上文提到的四種類型來選擇;靈感來源需要針對具體部落袍服,從其色彩、面料、紋樣、工藝中提取設計元素進行有針對性的設計,避免發生文化嫁接的現象。款式設計階段,可借助計算機輔助設計系統進行服裝效果圖以及款式圖的繪制,方便方案的保存以及后期的修改;款式設計上要考慮靈感來源部落袍服結構、現代人著裝的穿脫習慣以及是否適應產業化生產。結構設計階段,首先需要進行服裝尺寸、規格設計,制定號型標準,這是產業化大批量生產的前提;利用計算機輔助設計服裝CAD系統進行符合現代人審美以及人體工程學的結構設計,并進行號型放縮以及排料的設計,提高生產效率,節約生產成本。

(一)女子蒙古族袍服創新設計——元素提取

1.結構類型的選取

元素提取階段,要先確定創新設計依據的傳統蒙古族袍服的結構類型。上文對28個部落蒙古族袍服依照結構進行了歸納分類,可分為簡潔式、隆肩式、布里亞特式、直襟式等四類。其中簡潔式蒙古族袍服是穿著范圍最廣的服裝款式,本文將選取簡潔式女子蒙古族袍服進行創新設計案例分析。

簡潔式蒙古族袍服款式簡約,比較符合現代人的審美,“廠”字形右衽偏襟長袍有傳統蒙古族風格紋樣、鑲邊以及盤扣的裝飾,頗具民族特色。大多數的中國少數民族服裝因平面性裁剪,開領位置靠前,幾乎沒有對脖頸所需空間量的考慮,使得肩線的位置經過穿著造成了支點的向后轉移,使服裝從平面變為被撐開的立體形狀,且前后衣身的尺寸也發生了很大變化。傳統的簡潔式女子蒙古族袍服結結構也有這個方面問題,其衣身上下通裁剪,前中破縫,衣袖與衣身連裁,便于活動,但肩部造型不立體,穿著時腋下會有面料堆積的問題。袍服的“廠”字形右衽偏襟是由破縫前中心線向右銜接的一塊裁片,右側前襟由內外兩塊裁片,夏季穿著會有悶熱感,如圖3。

結合簡潔式女子蒙古袍的結構特征以及現代生活中穿著體驗,在創新設計中可改變傳統袍服中的連袖、前后衣身通裁以及雙層門襟的結構,保留其斜襟右衽、立領、扣襻、鑲邊等蒙古族特色元素。款式、結構設計時,可做裝袖,合體結構可設計省道線或刀背縫、公主線等功能性分割線,工藝上可通過減少鑲邊條數、手工刺繡等來達到簡化工藝的目的。創新設計案例中提取的典型落為烏珠穆沁,其袍服款式有翻領結構與現代襯衫領結構類似;為設計更貼合現代人審美,結構上更便于產業化生產,創新設計案例中嘗試將傳統烏珠穆沁袍服與經典襯衫款式融合。

2.靈感來源的確定

色彩方面,烏珠穆沁傳統女子蒙古族袍服色彩多選用飽和度較高的紅、綠、藍、紫等色,設計案例中提取了其蒙古族袍服的常用色一綠色,結合明度、純度變化進行了服裝主體的色彩設計,在服裝邊飾以及服飾配件腰帶、馬甲等小面積位置,采用了與主體面料色彩對比較強的色彩,使系列服裝色彩搭配既平和又充滿生機之感。

面料方面,傳統烏珠穆沁袍服主面料一般選用單色織錦花紋面料,邊飾通常會選用彩色或金色織錦絳子以及彩線刺繡作為裝飾,十分華麗。系列設計主體面料選用了純度較高的綠色暗花紋織錦緞面料以及透明質感的歐根紗面料,面料風格傳統與現代結合。服飾設計中在領口、袖口做了鑲邊以及刺繡的裝飾,但色彩方面選取做了降低對比、純度的處理,以達到色彩調和。

紋樣方面,烏珠穆沁袍的鑲邊中有極具其民族特色的紋樣,鑲邊一般分為兩部分,中間為花紋刺繡紋樣,題材豐富包含自然紋樣、宗教紋樣以及幾何紋樣;鑲邊的兩邊則多采用庫錦或絳子來進行裝飾,最外面的兩道鑲邊,多以鋸齒狀、圓形或是方塊組成,以多種不同色調和深淺不同的相近顏色搭配,4-5種顏色組成一個單元格,從第二個單元格開始循環往復,從而形成酷似“彩虹”鑲邊。在本案例設計中提取了傳統烏珠穆沁袍服“彩虹”鋸齒形的紋樣體現其民族特色。

工藝方面,設計案例中沿用了烏珠穆沁袍服的刺繡、鑲邊、盤扣工藝,但各個工藝都有所簡化。刺繡方面,傳統的烏珠穆沁刺繡工藝針法多樣,而烏珠穆沁“彩虹”刺繡既具備其民族特色,工藝也較為簡單,它是平繡針法可利用自動繡花機繡制,能更好地適應批量化生產。因設計目標是設計出適應產業化生產的現代蒙古族服飾,所以設計之初就需將“簡化工藝”的思路貫穿到整個設計中,在實際生產中刺繡圖案可以采用電腦繡花或數碼印花的工藝代替,鑲邊可采用包邊條機縫,傳統盤扣也可采用銀扣加扣環代替;具體的靈感來源的確定過程,如表2所示。

(二)女子蒙古族袍服創新設計——款式設計

1.效果圖設計

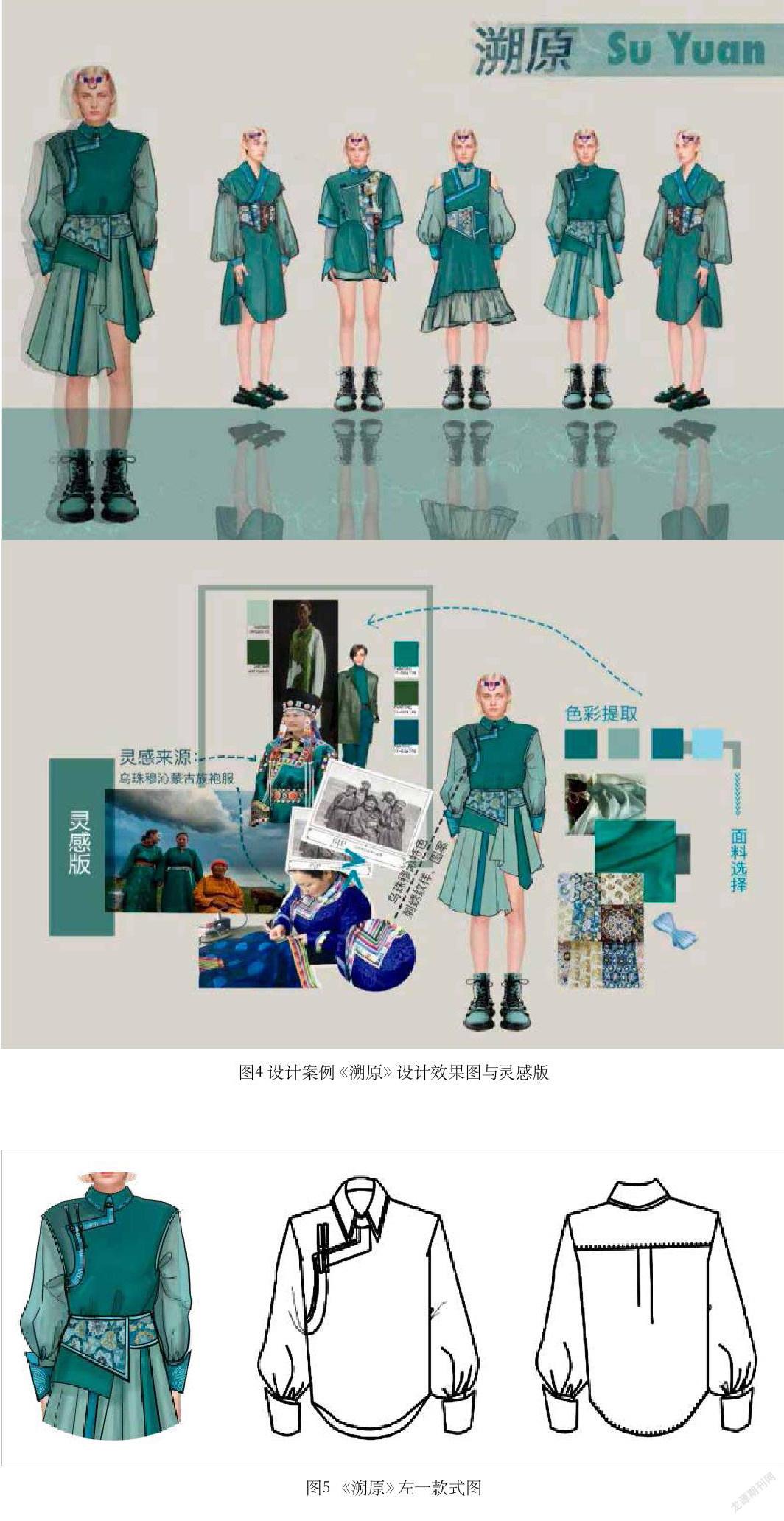

設計案例《溯原》靈感來源于烏珠穆沁草原,“溯原”有追根溯源的含義,“原”指代草原,追尋最初的家園。服裝主體色調為綠色,做了明度和純度的變化,色彩設計柔和;款式設計中將傳統蒙古族袍服與現代襯衫款式相融合,保留了簡潔式蒙古袍右衽、立領、馬蹄袖等結構;面料提取了傳統烏珠穆沁袍服常用錦緞以及較為硬挺且具備透明質感的歐根紗,來表達傳統與現代的融合。在效果圖設計階段利用計算機輔助設計PS、AI等進行效果圖繪制,使用計算機輔助設計系統,可導入企業中現有的款式、面料素材庫應用到設計圖中,設計方案時可快速更換服裝顏色、面料,便于款式變化、修改和存檔,《溯原》服裝效果圖與靈感版,如圖4所示。

2.款式圖設計

款式圖設計,以圖4中左一款式為例。此款上裝為襯衫與簡潔式蒙古族袍服的創新融合設計,保留了現代襯衫企領、肩育克的結構特征,并容入了簡潔式女子蒙古族袍服的款式特征和工藝特色:右衽、偏襟,領口、偏襟處有鑲邊,鑲邊內設計有烏珠穆沁風格鋸齒狀沿邊刺繡;襯衫袖口育克向外延長形成了上翻形的馬蹄袖。服裝款式圖如圖5所示,款式圖是采用平面設計軟件AI繪制,手繪線稿通過電子輸入設備導入計算機中,使用貝塞爾工具進行繪制,款式圖需要將服裝中的結構線、分割線、省道線描繪清楚,便于工藝師在看到款式圖之后進行結構設計,樣衣制作,以及推進后期的生產管理。

(三)女子蒙古族袍服創新設計——結構設計

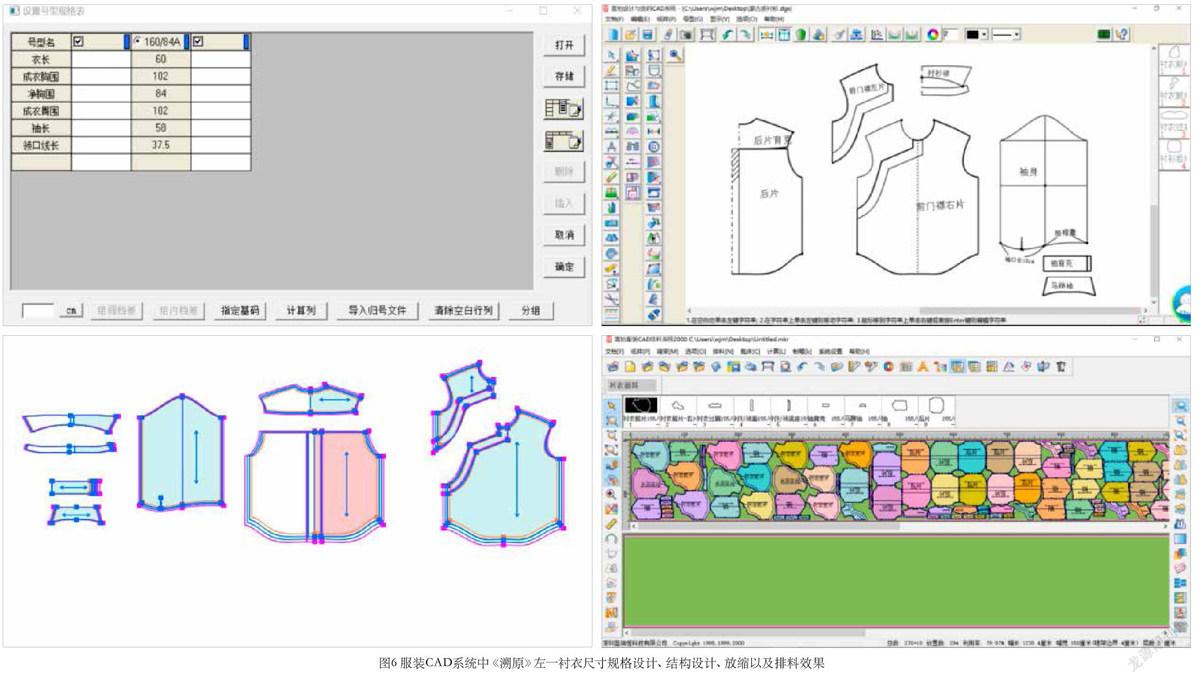

服裝結構設計過程包括尺寸規格設計、服裝結構設計、號型放縮以及排料四個階段,其中尺寸規格設計是服裝結構設計的基礎,也是服飾企業進行號型放縮、自動排料、大批量、產業化生產的前提。尺寸規格設計中需依據標準人體數據以及成衣風格的寬松程度去設置,在女裝結構設計中有合體、較合體、較寬松、寬松四種服裝風格,尺寸規格正是再此基礎上確定的;數據的設定既要基于標準人體數據,也要符合前期的款式設計。案例中是以中國標準號型規定的女子標準體(160/84A)為基本號型,此襯衣是較寬松風格,胸圍松量參數范圍在15-20cm之間,人體凈胸圍是84,成衣胸圍參數在99-104cm之間,設計取值為102cm。襯衣長度從后中心線頂點到衣擺的距離,款式設計長度略過于臀圍。標準人體從后頸椎點(后中心線頂點定位點)到達臀圍線的長度為56cm,而襯衣的長度略長與這段距離設計數值為60cm,其他長度、圍度數據也都是基于成衣風格寬松程度以及標準人體數據去設置。

圖6為《溯原》左一襯衣在服裝CAD中的尺寸規格設計、結構設計、放縮以及排料的效果,服裝結構設計、號型放縮、排料階段都可在服裝CAD系統進行。結構設計階段,將尺寸規格數據導入系統,依據尺寸數據、服裝款式進行結構設計。計算機結構設計過程快捷,信息可在數據庫中永久保存,隨調隨用,便于后期自動化放縮、排料和裁剪。此款蒙古族風格的襯衫提取了簡潔式蒙古袍服的“廠”字型右衽偏襟元素,門襟內里右側裁片長度改短,當服裝門襟閉合時,右身服裝結構不再是雙層結構,右門襟是短小的衣片,這樣既節約面料,又使得前衣身左右門襟閉合時重疊量變少,前衣身更加輕薄。號型放縮階段,規格可按需制定,號型放縮時可在基本服裝號型的基礎上進行各主要部位的檔差設置,再經過關鍵部位的放縮部位數據設計定,從而得到同款服裝、不同尺碼服裝結構圖。服裝CAD具備復制放碼點、對稱放碼以及自動放碼等多種快速放碼工具,極大地節省了放碼的時間,這是計算機輔助設計系統帶來的高效率。排料階段,服裝CAD系統中可設置分樣片手動排料、自動排料等模式,采用自動排料與手動排料相結合的方式可以提高排料利用率,節約成本;如果企業中有具體工藝流程的時間管理,可設置為定時自動排料。排料后可使用自動切割機或半自動切割機進行面料的裁剪,裁剪后就就進入了工藝生產階段。

小結

隨著城市化進程的加速,蒙古族傳統袍服原生環境有所改變,使其很難融入現代人的生活,逐漸變成只在特定場合穿著的服裝,然而作為中華民族標志性符號之一的蒙古族袍服,應得到傳承和發展。筆者將傳統女子蒙古族袍服依照結構款式分類,依據其結構類型和具體所屬部落為靈感來源進行創新設計。創新設計過程中,將傳統蒙古族袍服作為現代服飾設計的靈感來源和文化依托,以創新發展、簡約的面貌呈現在現代生活中,從而得到傳承和發展。計算機輔助設計和自動化技術在蒙古族袍服創新設計中的運用為蒙古族服裝產業化生產提供了技術支撐。同時,筆者建議設計師在進行蒙古族袍服創新設計時,需對服裝工藝是否產適應業化生產的可行性進行評估。

3136501908265