ICU獲得性衰弱病人肌力恢復狀況及影響因素分析

趙 璇,韓 娟,馬佳佳,郭 君,楊書宏

西安交通大學第一附屬醫院,陜西 710061

重癥監護室(ICU)獲得性衰弱(ICU-acquired weakness,ICU-AW)指的是ICU 病人在住院期間出現的、不能用重癥疾病外的其他原因解釋的、以四肢對稱性乏力為表現的臨床綜合征[1]。據報道,ICU-AW 的發生率為25%~100%[2],是ICU 病人常見的并發癥之一,可增加病人住院期間和轉出后的死亡風險、四肢偏癱或截癱風險,甚至導致終身殘疾[3-4]。對于ICU-AW的肌力恢復狀況,國外的報道結論不一。有學者分別對急性肺損傷和老年危重癥病人進行了為期1 年的隨訪,所得研究結果相似,病人出院后6 個月和出院后12 個月肌力有所恢復,但平均肌力未達到基線水平[5-6]。還有對ICU 出院病人為期2 年的隨訪,結果顯示病人出院后2 年肌力基本恢復正常[7]。另一項5 年隨訪結果顯示,第5 年病人的肌力也并未完全恢復,但年輕病人的恢復情況優于老年病人[8]。目前,國內的研究主要集中于ICU-AW 的早期預防與干預、危險因素分析或風險預測模型等。而對于病人出院后ICU-AW的肌力恢復時間及影響恢復的因素卻尚未見報道。本研究擬通過對ICU-AW 病人為期1 年的隨訪調查,探討其在出院后1 年內的肌力恢復狀況及其影響因素,以期為病人的院外延續性護理提供一定的參考和依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象 使用方便抽樣法,選擇2018 年8 月—2019 年9 月入住西安交通大學第一附屬醫院重癥醫學科的ICU-AW 病人為研究對象。納入標準:①年齡≥18 歲,且居住于西安市區;②符合英國醫學研究委員會(Medical Research Council,MRC)對ICU-AW 的肌力評定標準[9],且持續時間>24 h;③首次入住ICU,且在隨訪過程中無再入院記錄;④ICU 住院時間≥3 d;⑤知情同意,且自愿參與本研究。排除標準:①既往有神經肌肉疾病或影響肌力的相關疾病,如腦卒中等;②存在免疫抑制或長期應用激素者;③出院時存在認知障礙或意識異常;④惡性腫瘤病人;⑤存在溝通障礙。

1.2 研究工具

1.2.1 基本資料調查表 ①人口統計學資料:年齡、性別、民族、文化程度、婚姻狀況、體質指數、醫療費用報銷方式;②ICU 期間疾病相關資料:入科原因(內科、外科)、入科時的基本生化指標(血清清蛋白、乳酸、空腹血糖等)及是否發生膿毒癥、多器官功能衰竭、全身炎性反應綜合征、譫妄等,ICU 住院時間、機械通氣狀況、急性生理功能和慢性健康狀態(APACHEⅡ)評分[10]及是否使用神經肌肉阻滯劑、去甲腎上腺素、激素、氨基糖苷治療、強化胰島素治療等,營養支持方式,營養啟動時間,血液凈化治療,制動狀況,等等;③出院后基本資料(隨訪時收集):是否參與專業康復訓練、日常鍛煉頻率及是否獨居、吸煙、飲酒等。

1.2.2 肌力分級量表(MRC) 該量表由英國醫學研究委員會[9]于2009 年制定,用于評估病人左右上下肢12 個肌群的肌力,是目前ICU-AW 診斷和評估最常用的方法之一[11]。每個肌群評分為0~5 分,0 分代表肌力為0,1 分代表肌力微弱,2 分代表肌力差,3 分代表肌力尚可,4 分代表肌力良好,5 分代表肌力正常。總分60 分,低于48 分即可診斷為ICU-AW。

1.3 調查方法 研究者與2 名具有良好臨床科研能力的護士組成研究小組,并邀請資深ICU 醫生對MRC肌力評分中的注意事項進行培訓。研究小組成員在ICU 病人出院前1~2 d 對病人進行MRC 肌力評分。取得研究對象知情同意后,記錄在案,并于病人出院后3 個月、出院后6 個月、出院后12 個月時電話邀請病人來院隨訪。對于不便或不愿來院隨訪者,經過對方同意后,進行入戶隨訪。

1.4 統計學分析 使用SPSS 20.0 進行數據分析。定性資料使用例數、百分比(%)表示,定量資料使用均數±標準差(±s)表示。使用Kaplan-Meier 生存曲線分析ICU-AW 病人出院后肌力恢復狀況,使用Log-Rank檢驗進行單因素分析,采用Cox 回歸分析肌力恢復的影響因素。P<0.05 為具有統計學意義。

2 結果

2.1 研究完成情況 出院3 個月時死亡1 例,失訪3 例;出院6 個月時死亡1 例,失訪6 例;出院12 個月時失訪17 例。失訪原因為電話空號、無人接聽及拒絕繼續參與本研究。最終共有130 例完成隨訪。總失訪率為17.3%。

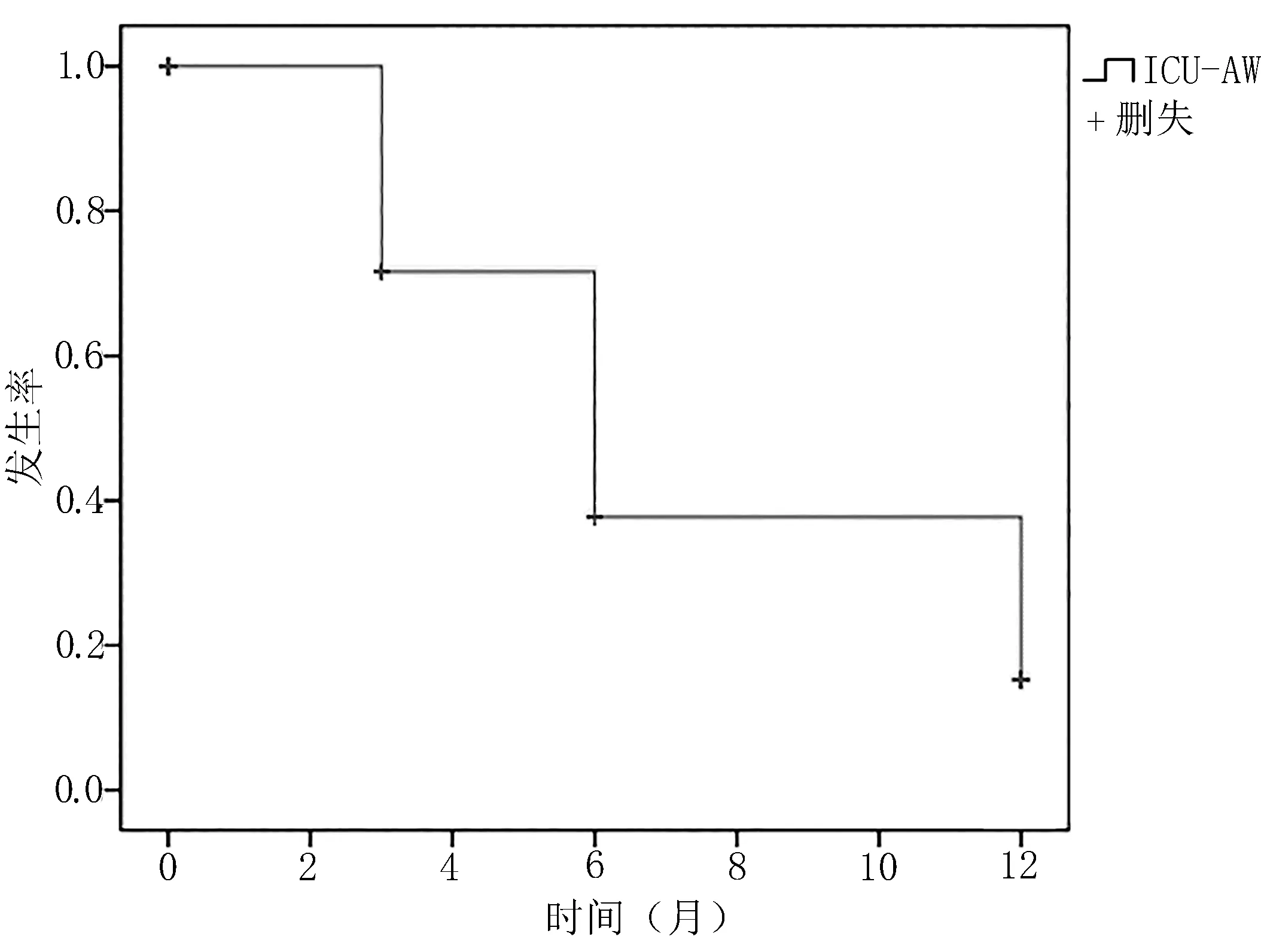

2.2 ICU-AW 病人出院后肌力恢復情況 病人出院后3 個月的MRC 評分為34~60 分,其中≥48 分者46 例;出院后6 個月的MRC 評分為37~60 分,其中≥48 分者53 例;出院后12 個月的MRC 評分為39~60 分,其中≥48 分者31 例。依據Kaplan-Meier 生存曲線估計ICU-AW病人出院3個月、6個月和12個月的ICU-AW累積發生率為71.6%、37.2%和15.2%,累積肌力恢復率分別為28.4%、62.8%和84.8%,見圖1。

圖1 病人出院后AW 累計發生率的Kaplan-Meier 生存曲線

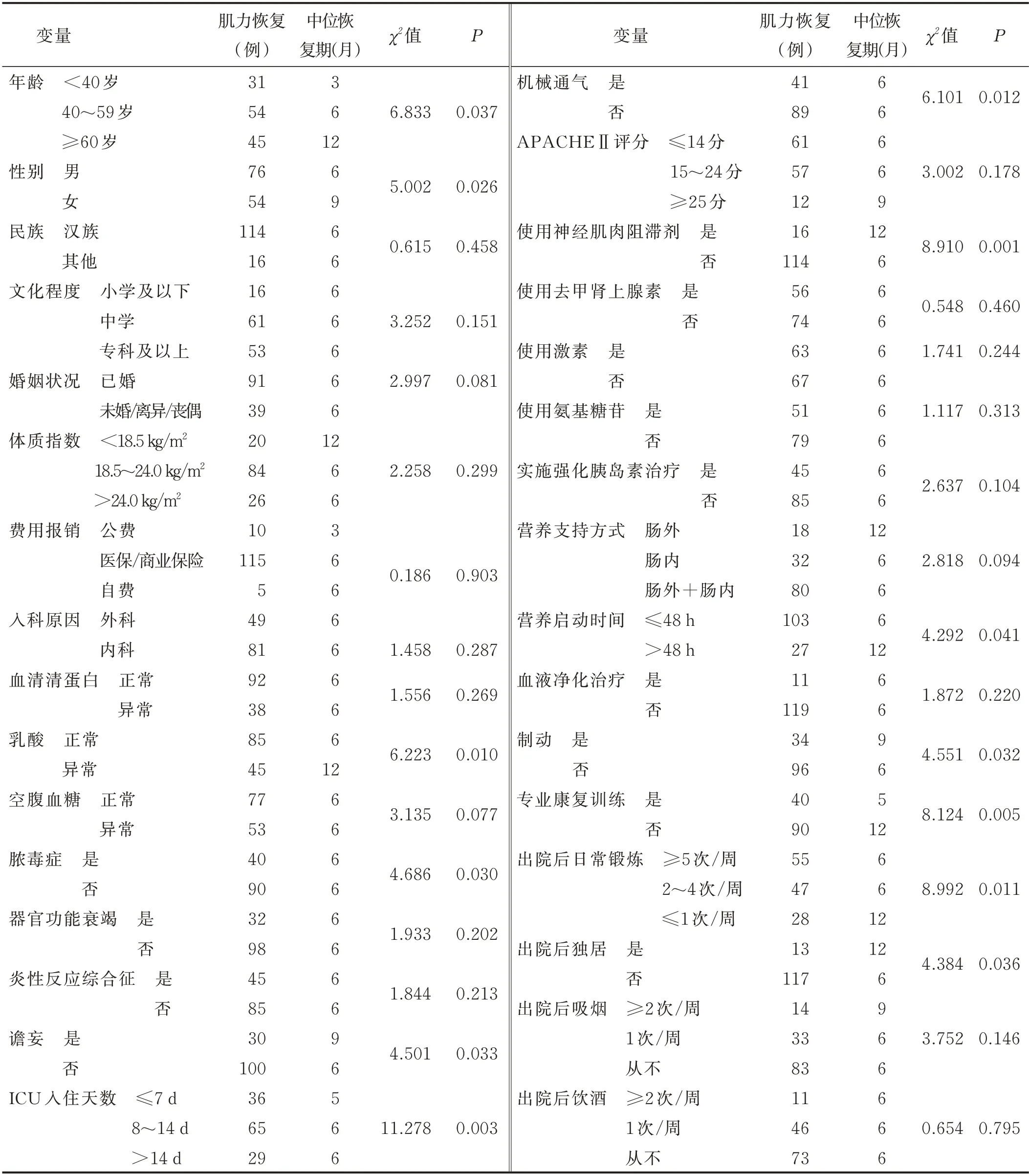

2.3 ICU-AW 病人出院后肌力恢復影響因素的單因素分析 以肌力恢復至≥48 分為終點事件,將基本資料變量進行分組后,使用Log-Rank 檢驗進行單因素分析,見表1。

表1 ICU-AW 病人出院后肌力恢復影響因素的單因素分析(n=130)

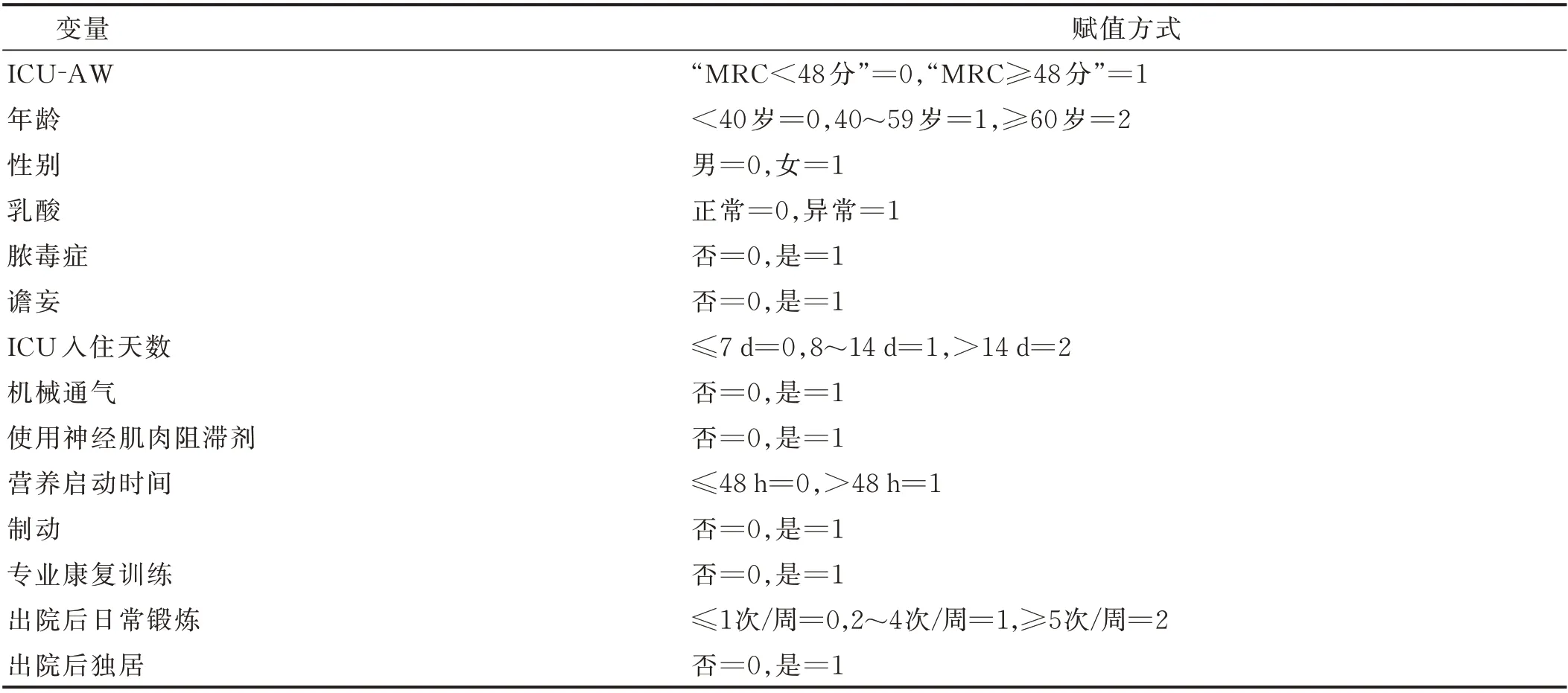

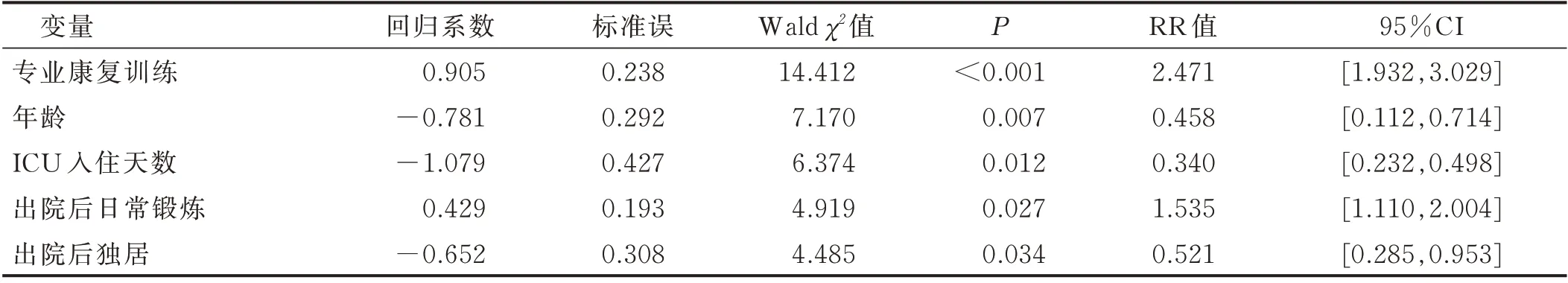

2.4 ICU-AW 病人出院后肌力恢復影響因素的Cox回歸分析 將單因素分析有統計學意義的變量納入Cox 回歸進行多因素分析。變量賦值方式見表2。變量篩選采用向前逐步回歸法,Cox 回歸結果顯示,專業康復訓練(RR=2.471)和日常鍛煉頻率(RR=1.535)是ICU-AW 病人出院后肌力恢復的促進因素,年齡(RR=0.458)、ICU 入住天數(RR=0.340)和獨居(RR=0.521)是肌力恢復的危險因素,詳見表3。

表2 變量賦值方式

表3 ICU-AW 病人出院后肌力恢復狀況的影響因素分析

3 討論

3.1 超60% 病人在出院后6 個月內恢復肌力,超80%在12個月內恢復肌力 本研究結果顯示,ICU-AW病人出院后肌力在逐步恢復。出院后3 個月、出院后6 個月和出院后12 個月,其累積肌力恢復率逐漸遞增,分別為28.4%、62.8%和84.8%,即出院后6 個月內,超60%病人可逐漸恢復肌力,1 年內超80%病人可逐漸恢復肌力。ICU-AW 作為病人常見的嚴重并發癥之一,與病人出院后的死亡風險、機體功能、生活質量等均有明顯關系[2]。對ICU 住院病人進行肌力評價已逐漸成為ICU 醫護人員重點評估的項目之一。目前,國內對ICU-AW 的干預研究多集中于院內早期干預[12-13],對于ICU-AW 病人的院外延續性干預研究較少。給予恰當的指導,促進病人院外恢復也需引起醫護人員的重視。ICU 醫護人員應根據科室實際情況,建立切實可行的隨訪、指導與干預計劃,促進病人更早更快地恢復肌力,降低對生活質量的影響。

3.2 ICU-AW 病人出院后肌力恢復狀況的影響因素 在醫院、社區醫院、康復中心等機構參與專業康復訓練的ICU-AW 病人其肌力恢復狀況明顯優于未參與康復訓練的病人。國外有學者提出,ICU-AW 病人若錯過早期干預時間,后期即使延長康復干預的時間,也將無法獲得預期的效果[14]。但本研究結果顯示,即使是出院后才開始進行專業的康復訓練,其效果依舊顯著。ICU 醫護人員在強調早期干預的同時,不可忽視院外康復訓練對肌力改善的效果,應建議病人出院后就近選擇專業的康復機構進行肌力康復訓練,仍舊可以獲得較為滿意的效果。

年齡也是病人肌力恢復的影響因素之一,年齡越大,肌力恢復狀況越差,該結果與國外的相關研究結果[8]類似。肌功能減退在老年人中十分普遍[15]。老年人骨骼肌蛋白質合成和分解的穩態失衡,肌質蛋白和肌纖維的合成低于分解,從而導致肌肉質量和力量明顯下降[16]。有研究顯示,在住院臥床病人中,老年病人的肌肉損失率是年輕病人的3~6 倍[17]。因此,老年病人不僅容易發生衰弱[18],衰弱的程度也較重,且衰弱發生后的肌力恢復也較慢。可見,不論是衰弱的早期干預還是院外延續性干預,都應特別關注老年病人,通過合理的運動、飲食和生活習慣干預[16],增加老年病人的肌量和肌力,改善運動能力和生活質量。

本研究結果還顯示,ICU 住院天數也可影響病人的肌力恢復,住院時間越長,肌力恢復狀況越差。究其原因:首先,國外有研究報道,病人ICU 住院天數每增加1 d,肌肉力量相對減少3%~11%[7],表明ICU 住院時間越長,病人臥床時間就越長,越容易發生肌肉流失,導致衰弱程度較重,恢復情況不佳;其次,ICU 住院時間長通常情況下表明病人的病情較為嚴重。雖然病人已經治愈出院,但是病情嚴重病人的身體機能恢復仍需一段較長的時間才能實現,這或許也是ICU 住院時間較長的病人肌力恢復較慢的原因之一。因此,醫護人員在病人ICU 入住期間,應定時幫助病人進行床上/床邊的主動/被動運動,對抗肌肉流失,增強心肺功能,縮短ICU 入住時間,促進其肌力恢復。

本研究的日常鍛煉涵蓋了散步、踏步、爬樓梯、打太極拳、伸展運動、力量訓練等常見的日常運動方式,且要求持續時間15 min 以上。回歸分析結果顯示,出院后的日常鍛煉頻率也與病人的肌力恢復相關,日常鍛煉頻率高者,其肌力恢復狀況較好。李秋萍等[19]對衰弱老年人運動鍛煉的最佳證據匯總也表明,≥2 次/周的日常鍛煉頻率對于提高肌力具有積極作用。可見,ICU-AW 病人出院后應在能力范圍內堅持進行日常鍛煉,并至少保證每周2 次以上的鍛煉頻率。鍛煉頻率和鍛煉強度可隨著肌力恢復的程度循序漸進地增加。

出院后非獨居ICU-AW 病人的肌力恢復狀況明顯優于獨居病人。究其原因,可能與以下原因有關。第一,衰弱的病人恢復肌力過程中,需要營養支持,促進肌質蛋白的合成。獨居的病人常缺乏他人照料,且經濟條件較差[20],在日常飲食支持方面有所欠缺。第二,獨居的病人缺乏他人監督,難以形成或堅持良好的飲食和運動習慣。對于獨居的衰弱病人,建議醫護人員可與社區健康服務部門取得聯系,通過上門服務、個性化健康指導計劃、健康追蹤隨訪等,介入到獨居病人的日常康復中。

4 小結

ICU-AW 病人出院后肌力隨時間推移逐步恢復,1 年內超80%病人可恢復肌力。專業康復訓練、年齡、ICU 入住天數、日常鍛煉頻率和獨居是ICU-AW 病人出院后肌力恢復的影響因素。ICU-AW 病人的院外延續性干預需引起醫護人員的重視,建議ICU 醫護人員根據實際情況,建立切實可行的隨訪與干預計劃,指導病人出院后就近選擇專業的康復機構進行肌力康復訓練,鼓勵病人在能力范圍內堅持進行日常鍛煉,通過社區健康服務機構幫助獨居或老年病人,促進病人更早更快地恢復肌力,降低對病人生活質量的影響。