含軟弱夾層邊坡穩定性分析及防治

袁超 湯新能 楊龍 霍振升

K81+750段左側含軟弱夾層高質邊坡,對含軟弱夾層邊坡作了深入的研究和探討,并進行了穩定性評價、對防治方案前后進行了計算研究。對比不同計算方案結果,綜合考慮滑坡規模、安全風險、施工條件、工程造價等,坡面均采用現澆混凝土拱形格+支撐滲溝防護,坡體采用抗滑樁進行支護,可以有效防治含軟弱夾層邊坡失穩。

關鍵詞 山區高速;軟弱夾層;滑坡;穩定性分析

中圖分類號 P642 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)04-0105-03

0 引言

研究區高邊坡位于設計樁號K81+420~K81+750段左側,小里程端處為天橋,大里程端連接路基段。2020年2月前該段已完成開挖,路塹墻基本施作完成,由于非法開采該路段煤質土,左右側邊坡發生大面積的坍塌破壞,并形成天然集水坑,浸泡路基使其松軟。1月20日左側邊坡發生坍塌破壞,K81+620左側路塹墻已被推翻,多處路塹墻出現錯臺現象,左側坡頂發生開裂下沉,最外側縱向開裂距邊坡頂約120 m,縱向裂縫連續長度約400 m。該段邊坡頂及左側房屋裂縫存在持續擴大的跡象,存在較大安全隱患。

為了滿足擬建線路設計要求,使工程順利進行,亟需查明影響線路的滑坡問題,采用工程地質調繪、鉆探、原位測試及室內巖土試驗等綜合勘察手段,對滑坡體進行了專項工程地質勘察工作。

1 工程地質條件

項目區屬低緯山地亞熱帶季風氣候,年溫差小,日溫差大;降水充沛,分布不均,具有夏季多雨、降雨連續集中、強度大、突發性強等特點,是誘發本區地質災害的主控因素之一,對該邊坡工程建設影響較大。根據地質調繪、鉆探及施工揭露,滑坡區覆蓋層主要由第四系殘坡積粉質黏土、煤層及殘積粉質黏土組成,下伏基巖為第三系上新統泥巖等。

滑坡區地貌單元屬構造剝蝕山地地貌區,坡度18~40°,滑坡中部及上部較平緩,坡度約14~22°,坡腳較陡,滑坡下方即為設計道路,坡腳處線路走向約302°,兩者接近直交。

2 滑坡基本特征

2.1 滑坡變形特征

滑坡主體為自然邊坡,平面面積4.4×104 m2,主滑動方向約37°,滑體后緣厚度約8~16 m,中部約15~25 m,前部約10~18 m,平均埋深約17~22 m,滑坡體方量約8.1×105 m3。前后緣相對高差約21 m,坡體中部-后緣地形較緩,坡腳范圍地形較陡,局部坡度超過40°,平面呈平舌狀,剖面上呈近似折線型。

滑坡上方后緣位置處有開裂點,大部分地段見裂縫,在鉆孔周圍見大范圍塌方變形,局部變形十分嚴重。受暴雨及削坡的影響,邊坡產生了坍塌滑動變形,降雨導致巖土體抗剪強度顯著降低,邊坡出現了明顯的失穩滑動跡象。滑坡基本上以后緣及兩側位置處開裂點和裂縫線為界,滑坡整體呈平舌狀展布,剪出口位置位于設計公路上方。

2.2 滑坡成因分析

滑坡是由外界環境改變導致巖土體性質變化,致使坡體剪切破壞產生的。當巖土體自身力學平衡被打破,邊坡就會產生變形破壞。滑坡的控制因素主要包括巖土體自身性質、外部降雨及人工擾動等,各種因素綜合影響著邊坡力學平衡[1-3],具體致災機理分析如下:

首先,從物質構成上看:滑坡地層主要由殘坡積粉質黏土夾煤層構成,滑動軟弱面基本上分布在黏土層及煤層中,土層受長期或者突發強降雨影響后,軟弱土黏結強度及抗剪強度下降,對邊坡的穩定性產生不利的影響,上部覆土層重量不足以產生下滑,裂隙逐漸貫穿至一定深度后,加上坡腳削坡,上部滑體失去支撐而發生滑動破壞,繼而發生牽引式整體破壞,從而形成滑裂面。

其次,從坡體變形活動歷史上看,當形成軟弱帶后,局部的微變形是持續進行的,土體的抗剪強度大為弱化。人工削坡過程中,坡腳開挖深度范圍內的抗滑力逐步消失,變形明顯,表現為各類滑坡裂縫(拉張、剪切、鼓脹)持續發展,滑坡下移加劇。由此可見,人類工程活動及降雨的影響,是滑坡變形破壞的主要外在因素。

從滑坡區水文地質條件分析,滑坡處于山坡中下部,有利于坡面地表水匯集,該區域表層的粉質黏土滲透性較弱,局部中等。降雨是影響地下水動態變化的主要因素,地下水位頻繁的升降,改變了上覆土體的狀態和強度,降雨入滲作用使得邊坡土體抗剪強度急劇下降,進一步弱化了滑動面的抗剪性能,加劇了滑坡發生可能;另外降水還直接增加了滑坡體重量和降低滑動面抗滑力,局部含黏粒較高的部位易形成包水帶,亦增加了下滑力,同樣加速了滑坡的形成與發展。

現場調查表明,坡腳處見路塹墻傾覆,滑坡后緣位置處見有開裂點,大部分地段見裂縫,在鉆孔周圍見大范圍塌方變形,局部變形十分嚴重。受暴雨及削坡的影響,隨著坡腳開挖、卸荷力逐漸增大,導致坡腳抗滑力不斷減少,在上部巖土體下滑力持續作用下,坡體局部出現變形、蠕動,內部較薄弱層逐步形成貫穿型裂縫,坡腳重載擾動、降雨等作用都加劇了滑坡的變形發展,直至失穩破壞。

3 滑坡穩定性分析

3.1 計算剖面的確定

結合現場踏勘和地質資料,類比K81+420-K81+750滑動所分析滑面,滑坡穩定性分析采用傳遞系數法分條塊計算滑坡各段剩余推力,根據鉆孔揭露地層情況繪出滑坡最危險滑動計算剖面。

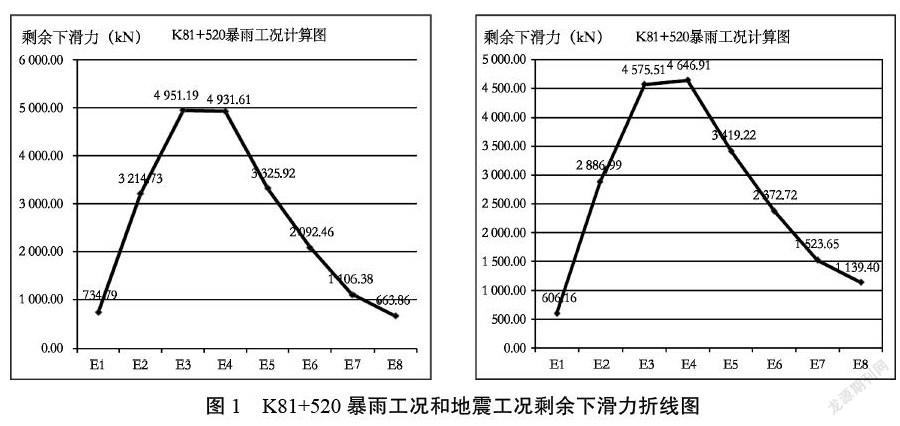

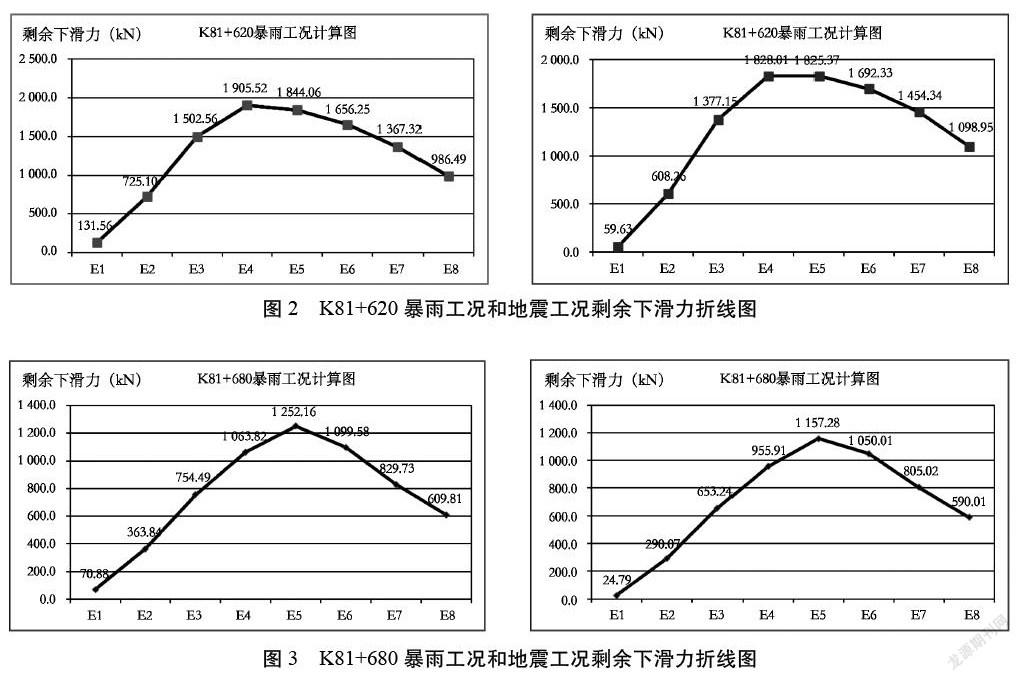

試驗選用K81+520剖面、K81+620剖面和K81+680剖面作為計算剖面,根據實測地面線和潛在滑面線進行條塊劃分,為計算剩余下滑力提供數據。根據地勘鉆孔及地質調查成果,對三個斷面現狀潛在滑面進行反演,以暴雨工況穩定系數0.95~1.05為反演條件,參考當地經驗數據及接近滑坡體中滑動土所取試樣的試驗數據,確定滑帶土力學強度取值。天然重度取19.5 kN/m3、飽和重度取20.0 kN/m3;滑面抗剪強度指標:正常工況粘聚力25.40 kPa、內摩擦角5.76°;暴雨工況粘聚力23.50 kPa、內摩擦角4.6°。上述巖土體重度為取樣試驗值,通過對比,計算所得的抗剪強度參數與取樣試驗值基本一致。

3.2 計算工況

正常工況:自重;非正常工況Ⅰ:自重+暴雨;非正常工況Ⅱ:自重+地震。根據相關設計規范對抗震穩定性計算的有關規定,選擇的計算安全系數如下:正常工況安全系數取1.25,暴雨工況安全系數取1.15,地震工況安全系數取1.05。計算查閱規范,得出水平地震作用系數為0.06g。根據邊坡區的破壞邊界條件和可能失穩方式,滑坡沿最危險滑動面滑動,按此破壞模式,根據公路路基設計規范中傳遞系數法公式計算[4-5]。

根據圖1、圖2、圖3計算結果,可以看出,在正常工況,滑坡處于基本穩定狀態,在暴雨及地震工況,滑坡處于欠穩定或不穩定狀態,因此需要對該滑坡進行治理。

設計采用方形抗滑樁對滑坡進行治理。K81+420~K81+680左側滑坡后緣裂縫距離邊坡坡頂較遠,在10 m平臺上設置雙排1.5*2.0 m方形抗滑樁、梅花形布設,樁后平臺寬2 m、樁間距5 m、樁長25 m,共103根;K81+680~K81+750左側滑坡后緣裂縫距離邊坡坡頂較近路段,在10 m寬平臺設置1.5*2.0 m方形抗滑樁、樁間距5 m、樁長25 m、共14根。由于滑坡導致K81+44處的車行天橋樁基變形,為了確保車行天橋右側樁基的穩定,在K81+440天橋右側一級平臺中部布設1.5*2.0 m方形抗滑樁,樁間距5 m,樁長25 m,共5根。防護后穩定性計算結果表明,在后緣裂縫距離邊坡坡頂較遠路段最大剩余下滑力為1 523.65 kN/m,后緣裂縫距離邊坡坡頂較近路段最大剩余下滑力為829.73 kN/m,布設抗滑樁均滿足樁身配筋和樁頂位移工程要求。

4 結論

對于含軟弱層的邊坡應采用“裂縫封閉,外圍截水、前緣排水及路基引水”的綜合處治原則,坡面已產生的地表裂縫采取封填夯實,防止坡面水直接由裂縫下滲;對挖方路段設置截水措施,路基左側開挖坡面及坡體設置深層排水孔;滑坡體內存在上層滯水,應加強坡腳部位的引、排水設置;利用滑坡周界范圍外邊溝,引流坡面水,使之不進入滑坡區。坡體防護設計采用抗滑樁進行強支擋,坡面防護時,邊坡采用放坡、平臺加寬,采用現澆混凝土拱形格+支撐滲溝防護。

參考文獻

[1]王志勇. 含軟弱夾層巖質邊坡穩定性分析研究[D]. 長沙:中南大學, 2003.

[2]杜明慶, 王旭春, 王寧. 基于ABAQUS強度折減法的邊坡穩定性分析[J]. 青島理工大學學報, 2012(4): 10-14.

[3]劉立平, 楊實君, 李英民. 軟夾層參數對邊坡動力特性的影響分析[J]. 重慶大學學報(自然科學版), 2007(5): 31-34.

[4]劉明維, 鄭穎人. 基于有限元強度折減法確定滑坡多滑動面方法[J]. 巖石力學與工程學報, 2006(8): 1544-1549.

[5]鄭穎人, 趙尚毅. 有限元強度折減法在土坡與巖坡中的應用[J]. 巖石力學與工程學報, 2004(19): 3381-3388.

1059501705244