探析裝機容量對短期風電功率預測準確率的影響

國家電投集團廣西電量有限公司運營服務分公司 吳文倩 侯夢玲

由于風電是一種間歇性、波動性的電源,大規模風電的接入對電網的穩定帶來新挑戰[1-2]。因此,電網想要合理安排運行方式和應對措施,就要求風電場必須開展風電功率預測工作[3],提前預測風電功率的波動,以提高電網的安全性、可靠性和接納風電的能力。但由于風速是一種很難精確預測的天氣要素,風電功率預測屬于時空高分辨率的精確預報,加之風速的湍流特性和隨機性,技術上存在較大的難度[4]。在我國南方,山地風電場受到局地小氣候影響,風機尾流效應、局地狹管效應等造成風速突變、波動,風速變化規律更是難以捕捉,因此準確的風電功率預測一直是風電行業的重點研究方向。

根據南方電網2020版《南方區域風電場并網運行及輔助服務管理實施細則》[5]對風電功率預測的有關要求,并網風電場需定時向電力調度機構報送短期功率預測和超短期功率預測結果,其中短期風電功率預測時效為未來1~3d,預測準確率需達到80%以上,超短期風電功率預測時效為未來15min~4h,預測準確率應達到85%以上,否則將產生相應的電量考核。但實際上,由于數值天氣預報對于短期風速預測的精準捕捉還普遍存在技術上的難度,因而風電場常因短期風電功率預測準確率達不到電網要求發生考核事件,嚴格的考核措施給風電企業帶來運行壓力和經濟損失。

風電功率預測及風速預測方法已有許多學者開展相關研究,Emilio G[6]等利用支持向量機(Support Vector Machines)方法在風電功率預測系統中增加了回歸步驟以提高預測準確率,Julija Tastu[7]等提出了能夠捕獲風力發電預測誤差的非線性模型,并討論了模擬這種結構的能力,余江[8]等在風速預測方面提出了持續法和基于時間序列的超短期風速的修訂方法——AR模型以及短期風速訂正預報方法——NEW AR模型,王彬濱[9]等提出了一種諧波分析與人工神經網絡(ANN)相結合的24h短期風速數值預報的訂正方法,蔡禎祺[10]利用神經網絡自學習功能對數值天氣預報風速序列進行修正,并利用曲線擬合及BP神經網絡方法對短期風電輸出功率進行預測。以上研究主要針對預測的統計校正方法,但由于風電功率預測在電力行業中具有廣泛、長期的實際應用,風電功率預測準確率除了數值天氣預報數據、風電功率預測模型等原理性因素相關,還與風電場現場諸多因素密切相關,其主要影響因素包括實時輸入數據、風機運行狀態、風電場管理、信息對稱性等。主要影響因素及具體影響因子劃分如下。

實時輸入數據:風機運行數據、測風塔數據;風機運行狀態:覆冰、限電、風機越限運行、風機設備老化(偏航誤差、啟停延誤、出力不足)、風機通訊故障(軟件、硬件);風電場管理:計劃檢修、運行策略調整、故障排查處理、風機投產進度;信息對稱性:預測廠家數據、主機廠家數據、中調上傳數據。

在風電功率預測諸多影響因素中,風電場投產進度、即風電場裝機容量對風功率預測準確率影響十分顯著,根據南方電網《南方區域風電場并網運行及輔助服務管理實施細則》,短期風電功率預測準確率及考核電量計算公式如下:

1 風電場裝機容量對短期風電功率預測準確率影響

1.1 數據和方法

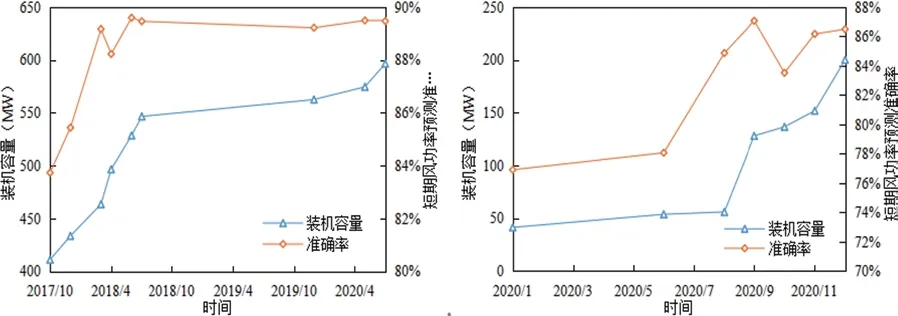

獲取廣西地區A、B、C三個山地風電場短期風電功率預測準確率、風機投產時間、裝機容量數據,其中A風電場于2015年投產,短期風電功率預測準確率及裝機容量數據時間為2017年10月1日至2020年12月1日;B風電場和C風電場于2019年投產,短期風電功率預測準確率及裝機容量數據時間為2020年1月1日至12月31日。對裝機容量與短期風電功率預測準確率之間的關系進行橫向、縱向比較分析,首先比較同一時期不同裝機容量風電場短期風功率預測準確率關系;其次以風機投產時間為節點,分析不同時期平均短期風電功率預測準確率和裝機容量的關系。

1.2 裝機容量與短期風電功率預測準確率相關性

不同裝機容量風電場短期風電功率預測準確率分析。統計A、B、C三個風電場2020年短期風電功率預測準確率及其裝機容量分別如下:平均短期風電功率預測準確率89.57%、85.84%、84.81%;風電場裝機容量(MW)597.5、200、100。可看出風電場裝機容量越大,平均短期風電功率預測準確率也越高。

其次,對同一風電場不同時期裝機容量與短期風電功率預測準確率的關系進行分析。其中,A風電場、B風電場因裝機容量較大,風機投產時間長,其中A風電場風機分9批次投產,B風電場則為7批次。C風電場因裝機容量較小,風機投產批次少,樣本數據不足,暫不開展分析。可看出,在不同時期裝機容量與短期風電功率預測準確率具有良好的正相關性(圖1),相關系數分別為0.83、0.75,由此可知,同一風電場隨著風電場裝機容量不斷增加,短期風電功率預測準確率有相對應的上升趨勢。

圖1 A(左)、B(右)風電場在不同時期裝機容量與短期風電功率預測準確率相關性

2 影響機理

短期風電功率預測準確率受風電場裝機容量影響明顯,其原因可從預測尺度、功率波動容納能力等方面進行分析。

2.1 預測尺度原因

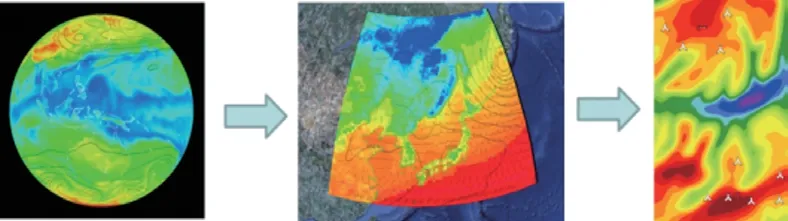

中期數值天氣預報是所有氣象預測(包括風電功率預測)的基礎數據,其預測模式為網格預測。目前常見的中期數值天氣預報有GFS(美國國家環境預報中心)、ECMWF(歐洲中期天氣預報中心)以及CMA(中國氣象局)等,其預報產品的網格尺度一般在25~50km左右。由于風功率預測尺度一般在1km以下,因此需對中期數值天氣預報結果進行物理降尺度計算(圖2)。

圖2 中期數值天氣預報降尺度過程示意圖

降尺度可理解為通過數學物理方法將大網格數據降為小網格數據,需大型計算機進行層層計算,且計算中使用的數學方程采取了很多近似和假設過程。風電場裝機容量越大,意味著風電場的面積也越大,在風電功率預測過程中,預測對象尺度越大,需進行降尺度計算的次數越少,初始場數據(即中期數值天氣預報)的預測精度能夠最大限度地保留,因此計算難度較小,預測精度可以得到保證;而預測對象尺度越小,降尺度計算次數越多、計算難度越大,預測精度也就越難把控。

同時,由于在降尺度過程中使用了近似和假設過程,當預測對象需要進行多次降尺度計算時,可能出現降尺度網格預測結果因為某個近似過程放大隨機誤差或產生系統偏差,從而導致在某一預測時段出現數據預測精度被降低的情形。對此,部分風電功率預測供應商也采取有效應對措施,采用CFD(計算流體力學)將網格預測風速推演至風機點預測風速,結合人工神經網絡等數學統計方法得出單臺風機的功率預測數值,使得網格氣象預測誤差得到有效改善,從而進一步減少短期風電功率預測偏差。

2.2 功率波動容納能力原因

功率波動的容納能力是裝機容量對短期風電功率預測準確率影響的主要原因。由于風是不確定的,山地風電場受到地形因素影響,經常產生局地強對流天氣、湍流、狹管效應等現象。若風電場容量和面積小,應對山地小氣候引起的功率波動容納能力不足,容易造成實測功率和預測功率偏差加大,預測準確率降低;而風電場容量和面積越大,山地小氣候引起的局部風速、功率陡升容易被整個風電場平均,因此出現整體風速突變的概率較小,從而使風電功率預測準確率隨之提高。

2.3 其他原因

在管理方面,相對于小容量風電場,大容量風電場風機和集電線路眾多,即使出現部分風機故障、集電線路跳閘等情況時,對風電場總體出力影響也比較小,因此引起風電功率預測偏差擴大的風險較小。而小容量風電場集電線路少,部分風電場可能僅有2條集電線路,出現某條集電線路跳閘時,可能會影響風電場近半的出力,因此容易導致風電功率預測偏差加大。在設備方面,大容量風電場一般會建立3~4座測風塔,以全面掌握風電場實際測風數據,對風電功率預測模型校正帶來一定的提升效果,小容量風電場一般建立1座測風塔甚至不建立測風塔,可能會對風電功率預測模型校正效果帶來一定影響。

除此之外,大容量風電場在特定時段對風電功率預測也可能帶來不利影響。風機有效歷史運行數據是風電功率預測模型校正的重要因素,由于大容量風電場建設期較長,一般可長達2~3年,隨著風電場建設過程中裝機容量不斷增長,同一風速下風電場所對應的風電出力持續增加,導致風機歷史運行數據只能在裝機容量相對穩定的某個時段內有效應用于風電功率預測模型校正,否則可能引起風電功率預測偏差。在風電場建設完成后,風機歷史運行數據才能長期穩定應用于模型校正。而在小容量風電場,由于建設周期短,這種風電出力不穩定的情況則可能只持續半年或一年左右。

從上文結果來看,裝機容量對風電功率預測準確率主要還是正面影響,對于裝機容量大、建設周期長而導致風電功率預測不穩定的情況,主要解決辦法是加強風電場設備管理,確保風機在分批投產的各個時段內風機運行數據的有效性。同時通過提高風電功率預測模型校正的頻率,及時將有效風機運行數據應用于風電功率預測模型中,以提高建設期風電功率預測準確率。

綜上,隨著清潔能源裝機容量的不斷擴大,電網對于風電企業的管理也日趨規范,準確的短期風電功率預測對提高風電企業競爭力有著不可忽視的作用。通過對短期風電功率預測準確率影響因素及機理進行研究,有助于風電企業采取有效應對措施,不斷提高短期風電功率預測準確率。