軟弱夾層特性對順傾邊坡地震動力響應的影響研究

梁學斌

【摘 要】?為了研究軟弱夾層特性對于邊坡動力響應的影響,利用FLAC3D建立某一含軟弱夾層順傾邊坡的模型進行動力加載。歸納出如下結論:波阻抗反映了應力波在巖石中穿透和反射的能力,響應與邊坡的波阻抗比成正比;隨著夾層厚度的增加,坡肩的動力響應隨之增大,坡面放大系數整體呈現出相對先慢后快再慢的增大趨勢;坡肩的響應對夾層傾角不敏感,但隨著夾層傾角的增大,高程較低處就出現很大的放大系數,易發生“擠出破壞”。軟弱夾層的存在控制邊坡的動力響應,會加劇邊坡的動力響應,使邊坡更易破壞,實際工程中應對軟弱夾層加以重視。

【關鍵詞】動力響應; 軟弱夾層; FLAC3D; 波阻抗; 順傾邊坡

1 邊坡動力響應研究

隨著西部經濟的發展,越來越多的重大基礎設施都將建在地質條件復雜和構造活躍的山區。而西南山區地處青藏高原東緣,構造活動強烈,地震頻發,地震誘發坡體失穩破壞所造成的經濟損失遠遠超過地震本身直接造成的損失。因此對于邊坡的動力穩定性問題的研究就變得尤為緊迫。響應問題作為邊坡動力穩定性的基礎,是非常值得深入研究的一個問題。這一問題的研究對于減少地震引發邊坡失穩破壞,保障眾多國家重點工程的建設安全和順利完工,具有非常重要意義。

對于邊坡動力響應的研究,已經取得了很多成果。祁生文[2]等通過數值分析對均質邊坡動力響應規律進行研究,發現邊坡動力響應的位移速度加速度三量放大系數等值線在邊坡剖面上分布具有節律性的特點。徐光興[2-3]等利用振動臺試驗與三維有限差分程序數值模擬對比分析均質土坡的動力響應問題,發現邊坡對輸入地震波存在垂直放大和臨空面放大作用。范剛等[5]進行順層巖質邊坡的大型振動臺試驗,并利用試驗結果對順層巖質邊坡動力破壞模式的能量判識方法進行了研究。這些成果都促進了對邊坡動力響應問題的進一步認識。一般而言邊坡在地震作用下的響應存在趨表效應和高程效應兩種現象。

含軟弱夾層的邊坡在西南山區中廣泛存在,但對含軟弱夾層順傾邊坡的動力響應仍停留于定性描述階段,未開展大量系統性的研究工作。本文針對某一含軟弱夾層的巖質邊坡進行數值模擬研究,運用有限差分軟件FLAC3D建立概化模型,選取不同的地震加載工況,研究軟弱夾層波阻抗、厚度、傾角等因素對邊坡動力響應的影響。這一問題的研究對于減少地震引發邊坡失穩破壞,保障眾多國家重點工程的建設安全和順利完工,具有非常重要意義。

2 計算模型與參數選取

2.1 計算模型

依據鄭穎人等[8]提出的最佳模型邊界要求:坡腳到左端邊界的距離為坡高的1.5倍,坡肩到右端邊界的距離為坡高的2.5倍,上下邊界總高為坡高的2倍。模型坡高取30 m,坡度為60°,軟弱夾層傾角分別為順傾10°、18°、26°,在坡頂的出露位置為距離坡肩37.5 m處,模型總長137.32 m。模型分為三部分,分別為基巖,軟弱夾層以及上覆層建立如圖 1所示的概化邊坡模型。

在坡面、軟弱夾層內以及距離右側邊界30 m處的坡內分別布置A、B、C三列監測點編號從下到上遞增編號,用以監測地震作用下位移、速度、加速度等的時程變化過程。模型總共14 080個單元,模型網格最大尺寸1 m。邊坡本構關系采用彈塑性模型,即莫爾-庫侖屈服準則。模型底部設靜態邊界條件,模型四周設自由場邊界。地震加速度時程換算為應力時程加載到模型底部,輸入方向為水平向右。

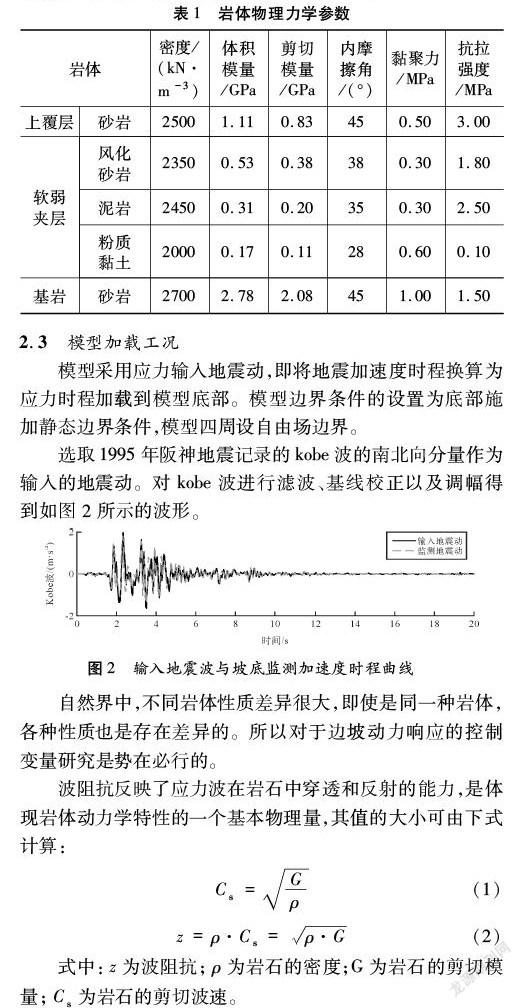

2.2 物理力學參數

結合前人的經驗、實際工程并參考巖土工程勘察設計手冊,模型各部分的物理力學參數取值見表 1。

2.3 模型加載工況

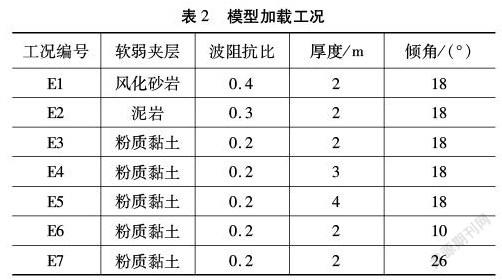

模型采用應力輸入地震動,即將地震加速度時程換算為應力時程加載到模型底部。模型邊界條件的設置為底部施加靜態邊界條件,模型四周設自由場邊界。

選取1995年阪神地震記錄的kobe波的南北向分量作為輸入的地震動。對kobe波進行濾波、基線校正以及調幅得到如圖 2所示的波形。

本文定義波阻抗比為軟弱夾層的波阻抗與基巖的波阻抗之比。

為了探明軟弱夾層特性對邊坡動力響應的影響,在前人研究的基礎上,本文選取了坡體波阻抗比、軟弱夾層厚度以及傾角三種因素作為研究對象,設計了7種加載工況,地震波輸入方向為水平向右。模型的加載工況,見表 2。

為了考察模型正確性,在模型底部位置布置監測點,監測模型底部D3點的加速度時程,與輸入的加速度時程進行比較。本文以E3工況為例,由圖 2可看出輸入的加速度與底部監測的加速度基本一致。表明模型建立正確,地震動輸入方式正確。

3 邊坡動力響應規律分析

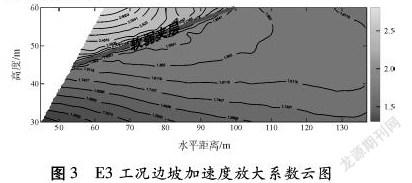

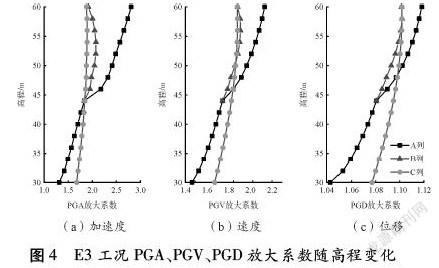

邊坡動力響應的重點是坡面響應。所以對A、B、C三列監測點的加速度、速度、位移響應進行對比分析。定義放大系數為邊坡內任一點的響應值與坡底(D3)處響應值的比值。這里以E3工況為例,對邊坡動力響應規律進行整體分析。

邊坡基座以上部分的加速度放大系數云圖見圖 3,可以看出邊坡在軟弱夾層之上的區域的出現了明顯的放大效應,表現為高程放大效應和臨空面放大效應,在坡腳處對地震波傳播有抑制作用。

三列監測點峰值加速度PGA、峰值速度PGV以及峰值位移PGD放大系數隨高程變化見圖 4,可以看出隨著高程的增加,加速度、速度和位移的放大系數都在增大。由于坡腳處存在抑制效應,所以在高程小于45 m處表現出坡面的響應值小于坡內;但在高程大于45 m處,坡面的PGA、PGV、PGD放大系數均明顯大于坡內,在坡頂處,坡表的響應值都達到最大。分析原因是因為軟弱夾層的存在使邊坡的動力響應更加劇烈。

綜合分析可知軟弱夾層的存在會加劇邊坡的動力響應。由于軟弱夾層上下兩側存在巖體之間的接觸面,地震波入射時會發生強烈的折射和反射,導致軟弱夾層之上的上覆層發生能量聚集,表現出顯著的放大效應,更易發生破壞,在實際工程中遇到這類巖體結構應當采取相應措施來減輕這些不利的影響。

4 動力響應影響因素分析

從上一節的分析可知,地震響應主要體現在軟弱夾層以上的區域;根據以往的研究成果也可知,動力作用下坡表的響應要大于坡內。所以本節選取A列測點的數據進行分析。

4.1 波阻抗比對邊坡響應影響

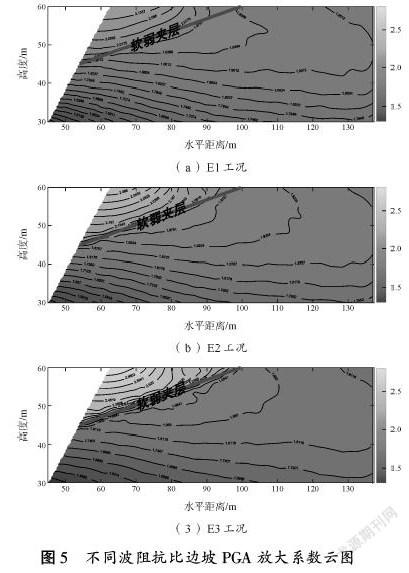

為了研究邊坡的波阻抗比對于邊坡動力響應的影響,對E1、E2、E3三種工況的結果進行對比分析。E1、E2、E3三種工況的軟弱夾層分別為風化砂巖、泥巖和粉質黏土,對應的波阻抗比為0.4、0.3、0.2。由圖 5可看出當邊坡的波阻抗比較大時,軟弱夾層附近響應的變化率沒有明顯的差異。而隨著邊坡波阻抗比的減小,上覆層的響應逐漸增強,并且能量更加集中在坡肩部位,在軟弱夾層內邊坡PGA的放大系數迅速增大,隨著波阻抗比的減小,地震波入射發生的反射和折射加劇,導致坡表在45 m以上區域的響應程度加劇,云圖出現明顯的分層。

分析邊坡響應隨高程變化(圖 6),在45 m以下區域邊坡的三種響應基本相同,但是在45 m以上的區域,圖中曲線都出現了轉折,不同波阻抗比邊坡的響應開始出現差異。其中,波阻抗比為0.2的模型發生的轉折最大,不同模型的放大系數差別最大。其中加速度放大系數分別為放大了2.2、2.5和2.8倍。

隨著波阻抗比的減小,地震波入射發生的反射和折射加劇,導致坡表在45m以上區域的響應程度加劇,響應與邊坡波阻抗比成反比。波阻抗比越小,加速度放大系數云圖分層越明顯,而不同邊坡在基巖部位的響應差異不大。波阻抗比可以理解為限制地震波發生反射和折射的能力。軟弱夾層的強度越低,放大效應越明顯。

4.2 夾層厚度對邊坡響應影響

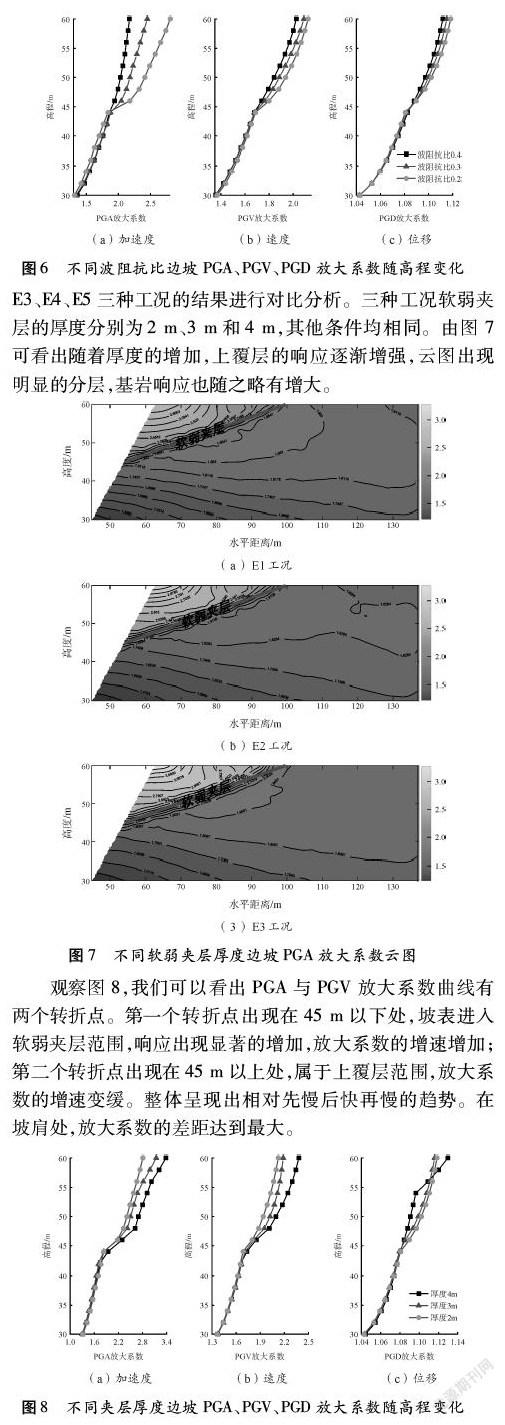

為了研究軟弱夾層厚度對于邊坡動力響應的影響,對E3、E4、E5三種工況的結果進行對比分析。三種工況軟弱夾層的厚度分別為2 m、3 m和4 m,其他條件均相同。由圖 7可看出隨著厚度的增加,上覆層的響應逐漸增強,云圖出現明顯的分層,基巖響應也隨之略有增大。

觀察圖 8,我們可以看出PGA與PGV放大系數曲線有兩個轉折點。第一個轉折點出現在45 m以下處,坡表進入軟弱夾層范圍,響應出現顯著的增加,放大系數的增速增加;第二個轉折點出現在45 m以上處,屬于上覆層范圍,放大系數的增速變緩。整體呈現出相對先慢后快再慢的趨勢。在坡肩處,放大系數的差距達到最大。

軟弱夾層與基巖和上覆層相比,對響應的放大更明顯,會加劇邊坡的動力響應。并且還會影響到上覆層的響應,夾層越厚,坡表的響應就越劇烈。

4.3 夾層傾角對邊坡響應影響

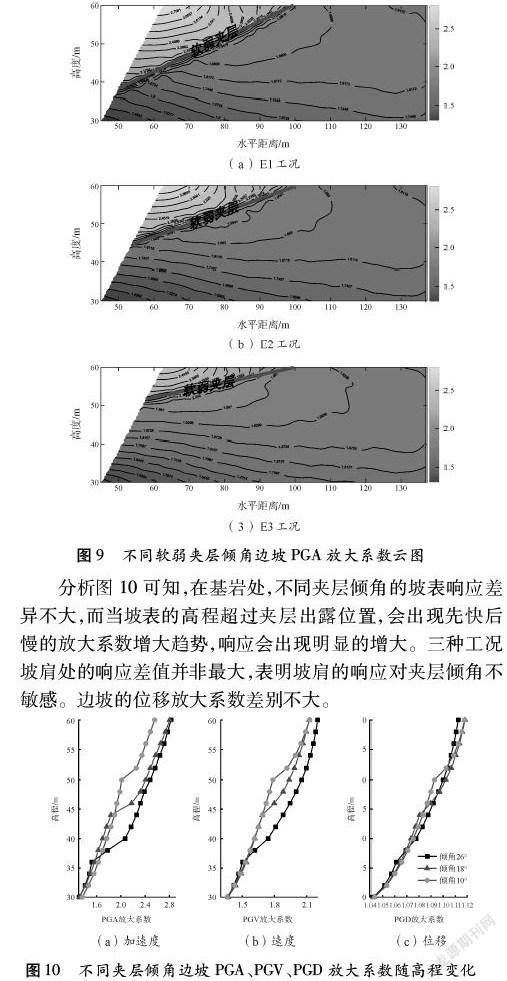

為了研究輸入軟弱夾層傾角對邊坡動力響應的影響,對E7、E3、E6三種工況的結果進行對比分析。三種工況夾層傾角分別為10°、18°、26°,在坡面的出露高程分別為51.26 m、45 m和37.56 m,其他條件均相同。由圖 9可看出隨著軟弱夾層傾角的增大,坡肩處的加速度放大系數逐漸增大,而夾層之下基巖的響應則無明顯差異。

分析圖 10可知,在基巖處,不同夾層傾角的坡表響應差異不大,而當坡表的高程超過夾層出露位置,會出現先快后慢的放大系數增大趨勢,響應會出現明顯的增大。三種工況坡肩處的響應差值并非最大,表明坡肩的響應對夾層傾角不敏感。邊坡的位移放大系數差別不大。

隨著夾層傾角的增大,能量聚集的區域增大,在坡肩附近,坡肩處的PGA都增大了2.5倍以上,當夾層傾角較大時,坡面響應在高程較低的地方就達到了較大的放大系數。地震作用下更易發生“擠出破壞”。含有出露于坡表的軟弱夾層的邊坡,在地震作用下更容易發生失穩,這種邊坡在工程中應當被引起重視。

5 結束語

通過對模型進行數值計算,研究軟弱夾層參數對邊坡動力響應的影響,歸納出如下幾點結論:

(1)軟弱夾層的存在會加劇邊坡的動力響應,夾層之上坡肩的區域會發生能量聚集,表現為高程放大效應和臨空面放大效應,邊坡更易發生破壞。

(2)隨著波阻抗比的減小,地震波入射發生的反射和折射加劇,導致坡表在45 m以上區域的響應程度加劇,響應與邊坡波阻抗比成反比,波阻抗比越小,加速度放大系數云圖分層越明顯,而不同邊坡在基巖部位的響應差異不大。

(3)隨著夾層厚度的增加,上覆層的響應逐漸增大,基巖的響應也略有增大,坡表響應增大趨勢比較強烈的區域出現在軟弱夾層范圍內,放大系數曲線整體呈現出相對先慢后快再慢的趨勢;

(4)隨著軟弱夾層傾角的增大,能量聚集的區域也越來越大,高程較低處坡面就出現了較大的放大系數,坡肩的PGA都增大了2.5倍以上但是不同工況的差距不大,含有出露于坡表的軟弱夾層的邊坡,在地震作用下容易發生“擠出破壞”失穩。

參考文獻

[1] 祁生文,伍法權,孫進忠.邊坡動力響應規律研究[J].中國科學E輯:技術科學,2003(S1):28-40.

[2] 徐光興,姚令侃,高召寧,等.邊坡動力特性與動力響應的大型振動臺模型試驗研究[J].巖石力學與工程學報,2008(3):624-632.

[3] 徐光興,姚令侃,李朝紅,等.邊坡地震動力響應規律及地震動參數影響研究[J].巖土工程學報,2008(6):918-923.

[4] 范剛,張建經,付曉,等.含軟弱夾層順層巖質邊坡動力破壞模式的能量判識方法研究[J].巖土工程學報,2016,38(5):959-966.

[5] 范剛,張建經,付曉.含泥化夾層順層和反傾巖質邊坡動力響應差異性研究[J].巖土工程學報,2015,37(4):692-699.

[6] 言志信,張劉平,曹小紅,等.地震作用下順層巖質邊坡動力響應規律及變形機制研究[J].巖土工程學報,2011,33(S1):61-65.

[7] 劉漢香,許強,周飛,等.含軟弱夾層斜坡地震動力響應特性的振動臺試驗研究[J].巖石力學與工程學報,2015,34(5):994-1005.

[8] 鄭穎人,趙尚毅,張魯渝.用有限元強度折減法進行邊坡穩定分析[J].中國工程科學,2002(10):57-61+78.

[9] 唐云波,劉炎,相晨琳.汶川地區含軟弱層巖質邊坡地震響應研究[J].路基工程,2018(6):114-118.

[10] Y.M. Cheng,T.Lansivaara,W.B. Wei. Two-dimensional slope stability analysis by limit equilibrium and strength reduction methods[J]. Computers and Geotechnics,2006,34(3).

[11] 劉漢香,周逸飛,李欣.層狀復合巖體邊坡動力特性及地震響應特性的振動臺試驗研究[J/OL].巖石力學與工程學報:1-14[2021-0209]

[12] 乃麒元.基于強度折減法和正交試驗設計的邊坡穩定性分析[J].四川建筑,2020,40(6):122-123.

3870501908250