肌內(nèi)效貼對腦性癱瘓合并流涎患兒的療效觀察*

石立業(yè),陳白云,黃姣姣,王艷麗,馬彩云,高 超

(鄭州大學(xué)附屬兒童醫(yī)院/河南省兒童醫(yī)院/鄭州兒童醫(yī)院,河南 鄭州 450000)

有研究表明,我國腦性癱瘓(腦癱)患兒流涎發(fā)病率為25%~35%[1],對患兒社交、心理、日常生活活動能力均可帶來不利影響。腦癱患兒口腔運(yùn)動控制障礙和吞咽障礙是造成流涎的重要原因[2]。肌內(nèi)效貼具有增加感覺輸入及促進(jìn)肌肉收縮等功效,目前被廣泛用于康復(fù)治療中。有研究表明,肌內(nèi)效貼具有改善口腔運(yùn)動控制能力及吞咽障礙能力[3-4]。本研究將肌內(nèi)效貼技術(shù)用于腦癱合并流涎患兒治療中取得了一定臨床療效,現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1資料

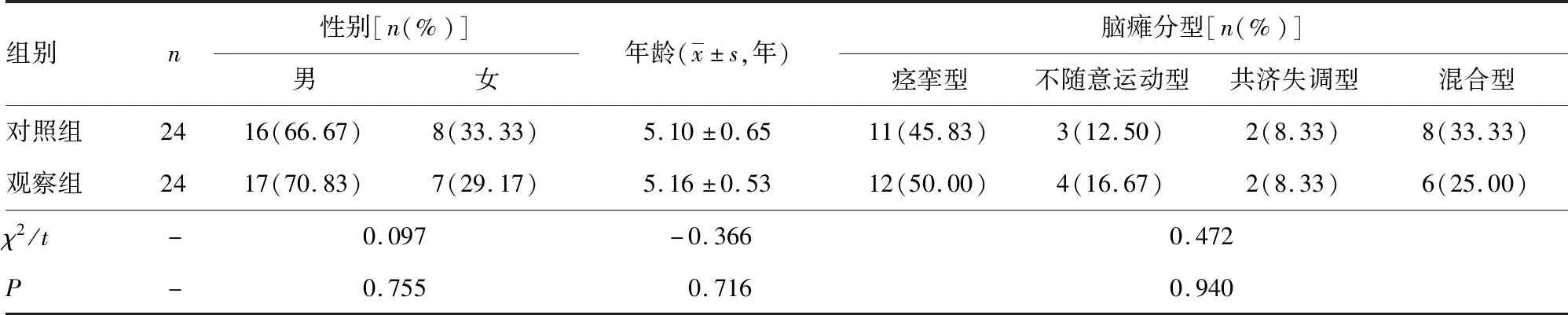

1.1.1一般資料 選取2020年6-12月本院康復(fù)科收治的腦癱合并流涎患兒48例,診斷參考2015版腦癱診斷標(biāo)準(zhǔn)[5]。其中男33例,女15例;年齡4~6歲。采用隨機(jī)數(shù)字表法分為觀察組和對照組,每組24例。2組患兒性別、年齡、腦癱分型等一般資料比較,差異均無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 2組患者一般資料比較(n=48)

1.1.2納入標(biāo)準(zhǔn) (1)經(jīng)教師流涎分級法(TDS)[6]評定為Ⅱ~Ⅴ 級;(2)韋氏智力評估大于或等于70分。

1.1.3排除標(biāo)準(zhǔn) (1)患有口部炎癥;(2)單純口咽部畸形;(3)癲癇;(4)合并嚴(yán)重心、肝、腎等并發(fā)癥;(5)伴遺傳、代謝疾病及染色體異常等先天性疾病;(6)有腦炎、腦創(chuàng)傷史;(7)既往服用或現(xiàn)在服用可能影響唾液分泌的藥物。

1.2方法

1.2.1治療方法

1.2.1.1對照組 予以常規(guī)康復(fù)治療及流涎護(hù)理干預(yù)。常規(guī)康復(fù)治療參照《吞咽障礙評估與治療》[7]進(jìn)行。口部肌肉感知訓(xùn)練:(1)依據(jù)患兒具體情況對患兒面頰、口周、口腔內(nèi)外唇舌等部位采用牙刷、海綿棒、冰等進(jìn)行不同的感覺刺激,誘發(fā)吞咽動作,并進(jìn)行相關(guān)功能訓(xùn)練。(2)冷熱交替刺激[8]。采用蘸有0~5 ℃冰水棉簽和蘸有50~55 ℃溫?zé)崴拿藓灲惶娌了⒒純嚎谇火つぃ煌瑫r,告知患兒棉簽的冷熱及試管的冷熱。口部肌肉運(yùn)動訓(xùn)練:(1)下頜、唇、舌等部位的運(yùn)動,進(jìn)行下頜運(yùn)動訓(xùn)練,糾正下頜異常姿勢,包括下頜開、閉活動、張力性咬合反射,張口位下頜穩(wěn)定性訓(xùn)練等。(2)唇運(yùn)動訓(xùn)練,包括展唇、嘟唇、咂唇運(yùn)動,休息位時的閉唇訓(xùn)練等。(3)舌運(yùn)動訓(xùn)練,包括上抬、前伸、左側(cè)擺、右側(cè)擺、彈響、攪拌等。訓(xùn)練中囑患兒主動吸吮吸管或吸棉簽,主動吞口水。以上相關(guān)動作10次為1組,每次2組,每天1次,共治療4周。流涎護(hù)理干預(yù)包括飲食攝入、清潔護(hù)理等。

1.2.1.2觀察組 在常規(guī)康復(fù)治療及流涎護(hù)理干預(yù)基礎(chǔ)上使用肌內(nèi)效貼治療(威海海格瑞醫(yī)療器械有限公司,注冊證號:魯威械備20170039號)。采用“O”形和“Y”形扎貼,用75%乙醇棉簽擦拭皮膚,脫去皮下脂液。(1)“O”形貼法:兩端不裁剪,中段對半裁剪,以中段上下中點(diǎn)為錨分別固定于人中和下唇對應(yīng)區(qū)域,兩端向外以中等拉力拉伸,與唇外圍輪廓貼合。(2)“Y”形貼法:患兒取仰頭位,在甲狀軟骨處采用一條“Y”形貼布,錨點(diǎn)固定在下頜下沿,寬度約1 cm,需避開舌骨,不然會阻礙舌骨向前、向上的運(yùn)動,尾端貼布以自然拉力沿舌骨兩側(cè)貼至環(huán)狀軟骨上緣兩側(cè)。“Y”形和“O”形貼布同步貼扎,由同一名言語主管治療師進(jìn)行貼扎,每3天更換1次,共治療4周。

1.2.2觀察指標(biāo) 2組患兒均于治療前、治療后4周進(jìn)行評估,所有評估均由同一名言語主管治療師進(jìn)行評定。

1.2.2.1口部運(yùn)動功能評價 口運(yùn)動評分[9]:(1)下頜運(yùn)動,包括下頜前伸、向左側(cè)移、向右側(cè)移、張開、閉合;(2)唇運(yùn)動,包括外展、嘟唇、閉合、咂唇;(3)舌運(yùn)動,包括上抬、前伸、左側(cè)擺、右側(cè)擺、彈響。共14項(xiàng),每項(xiàng)6個等級,每個等級均為 0~5分,70 分為滿分,分值越高表示運(yùn)動能力越好。

1.2.2.2反復(fù)唾液吞咽測試(RSST) RSST是一種評定隨意吞咽反射誘發(fā)功能的方法,由日本學(xué)者才藤榮一于1996年提出[10]。檢查者將手指放在患兒喉結(jié)及舌骨處,觀察吞咽時喉結(jié)及舌骨向上越過手指,30 s期間反復(fù)空吞咽的次數(shù),5~8次(≥5次)為正常,<5次為異常。

1.2.2.3TDS分級評定 采用TDS分級[6]評定2組患兒治療前后流涎癥狀:(1)Ⅰ級為不流涎;(2)Ⅱ級為小量或偶爾流;(3)Ⅲ級為不時地流;(4)Ⅳ級為經(jīng)常流,但不成線;(5)Ⅴ級為成線地流,胸前常常弄濕。

1.2.3療效判定標(biāo)準(zhǔn) 參照TDS[7]判斷療效:(1)顯效為癥狀減輕2級及以上或達(dá)到1級(不流涎即痊愈);(2)有效為癥狀減輕1級;(3)無效為治療前后無改善。總有效率=(顯效例數(shù)+有效例數(shù))/總例數(shù)×100%。

2 結(jié) 果

2.1治療情況 2組患兒在治療周期內(nèi)均完成了相應(yīng)治療,觀察組患兒無貼扎過敏及其他不耐受不適,無病例脫落。

2.22組患兒治療前后口部運(yùn)動功能比較 2組患兒治療前口部運(yùn)動功能比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05);2組患兒治療后口部運(yùn)動功能均較治療前明顯改善,且觀察組患兒改善更明顯,差異均有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組患兒治療前后口部運(yùn)動功能比較分)

2.32組患兒治療前后RSST比較 2組患兒治療前RSST比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05);2組患兒治療后RSST均較治療前明顯改善,且觀察組患兒改善更明顯,差異均有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組患兒治療前后RSST結(jié)果[n(%)]

2.42組患兒治療前后TDS分級比較 2組患者治療前TDS分級比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。2組患者治療后TDS分級均較治療前明顯改善,且觀察組患兒改善更明顯,差異均有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表4。

表4 2組患兒治療前后TDS分級結(jié)果[n(%)]

2.52組患兒臨床療效比較 觀察組患兒總有效率明顯高于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表5。

表5 2組患兒臨床療效比較

3 討 論

腦癱患兒常常由于口腔運(yùn)動功能和吞咽功能較差導(dǎo)致口腔內(nèi)唾液不能被有效清除,常合并流涎癥狀。口腔準(zhǔn)備期患兒不能有效控制口腔肌肉的速度和力量、下頜活動幅度減小及被動閉合嘴唇困難。口腔推送期吞咽反射啟動困難,食物要多次吞咽。另外,由于吞咽反射延遲,吞咽后食物滯留于咽部容易造成腦癱患兒延后反流唾液增多[11]。

傳統(tǒng)的物理治療方法通過口面部感知覺和口部運(yùn)動功能的刺激緩解流涎癥狀,但腦癱患兒神經(jīng)功能障礙影響皮膚的敏感性和口周肌肉張力,導(dǎo)致患者無法有效清除口腔分泌物,口水溢于唇外[12]。肌內(nèi)效貼具有改善運(yùn)動及姿勢控制、增加感覺輸入、調(diào)整肌肉力量等功能。陳歡等[13]發(fā)現(xiàn),肌內(nèi)效貼用于治療腦癱患者吞咽障礙,可有效改善腦癱患兒口部運(yùn)動功能,減輕流涎癥狀。陳柱等[14]認(rèn)為,通過唇周的“O”形貼扎,促進(jìn)口輪匝肌向錨的位置聚攏收縮,增加了患者閉攏嘴唇的自我感覺注意,從而減輕流涎等癥狀。王少華[15]研究表明,通過應(yīng)用肌內(nèi)效貼的“Y”形貼扎治療可更好地誘發(fā)吞咽反射,改善吞咽過程的運(yùn)動協(xié)調(diào)性。

鑒于口腔運(yùn)動不協(xié)調(diào)是腦癱患兒吞咽障礙合并流涎的重要原因之一,將肌內(nèi)效貼技術(shù)用于此類患兒的臨床治療中具有可行性。本研究通過口部運(yùn)動評估、TDS分級、RSST評估了肌內(nèi)效貼治療腦癱患兒流涎的效果,結(jié)果顯示,觀察組患兒治療4周后肌內(nèi)效貼在口部運(yùn)動功能、TDS分級、RSST評估等指標(biāo)均高于對照組,總有效率也高于對照組。說明肌內(nèi)效貼可通過對口輪匝肌的運(yùn)動控制,使口唇閉合,提高吞咽頻率,從而減少腦癱患兒流涎。MIKAMI等[3]研究也表明,應(yīng)用肌內(nèi)效貼貼于口輪匝肌區(qū)域后口部運(yùn)動功能改善,減輕了流涎癥狀,與本研究結(jié)果具有一致性。

肌內(nèi)效貼治療腦癱合并流涎的可能治療機(jī)制:(1)肌內(nèi)效貼貼于口唇周圍激活了口唇周圍皮膚上的感受器,增強(qiáng)了觸覺及本體感覺輸入,整合肌肉筋膜,并提供可能抑制或促進(jìn)口輪匝肌運(yùn)動的感覺刺激,增強(qiáng)溫度覺等強(qiáng)本體覺[16];(2)通過改善靜態(tài)本體覺,預(yù)防和改善運(yùn)動性疲勞[17];(3)肌內(nèi)效貼對皮膚感覺的刺激和力的作用具有近似于治療師手部接觸引導(dǎo)的作用,能長時間持續(xù)給予誘導(dǎo)動作的信息,有效提升活動效能[18-19];(4)在肌內(nèi)效貼創(chuàng)造的學(xué)習(xí)環(huán)境下使患兒更好地學(xué)習(xí)口唇運(yùn)動,增強(qiáng)對口面肌群的協(xié)同運(yùn)動及對流涎的自我管理[14]。

綜上所述,肌內(nèi)效貼可有效改善腦癱患兒合并流涎的臨床癥狀,促進(jìn)吞咽功能的恢復(fù)。另外,肌內(nèi)效貼治療鮮有不良反應(yīng)的發(fā)生,便于臨床治療。但本研究樣本量較少,臨床觀察時間尚短,今后會擴(kuò)大樣本,延長觀察時間,盡可能得出更客觀、準(zhǔn)確的研究結(jié)果,以期為臨床提供更多參考。

志謝:特別感謝宜昌市第一人民醫(yī)院肖文武醫(yī)師給予的指導(dǎo)。