基于經絡辯證經皮穴位電刺激在乳腺增生癥治療中鎮痛作用的臨床研究

2022-03-21 23:48:24梁晶劉勉

中國典型病例大全

2022年3期

梁晶 劉勉

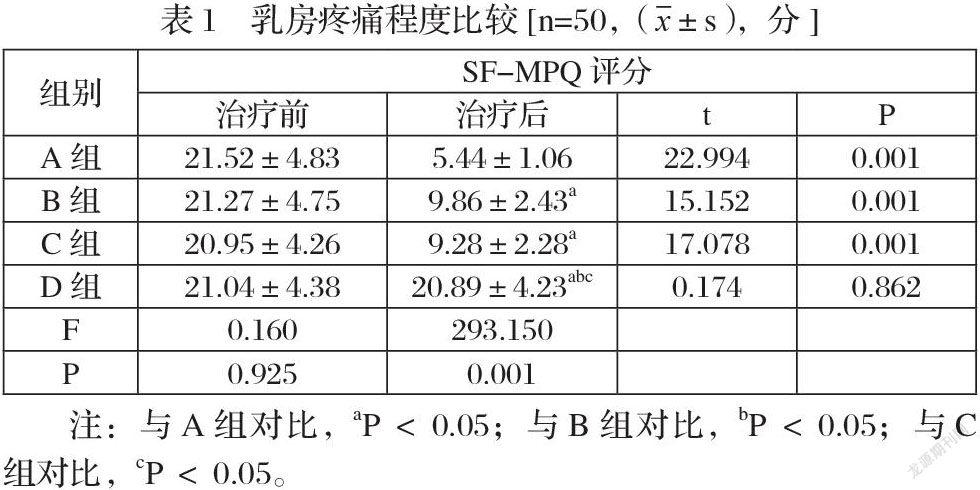

摘要:目的 探究基于經絡辯證經皮穴位電刺激在乳腺增生癥治療中的鎮痛作用。方法 將2019.10~2020.12本院200例乳腺增生癥患者納入研究,根據隨機數字表法分為A組(經絡辯證經皮穴位電刺激治療)、B組(常規取穴經皮穴位電刺激治療)、C組(常規取穴電針治療)、D組(假穴位經皮電刺激治療)各50例,觀察4組治療前(首次就診時)、治療后(治療3個療程后)簡式McGill疼痛問卷量表(SF-MPQ)評分變化及不良反應發生情況。結果 A、B、C三組治療后SF-MPQ評分均低于治療前,同時A組低于同時期的B、C、D組,B組低于D組,比較有統計學差異(P<0.05),但D組治療后與治療前比較無統計學差異(P>0.05),同時B、C組治療后SF-MPQ評分比較無統計學差異(P>0.05);4組在治療期間均未發生暈針、皮疹等不良反應。結論 基于經絡辯證經皮穴位電刺激可顯著緩解乳房疼痛情況,同時無明顯不良反應,治療乳腺增生癥安全有效。

關鍵詞:經絡辯證;經皮穴位電刺激;乳腺增生癥;鎮痛作用

【中圖分類號】R737.9 【文獻標識碼】A 【文章編號】1673-9026(2022)03--01

乳腺增生癥是常見的乳腺良性疾病,主要病因為內分泌失調,主要表現為乳房疼痛、結節狀態或腫塊,若未及時治療,可能誘發癌變[1]。中醫治療乳腺增生癥有獨特優勢,認為氣滯血瘀證的治療要點在于行氣、活血、化瘀,經皮穴位電刺激作用于特定的穴位可發揮相應的療效。但常規低頻電刺激治療時多常規選取穴位,未能結合乳房的痛點選擇更具針對性的治療穴位。鑒于此,本院在2019.10~2020.12期間積極開展基于經絡辯證經皮穴位電刺激治療,取得滿意度的療效及安全性,現分析如下。……

登錄APP查看全文