動脈瘤栓塞術聯合腦脊液置換治療動脈瘤性蛛網膜下腔出血的效果

2022-03-21 23:48:24毛桂康王玨何挺

中國典型病例大全

2022年3期

毛桂康 王玨 何挺

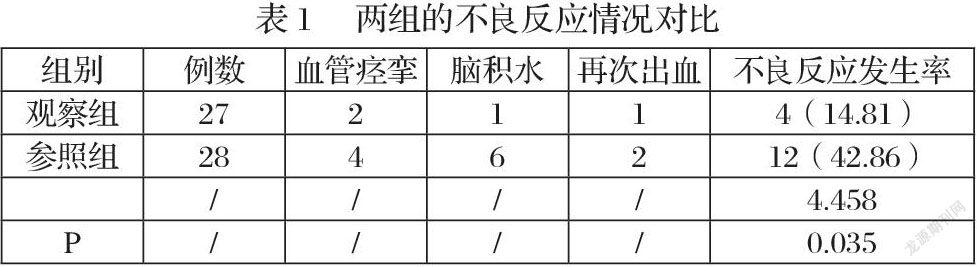

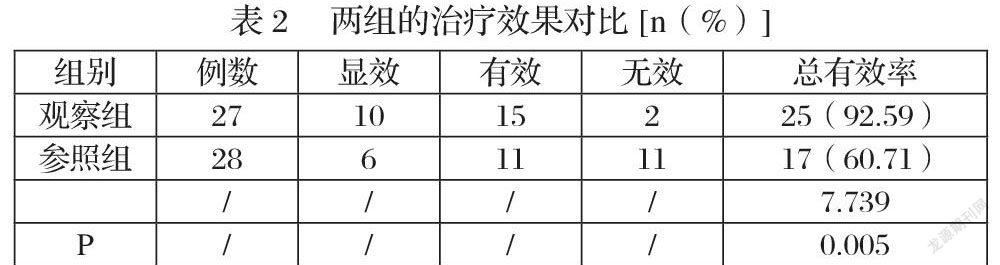

摘要:目的 分析動脈瘤栓塞術聯合腦脊液置換治療動脈瘤性蛛網膜下腔出血的效果。方法 回顧性本院2017年9月-2020年9月期間收治的55例動脈瘤性蛛網膜下腔出血患者的臨床資料,依據掛號先后順序將其分為參照組(n=28)及觀察組(n=27),兩組患者均采用不同的治療方案,參照組用動脈瘤栓塞術治療,觀察組用動脈瘤栓塞術聯合腦脊液置換治療,分析兩組的不良反應情況、治療效果,并針對分析結果進行比較。結果 治療后,觀察組不良反應發生率為14.81%,參照組為42.86%,參照組的不良反應情況顯著高于觀察組,差異有統計學意義(P<0.05);治療后,觀察組治療總有效率為92.59%,參照組為60.71%,觀察組顯著高于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 動脈瘤栓塞術聯合腦脊液置換治療動脈瘤性蛛網膜下腔出血能提高患者的治療效果,且不良反應發生率較低,安全性較高,值得在臨床治療上使用。

關鍵詞:動脈瘤栓塞術;腦脊液置換治療;動脈瘤性蛛網膜下腔出血

【中圖分類號】R543.1+6 【文獻標識碼】A 【文章編號】1673-9026(2022)03--01

顱內動脈瘤破裂是導致動脈瘤性蛛網膜下腔出血的主要因素,發病急,而且較嚴重,增加了患者的死亡率。當患者到院后會先接受腦、心臟等CT檢查,然后及時為其提供動脈栓塞術治療,提高腦部積血等產物的清除速度,保障患者生命安全,但手術后患者腦部依然存在再出血、腦積水、腦血管痙攣等并發癥的風險。本院在使用動脈瘤栓塞術聯合腦脊液置換治療后,降低了動脈瘤性蛛網膜下腔出血患者的顱內壓,保障了腦結血的清除效力,降低了患者不良反應發生概率,提高了患者的康復效果,詳見如下內容。……

登錄APP查看全文