針刀松解配合電針治療椎動脈型頸椎病療效觀察

覃喜揚

摘要:目的 觀察針刀松解配合電針治療椎動脈型頸椎病(CSA)的臨床療效、頸椎曲度測量值變化。方法 80例患者隨機分為試驗組和對照組,每組40例。試驗組采用針刀松解配合電針治療,對照組采用電針治療,比較兩組治療效果。結果 試驗組治療總有效率低于對照組,癥狀積分低于對照組,頸椎曲度測量值高于對照組(P<0.05)。結論 采用針刀松解配合電針治療CSA 療效較好,能更有效地改善患者頸椎生理曲度及臨床癥狀。

關鍵詞:椎動脈型頸椎病;針刀;電針;頸椎生理曲度

【中圖分類號】R653 【文獻標識碼】A 【文章編號】1673-9026(2022)03--01

椎動脈型頸椎病(CSA)是指在頸椎骨質增生、小關節紊亂、頸肌攣急等內外因素作用下,導致椎-基底動脈受到不同程度壓迫,或刺激交感神經,出現相應的癥狀[1]。主要表現為眩暈或伴惡心、嘔吐、耳鳴、聽力下降,或有下肢突然無力猝倒,伴意識清醒,偶爾有肢體麻木、感覺異常,以上癥狀與頸部位置改變有關[2]。本研究中,筆者選擇針刀配合電針進行臨床觀察,探討兩種方法聯用在CSA 中的治療效果及對患者頸椎生理曲度的影響,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

選取貴港市中醫醫院2019年3月-2021年5月門診符合診斷標準[3]的80 例患者,采用隨機數字表法分為試驗組和對照組,每組40 例。試驗組中男16 例,女24 例;年齡27~65 歲,平均(45±6)歲;病程1~35 個月,平均(2.83±1.65)個月。對照組中男17 例,女23 例;年齡26~63 歲,平均(44±6)歲;病程1~32 個月,平均(2.23±1.16)個月。兩組資料數據相比無差異(P>0.05),可對比。

2 治療方法

2.1 對照組

對照組予以電針治療。指導患者取坐位或側臥位,選取百會、風府、天柱(雙)、風池(雙)、雙側頸夾脊2~4穴等穴位作為針刺部位。腧位定位均依據中華人民共和國國家標準《腧穴名稱與定位》(GB/T 12346-2006)[4]。引導患者放松頸部肌肉,穴位區常規消毒,施針者使用0.3 mm×25mm華佗牌一次性針灸針,常規針刺,采用平補平瀉法,得氣后,以風池與天柱、一側頸夾脊取2穴,左右各二組穴位連接KWD-808I脈沖治療儀,選疏密波,50Hz,電流強度以患者耐受為度, 留針過程中,需留意觀察患者是否感覺不適。

2.2 試驗組

試驗組在電針治療基礎上加用針刀松解治療。患者俯臥位,充分暴露后頸部,選擇上下項線之間、C1-5橫突、C2棘突兩旁、枕下肌群壓痛點及肌腱附著處壓痛點、結節點。每次選擇4-6個點、用龍膽紫做標記。常規皮膚消毒,鋪無菌孔巾,帶無菌手套。局部2%利多卡因浸潤麻醉,針刀在選擇點垂直或斜刺或平刺迅速進入。進針至穿過肌筋膜遇有阻力時或固定手指上感覺到肌肉痙攣,則可開始順肌纖維走向以縱行剝離為主,粘連嚴重者可輔以橫行鏟剝1-3次;然后針刀深入直達骨面,待有強烈酸脹感,再縱行疏通,橫向剝離,刀下有松動感后出刀;并讓刀口自然出血15-30s后再按壓止血,最后用創可貼貼敷刀口預防感染。

兩組均以6d為1個療程,休息1d,進入下一個療程治療,連續治療2個療程。

3 治療效果

3.1 觀察指標

3.1.1 癥狀體征評分

每位治療前后采用臨床癥狀、體征評分值評定[5]。眩暈、頭痛、惡心、嘔吐、耳鳴、旋頸等6 項,每項0~4 分,0分為無癥狀,4分為癥狀嚴重,總分24 分,評分與癥狀體征成正比。

3.1.2 頸椎曲度測量

采用Borden法,A線為樞椎齒狀突后上緣至第七頸椎椎體后下緣的連線,B線為各頸椎椎體后緣的連線,C線為A、B線間最寬處的垂直距離,即為頸椎曲線的深度,C線正常值為12土5mm。

3.2 療效標準

采用《中藥新藥臨床研究指導原則》[6]中的療效指數進行評定。

療效指數=[(治療前評分-治療后評分)/治療前評分]×100%。治愈:原有眩暈癥狀體征消失或基本消失,能參加正常勞動和工作,療效指數≥90%;顯效:原有癥狀明顯減輕,基本勞動不受影響, 70%≤療效指數<90%;有效:原有癥狀有所減輕,基本工作受到不同程度影響,30%≤療效指數<70%;無效:原有眩暈癥狀、體征無改善。

3.3 統計學方法

SPSS22.0軟件分析數據,計量資料(x±s)-t,計數資料[n(%)]-x2,P<0.05表示差異明顯。

3.4 治療結果

3.4.1 兩組臨床療效比較

試驗組愈顯率和總有效率分別為87.5%、97.5%,均優于對照組的70.0%、82.5%(P<0.05)。詳見表1。

3.4.2 兩組治療前后癥狀體征評分比較

兩組治療前癥狀體征評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組治療后癥狀體征評分均比治療前降低(P<0.05),且試驗組低于對照組(P<0.05)。詳見表2。

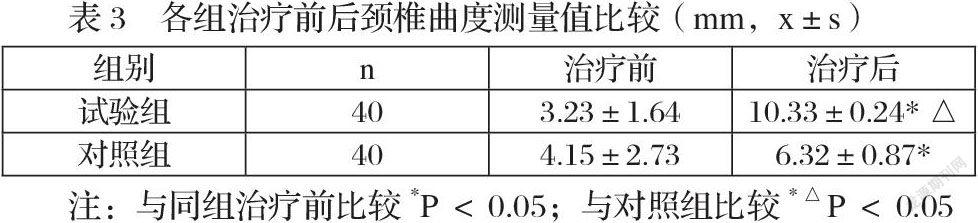

3.4.3 兩組治療前后頸椎曲度測量值變化比較

結果示,各組治療前頸椎曲度測量值差別不大(P >0.05)。治療后各組頸椎曲度測量值均比治療前改善(均P <0.05),且試驗組改善均優于對照組(均P <0.05)。

4 討論

CSA歸屬中醫學“眩暈”、“項痹”范疇,乃本虛標實之癥,多由外傷、勞損及年邁體衰等因素造成機體虛弱、正氣不足,風寒濕熱之邪毒乘虛而入,以致頭頸部經脈營衛失和,筋脈失養,疏泄不利而引發眩暈等癥狀[7]。

針刀是由金屬材料做成的在形狀上似針又似刀的一種針灸用具。針刀療法是一種具有中醫特色的新療法。針刀醫學認為人體組織損傷最根本的病理機制是動態平衡失調。頸椎小關節及周圍軟組織的動態力學平衡遭到破壞,導致椎小關節失穩,引起頸椎椎體整體或局部發生位移,而這種位移位使頸椎生理曲線產生偏曲、僵直等,頸部周圍軟組織受到牽張、痙攣,穿行于橫突孔內的椎動脈在這種變化中發生迂曲、痙攣、受到卡壓,致椎-基底動脈供血不足。

針刀通過對病變組織進行剝離、切割、松解,能顯著改善局部組織的滲出增生,松解粘連,消除斑痕組織和促進鈣化物的吸收,從而消除代謝產物對椎動脈、交感神經的刺激,同時解除病變組織對頸椎神經血管造成的壓迫,為椎-基底動脈供血提供了良好的“通路”。同時,采用針刀治療可有效解除軟組織的痙攣狀態,令韌帶和肌肉組織等的彈性恢復,調節肌肉緊張粘連,恢復頸椎的力學平衡,改善頸椎生理曲度,從而擴張其椎動脈血管內徑,增加椎動脈血流速度,改善腦部血供,消除眩暈等癥狀。

針刺是目前治療骨科疾病效果較為顯著的中醫治療方式之一。百會為督脈與足太陽經交會穴,為諸陽之會,可升舉陽氣,帥血上榮髓竅。風府、天柱、風池、頸夾脊等穴位于人體的頸部,與椎動脈比較靠近,穴下的神經非常豐富,針刺可有效緩解頸椎疼痛及頭部疼痛,明顯改善頸椎局部微循環障礙,提高椎-基底椎動脈血流量,改善腦供血狀況,進而緩解或消除臨床癥狀眩暈等癥狀。而電針疏密波是疏波和密波交替出現的組合波形,可克服單一波形易產生電適應的缺點,引起肌肉節奏性的舒縮,加強淋巴循環、血液循環及離子的運轉[8],有效促進局部血液循環、改善血管及肌肉痙攣,恢復頸椎的力學平衡,以達治療目的[9]。

綜上所述,針刀松解配合電針治療CSA的臨床效果理想,值得推廣。

參考文獻:

[1]周秉文,陳伯華.頸肩痛.2版.北京:人民衛生出版社,2010:240-241.

[2]胡幼平,劉穎,張鐳瀟,等.電針不同波形治療椎動脈型頸椎病的臨床隨機對照研究[J].中華中醫藥雜志,2015,11(30):4192-4194.

[3]韋英成,梁曉行,吳肖梅,等.醫用臭氧水穴位注射治療椎動脈型頸椎病臨床觀察[J].上海針灸雜志,2020,8(39):1068-1072.

[4]國家技術監督局.中華人民共和國標準經穴定位.北京:中國標準出版社,2006:20.

[5] 李思斌,袁繪,李正祥,等.脊柱微調手法治療神經根型頸椎病的臨床療效觀察[J].中國現代醫生,2014,52(8):148-150.

[6] 鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則(試行)[S].北京:中國醫藥科技出版社,2002:346-349.

[7]修忠標,劉洪,劉晶,等.小"T"針刀松解配合手法治療椎動脈型頸椎病臨床觀察[J].遼寧中醫藥大學學報,2017,12(9):16-18.

[8] 楊向紅,王彥青,高秀,等.電針對神經痛大鼠的治療作用及機制初探.針刺研究,2001,26(3):210-212.

[9]孫嬌,趙輝.小針刀定點松解枕下肌群治療椎動脈型頸椎病的臨床療效研究[J].中國保健營養,2018,28(31):83.

3262501908216