近20年我國傳統武術研究的文獻計量及可視化分析

黃家富 王敬浩

華南師范大學體育科學學院,廣東 廣州 510006

武術是中華民族傳統體育項目的瑰寶,武術項目作為一個整體,既包括競技武術,也包括傳統武術。“傳統武術是武術發展之源,是武術發展的根基”。傳統武術是指“誕生于農耕文明社會,至今依然主要依托于民間習武群落,以拳種為基本單位的各種武術流派和門派的總稱”。傳統武術一直是武術研究領域的重要組成部分,近年來國內學者對其進行了大量研究,并取得了豐碩的科研成果。通過對研究領域成果的梳理和總結,掌握研究動態,發現研究不足,推斷研究趨勢,有利于加強理論體系構建和促進學科發展,傳統武術領域的研究亦是如此。因此,本研究借助CiteSpace V軟件,以中國知網中近20年(2001-2020年)傳統武術研究領域的核心文獻為研究對象,對其作者、機構、關鍵詞進行共現分析,并對關鍵詞進行聚類分析和突發性分析,繪制相應的知識圖譜進行解讀,分析近20年傳統武術研究領域的基本特征、研究熱點及趨勢,以期為后續研究提供研究思路與方向。

1 資料與方法

1.1 數據來源

本文以“傳統武術”為主題詞在中國知網(CNKI)數據庫進行檢索,期刊來源為北大核心和CSSCI,時間跨度為2001-2020年,檢索近20年我國傳統武術研究的相關文獻。檢索時間為2021年1月24日,共檢索出995篇與傳統武術相關的期刊論文,通過進一步篩選,最終獲得有效文獻753篇。

1.2 研究方法

本文采用文獻計量法,借助CiteSpace(5.7.R3)軟件和Microsoft Excel 2019工具對753篇文獻進行科學知識圖譜可視化分析,并以定量與定性相結合的方法對文獻的年發文量、作者、機構以及關鍵詞進行分析。CiteSpace軟件是由陳超美教授研發的適用于多元、分時、動態復雜的網絡分析可視化應用軟件,該軟件是基于Java語言程序對特定領域文獻進行計量,以探尋學科領域演化的關鍵路徑和知識拐點,并通過一系列可視化知識圖譜來反映學科研究熱點、演化過程以及學科發展前沿。

2 結果與分析

2.1 傳統武術研究領域的基本特征

2.1.1 發文量分析

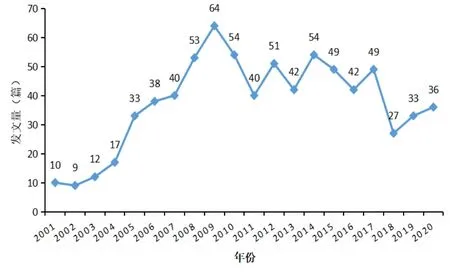

文獻數量的變化趨勢是反映某一研究領域發展狀況的重要標志。因此,為了直觀展現近20年我國傳統武術研究領域的發展現狀,本文將753篇傳統武術文獻按年份進行統計分析,繪制出傳統武術研究的年發文量變化趨勢圖(圖1)。近20年來,我國傳統武術研究成果整體呈直線增長趨勢,并且可分為2個階段。第1階段為2001-2009年,該階段我國傳統武術發文量逐年增長,由2001年的10篇增長到2009年的64篇,增長了6倍,發文量在2009年達到頂峰,為64篇;第2階段為2010-2020年,該階段我國傳統武術發文量呈明顯的波浪式增長,并在2010年和2014年出現峰值,發文量均為54篇。

圖1 2001-2020年傳統武術研究發文量趨勢圖

2.1.2 核心作者及合作關系分析

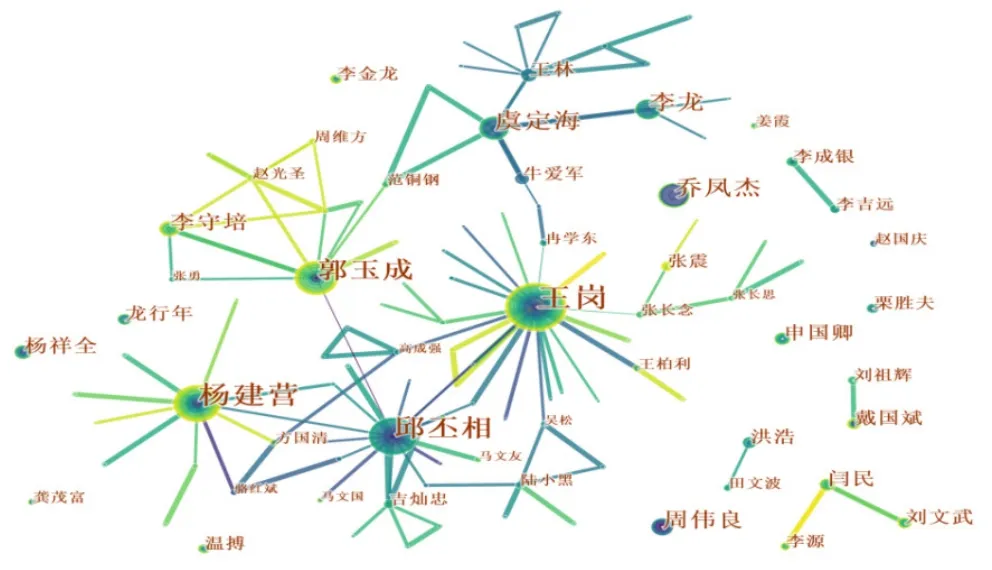

文章作者作為科學研究的主體,通過分析作者之間合作關系的特征,可體現該研究領域的核心作者合作網絡結構。本文將納入的753篇傳統武術文獻導入CiteSpace中,節點類型選擇Author(作者),其余設置與上述一致,運行軟件生成了作者共現圖譜(見圖2)。

圖2 傳統武術研究核心作者與合作網絡分布

圖譜中的每個節點代表一個作者,節點大小代表作者發文量的數量,線條數量以及粗細程度代表作者之間的關聯強度。由此可以看出,王崗、楊建營、邱丕相、郭玉成、虞定海、喬鳳杰、周偉良、李龍的節點最明顯,表明以上學者在傳統武術研究領域中的發文量較多。圖2也顯示我國傳統武術研究領域已形成部分科研團隊,例如以王崗、楊建營、邱丕相、郭玉成、虞定海為核心的主要科研團隊,這些團隊所包含的科研人員最豐富、團隊內部的合作關系最緊密。還有一些“兩兩合作”的研究團隊,例如戴國斌和劉祖輝、洪浩和田文波等。此外,還有許多獨立研究的學者,這說明傳統武術研究領域深受眾多學者的歡迎。

基于作者合作知識圖譜的分析結果以及普賴斯(Price)定律中核心作者的計算公式:M≌0.749×√Nmax,M為核心作者發文量閾值,Nmax為發文最多的作者論文數。本文中Nmax為30,根據公式得出M=4.1,取整數為4,因此可以確定發文量為4篇及以上的作者是我國傳統武術研究領域中的核心作者,共有50人。其中傳統武術研究領域中研究成果最豐碩的是王崗、楊建營、邱丕相和郭玉成,發文量分別為30篇、24篇、23篇、21篇;其次是虞定海、喬鳳杰、李龍、周偉良和李守培,發文量均在10篇以上。

2.1.3 科研機構分析

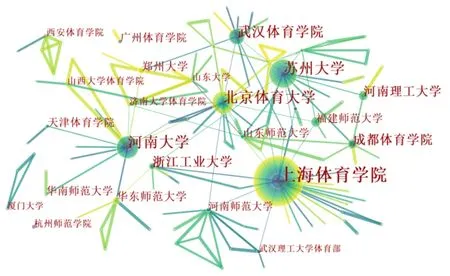

科研機構的分布和數量可直接體現該研究領域的主要力量和影響力分布。本文將納入的傳統武術文獻導入CiteSpace,節點類型選擇Institution(機構),運行軟件生成圖3所示的科研機構共現圖譜。圖譜中的每個節點代表1個科研機構,每條連線代表科研機構之間的合作關系,節點大小代表科研機構的發文量。由此表明,傳統武術是眾多科研機構的研究領域,且機構間的合作關系較為緊密。傳統武術研究領域形成了以上海體育學院、蘇州大學、北京體育大學、河南大學、武漢體育學院為核心的機構合作網絡。其中上海體育學院是最核心的機構,蘇州大學、北京體育大學、武漢體育學院、浙江工業大學、福建師范大學、成都體育學院等大量科研機構都與其有合作聯結關系,同時各機構又獨立形成新的合作網絡。大部分科研機構之間相互合作,但也有一些機構獨立開展研究。

圖3 傳統武術研究的機構及合作網絡分布

根據科研機構的發文量,可得出排名前10的科研機構分別為上海體育學院、蘇州大學、北京體育大學、河南大學、武漢體育學院、浙江工業大學、成都體育學院、河南理工大學、鄭州大學、華東師范大學。其中上海體育學院發文量最多,為82篇,這表明其在傳統武術研究領域的實力最強;其次是蘇州大學,發文量為44篇;北京體育大學和河南大學均排名第三,發文量都為39篇。從整體分析,高校是我國傳統武術研究領域的中堅力量,尤其是以上海體育學院為代表的體育院校,但隨著各機構合作交流的日益加強,綜合性大學和師范類院校也逐漸成為傳統武術研究的主要陣地。在發文量排名前10的科研機構中,體育院校的發文量占53%(176/332篇),綜合性大學和師范類院校的發文量共占34.6%(115/332篇),這說明我國傳統武術研究在各類型高校研究機構中逐漸均衡發展,這有利于促進該領域多方位、多層次的發展,加強各院校之間的合作交流,產生更多高質量的科研成果。

2.1.4 來源期刊分析

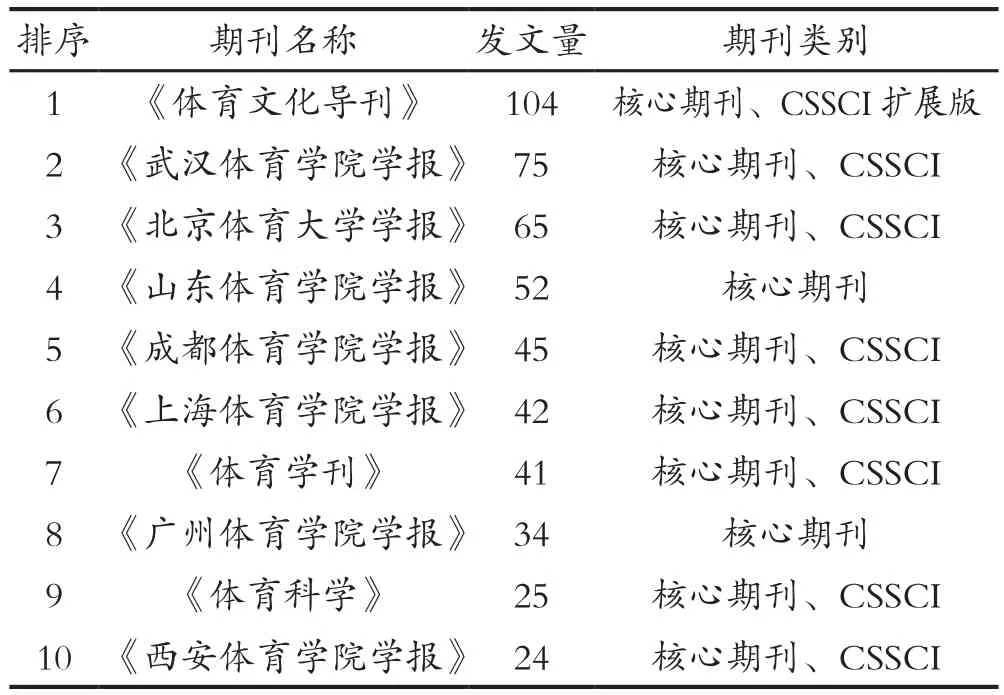

根據期刊的載文量繪制出傳統武術研究領域排名前10的期刊分布表(見表1)。由此可以看出,我國傳統武術研究領域的科研成果均發表在體育學領域的期刊中,且主要集中于各體育院校主辦的學報。國家體育總局體育文化發展中心主辦的《體育文化導刊》是刊載我國傳統武術研究領域文獻最多的期刊,共104篇;其次是武漢體育學院主辦的《武漢體育學院學報》,共有75篇;排在第三的是由北京體育大學主辦的《北京體育大學學報》,共刊載了65篇傳統武術領域的文獻。本文共納入753篇我國近20年傳統武術研究領域的文獻,而前10名的期刊中共刊載了507篇,占文獻量的67.3%,這表明這十本期刊在傳統武術研究領域最受研究者歡迎。

表1 期刊分布表(前10名)

2.2 傳統武術的研究熱點探析

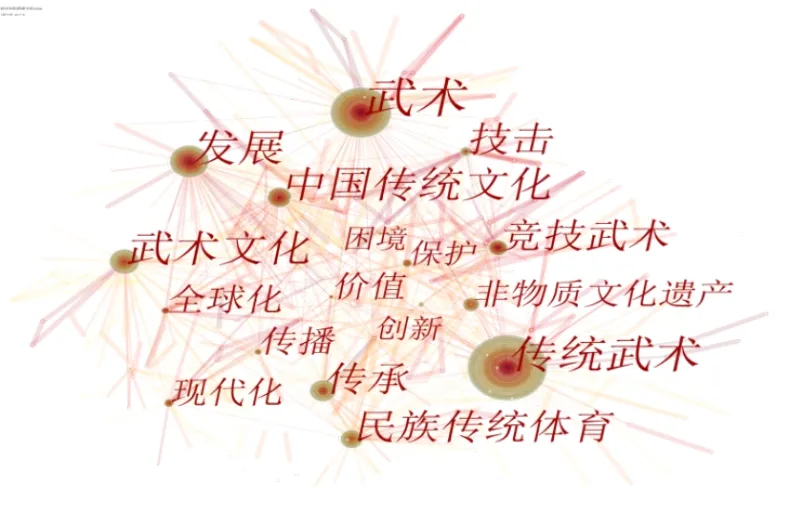

關鍵詞是文章核心內容的高度概括以及重要衡量指標。關鍵詞所具有的高頻率、數量化特征,可直觀反映出某研究領域的研究熱點。因此,本研究對近20年我國傳統武術研究領域的關鍵詞進行分析,從而探索該領域的研究熱點和發展動向。將數據導入CiteSpace中,節點類型選為Keyword(關鍵詞),其余設置與上述一致,運行后得到傳統武術研究的關鍵詞共現圖譜。從圖4可以發現,除主題關鍵詞“傳統武術”和“武術”外,“發展”“武術文化”“傳承”“民族傳統體育”“中國傳統文化”等是傳統武術研究領域中的高頻關鍵詞,同時也體現了該領域的研究熱點。為了更好的反映該領域的研究熱點,在關鍵詞共現圖譜的基礎上將詞義相同的關鍵詞進行合并,最后列舉該領域排名前10的高頻關鍵詞。“傳統武術”和“武術”作為本體性關鍵詞的詞頻和中心性最顯著。此外,“發展”“武術文化”“民族傳統體育”“中國傳統文化”“傳承”“競技武術”六個關鍵詞的中心性均在0.1及以上,表明這些關鍵詞是傳統武術研究領域的熱點詞匯。

圖4 傳統武術研究的關鍵詞共現圖譜

2.3 傳統武術的研究主題分析

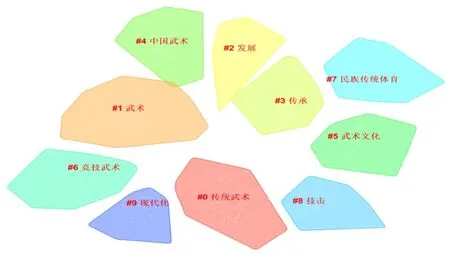

為了更直觀的展現傳統武術的研究主題,本文對其關鍵詞數據進行聚類。通過調整相應的字體、節點大小以及圖譜顏色等參數,使得圖譜更加清晰美觀,最終選取前十個聚類繪制出傳統武術研究關鍵詞聚類圖(見圖5)。從圖5可看出,聚類0為傳統武術,聚類1為武術,聚類2為發展,聚類3為傳承,聚類4為中國武術,聚類5為武術文化,聚類6為競技武術,聚類7為民族傳統體育,聚類8為技擊,聚類9為現代化。聚類號越小代表聚類規模越大。根據各聚類的特征進一步分析可得出近20年我國傳統武術的研究主題主要體現為:傳統武術的價值變遷研究、傳統武術的現狀、困境以及現代化發展、非物質文化遺產視閾下傳統武術的保護與傳承方面。

圖5 傳統武術研究關鍵詞聚類圖

2.3.1 傳統武術的價值變遷研究

經過“徐雷對戰”“熊丁對戰”以及“馬保國鬧劇”等一系列事件后,傳統武術被推向社會輿論的風口浪尖,其功能價值,尤其是技擊價值頻遭質疑、詆毀。因此,學者們應以此類事件為切入點進行充分反思,重新審視傳統武術的價值體系,探索傳統武術的當代價值。學者田文林從創生視角研究認為,技擊已不是傳統武術的主流價值,而養生才是傳統武術在當今社會需要彰顯的主要價值。學者李源從養生視閾研究傳統武術的價值認為,傳統武術的技擊價值已逐漸弱化,但其健身養生功效和文化則與現代社會的人文價值需求有機統一。有學者認為傳統武術要注重傳承武術的技擊價值,在發展養生、表演、文化等傳統武術外延價值的基礎上需要增強傳統武術的技擊核心價值。學者劉文武也認為傳統武術在凸顯價值多元化的同時,應重視其技擊價值的當代開發,立足訓練學視閾,使傳統武術回歸技擊訓練的軌道。此外,也有學者認為在全球化發展趨勢下,傳統武術已成為“一體多元格局”的價值集合體,其價值趨勢也傾向于多元化。從上述學者的研究可以看出,傳統武術的價值已發生變遷,不同學者對其價值定位有不同的見解,傳統武術價值的研究仍值得進一步探索。

2.3.2 傳統武術的時代困境和現代化發展研究

在全球化和中國社會轉型、變革的影響下,經濟結構、文化發展模式以及價值觀的變化對傳統武術的發展產生了巨大影響。例如,跆拳道、空手道等外來武技備受青睞、競技武術占據主流地位、“約戰事件”致使傳統武術陷入形象危機,傳統武術陷入內憂外患的局面,生存環境和空間被大大壓縮。針對這些困境,學者們進行了眾多的研究,涵蓋了對傳統武術自身問題及面臨困境的分析到探索其未來的發展路徑等方面。學者喬鳳杰等研究認為,傳統武術存在技法類型單一、缺乏專業化和職業化武術人員的問題。學者方國清等認為,傳統武術發展的危機是一種信仰危機,要拯救傳統武術,必須先拯救傳統武術信仰。學者馬文國立足于文化全球化背景對傳統武術與競技武術的沖突與共生進行探討,其認為要正確處理武術全球化與本土化的關系,加強創新與發展,促進傳統武術與競技武術的共生發展。學者李守培等認為,傳統武術未來發展應重視其技術體系的標準化,這是時代發展的需要。對于傳統武術的時代困境與現代化發展,學者們從不同視角闡釋了傳統武術當前存在的問題,并提出了相應的發展策略。

2.3.3 非物質文化遺產視閾下傳統武術的保護與傳承研究

傳統武術作為非物質文化遺產的重要組成部分,自2006年第一批國家級非物質文化遺產名錄公布至今,共有36項傳統武術入選國家級名錄。非物質文化遺產的開展有利于傳統武術的保護和傳承,同時也為學者們提供了新的研究視角和理念。大量學者開始基于非物質文化遺產視閾對傳統武術的傳承現狀、傳承人面臨的困境、傳承機制、評價指標、保護機制等方面進行探索。例如,學者范銅鋼等從非物質文化遺產視角對傳統武術傳承評價指標體系的構建進行研究,以促進傳統武術非物質文化遺產的科學量化評價。學者李成等分析非物質文化遺產視野下傳統武術發展路徑的選擇,提出應建立健全嚴格的法律體系和明確的規章制度,從立法層面為傳統武術的發展提供根本保障。學者牛愛軍等對非物質文化遺產下傳統武術的傳承制度進行研究,提出應明確傳承的主體、對象、途徑、方式、評價等,將傳承制度與法律法規緊密結合。有學者對傳統武術非物質文化遺產的保護對象、保護內容、保護方式、保護機制等方面進行研究,并提出了各自的觀點。還有學者分析了傳統武術非物質文化遺產的傳承現狀、問題、困境,提出了相應的解決對策。此外,也有學者基于非物質文化遺產視角對傳統武術傳承人的現狀、面臨的困境進行研究,并提出相應的解決策略,包括建立有效的激勵機制、完善保障與認定機制、改善傳承人的資助體系等。

2.4 傳統武術的研究前沿及趨勢分析

“研究前沿強調突現的特征和新趨勢,是某一時間段基于突現文獻的某組文獻探討的研究問題或專題,反映了該研究領域的新發現或轉折點”。為準確定位我國傳統武術未來的研究趨勢,本文采用CiteSpace的突發檢測算法,共檢測到11個突發關鍵詞,可發現,“武術文化”的突發性最強,為5.97,其次是“全球化”和“拳種”,突發性分別4.46和4.03。根據突發關鍵詞的開始和結束時間可將其分為兩部分。第一部分為2004-2015年,突發關鍵詞包括“全球化”“發展”“中國傳統文化”“非物質文化遺產”和“傳承”,這說明在此階段我國傳統武術的研究前沿主要集中于傳統武術的非物質文化遺產傳承和發展研究,以及探索全球化背景下傳統武術與中國傳統文化的關系方面。第二部分為2016-2020年,“武術文化”“拳種”“文化傳承”“茶道”“群眾體育”和“技擊”逐漸進入傳統武術的研究中心。從這些突發關鍵詞可以看出,2016年后學者們開始從文化角度對傳統武術進行研究。除“茶道”外,其余關鍵詞進入傳統武術研究中心后一直持續至今,這表明傳統武術未來的研究趨勢將集中于武術文化、拳種、技擊、群眾體育、文化傳承方面。

3 結語

本文基于中國知網數據庫,運用CiteSpace對我國傳統武術近20年的研究進行文獻計量及可視化分析,科學直觀地展示了傳統武術領域的研究概況,初步揭示了該領域發文量、作者、機構、期刊的基本特征,對傳統武術的研究熱點、前沿及研究趨勢進行了宏觀的剖析,為傳統武術的選題、發展方向提供了一定參考。總體而言,近20年我國傳統武術研究穩步發展,年發文量呈遞增趨勢;作者合作網絡呈現小集中,大分散的態勢,合作關系日益密切;科研機構以體育院校為主,各類型高校逐步均衡發展;載文期刊以體育學院學報為主;我國傳統武術研究熱點主題在不斷演變和發展,但主要集中于傳統武術的價值變遷研究、傳統武術的時代困境和現代化發展研究、非物質文化遺產視閾下傳統武術的傳承和保護研究三方面;未來傳統武術的研究趨勢主要體現在武術文化、文化傳承、武術拳種、群眾體育以及傳統武術技擊價值方面的研究。